60年史

2022年10月1日で創立60周年を迎え、

近年10年間を中心にまとめました

第1章 事業の軌跡

第1節トピックス

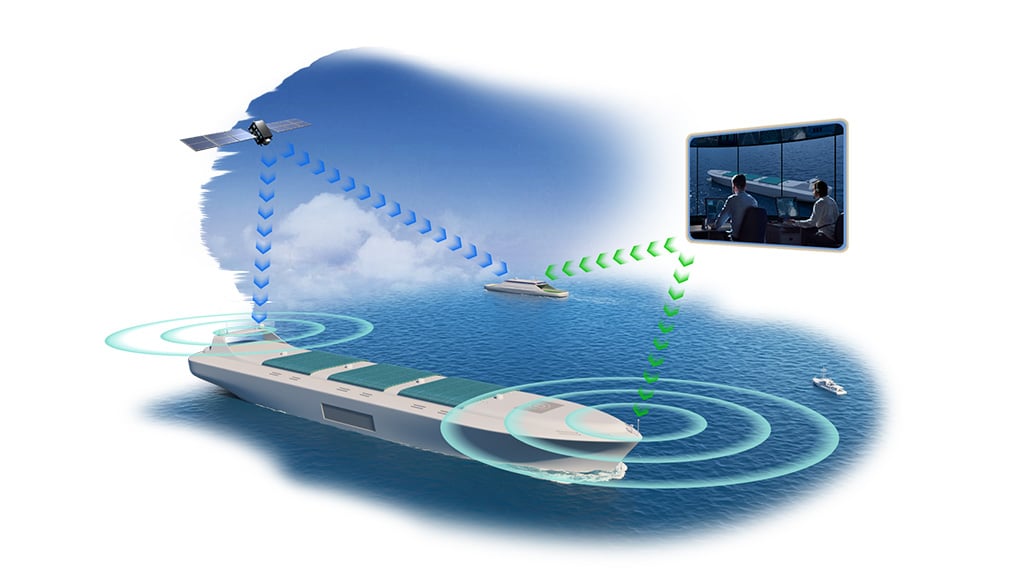

第2節 海の未来

第3節 あなたのまちづくり

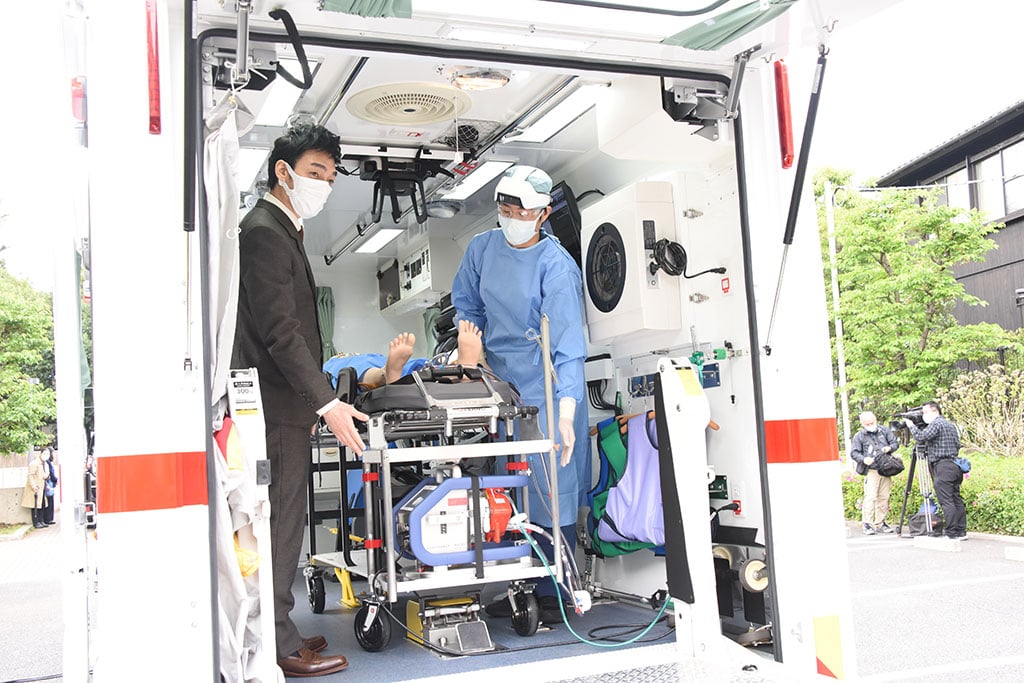

第4節 みんなのいのち

第5節 子ども・若者の未来

第6節 豊かな文化

第7節 人間の安全保障

第8節 世界の絆

第9節 新しい社会に向けて

第10節 新型コロナウイルス感染症への取り組み

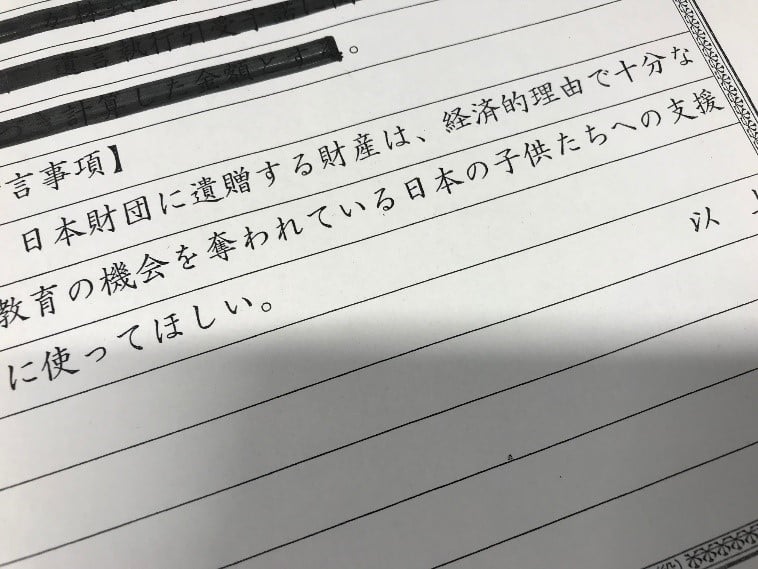

第2章 日本の寄付文化醸成を目指して

第3章 管理業務

資料編

-

補記 九州南西海域における 北朝鮮工作船事件から21年

補記 九州南西海域における 北朝鮮工作船事件から21年

-

年表(PDF / 917KB)

年表(PDF / 917KB)

-

ボートレース売上の推移(PDF / 704KB)

ボートレース売上の推移(PDF / 704KB)

-

ボートレース場・ボートレースチケットショップ一覧(PDF / 724KB)

ボートレース場・ボートレースチケットショップ一覧(PDF / 724KB)

-

各年度受入交付金一覧(PDF / 677KB)

各年度受入交付金一覧(PDF / 677KB)

-

施行者別各年度受入交付金一覧(PDF / 748KB)

施行者別各年度受入交付金一覧(PDF / 748KB)

-

年度別受入寄付金一覧(PDF / 801KB)

年度別受入寄付金一覧(PDF / 801KB)

-

振興業務一覧(全体総括)(PDF / 698KB)

振興業務一覧(全体総括)(PDF / 698KB)

-

特別協賛事業の実績一覧(PDF / 657KB)

特別協賛事業の実績一覧(PDF / 657KB)

-

造船貸付事業の推移(PDF / 752KB)

造船貸付事業の推移(PDF / 752KB)

-

1号交付金補助事業の推移(PDF / 734KB)

1号交付金補助事業の推移(PDF / 734KB)

-

2号交付金補助事業の推移(PDF / 724KB)

2号交付金補助事業の推移(PDF / 724KB)

-

協力援助事業の推移(PDF / 525KB)

協力援助事業の推移(PDF / 525KB)

-

調査研究事業の推移(PDF / 693KB)

調査研究事業の推移(PDF / 693KB)

-

情報公開事業の推移(PDF / 695KB)

情報公開事業の推移(PDF / 695KB)

-

社会変革推進事業の推移(PDF / 739KB)

社会変革推進事業の推移(PDF / 739KB)

-

海洋連携推進事業の推移(PDF / 739KB)

海洋連携推進事業の推移(PDF / 739KB)

-

寄付文化醸成事業の推移(交付金)(PDF / 739KB)

寄付文化醸成事業の推移(交付金)(PDF / 739KB)

-

寄付文化醸成事業の推移(寄付金)(PDF / 712KB)

寄付文化醸成事業の推移(寄付金)(PDF / 712KB)

-

船舶等振興業務以外の業務の一覧(PDF / 656KB)

船舶等振興業務以外の業務の一覧(PDF / 656KB)

-

収益事業(施設貸与)の推移(PDF / 739KB)

収益事業(施設貸与)の推移(PDF / 739KB)

-

事業評価実施状況一覧(PDF / 700KB)

事業評価実施状況一覧(PDF / 700KB)

-

機構の変遷(PDF / 745KB)

機構の変遷(PDF / 745KB)

-

歴代役員任期一覧(PDF / 730KB)

歴代役員任期一覧(PDF / 730KB)

-

歴代評議員任期一覧(PDF / 650KB)

歴代評議員任期一覧(PDF / 650KB)

-

歴代専門委員任期一覧(PDF / 748KB)

歴代専門委員任期一覧(PDF / 748KB)

-

歴代アドバイザリー会議委員任期一覧(PDF / 661KB)

歴代アドバイザリー会議委員任期一覧(PDF / 661KB)

-

日本財団の概要(PDF / 265KB)

日本財団の概要(PDF / 265KB)

-

主な資料・写真の提供先(PDF / 188KB)

主な資料・写真の提供先(PDF / 188KB)

-

あとがき(PDF / 254KB)

あとがき(PDF / 254KB)