国際学会に5回参加、最優秀賞も受賞『子どもの権利』を学んで意識が変わった

「大学に進むなんて、考えたこともありませんでした」そう語るのは、『日本財団 夢の奨学金』の第9期生として大学院2年生の1年間を過ごした寺田光さん。現在は希望していた企業で材料開発の仕事に携わりながら、グローバルなフィールドでの活躍を目指しています。寺田さんは高校生のときのカナダ研修で「子どもの権利」を学びました。「そのことが大きな転機となりました」という寺田さんにお話をお聞きしました。

進学はせずに就職すると思っていた

寺田さんは家庭の経済的な理由で、2歳から18歳まで児童養護施設で育ちました。

「施設での生活に対する考え方は、人それぞれ異なると思いますが、私はあまり深く考えることはなく、のびのび育ったと思います。9歳年上の兄も施設で生活していたので、さほど疑問は抱かなかったのかもしれません。元気いっぱいで、少々やんちゃな少年時代を過ごしていました」

寺田さんが進学について本気で考えるようになったのは、ずっと後のことでした。小学生の頃から勉強は得意な方で、特に理科が大好きでしたが、「高校を出たら働く」というのが施設の中では一般的であり、自分もそうするのだろうと思っていたといいます。中学を卒業すると、地元の工業高校へ推薦で進学。特に強い意志があったわけではなく、「勉強はできたから推薦でそのまま進めた」と振り返ります。

「正直、あまり勉強熱心ではなかったです。周囲の友人たちも“必死に勉強する”という雰囲気ではなく、自分も自然とその空気に馴染んでいました。ワンダーフォーゲル部に入ってはいましたが、活動に熱心だったわけでもなく、参加したりしなかったりのゆるい関わり方でした」

勉強には興味が持てずとも、工業高校での専門的な授業、特に実験や実習には大きな関心がありました。机に向かうより、実際に手を動かして学ぶタイプだった寺田さんにとって、工業高校のカリキュラムは「自分の好きなことができる場」が多かったのです。「実験は好きでした。物の性質を観察したり、道具を使って測定したり。そういうことには夢中になれた。今振り返れば、高校時代のそうした経験が、今の材料研究にしっかりつながっている気がします」

施設の仲間と同じく、学年全体としてもほとんどの生徒が卒業後に就職する道を選んでいました。進学するのはごく少数で、しかもその多くが美術系の学科から地元の有名な美術大学に進むというケースが多く、理系の大学への進学は想像していなかったそうです。

子どもの権利について学びにカナダへ

転機となったのは高校2年生の夏休みです。生活していた施設が日本キリスト教児童福祉連盟の企画する、カナダ研修プログラムに参加することになったのです。全国の施設から集まったユース(10代後半から20代前半の間の年齢層の若者)10人と共に、トロントで10日間を過ごしました。

「初めての海外、緊張と興奮が入り混じった気持ちでした。トロントの街は大きくて、畑も道もスケールが違う。人種も多様で、日本とはまったく違う空気に圧倒されました」

トロントはオンタリオ州に位置し、オンタリオ州法が適用されます。その州議会議事堂に、アドボカシーオフィスがあります。アドボカシーオフィスとは、社会的、政治的な問題や課題に対して、意見を表明し支援を行うことを専門とするオフィスや組織のこと。子どもや若者の言葉を直接伝えるための場でもあります。そのオフィスを訪問して、子どもの権利について学ぶことがメインの目的でした。

子どもの権利については、事前に日本で勉強会があり、そこで基本的なことは学んでいました。アドボカシーオフィスでのイベントの一つは、ユースたちがそれぞれ自分の思いを伝える、というものでした。オンタリオ州議会議事堂の一室に集まり、施設での生活のこと、親のこと、自分の内面のことなど、「自分の問題」を自分なりに表現して、皆に伝えるというものでした。発表の方法も自由で、言葉だけでなく、ダンスや歌、絵などを使って自己表現する人もいました。

「私は、そこまで思い切った表現はできませんでしたが、それぞれの表現方法で自分の思いを語っている姿に刺激を受けました」

仲間や大人たちが真剣に耳を傾け、フィードバックを返してくれる。子どもが自分のことを大人に伝えるということ、そして大人の側も子どもに伝えることが重要、そういう時間でした。それは日本では体験したことのないものでした。

日本とはまったく異なる人権意識

別の日にはカナダのユースの話を聞く時間がありました。それも寺田さんにとって驚きの連続でした。日本とは異なるカナダの社会問題も考えさせられましたし、何よりカナダの社会的養護に関するケアの方法が日本とはまったく違ったのです。

「例えば、あちらでは施設でケアを行うのではなく、ケアを担当する人が子どもの所にきてくれる。ケアを受けたいという子どもに対しての、手の差し伸べ方が日本とはまったく異なり、圧倒的に広く、受け止める体制が整っています。子どもの意思や子どもの権利がとても尊重されていることを実感しました」と寺田さん。

まず視点が日本とは異なるそうです。相手を「子ども」として見るのではなく、人として、「個」としてみている。また、アドボカシーオフィスでは子ども自身が自分の要望を伝えることができて、それが直接、国の機関に伝わるしくみになっています。子どもの意見表明権というものがありますが、そのシステムそのものが子どもの意見を尊重した、子どもの権利が守られたケアになっていることに感銘を受けたそうです。

すべてにおいて「子どもだから」というバイアスがかかっていない。「大人」対「子ども」ではなく、「人」対「人」であることに心を動かされた寺田さん。カナダでは想像以上に多くの学びを得ることができました。

「大学に進学したい」と考え方も変化

カナダから帰国後、寺田さんの心の中に明らかな変化が生まれていました。それまでは、皆も就職するし、自分もそうするのだろうと漠然と思っていました。しかし、「自分のしたいことを主体的に進めていく」という意識が芽生えてきたのです。そのために、もっと勉強をしようと。

「自分が何をしたいのか。それを言葉にしてみると、応援してくれる人が現れる。その実感が持てるようになりました。大学に進学したい、それならちゃんと勉強しようと思えるようになったのです」

そもそも寺田さんは、自分の考えや軸をしっかり持っているタイプでした。思春期の自分と他人との境界が曖昧になったり、逆にはっきりしすぎたりして、心が揺れ動きやすい時期であっても、あまり翻弄されませんでした。とはいえ、自身の進学に関してはイメージできないでいた寺田さん。カナダでの体験が大きな後押しになりました。

それ以来、主体的に学習を進め、推薦で金沢大学工学部に進学。大学でも材料研究に打ち込み、そのまま大学院へと進みました。学費と生活費は、複数の奨学金を組み合わせてまかないました。「施設の職員さんが、いろんな奨学金の情報を教えてくれて。大学院の時に『夢の奨学金』に応募。採択されたときは本当にうれしかったです」

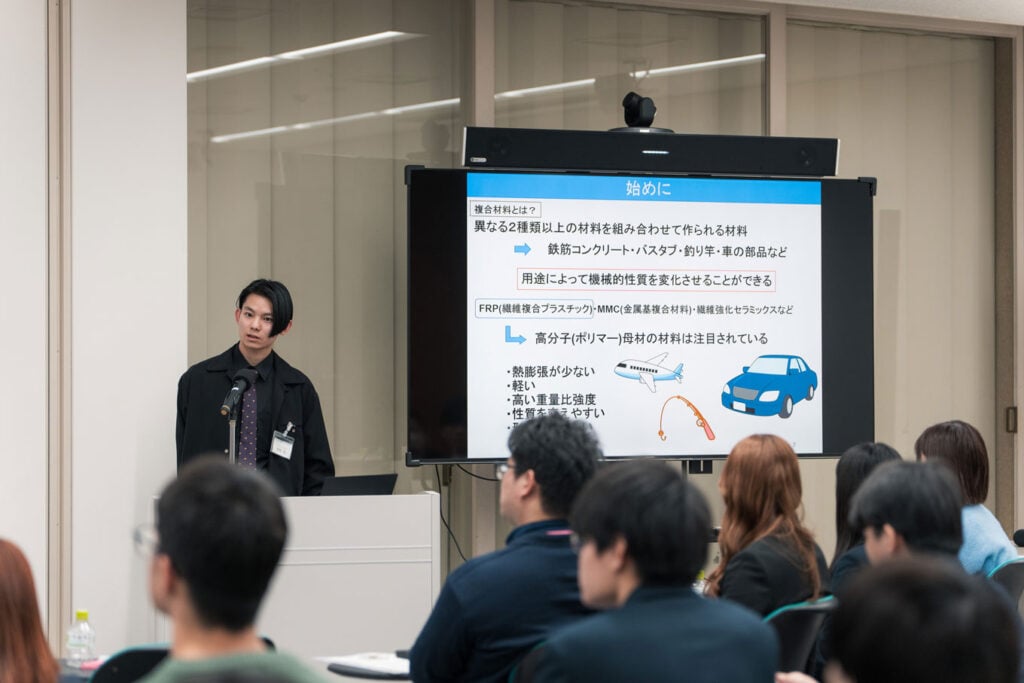

学費や生活費を気にせず研究に集中できるようになったことで、学会発表にも力を入れるようになります。大学院では、2年間で5回もの学会発表を経験。そのうち2回は最優秀賞を受賞しました。

発表した研究は、材料工学の基礎と応用を融合させた複合的な内容。環境やコストの観点から実用化にも踏み込んだ構成で、多くの聴衆の関心を引きました。

「研究内容そのものも評価されたと思いますが、それを“どう伝えるか”という部分も大きかったと思います」

研究に没頭するあまり、説明が苦手という人も多い中、寺田さんは「なぜこの研究が世に必要か」を明確に語る力を持っていました。人に伝えるには、この研究が社会とどうつながるのか、という視点を大事にしていたのです。

国際学会では英語力も求められます。英語を話す力をどう身につけたのか尋ねると、寺田さんは少し照れながら、「外国人が多く集まるバーに通って、生きた英語を学んでいました。最初は勇気がいりましたが、実践が一番でした」と教えてくれました。

TOEICやTOEFLの試験対策では得られない、「リアルなやりとりの感覚」。文法よりも大切なのは、相手との間合いや自然な表現でした。日常の中で出会う英語こそが、学会でのプレゼンにも大きく活きたといいます。

「一方通行ではない英語、双方向の会話ができるようになって、自信がつきました。喋りながら学ぶ英語は、私にとって最高の教科書でした」

カナダでの体験を次世代にも受け継ぎたい

夢を叶えて進むことができた自身の経験を経て、後に続く後輩たちへの思いも湧き上がります。

「日本では、社会的養護が必要な子どもや、経済的に厳しい家庭の子どもたちへの支援がまだまだ十分ではないと感じます。奨学金を受けられるかどうかも不確かですし、仮に奨学金をもらえても、生活するだけで精一杯というケースも多いのが現実です。本来、大学は高等教育を受ける場であり、アルバイトよりも学びを優先すべきだと思います。そこはやはり、国がしっかりと支えてほしいと願っています」

研究の傍ら、寺田さんはカナダ研修を主催したキリスト教児童福祉連盟で「全国インケアユース」の活動を今日まで続けてきました。これは、児童養護施設などで育った若者たちが全国から集まり、自分の体験や考えを共有しながら、社会に向けて声を上げていく取り組みです。

「施設の中にいると、他の施設の人と話す機会ってほとんどないのです。でも、外の世界を知るってとても大事なこと。私がカナダで経験したように、“語る場”があることで、自分のことを客観的に見られるようになると思います」

寺田さんはユースリーダーとして、後輩たちのサポートにも力を注いできました。自分の経験を後輩に語り、時には耳を傾ける立場になって、共に考える。その姿勢には、「子どもの声が届く社会になってほしい」という思いが込められています。

やりたいことがあるなら、恐れずに挑戦してほしい

夢の奨学金の奨学生の期間は1年間と、他の学生と比べると短い期間ではありました。とはいえ、この間に交流会の企画委員にも立候補し、積極的に参加してくれました。

「短くはありましたが、交流会などでは濃密かつ楽しい時間を過ごせました。皆さんの個性、やりたいことの方向性が色んな方向に伸びていて、そこが皆の魅力だなと思いましたね。」

現在、寺田さんはさらなる成長を見据えています。将来的な海外駐在も現実的な選択肢です。「今の会社は海外とのやりとりが多く、将来的には現地勤務のチャンスもあります。行きたいと思えば、どこでも行ける。その環境にいることを心からありがたく思っています」

そして、これから後輩たちへのメッセージを問うと、こう語ってくれました。

「僕自身、やってみたいと思ったことには、挑戦してきたつもりです。とにかく“やりたい”と思ったなら、ぜひ行動に移してほしい。誰かに相談してみること、言葉にしてみること。そこから、動き始めると確信しています」