「能登瓦に、再び命を」坂 茂さんとVANが紡ぐ能登の復興

2024年の能登半島地震により、甚大な被害を受けた石川県珠洲市。倒壊した家屋の公費解体が進む中、能登の原風景の象徴でもある「能登瓦」が「廃棄物」として処分されつつあります。そんな中、建築家の坂 茂(ばん しげる)さん率いるNPO法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク(VAN)では「能登瓦のある風景を将来に残したい」との思いから、倒壊家屋から「能登瓦」を回収し、再利用する取り組みを続けています。2025年9月、厳しい残暑の中、回収作業に汗を流す皆さんの様子を取材しました。

黒い瓦屋根が軒を連ねる「能登の原風景」を守りたい

2024年元日に発生した能登半島地震で大きな被害を受けた石川県珠洲市。倒壊した家屋の数は市内全体で8,800棟以上にも及び、発災から2年近く経った今もなお、公費による解体作業が続いています。解体される家屋の多くに使われているのが、能登半島伝統の「能登瓦」です。

江戸時代から能登地方で作られてきた能登瓦は艶のある黒い色が特徴。塩害や冷害に強い能登瓦は、海に近く積雪量の多い能登地方の暮らしに欠かせない建材として大切にされてきました。しかし、人口減少による需要の低迷や後継者不足から製造業者が次々に廃業してしまい、現在では珠洲市内だけでなく石川県内全体でも、能登瓦の製造業者は一軒も残っていません。

また、能登半島地震で被害を受け、公費解体される家屋では能登瓦が「廃棄物」として処分される状況が続いていました。

「このままでは能登の原風景が失われてしまう。なんとか、能登瓦を後世に残せないか」。地元住民の声を受けて、立ち上がったのが建築家の坂 茂(ばん しげる)さん率いるNPO法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク(以下、VAN)でした。

1枚ずつ手作業で瓦を回収。「廃棄物」とせず、能登の「資源」として再び

VANは1995年の阪神・淡路大震災での仮設住宅建設支援を契機に、建築や住環境の専門家が集まって発足。以来、2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震の被災地で、仮設住宅や集会所の整備、被災者の生活再建支援に取り組んできました。能登半島地震に際しても発生直後から被災地に入り、避難所でのプライバシー確保のための間仕切り設置を皮切りに仮設住宅や集会所の建設支援に精力的に取り組んできました。

その中で出会ったのが、地元のボランティア団体「瓦バンク」による瓦レスキュー活動でした。VANでは「倒壊家屋から割れずに残った瓦を回収、再利用することで能登の原風景を残したい」という想いに共感、2024年6月から日本財団の支援のもと、瓦バンクと協力して倒壊家屋から能登瓦を回収する取り組みをスタートさせました。

震災直後から能登に入って支援活動の指揮を執るVAN事務局長の原野泰典さんによると、「多くの家が1階の柱が折れたために倒壊しており、全壊した家屋でも割れずにきれいな状態で残っているケースが多い」とのこと。「ただ、公費解体は効率優先で行われるため、残った瓦もすべて重機でまとめて解体され、『廃棄物』として処理されてしまいます。でも、きれいな状態で回収すれば、まだまだ使える立派な『資源』になります」

能登瓦は一般的な瓦に比べてサイズが一回り大きく、1枚あたりの重さは約3kgもあります。黒く日光の熱を集めやすいため、時に火傷するほどの熱さになる瓦を、1枚ずつ手作業で慎重に回収していきます。この日は高所での作業が必要だったため、ボランティアだけでの作業は難しく、福井県越前市で越前瓦の製造・屋根工事を手掛ける株式会社越前セラミカのスタッフがサポートに駆けつけていました。

同社の酒井竜也さんは「越前市から珠洲市までは車で片道4時間。正直、決して楽ではないですが、困ったときはお互い様。同じ瓦を扱う者として、瓦が捨てられずに活かされる道があるなら、全力で応援したいですね。日本は災害大国ですから、いつ私たちのふるさと福井県でも大きな地震が起こるかわかりません。そのときの備えとして、瓦の回収・再生の方法を見ておきたいという気持ちもあります」と話してくれました。

倒壊家屋から回収した能登瓦を仮設住宅に

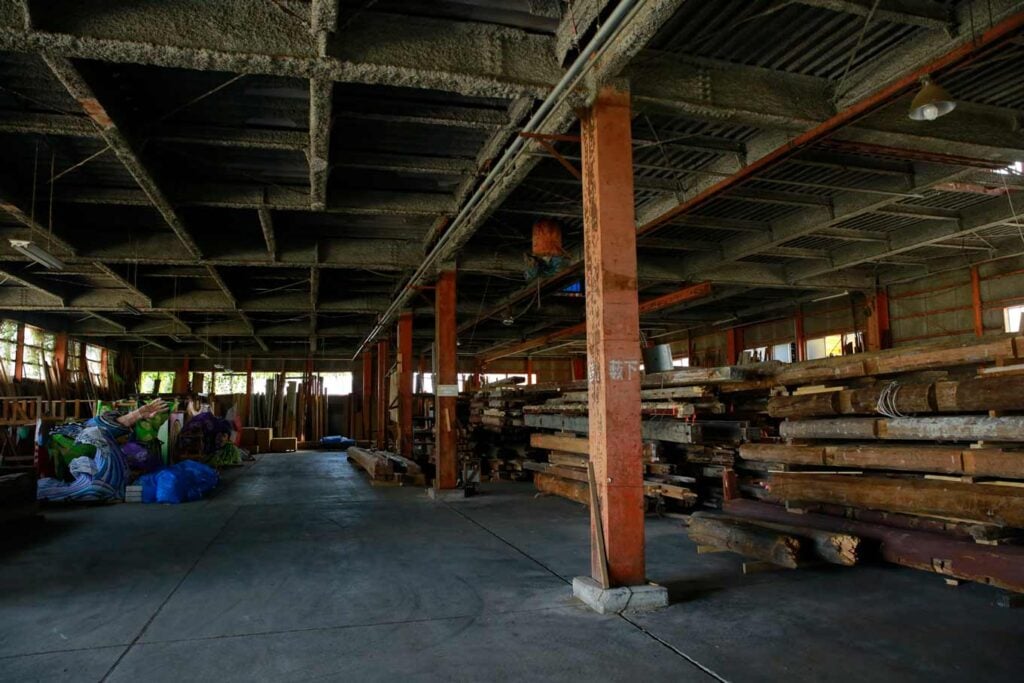

こうして1枚ずつ丁寧に回収された能登瓦は、2025年9月現在、約2万枚に上ります。珠洲市内の旧瓦工場跡地にまとめて集積されており、一部はすでに再利用が始まっています。坂さんが設計を手掛けた「恒久仮設住宅」(長く恒久的に住み続けられるように設計された仮設住宅)の敷地内にある集会所も、その一つ。石川県産の杉の木を多く使って建てられた集会所の屋根には、倒壊家屋から回収された瓦が新たな命を吹き込まれたかのように、黒く美しく輝いています。

坂さんは「効率優先で簡単に安価に建てられる住宅ばかりになると、美しい能登の街並みが失われ、無機質で味気ない工業製品のような街並みになってしまいます。それは本当の意味での『復興』ではないはず。能登の人たちが自分たちの住まう街への愛着や誇りを失わないような街づくりを、お手伝いしていきたい」と話します。

文化の再生なくして真の復興はない

もう一つ、坂さんらが提唱するのは、「使い捨て」ではない仮設住宅のあり方です。日本では災害が起きるたびにプレハブで仮設住宅が作られてきました。それらは『仮設』が前提なので住み心地はあまり重視されておらず、被災者の皆さんは我慢しながら住むのが当たり前になってしまっています。しかも、それらは一定期間が過ぎると取り壊され、廃棄されてしまいます。

坂さんは「日本は災害大国で、残念ながらこれからも大きな災害が起こるでしょう。そのたびにプレハブの仮設住宅を建てては壊し、壊しては建て……、を繰り返すのはいかがなものか。これからは発想を変えて、できる限り住み心地がよく、希望すれば恒久的に住み続けられる、人にも環境にも優しい仮設住宅を作っていくべきではないでしょうか」と話します。

坂さん率いるVANでは現在、能登の倒壊家屋から瓦だけでなく建材を回収する取り組みも行っています。「今ではとても入手できないような立派な梁や柱、漆が施された建具など貴重な建材を回収しています。汚れや傷はありますが、少し手を加えれば、まだまだ使えるものばかりです」と坂さん。「良いものを長く大切に使い続けてきた能登の人たちの暮らしぶりや文化、そして美しい能登の風景を次世代に伝えるために、建築を通じて貢献していきたいですね」。

日本財団では、皆さまからお預かりしたご寄付を最大限に活用し、これからも被災地の復興支援に取り組んでまいります。引き続き、災害復興特別基金への皆さまからの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。