【現地レポート】栃木県那須烏山市へ

栃木県東部に位置する人口約2万6千人の那須烏山市。

市の平野部は那珂川が貫流し、那珂川の右岸の丘陵地帯では荒川や江川などいくつもの河川が縫うように流れているこの地域では台風19号による河川の氾濫で床上、床下あわせて205棟の浸水被害がありました。

台風による被害の発生から2カ月経った12月13日、現地で被災者の支援を行うNPO法人トチギ環境未来基地の塚本さんと共に浸水被害が多かった下境地区、向田地区、宮原地区をまわりました。

そこには冬の寒さが増す中、台風が残した爪跡と隣あわせに暮らす人々の姿がありました。

最初に訪れた下境地区は那珂川のすぐ隣に位置しており、最も被害があった地区でした。

川の決壊と共に押し寄せてきた濁流により近隣の家屋は腰より上の高さまで浸水したそうです。

訪問させていただいた家の目の前を通る道路も冠水したそうですが、少し高台にあった旧保育園は浸水被害を免れたそうです。

ハザードマップでは旧境保育園は浸水する確率が低い場所として洪水時非難場所に指定されていました。台風19号の際に浸水被害を受けたエリアはほぼハザードマップで示されていたものと一致していたとのことで、過去の経験に学び、早めの避難に活かすことの重要性について再認識しました。

続いて、荒川の隣に位置する向田地区へ訪問。この地域でも多くの家屋が浸水被害にあいました。

母屋が浸水してしまい、修復作業が完了するまで隣の蔵で生活しているという小鍋さんにお話をうかがうと、次のようにコメントされていました。

「今日は遠くから息子が片付けの手伝いに来てくれました。色々な方が手伝いに来てくださって感謝しています。」

息子さんのおかげで母屋周りの掃除が進んだと喜んでおり、終始明るく接してくださった小鍋さんでしたが、大型の廃材の撤去や生活エリア外の掃除等に関してはまだまだ人手が必要だということが推察されました。

そして、いつもどおりの暮らしとはほど遠い生活を余儀なくされる中、家族や現地ボランティアによる精神的な支えは、暮らしを立て直す過程で非常に重要なものだと感じました。

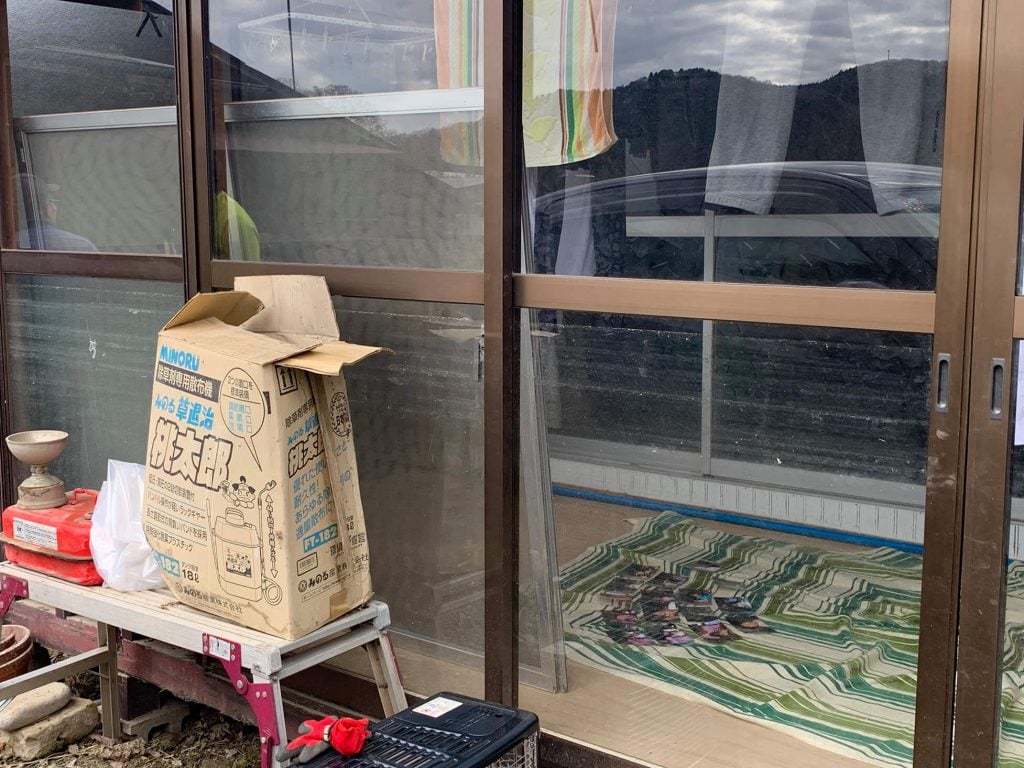

社会福祉協議会と市の職員さんの案内のもと、宮原地区にある学校で学ぶことが困難な子ども達の学習支援を行っていた「レインボーハウス」という施設も訪れました。

川沿いに近いこの施設では、周辺を取り囲むフェンスもなぎ倒されており、入り口のドアには大人の顔に近い高さまで浸水した跡が残っていました。

建物内に入ると、浸水の影響で湿気がこもっていることが感じられました。

施設が活動を続けていくことは難しく、今後は取り壊しが検討されているとのことです。

施設を利用していた子ども達の学習支援を今後どこで行っていくのかも残された課題です。

現地で活動する団体や自治体と連携を図りつつ、被災した方々がいち早く暮らしを立て直せるように、日本財団は今後も復興の支援を行っていきます。

日本財団 海洋事業部 海洋チーム 長谷部真央