障害者の暮らしを向上させる「アクセシビリティ」をすべての人へ

世の中のあらゆる道具は、生活者が使いやすいように緻密に設計されています。でも、その生活者とは誰のことを指しているのでしょうか。残念ながら「最大公約数の生活者」に向けて作られた道具は、一部の障害者にとっては使いにくいものであることがあります。

例えば手を上手く動かせない人にとってはPCのキーボード入力はとても使いにくいもの。しかし、声で入力さえできればその人もPCを操作することができます。

日本財団は、Google.org(Googleの慈善事業部門)によるデジタルトランスフォーメーション基金を活用して「障害者の暮らしを支えるアクセシビリティ技術普及プロジェクト」を支援しています。

同プロジェクトを率いる東京慈恵会医科大学先端医療情報技術研究部 准教授の高尾洋之先生に取り組みとアクセシビリティの重要性について伺いました。

病気になり、たどり着いた「アクセシビリティ」の考え方

“私の病気についてお話します。2018年8月に病気で突然倒れました。4カ月間意識がなく、目覚めたときには四肢麻痺で目しか動かせず、呼吸器をはじめ体中に管がついている状態でした。病名は、重症ギランバレー症候群でした。”

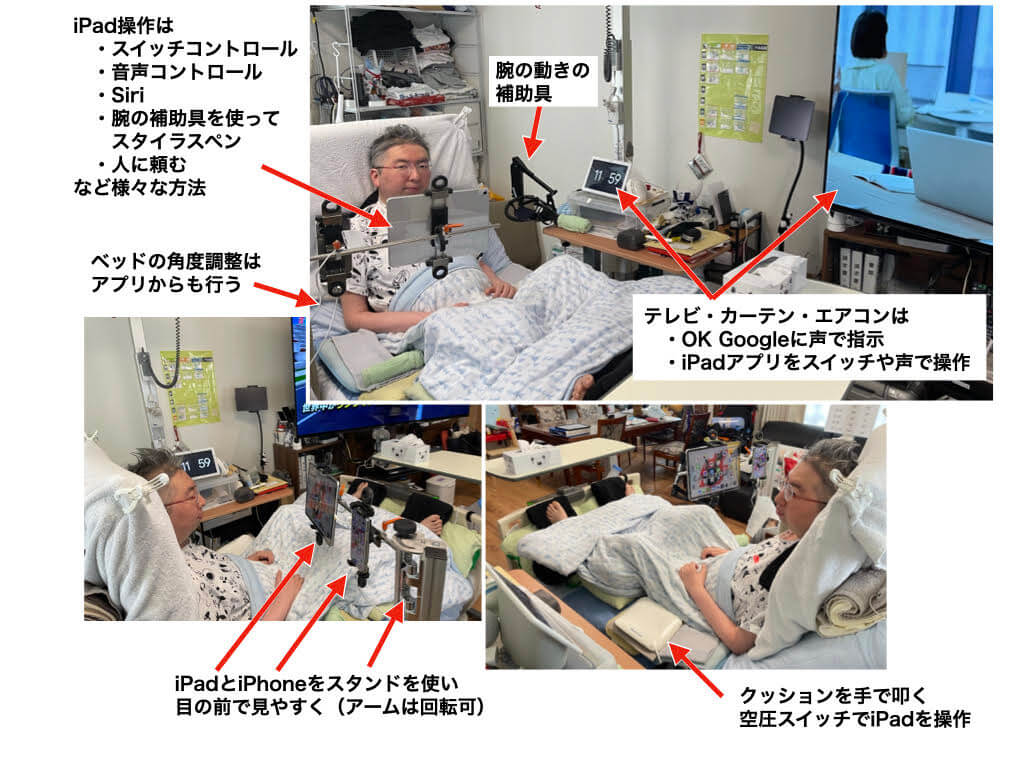

これは高尾先生が医療情報学会向けに準備した講演動画の冒頭部分。突然の病に見舞われ、障害者となった高尾先生。徐々に回復に向かっているものの、5年が経過した今も車椅子での移動を余儀なくされ、指を自由に動かすことはできません。

テレビのチャンネルを変えることも、本を読むことさえ、自分だけではできない。しかし、自身が障害者になったからこそ、気づき学びを得たことがたくさんあったと先生は語っています。

“医師であり患者にもなり、そしていまは障害者でもある立場だからこそ今日のテーマでお話できることもあるのかなと思っています”

医療DX(デジタルトランスフォーメーション)による病院内の生産性向上や働き方改革、遠隔診療など、高尾先生がさまざまな取り組みを行うなかで大事にしているのが「アクセシビリティ」という考え方です。

“例え話をしましょう。東京から大阪の先生に会いに行き、打ち合わせをするとします。東京から大阪へクルマで移動するとします。もしかすると突然タイヤがパンクして移動不能になるかもしれません。そうなったら、どうしましょうか?すぐに修理ができれば良いですが、そうではない場合、移動手段を新幹線に変えたり、飛行機にしたり、場合によってはオンライン会議にしたり、リスケジュールするということも可能ですよね。つまり目的を達するために、様々な手段が選択できるということです。「アクセシビリティ」とは、このように目的に対して手段を複数準備する。どのような状況になってもなんとか対応できるようにしておくという考え方や施策のことを言います。”

大学病院の枠を越えた、横断的な活動

アクセシビリティはさまざまな障害者の暮らしをサポートする上でも欠かすことのできないものです。これは高尾先生が病気になってから身をもって感じたそうです。そしてさらに強く感じたのは、そのことが世間にあまりにも知られていないという事実です。

「入院している間はテレビのチャンネルを変えるにも看護師さんを呼ばなくてはいけないのですが、Googleスピーカーがあれば自分でチャンネルを変えることができる。今回デジタルトランスフォーメーション基金による支援に手を挙げたのは、あまりにもアクセシビリティについて知らない人が多く、大学で研究しようにも研究費がでないからなのです。私のようにだんだん回復している人であれば、自分の経験を伝えることができます。障害のある子どもも、アクセシビリティさえあればコミュニケーションの幅が広がるというケースもあるのです」

今回の事業では、アクセシビリティという考え方ををより社会に浸透させていくためのさまざまな取り組みを行っています。

モデルルーム事業では東京慈恵会医科大学の病院・リハビリ施設に、タブレットやスマートスピーカーなどのアクセシビリティ機器を実際に体験できるモデルルームをつくりました。

入院中にモデルルームで体験してもらうことで、退院してからの暮らしの不安を取り除くことができます。身体が動かしづらくても、機器を使えばテレビのチャンネルも自分で変えられるし、何かがあったら自分で電話もできる。そういった経験をすることが患者さんの退院後の暮らしの見通しを立てるサポートになるのだそうです。

体験の場は、大学病院を飛び出して西新宿にも。コロナの状況下で病院への入場が制限されている中、家族でも在宅療養をしている人でも、アクセシビリティに触れられるモデルルームにしました。

そして新たに開設した相談窓口では、地域の医師からアクセシビリティ機器の導入や使用に関する問い合わせを受け付けたり、病気や障害のある方のご家族からのさまざまな相談事を受け付けました。これまで100件を超える相談に対応しているそうです。

その他、医療従事者のための研修プログラムや機器貸出、さらには研究の成果を伝えていくための評価指標の調査研究や講演活動・書籍出版なども行っています。

これらの活動はアクセシビリティを普及させていく上で、どれ1つとして欠けてはならないものなのだそうです。そして高尾先生の活動は、東京慈恵会医科大学の枠を越えて、リハビリ施設や家庭にまで及びます。アクセシビリティの普及には、従来の縦割りではなく横断的な取り組みが必要だからです。

「医療は医療従事者にしかできません。でも、アクセシビリティは誰がしてもいいのです。家族がしてもいいし、通りすがりの人がしてもいい。階段を上がるのに苦労している人がいたら、それを助けてあげるのもアクセシビリティです。そのやり方はデジタルだけでもありません。時代によって変わっていくものです。その考え方を伝えることが大切だと思っています」

最後に高尾先生から企業のアクセシビリティへの取り組みについてお話いただきました。

「一般的な企業の取り組みはこれからという段階だと思います。さらにもう一歩現場に踏み込んでいただけると良いですね。それが企業にとっての利益にもつながっていくと思います。どうしても、障害者雇用をすることが社会貢献となってしまっているように感じます。そこの発想を変えるのがアクセシビリティという考え方なのではないでしょうか」

障害者の方が感じる不便は、きっと今の社会が健常者に最適化されているからなのでしょう。企業も個人も、私たち一人ひとりがアクセシビリティの考え方を理解し、時には障害者の方にとっての手段の1つとなる。そうすることで、障害者の方に限らずすべての方にとっても、もっと暮らしやすい社会になっていくのではないでしょうか。