春のわくわくキャンプ@しまなみアースランド~非日常体験が、日常を強く生き抜く力に(前編)

日本財団「子ども第三の居場所」では、子どもたちが生活・学習習慣を身に付けるだけでなく、様々な体験を通じて視野を広げ、好奇心を育む機会を持つことも大切にしています。今年のゴールデンウィークには徳島県・鳴門拠点の子どもたちが「春のわくわくキャンプ@しまなみアースランド」に参加。1泊2日の非日常体験は、子どもたちにとってどんな体験になったのでしょうか?当日の様子やキャンプに関わってくださった皆さんの想いをリポートします。

ワクワクする気持ちが、子どもたちを主人公にする

今回のキャンプに参加したのは、特定非営利活動法人ふれあい福祉の会「山びこへるぷ」が運営する「子ども第三の居場所 鳴門拠点」(徳島県鳴門市)を利用している小学校2年生~中学校1年生までの子どもたち。鳴門拠点には、地域の子どもが気軽に立ち寄れる「コミュニティモデル型拠点」と、より手厚いスタッフ体制で課題を抱える子どもとその家族を支援する「常設ケアモデル型拠点」の2タイプの拠点がありますが、今回は両拠点の子どもたちが参加しました。

キャンプ会場は、株式会社今治.夢スポーツが今治市から指定管理を受けて運営している、自然溢れる公園「しまなみアースランド」(愛媛県今治市)です。

株式会社今治.夢スポーツは、元サッカー日本代表監督の岡田武史さんが代表を務めており、プロサッカーチームFC今治の運営をはじめ、しまなみ野外学校も運営しています。当日の朝、徳島からバスで約2時間30分かけて到着した子どもたちを、しまなみ野外学校スタッフの皆さん、FC今治のコーチの皆さんが温かく出迎えてくれました。自己紹介と昼食の後、いよいよ野外活動のスタートです!

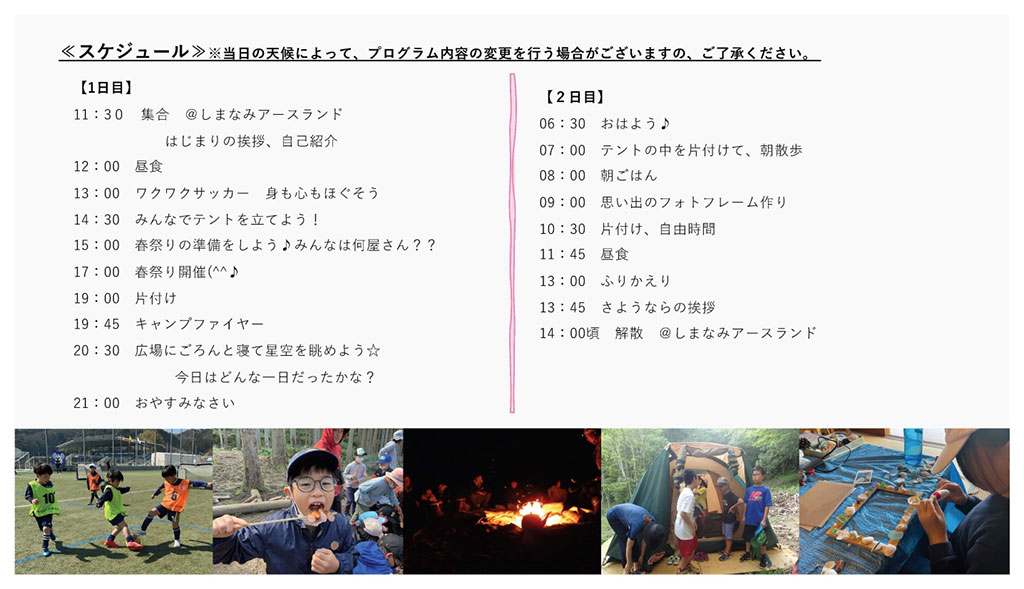

「しまなみ野外学校」では年間を通じて小学生~社会人を対象にした各種プログラムを提供していますが、プログラムの内容は参加する人の属性やニーズに合わせたオーダーメイド。今回のわくわくキャンプについても、担当スタッフが事前に徳島の鳴門拠点を訪れて子どもたちの特性や拠点側のニーズをヒアリングした上で、オリジナルのプログラムを作成しました。

今回のプログラムを企画したのは、「しまなみ自然学校」のディレクター河﨑梨乃さん。「今回は、『楽しむ』を最優先にプログラムを作りました。もちろん、体験を通じて子どもたちに学んで欲しいこと・身に付けて欲しいことはたくさんありますが、今回はキャンプが初めての子ばかりなので、まずは野外活動そのものを楽しんで好きになってもらうことを第一目標に。『楽しいからもっとやってみたい』という気持ちを持てれば、より主体性をもって活動に取り組めるようになるはず」と河﨑さん。「主体的に取り組めば取り組むほど、活動の記憶が深く心に残ります。それをお土産として持ち帰って、日常生活に活かして欲しいと願っています」。

子どもたちが大活躍!非日常を楽しむ「春のお祭り」

プログラムの中でも特に盛り上がった「春のお祭り」(1日目午後)では、子どもたちが自らピザやチョコバナナ、たこ焼きなどを調理、あらかじめ拠点で作ってきた架空の地域通貨「しまなみコイン」での売り買いも体験しました。調理~食事終了まで約3時間と長時間にわたるプログラムですが、子どもたちは飽きることなく、それぞれの役割をしっかりとこなしていきます。

「調理はもちろん、今の時代の子どもたちにとっては『現金』で買い物をすることも立派な非日常体験。この経験が、日々料理をしてくれる方への感謝の気持ち、お金の大切さへの気づきなど日常生活での成長に繋がることを願っています。」と河﨑さん。調理を担当した子どもたちは「チョコバナナ、チョコレートたっぷりで美味しいよ」、「(ピザの)ピーマンの緑がきれいでしょ?」とちょっと誇らしげな表情。自分の作った料理をみんなが喜んで食べてくれる様子を、嬉しそうに見守っていました。

仲間からの信頼が自己肯定感と勇気を育む

「非日常での体験を日常に繋げる」は、しまなみ自然学校が大切にしているコンセプトの一つ。同校で野外活動を統括する木名瀬 裕さんは「野外活動の目的は、非日常での体験を日常に持ち帰ることによって日常を生き抜く力を育むこと。せっかくの野外での体験を日常の活動と切り離した単発イベントにしてしまっては、意味がありません。今回のキャンプでも、日常と非日常が繋がっていることを子どもたちに肌感覚で理解してもらえるような内容を意識して、プログラムを組み立てました」と話します。

例えば、今回のキャンプではほとんどの活動が屋内(しまなみアースランドの学習棟)と屋外を行き来しながら行われました。「自然の中でキャンプやキャンプファイヤーなど非日常的な活動を行いますが、屋内に一歩入ればすぐに日常の世界に戻れます。これを気軽に繰り返すことで、自分たちの生活が自然の一部であることを、子どもたちに体感できるようにしています」と木名瀬さん。

すべての活動をグループ単位で行うのも、しまなみ野外学校の特徴です。木名瀬さんによると「グループ活動にはメンバーの自己肯定感を高める効果があります」とのこと。「上手にテントを張る、美味しいピザを作るなど、一緒に小さな成功体験を重ねることでグループに一体感が生まれ、お互いへの信頼感が育まれます。そして自分が皆に信頼され、グループに貢献できていることが実感できると、『自分にはできる・みんなに信じられている』という自己肯定感が高まり、新たな挑戦に向かう勇気を与えてくれるのです」。

集中と団結。子どもたちを変える野外学習のチカラ

しまなみ野外学校の皆さんの想いが通じたのか、活動を開始してすぐに子どもたちにはある変化が見られるようになりました。いち早く子どもたちの変化に気付いたのは、鳴門拠点の統括マネージャーで、同拠点を運営する特定非営利活動法人ふれあい福祉の会やまびこへるぷの酒井美里さんです。

普段の子どもたちの様子を熟知する酒井さんは「拠点での活動時に比べて、子どもたちの集中力がまったく違う」と目を細めます。「普段は活動に飽きて一人遊びを始めたり、活動の輪から離れてしまう子どもも少なくないのですが、今日は最初から最後まで全員が活動にしっかり集中できています。子どもたちの一生懸命な顔が見られて嬉しいです」。

さらに酒井さんを驚かせたのが、初めてのキャンプにも関わらず、子どもたちがいきいきと自主的に動いていること。確かに、子どもたちは誰に指示されることもなく自然と役割分担して、食事作りや後片付け、キャンプ用のテント張りといった様々な作業を次々にこなしていきます。小さい子も積極的にお手伝い、小さい子ができないことは年長の子がしっかりフォローするなど、頼もしいチームワークを見せてくれました。わずか1日弱の間に子どもたちが見せてくれた、素晴らしい集中力と団結力。木名瀬さんによると、実はこれこそが、自然の中で行う野外活動ならではの変化なのだそう。なぜ、野外活動は子どもたちに変化をもたらすことができるのでしょうか?

その理由について、しまなみ野外学校の主宰者で元サッカー日本代表監督の岡田武史さんは「子どもたちの遺伝子のスイッチが入ったからだ」と指摘します。

(後編に続く)

「子ども第三の居場所」に興味をお持ちの方は、ぜひ子ども第三の居場所プロジェクトページをご覧ください。