「社会的養育地域支援ネットワーク」の設立記念フォーラムを開催。子どもによるお店もオープン

児童福祉法改正に伴い、子どもと家庭を支援する新たな取り組みが始まっています。この度、行政と民間機関の連携強化、並びに質の高いこども家庭ソーシャルワークの実現を目指し、日本財団の協力のもと「社会的養育地域支援ネットワーク」(愛称:しゃちネット)が設立されました。

設立を記念し、2024年9月27日に「社会的養育地域支援ネットワーク 設立記念フォーラム」が日本財団ビルにて開催されました。

現地参加は満席御礼、オンラインも含め約700名が参加し、社会的養育について考え、学び合い、交流する1日になりました。その模様を一部ご紹介します。

しゃちネットの設立背景を知る「全体会」

社会的養育地域支援ネットワーク 代表理事 橋本達昌氏による開会挨拶のほか、代表理事 李 炯植氏、理事 大橋雄介氏・北川聡子氏、そして日本財団 公益事業部 子ども事業本部長の高橋恵里子によるクロストークが実施されました。

【登壇者】

- 李 炯植 氏 / 社会的養育地域支援ネットワーク 代表理事, 認定NPO法人Learning for All 代表理事

- 橋本 達昌 氏 / 社会的養育地域支援ネットワーク 代表理事, 社会福祉法人越前自立支援協会常務理事

- 大橋 雄介 氏 / 社会的養育地域支援ネットワーク 理事, NPO法人アスイク代表理事

- 北川 聡子 氏 / 社会的養育地域支援ネットワーク 理事, 社会福祉法人麦の子会理事長

- 高橋 恵里子 氏 / 日本財団 公益事業部 子ども事業本部長

2016年の改正児童福祉法で、こどもの社会的養育が重視されるようになりました。里親や特別養子縁組などの家庭的な環境で養育すべきとする、家庭養育優先の原則が明記されています。

2017年には新しい社会的養育ビジョンを公表。身近な市区町村のおけるソーシャルワーク体制の構築と支援メニューの充実を図らなければならないとされました。

また、2022年の改正では、市町村においてこども家庭センターの設置が努力義務になり、パーマネンシー保障(子どもへの安定したケアの保障)や虐待予防のための措置として、児童育成支援拠点事業、子育て世帯訪問支援事業、親子関係形成支援事業、親子再統合支援事業、妊産婦等生活援助事業等が新設・拡充。これからの担い手を育成し、支援の質を担保していくため、運営者や支援者が垣根を超えて交流することが求められています。

そうした背景を受け、しゃちネットでは、全国ネットワークフォーラムの開催、支援実務者に対する研修やプログラムの提供、調査研究活動などを実施していく予定です。

しゃちネットの活動紹介の後は、登壇者それぞれの活動紹介に移りました。日本財団 公益事業部 子ども事業本部長の高橋恵里子からは、「日本財団の子ども事業と社会的養育地域支援ネットワークへの期待」についてお伝えしました。

日本財団ではこれまで、在宅家庭支援や社会的養護下でさまざまな困難を抱える子どもとその家族が地域や家庭で生活するための支援を実践してきました。2025年度は子ども第三の居場所に加え、多機能型の児童家庭支援センターの新設・改修、妊娠SOS相談窓口に注力することを予定しています。

児童育成支援拠点事業の設置を受け、今後は地方自治体による事業の広がりが期待されていますが、地域によっては民間の担い手が不足しています。日本財団 子ども第三の居場所事業としては、「財団としては民間モデルを広げていき、質の向上と量の拡大を図りたい。しゃちネットと一緒に走っていく気持ちでやっていきたい」と、高橋は語りました。

6つのテーマに分かれた「分科会」

全体会の後は、6つの分科会に分かれて、課題や展望を議論しました。

分科会①「困難をかかえるこどもの居場所〜児童育成支援拠点事業のいろは〜」では、児童育成支援拠点事業について、制度の内容だけでなく、そのモデルとなった居場所の実践内容や事業の成果などを、行政、事業者、当事者の視点からレビューしました。

子ども第三の居場所の運営団体からは、尾道拠点の関係者が登壇しました。

【モデレーター】

- 大橋 雄介 氏 / 社会的養育地域支援ネットワーク 理事, NPO法人アスイク 代表理事

【登壇者】

- 安里 賀奈子 氏 / こども家庭庁 成育局 成育環境課 課長

- 平谷 祐宏 氏 / 尾道市長

- 越智 龍一 さん / 尾道市立栗原中学校3年, 同生徒会副会長, b&g尾道 卒業生

- 山田克芳 氏 / 尾道市社会福祉協議会, b&g尾道拠点マネージャー

- 福田 雅章 氏 / 認定NPO法人青少年の自立を支える会 理事長

- 金子 知史 氏 / 日本財団 公益事業部 子ども支援チーム チームリーダー

広島県の尾道市は、西日本で初めて子ども第三の居場所事業に取り組み、因島や向島も含めて3拠点あります。2019年2月にオープンした「b&g尾道」は、尾道市社会福祉協議会が運営しています。

現在中学3年生の越智さんは、b&g尾道を利用したことによる自身の変化をこのように語りました。

「小学2年生からb&g尾道を利用していました。当時は落ち着きがなく、集中するため倉庫で勉強をすることもありました。友達もいませんでした。しかし、居場所で学校では関われなかった他学年、大人と関わる中でコミュニケーション能力が磨かれていきました。学年が上がるにつれ、下の学年の面倒を任されるようになり、リーダーシップや他者を認める力がつきました。人を好きになりました。卓球部の部長、体育祭の応援リーダー、生徒会長などもやりました。僕の手を引っ張ってくださった方々のように、多くの人の手助けをするため、将来は医学の道に進んでいきたいと考えています」

また、越智さんにとって「b&g尾道は行けば誰かがいる、遊べる、叱ってくれる。安心して通える居場所だった」と振り返り、会場からは大きな拍手が起こりました。

児童育成支援拠点事業に先駆け、日本財団では2016年度から子どもの居場所づくりに取り組んできました。2024年9月時点で236拠点あり、常設(包括)ケアモデルは、行政移管を前提としています。

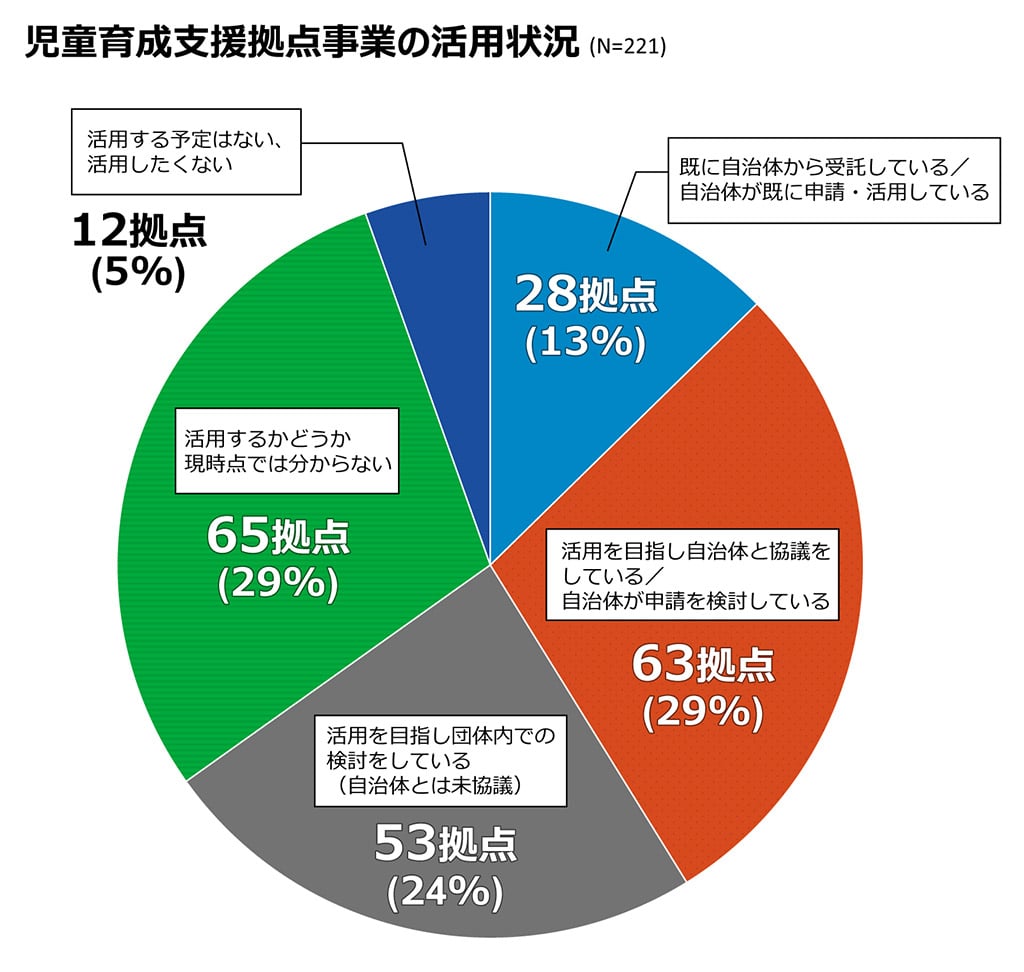

子ども第三の居場所の運営団体に対して、日本財団が実施したアンケート結果によると、令和7年度の事業実施見込みである128拠点のうち48自治体が、すでに子ども第三の居場所と連携している自治体。また現在、子ども第三の居場所を運営している団体のうち、児童育成支援拠点事業の活用を目指している団体は65%と、大きな期待があります。

「児童育成支援拠点事業の利用を前提とした上で、モデル性の高い子ども第三の居場所の充実を図っていきたい」と、子ども支援チームの金子。モデレーターを務めた大橋さんは、「分科会を機に、各地域で児童育成支援拠点事業が広がっていくことを期待している。支援団体同士の横の連携をつくりながら、子どもの居場所をつくっていきたい」と締めくくりました。

子どもたちによる1日限定のお店がオープン

この日は日本財団ビル2階に、子どもたちによるお店がオープンしました。大阪・泉佐野市から「キリンの家」のフリースクールに通う子どもたちが、出張カフェ「お福wapi(ワピ)」をオープン。コーヒーやコーンスープに加え、オリジナルレシピのクッキーやフロランタンなどを販売。フォーラムにほっと一息つける時間を届けていました。

香川・丸亀市からは「b&gまるがめ」が初出店、オリジナルで組み合わせた防災グッズや子ども達がアイデアを出し合い職員と協力して作られた商品などを販売しました。大きな声で「防災グッズいかがですか」と呼びかける声が響き渡り、訪れる人に元気を届けていました。

また、「2023年絵日記大賞」の投票も行われ、フロアには子ども第三の居場所の子どもたちが書いた絵日記の展示もありました。畑作業や旅行など体験活動の思い出が多く、子どもたちによって、居場所で過ごす時間がかけがえのないものになってくることが伝わってきました。

ご紹介した以外にも、アウトリーチ支援や親子支援などの分科会も開催され、行政と民間機関とのより良い連携と、質の高いこども家庭ソーシャルワークを実現していくための様々な課題や展開が熱く議論される1日になりました。

本フォーラムをきっかけに、様々な団体や行政が手を取り合い、より良い子どもの居場所づくりに繋がっていくことを期待しています。

取材:北川由依

「子ども第三の居場所」に興味をお持ちの方は、ぜひ子ども第三の居場所プロジェクトページをご覧ください。