子どもの貧困対策

子どもたちが、生まれ育った家庭の経済社会状況にかかわらず、未来への希望を持ち、自立する力を伸ばすことのできる機会と環境を提供することは大人世代の責任です。 日本財団は、生活困窮家庭の子どもたちに、人や社会と関わる力、自己肯定感、生活習慣、学習習慣など生き抜く力を伸ばす支援を行っています。行政、NPO、大学、企業、市民の方々とチームで取り組み、 「みんなが、みんなの子どもを育てる社会」をつくることで、貧困の連鎖を断ち切ります。

「子どもの貧困」とは

今、わが国の実に7人に1人の子どもが貧困状態にあるといわれています。日本における「子どもの貧困」とは「相対的貧困」のことを指します。

子どもの貧困に関する日本財団の調査研究

子どもの貧困は決して「他人事」ではなく、国民一人ひとりに影響しうる「自分事」であると多くの方に認識していただくため、日本財団は、子どもの貧困の放置による経済的影響に関する日本初の推計を行いました。

寄付で支援する

日本財団では、貧困によって奪われた子どもたちの「機会」や「可能性」を取り戻すために、全国で居場所づくりを行っています。ご寄付は、居場所の建設費用や運営費などに活用し、皆さまとともに子どもたちの生き抜く力を育てていきたいと考えています。

「子どもの貧困」とは

今、わが国の実に7人に1人の子どもが貧困状態にあるといわれています。

この日本における「子どもの貧困」とは「相対的貧困」のことを指します。

相対的貧困とは、その国の等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得)の中央値の半分に満たない世帯のことを指し、子どもの貧困とは相対的貧困にある18歳未満の子どもの存在及び生活状況のことを指します。

こういった子どもたちは、毎日の衣食住に事欠く「絶対的貧困」とは異なりますが、経済的困窮を背景に教育や体験の機会に乏しく、地域や社会から孤立し、様々な面で不利な状況に置かれてしまう傾向にあります。

「子どもの貧困」の現状

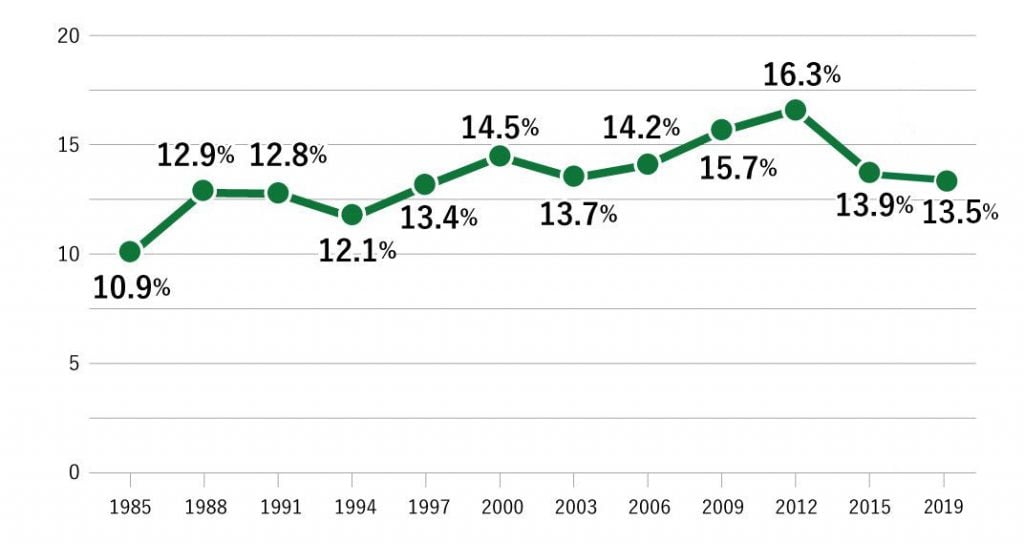

日本の子どもの貧困率は今、OECD加盟国の中で最悪の水準にあります。子どもの貧困率は、1980年代から上昇傾向にあり、今日では実に7人に1人の子どもが貧困状態にあるとされています。

子どもの貧困率とは、相対的貧困の状態にある18歳未満の子どもの割合を指します。国民を可処分所得の順に並べ、その真ん中の人の半分以下しか所得がない状態を相対的貧困と呼び、親子2人世帯の場合は月額およそ14万円以下(公的給付含む)の所得しかないことになります。こうした世帯で育つ子どもは、医療や食事、学習、進学などの面で極めて不利な状況に置かれ、将来も貧困から抜け出せない傾向があることが明らかになりつつあります。子どもの貧困問題への対応は喫緊の課題となっています。

子どもの貧困に関する日本財団の調査研究

日本財団「子どもの貧困の社会的損失推計」レポート

子どもの貧困は、非常に重要な問題でありながら、この問題が社会にもたらす負のインパクトを定量的に分析した研究や文献はほとんど存在しません。子どもの貧困は決して「他人事」ではなく、国民一人ひとりに影響しうる「自分事」であると多くの方に認識していただくため、日本財団は、子どもの貧困の放置による経済的影響に関する日本初の推計を行いました。

この調査では、子ども時代の経済格差が教育格差を生み、将来の所得格差につながるという想定のもと、現状を放置した場合と、子どもの教育格差を改善する対策を行った場合の2つのシナリオを比較しました。わが国では、最終学歴や正規・非正規といった就業形態による所得の格差が存在するため、教育格差が生涯所得に大きく影響します。

改善シナリオでは、現状を放置した場合に比べ、大卒者の増加や就業形態の改善によって生涯所得が増加するほか、所得増に伴い個人による税・社会保障費用の支払いが増えることで、国の財政負担がその分軽減されることになります。この差分を社会的損失として算出すると、子どもの貧困を放置した場合、わずか1学年あたりでも経済損失は約2.9兆円に達し、政府の財政負担は1.1兆円増加するという推計結果が得られました。

子どもの貧困がもたらす社会的損失(15歳(2013年時点)の1学年のみ)

| シナリオ | 所得 | 税・社会保障の純負担 | 正規職 |

|---|---|---|---|

| 現状シナリオ | 22.6兆円 | 5.7兆円 | 8.1万人 |

| 改善シナリオ | 25.5兆円 | 6.8兆円 | 9.0万人 |

| 差分 | 2.9兆円 | 1.1兆円 | 0.9万人 |

「子どもの貧困の社会的損失推計」の結果の整理表。

改善シナリオでは、現状シナリオに比べ、生涯所得の合計額が2.9兆円、税・社会保障の純負担額が1.1兆円、正規職が9千人それぞれ増加することが明らかになりました。

この結果から、子どもの貧困が、日本経済や国民一人ひとりに甚大な影響を及ぼす問題であることが明らかになるとともに、対策を講じた場合には極めて大きなリターンを期待できることが示唆されました。

レポートでは、国内外の先行研究をまとめるとともに、今回の推計の過程及び結果を詳述し、その社会的・政策的な示唆について考察しています。

また、第2弾として、社会的損失を都道府県別に推計したレポートも公開しています。

-

子どもの貧困の社会的損失推計(PDF / 1.87MB)

子どもの貧困の社会的損失推計(PDF / 1.87MB)

-

子どもの貧困の社会的損失推計 ―都道府県別推計―(訂正版)(PDF / 1.59MB)

子どもの貧困の社会的損失推計 ―都道府県別推計―(訂正版)(PDF / 1.59MB)

-

子どもの貧困の社会的損失推計 ー都道府県別推計ー(訂正表)(PDF / 152KB)

子どもの貧困の社会的損失推計 ー都道府県別推計ー(訂正表)(PDF / 152KB)

- 2016年3月4日付で発表した「子どもの貧困の社会的損失推計 ―都道府県別推計― 」について、一部データに誤りがあったことが判明し、3月8日に削除いたしました。3月11日に訂正版のレポートを掲載しています。

日本財団「家庭の経済格差と子どもの認知・非認知能力格差の関係分析」レポート

日本財団は、就学期の子ども約2.5万人のデータを活用し、認知能力(学力)および非認知能力(自己肯定感、生活習慣、コミュニケーション力など)と、家庭の経済状況との関係の詳細な分析を実施しました。

分析対象としたのは、大阪府箕面市の「子ども成長見守りシステム」の2014~16年にかけての3年・6期分のデータです。

この「子ども成長見守りシステム」では、箕面市内に住む約2.5万人もの子どもについて、福祉・行政データと、学力・非認知能力の情報が接続されており、家庭環境が子どもの能力に及ぼす影響の精緻な分析や、学童・スクールソーシャルワーカーなどの行政施策の効果分析を行うことができる極めて貴重なデータベースといえます。

レポートでは、世帯の貧困が、子どもの学習達成や非認知能力にどのような影響を与えているのかを紐解くとともに、貧困下にあっても学力の高い子どもには、どのような特徴があるのか等を分析し、小学校低学年時点からの早期支援の必要性や、学習の土台となる他者への基礎的信頼や生活習慣など「非認知能力」の重要性を明らかにしています。

関連リンク

日本財団は、「生きにくさ」を抱える子どもたちに対しての支援活動を、「日本財団子どもサポートプロジェクト」として一元的に取り組んでいます。

お問い合わせ

日本財団 子どもサポートチーム

- 担当:金子、野本、吐師、高田、渡邉、佐藤、村田、藤井、飯澤

- メールアドレス:100_kodomo_support@ps.nippon-foundation.or.jp