子ども第三の居場所

子ども第三の居場所とは

すべての子どもたちが、未来への希望を持ち、これからの社会を生き抜く力を育むことのできる機会と環境を提供することは、大人世代の責任です。

しかし現実には、家庭の抱える困難が複雑・深刻化し、地域のつながりも希薄になる中で、子どもが安心して過ごせる居場所がなく、孤立してしまうケースも少なくありません。

日本財団は、すべての子どもたちが安心して過ごせる環境で、自己肯定感、人や社会と関わる力、生活習慣、学習習慣など、将来の自立に向けて生き抜く力を育む「子ども第三の居場所」を全国に拡げていきます。

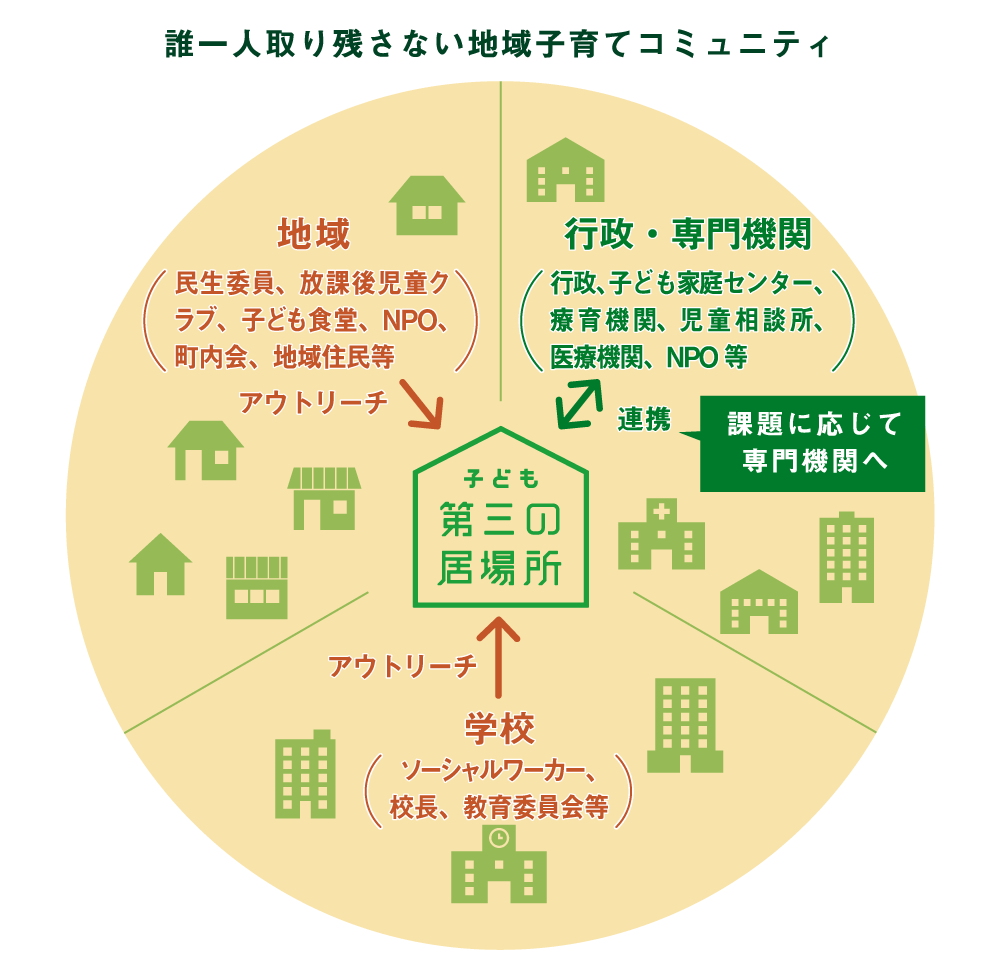

この居場所が地域のハブとなり、行政、NPO、市民、企業、研究者の方々と協力し、誰一人取り残されない地域子育てコミュニティをつくることで、「みんなが、みんなの子どもを育てる」社会を目指します。

現在、日本財団では「子ども第三の居場所」を全国各地で展開しています。

すべての子どもたちに、安心できる居場所を

活動を動画で知りたい方

「子ども第三の居場所」の活動は動画でご覧いただけます。

将来の自立に向けて「生き抜く力」を育む

子どもたちの困難は家庭や学校だけでは対応が難しく、そもそもの困難が家庭や学校に起因する場合もあります。そこで、子どもたちが孤立しやすい放課後の時間、家庭や学校以外の場である「子ども第三の居場所」で過ごすことで、信頼できる大人や友達と安心して関わりながら、将来の自立に向けて「生き抜く力」を育みます。

「生き抜く力」を育むためには、まず、小学校低学年のうちに食事や歯磨きなど、基本的な生活習慣を整えることが必要です。その上で、自己肯定感や人や社会と関わる力といった非認知能力を高めるためのプログラムを通じて、お互いを尊重・協力し合う経験を重ねます。さらには、発達段階に応じた学習支援を行うことで学力を身につけ、認知能力を高めます。

大切にしている環境と機会

「子ども第三の居場所」は、子どもたちが生活習慣や学習習慣を身につけることに加え、他者とのコミュニケーションや好奇心を育む機会も大切にしています。

一人ひとりの子どもたちに対する支援だけでなく、保護者も含めて包括的に支援することによって、各家庭の環境や事情に寄り添いながら、子どもの成長を後押しします。

安心して過ごせる居場所

子どもたちが安心、安全に過ごせるよう、居心地のよいスペースを提供。木をふんだんに使った空間で、ゆったりとした放課後の時間を過ごします。

健康を支える食事

栄養バランスの良い食事で空腹を満たすだけでなく、家族のように食卓を囲んでコミュニケーションをとります。準備や片付け、料理体験を通じて、食環境の改善や自立も目指します。

正しい生活リズム

入浴や歯磨きの衛生習慣、健全な生活リズム、友達や大人とのあいさつやコミュニケーションといった社会性など、基本的な生活習慣を身につけます。

学習サポート

分からないところまで遡りながら個別にサポートしてくれるスタッフによる宿題指導。一人ひとりと向き合い続ける先に、子ども自らの主体的な学びが生まれます。

体験活動・地域とのつながり

夏休みの旅行や季節行事、地域の催しへの参加など、体験を通して楽しい思い出をつくるだけでなく、チャレンジ精神や人と関係する力を養います。

保護者へのフォロー

保護者との個別相談の場を設けるほか、子どものお迎えに来たときに積極的に言葉を交わし、日常的なフォローを行うことで、保護者がいつでも頼れる居場所になります。

必要な支援を届けるために

関係機関との連携

子どもの抱える困難は非常に見えにくいため、関係機関が連携して子どもの状況を共有しながら支援につなげるアウトリーチを行うとともに、課題に応じて専門機関につなげることが重要です。「子ども第三の居場所」は、学校や地域、専門機関と積極的に連携し、「誰一人取り残さない地域子育てコミュニティ」のハブとしての機能を担っています。

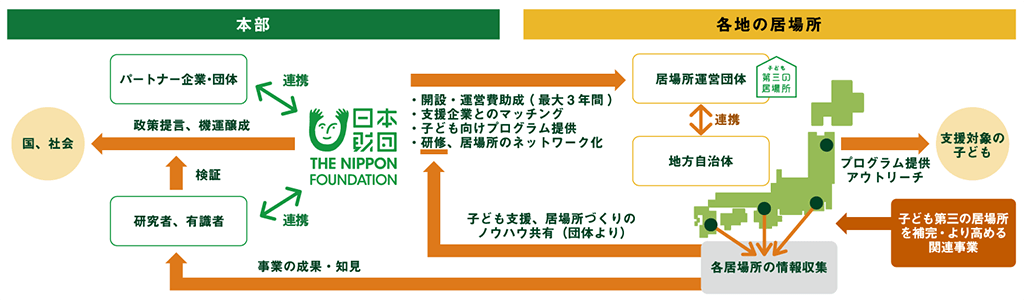

地域に合わせた支援モデルを展開

地域の実態や子どもの成長にあわせた居場所モデルを用意し、適切な支援が行えるようにしています。日本財団は、「子ども第三の居場所」運営団体に対し、運営費の助成、ノウハウの共有、支援企業とのマッチングなど、さまざまな運営支援を行っています。

国や自治体への政策提言

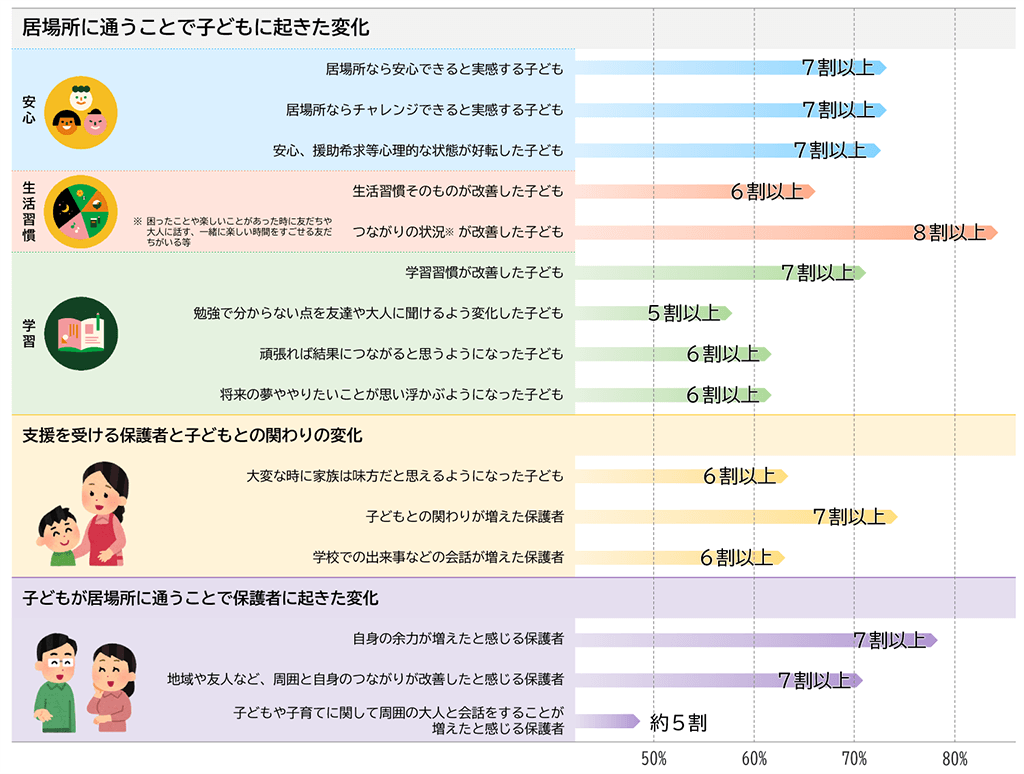

2022年に実施した調査の結果、「子ども第三の居場所」を継続的に利用している子どもとその保護者は、生活習慣や学習習慣などの改善がみられ、居場所における子どもへの包括的な支援の有効性が明らかになりました。こうした成果を国や自治体に提言することで、困難に直面する子どもが安心して過ごせる居場所を全国に拡充、継続することを目指します。

全国に広がる「子ども第三の居場所」拠点

266拠点(2025年12月末時点)

- 常設(包括)ケアモデル 82拠点

- 学習・生活支援 51拠点

- コミュニティモデル 133拠点

- ※ 上記地図内のマーカーは、各都道府県の県庁所在に設定されており、実際の施設の所在地とは異なります。

下記より拠点情報の一覧をご確認いただけます。

各地域で「子ども第三の居場所」の開設・運営を希望される団体を対象に、助成事業の申請を募集しております。

より詳しく活動を知りたい方へ

パンフレット

各パンフレットで詳しいご紹介をしていますので、下記PDFをダウンロードしてご覧ください。

寄付活用レポート

寄付活用レポートでは、「子ども第三の居場所」の具体的な利用状況をご紹介しています。

ニュース

2026年度「子ども第三の居場所」事業の募集要項を公開しました(申請受付期間:10月1日~10月31日)

2026年度「子ども第三の居場所」事業の募集については、こちらをご参照ください。 2026年度募集では、近年の建築費高騰の影響を鑑み、開設事業の上限金額を6,500万円に変更しております。詳細

ヤマト運輸株式会社との取り組み

ヤマト運輸株式会社から全国の日本財団「子ども第三の居場所」へ、食料品・飲料や日用品を定期的に寄贈いただく取り組みを開始しました。詳細はこちらをご覧ください。

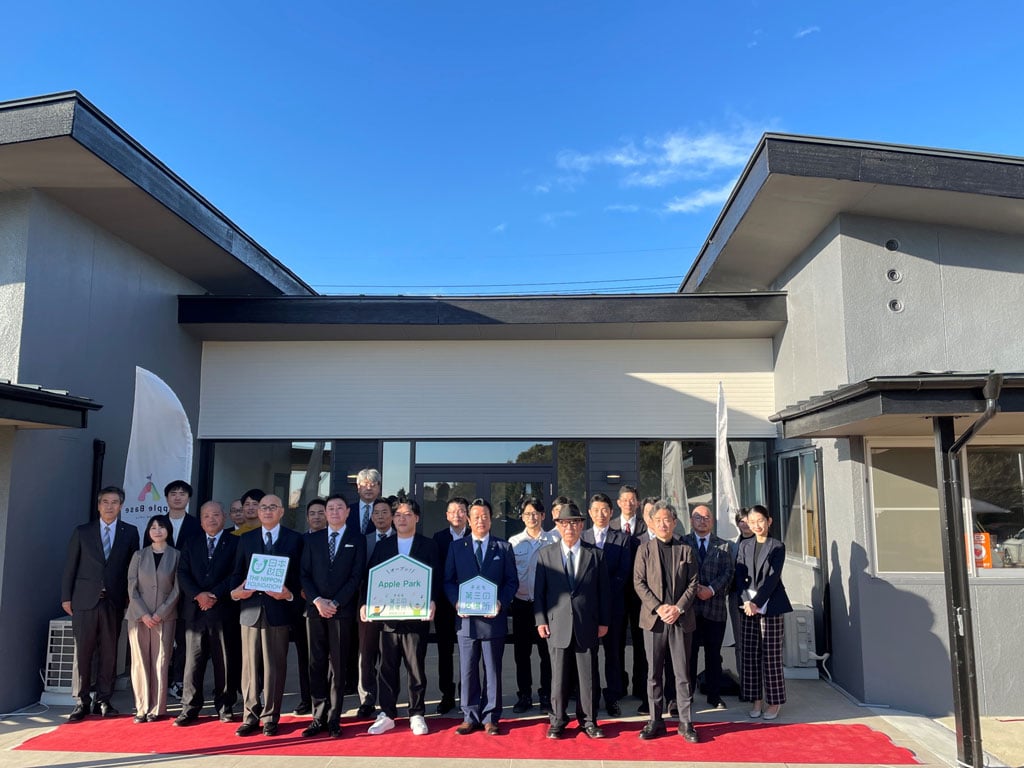

中外製薬株式会社からのご寄付により子ども第三の居場所「Apple Park」が開所しました

日本財団は中外製薬株式会社から5,000万円のご寄付をいただき、一般社団法人 Apple Baseへの支援を決定しました。11月9日(土)に、栃木県内で8拠点目、那須郡では初となる子ども第三の居場所「A

寄付をお考えの方

日本財団は、一人ひとりに社会課題を自分事として捉えていただき、その解決のための活動に寄付を通して直接参加していただくことで、より良い社会をつくることを目指しています。

皆さまのあたたかなご支援をお待ちしております。

調査レポート

関連リンク

-

子どもの貧困対策

子どもの貧困対策

-

日本財団子どもサポートプロジェクト

日本財団子どもサポートプロジェクト

-

【日本財団ジャーナル】ひとり親家庭「親の病気」「学習障害」臨機応変にサポートする「子ども第三の居場所」(2022年2月16日)

【日本財団ジャーナル】ひとり親家庭「親の病気」「学習障害」臨機応変にサポートする「子ども第三の居場所」(2022年2月16日)

-

【日本財団ジャーナル】低い進学率や不登校――困難抱える沖縄、小学生から未来を見据えた支援を。B拠点レポート 前編(2021年9月24日)

【日本財団ジャーナル】低い進学率や不登校――困難抱える沖縄、小学生から未来を見据えた支援を。B拠点レポート 前編(2021年9月24日)

-

【日本財団ジャーナル】先進的な自治体の事例から見る、困難を抱えた子どもたちが安心できる「居場所」の形。「誰一人取り残さない」社会を目指して(2021年3月5日)

【日本財団ジャーナル】先進的な自治体の事例から見る、困難を抱えた子どもたちが安心できる「居場所」の形。「誰一人取り残さない」社会を目指して(2021年3月5日)

-

【日本財団ジャーナル】「学校に行くことが目的ではない」登校に問題を抱える児童をサポートする際に、第三の居場所で大切にしているある指針とは? (2020年12月14日)

【日本財団ジャーナル】「学校に行くことが目的ではない」登校に問題を抱える児童をサポートする際に、第三の居場所で大切にしているある指針とは? (2020年12月14日)

-

【日本財団ジャーナル】保護者の支援は子の支援。子どもと保護者、そして保護者同士のつながりも紡ぐ「第三の居場所」(2020年8月21日)

【日本財団ジャーナル】保護者の支援は子の支援。子どもと保護者、そして保護者同士のつながりも紡ぐ「第三の居場所」(2020年8月21日)

お問い合わせ

日本財団 公益事業部 子ども支援チーム

助成事業に関する問い合わせフォーム(外部リンク)

- ※募集に関する質問は必ず「本募集に関するQ&A(外部リンク)」を一読してからご連絡ください。