未来のために何ができる?が見つかるメディア

先進的な自治体の事例から見る、困難を抱えた子どもたちが安心できる「居場所」の形。「誰一人取り残さない」社会を目指して

- 家庭をめぐる問題は多様化、複雑化し、子どもたちはさまざまな困難に直面している

- 日本財団では行政、NPO、市民、企業、研究者と協力し、子どもたちが将来の自立に向けて生き抜く力を育む居場所づくりを展開

- 子どもたちが「誰一人取り残されない社会」をつくるためには行政、民間、市民が一体となった子育て支援が必要

取材:日本財団ジャーナル編集部

子どもと家庭をめぐる問題は多様化、複雑化し、地域のつながりも希薄になる中で、安心して過ごせる居場所がなく、孤立してしまう子どもも少なくない。

日本財団では、子どもたちが安心して過ごせる環境で、自己肯定感、人や社会と関わる力、生活習慣、学習習慣など、将来の自立に向けて生き抜く力を育む「子ども第三の居場所」(別ウィンドウで開く)を全国各地に展開している。

2016年から始まった同プロジェクトも5年目を迎え、2021年1月に、これまでの取り組みの中で生まれた実践モデルの共有や、成果・課題、今後の展望について、政府、自治体、⺠間団体などが意見交換を行う官⺠合同会議が開催された。

前編(別ウィンドウで開く)に続く後編では、生活習慣や学習習慣の向上など目覚ましい成果を上げる、埼玉県戸田市と広島県尾道市における「子ども第三の居場所」の取り組みを紹介する。

利用者から新たな利用者を生む戸田市

「子ども第三の居場所の第1号拠点が、戸田市にできたのは、2016年11月のことでした」

そう語るのは、戸田市・市長の菅原文仁(すがわら・ふみひと)さん。

JR埼京線で都心まで20分ほどとアクセスも良く、荒川など自然も豊かな戸田市は、子育て世代を中心に転入が増えており、2021年1月1日時点の人口は14万1,030人と年々増加傾向にある。

2016年にできた「子ども第三の居場所」は、2020年4月に日本財団から市の事業として移管され、正式に戸田市の事業として運営されている。

現在、戸田市が力を上げて行っているのは、子どもたちへの学習支援だ。

「子どもたちが自らの将来を切り拓いていくにあたり、学習支援は欠かせません。戸田市の第三の居場所では、子どもたちの居場所の提供や生活習慣づくりと共に市内に在籍する小学4年生から中学3年生に向けた学習支援を週に2日開催し、 1日2時間ほどで実施しています」

戸田市の事業となったことにより、教育、福祉分野における部署間の連携が強化。学校や福祉部署からつながる地域密着型の支援が進んだことで、「子ども第三の居場所」の利用者から新たな利用者を生む好循環サイクルが生まれ、より広く支援の手が届くようになった。

一方で、国からの補助金で合致するものがあまり無く市単独の支出割合が大きく、ランニングコストなど事業運営における財政面での負担が増加。今後同水準以上の事業を継続していく上で課題があると、菅原さんは話す。

「ひとり親家庭や生活困窮世帯など困難に直面している子どもの問題は、家庭や特定の施設・団体だけで解決できるものではありません。国や県、民間企業、そして地域の力を結集してより良い支援を模索しながら事業を進めていきたいと考えています」

「子どもの第三の居場所」の役割は、新型コロナ禍においてより重要性を増しているという菅原さん。埼玉県が舵をとる貧困の連鎖解消を目的とした取り組み「こども応援ネットワーク埼玉」(別ウィンドウで開く)とも連携を図り、行政や学校、企業、社会福祉協議会や子ども食堂、市民などと協力しながら、子どもたちを社会全体で育てる地域社会のモデルづくりに努めたいと語った。

親子で関わりを持ち、家庭そのものの自立を目指す尾道市

「尾道市には24の小学校があり、6,251人(2020年5月1日時点)の児童がいます。特に厳しい状況にあるのは母子世帯で、市が2017年に実施した調査によると、母子世帯の約70パーセントが経済的に厳しい状況にあるとの結果が出ています。実際に子どもからは『入浴をしない日がある』『必要な教材が買えなかったことがある』といった声や、母親からは『相談できる相手がいない』といった声も上がっています」

そう話すのは尾道市・市長の平谷祐宏(ひらたに・ゆうこう)さん。

瀬戸内海に面した、広島県尾道市。多くの映画や小説の舞台となった美しい景観や、本州から四国へ渡る「しまなみ海道」などサイクリングの名所としても知られている。

そんな風光明媚な港町にも、困難に直面する子どもたちが存在する。

尾道市では2016年に子どもの貧困対策プロジェクトチームを立ち上げ、実効性のある事業の提言を行った。2017年からは子どもの居場所づくり事業に対する補助金や学習支援事業などを展開してきた。

そんな尾道市に「子ども第三の居場所」ができたのは2017年の7月(因島拠点は2019年2月に開設)のこと。現在(2021年1月1日時点)尾道拠点には14名、因島拠点には8名の小学生が通っている。

施設での活動は多岐にわたり、学習支援や検定試験対策、自炊体験、誕生日会、親子の交流会などを実施。平谷さんは、尾道市における「子ども第三の居場所」の特徴について話す。

「尾道市の第三の居場所には2つの大きな特徴があります。1つは、本当に支援を必要とする世帯は周囲からその実態が見えにくく、しかも支援が必要なのに、その状態をうまく伝えられない家庭がたくさんあります。この事業では、市の社会福祉課や教育委員会、幼稚園や保育所など多くの関係機関が連携したネットワークで収集した情報をもとに、こうした支援を待っている世帯の利用につなげています」

もう一つの特徴は、家庭と子ども両輪への支援。子どもの不適応行動には、家庭のつながりの希薄さや生活の乱れが原因にあることが少なくない。家計や居住環境の支援、親子関係の強化を図ることで、子どもの心身も安定するケースが多いと平谷さんは語る。

「一つの事例として、母子家庭の児童がいるのですが、母親は就労せず生活保護を受給。母子共に生活リズムがくずれ、その子は不登校状態にありました。そこで、その親子の『子ども第三の居場所』の利用をきっかけに就労支援機関と連携し、母親の就職をサポート。無事に仕事が決まると生活は安定し、その児童の不登校も解消されました。今では成績もクラスの上位に入り、学級委員にも立候補するなど、自ら積極的に行動するようになりました」

子どもに向けた支援だけでは家庭環境の改善が難しく、世帯に向けた経済的支援だけではそれが子どもにまで届かないケースが多い。子ども第三の居場所では、親子で関わりを持つことで、家庭そのものの自立を目指したと話す平谷さん。

「貧困の連鎖を断つには、学習支援と併せて、親子の愛着関係の構築やコミュニケーション能力など、非認知能力の向上が欠かせません。尾道市では、今後も家庭と子どもの両輪の支援に力を入れていきたいと思います」と話を結んだ。

地域一体の子育て支援を目指す「子ども第三の居場所」

全ての子どもたちが、未来への希望を持ち、社会を生き抜くための力を育む機会提供と環境づくりに力を入れる「子ども第三の居場所」。日本財団の本山勝寛(もとやま・かつひろ)さんは、1つの好事例を紹介する。母親が夜間就労しており、親子が顔を合わせない日が多かった子どものケースだ。

「その子は、第三の居場所で友達と遊ばず、大人に甘えることが多かったといいます。また職員はその子から、母親が恋しいと言った話を聞いていました。母親と過ごす機会づくりが大切だと感じた職員は、家庭訪問などを通じて、母親との会話の機会を増やし、2日間仕事を休んでもらい、母子を対象にしたファミリーキャンプに誘うことができました。キャンプの後の児童は『生まれて初めてお母さんと2日間もいた』と喜び、安らかな笑顔を浮かべていたそうです。また、第三の居場所の自炊教室を通じて学んだオムライスをお母さんに振る舞い、それを見たお母さんは涙を浮かべて喜んだそうです。その後、親子関係は良い方向に向かい、土日に家族でお出かけをしたり、勉強も自主的に行うようになったり、将来は『爬虫類カフェをつくりたい!』と夢まで語るようになりました」

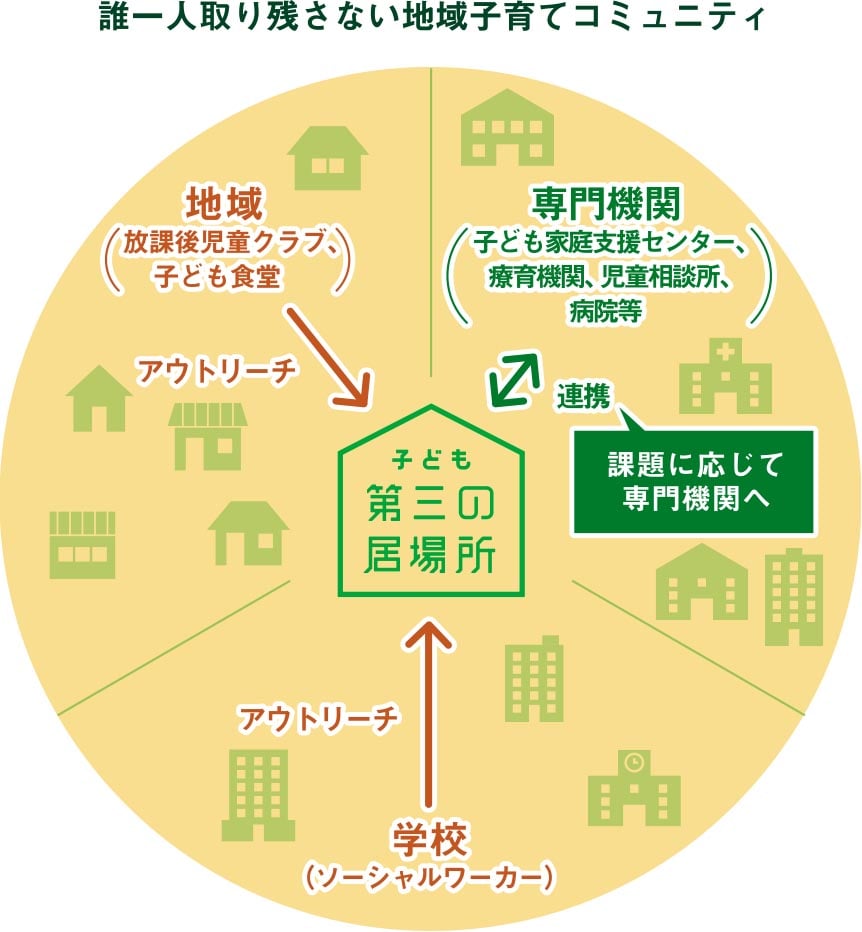

「子ども第三の居場所」の各拠点の取り組みから分かった、子どもの生き抜く力を育むために大切なことは、まずスタッフが子どもとの関係を構築し、その上で子どもの自己選択・自己決定や挑戦を後押しするという点。また、前述の事例のように課題が多い子どもの場合、家庭・保護者への介入・支援も重要であり、そのためには関係機関との連携も必要であるという点だ。

本山さんは、こういった現場から得た知見を生かし、学校や地域、専門機関と積極的に連携しながら、「子ども第三の居場所」を現在(2021年1月時点)の22道府県37拠点からさらに拡大し、全国各地で「誰一人取り残さない」地域づくりを目指すと話す。

その話を受けて、有識者という立場から官民合同会議に参加していた、同志社大学社会学部教授の埋橋孝文(うずはし・たかふみ)さんも、「日本財団の『子ども第三の居場所』の良いところは、そこを拠点として親子の関係を紡ぎ治せる大きな可能性を秘めているところ、さらに就業支援にまでつなげることができる点です」と今後に向けての希望を語った。

「皆さん、本日はありがとうございました。さまざまな団体や組織の方から、貴重なお話を伺うことができ、こういった機会の大切さを実感しました」

そう話す、最後にマイクを握った日本財団常務の笹川順平(ささかわ・じゅんぺい)さん。今後の「子ども第三の居場所」の事業について、「日本財団としては、この問題をもっとも重要な問題として今後も取り組んでいきたい」と決意を述べた。

子どもが抱える困難はとても見えづらい。全ての子どもたちが安心して暮らすことができ、自分の夢に向かって人生を歩んでいけるようにするためには、官民が連携し、地域社会が一体となってサポートする環境が必要なのだ。

【前編】行政、民間団体、有識者で考える子どもたちの学びや成長を支える支援。必要なのは、組織の壁を超えた横のつながり

【後編】先進的な自治体の事例から見る、困難を抱えた子どもたちが安心できる「居場所」の形。「誰一人取り残さない」社会を目指して

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。