ホスピスケア充実のための活動

あなたなら、どうしますか。

自分や自分の大切な人が、命を脅かす病に冒されたら。余命がわずかだとしたら。

残された日々を、どこで、どのように過ごしますか。

つらい治療や痛みに耐えて、最後まで病と闘おうとする人もいるでしょう。あるいは、残された貴重な時間を、家族に囲まれてゆっくり過ごしたい人もいるでしょう。人生の最期をどのように迎えたいか、願いは人それぞれです。大事なのは、その願いが叶えられる社会であることです。

1996年、日本財団ホスピス・プログラムが始まりました。その原点となった「ホスピス研究会」(1996年)の報告書にはこうあります。「ホスピスとは、人生をより良く生きるためのプログラムである」。生命を脅かす病などに直面する人々の痛みや苦しみを軽減し、QOL(生活の質)をできるだけ維持向上しながら、最期まで自分らしく生きたいという想いを支えるため、日本財団はさまざまな取り組みを行ってきました。

ホスピス普及のために~初期の活動~

ホスピスケアにおいては、医療と生活、両面のケアにあたる看護師の役割がとても重要です。看護師は、身体的ケアだけでなく、患者やその家族の悲嘆や苦悩にも向き合い、精神的・心理的なケアも行います。そのためには、経験もさることながら、専門的なトレーニングが必要となります。

そこで、大学や看護協会等の教育機関に対して授業料の一部を助成することで、より多くの看護師がホスピスケアを学べるようにしました。2013年度までに3,692人の看護師が養成課程を修了し、それぞれの地元で患者やその家族を支えています。修了生は「日本財団ホスピスナース」と呼ばれ、毎年開催されるフォローアップ研修会では、同じ志を持つ仲間たちと悩みを分かち合い、情報交換をして、さらなるケアの向上を目指しています。

その他、ホスピスについて一般の理解を深めるためのセミナー「memento mori(メメント・モリ)」を全国30カ所で開催したほか、独立型ホスピスやホスピス病棟の整備に対して支援を行いました。

ホームホスピス®の全国普及~住み慣れた地域で最期を迎える~

2007年に「がん対策基本法」が施行されてからは、緩和ケアが医療制度として全国に普及し、主に病院で専門的に行われるようになってきました。一方で、最期は住み慣れた場所で迎えたいという多くの人の願いから注目されはじめたのが、自宅や住み慣れた地域で終末期を過ごすための「在宅ホスピス」という考え方です。在宅ホスピスには、医師や看護師が自宅に来てくれる訪問診療・訪問看護、ヘルパーが日常生活を手助けしてくれる訪問介護などの充実が求められます。中でも、ひとりひとりに寄り添ったケアと、看取りまでのホスピスケアができる人材はまだまだ不足しています。あるいは、自宅に住み続けることが難しい人でも、地域に支えられて暮らせる場があれば、自分らしい生活の中で最期を迎えることができます。

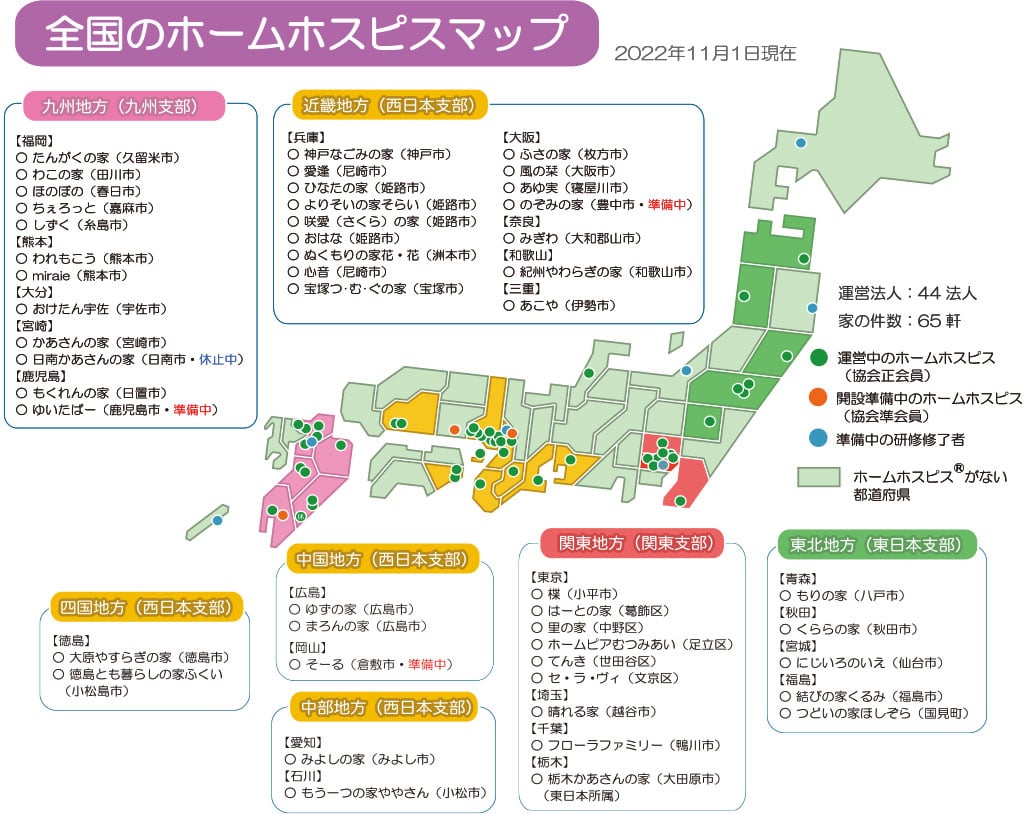

2012年に「在宅ホスピスプログラム・アドバイザー会議」を設置し、その提言から全国普及の支援を始めたのが「ホームホスピス®」です。ごく普通の民家で擬似家族のように暮らせる「ホームホスピス®」は、今後のモデルとなるべき在宅ホスピスのありかたであるとして、その理念の普及と施設整備の支援を行い、現在65箇所のホームホスピス®が開設されています(2022年11月1日時点、全国ホームホスピス協会集計)。

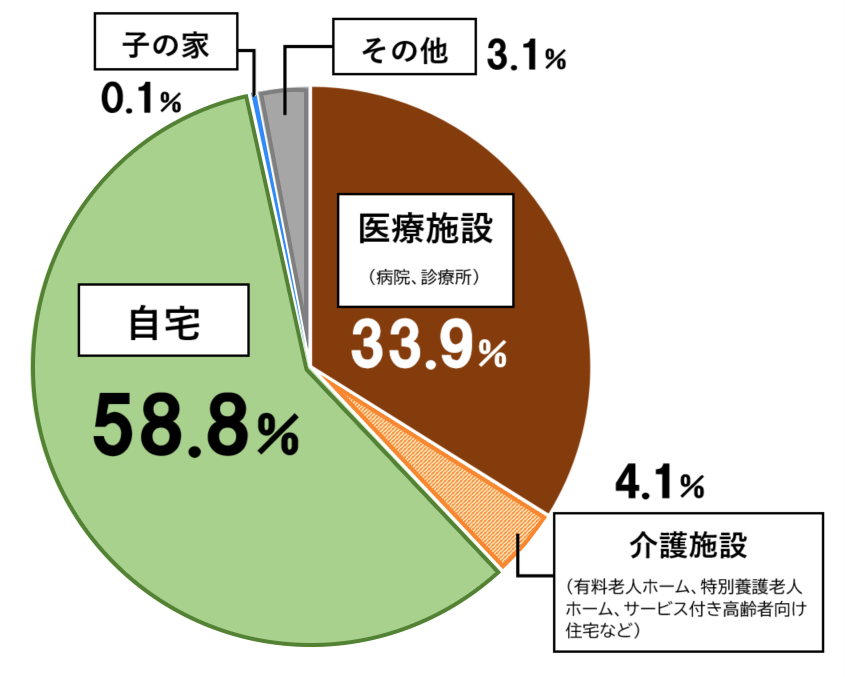

在宅での看取り、6割が希望

ホスピス・緩和ケアをめぐる社会的ニーズが大きく変化する中、2021年には「人生の最期の迎え方に関する全国調査」を実施しました。その結果、死期が迫っているとわかったときに、人生の最期を迎えたい場所として、当事者は58.8%が「自宅」、次いで33.9%が「医療施設」と回答しました。その理由は、「自分らしくいられる」「住み慣れているから」などがあげられました。この調査結果に基づき、日本財団は、在宅看取りを行う看護師の育成や、「もう一つの“家”プロジェクト」と称し、ひとりひとりに寄り添った個別ケアと在宅看取りまでのホスピスケアが可能となる拠点のさらなる拡大のための支援などを行っています。

調査結果抜粋

Q.あなたは、死期が迫っているとわかったときに、人生の最期をどこで迎えたいですか。

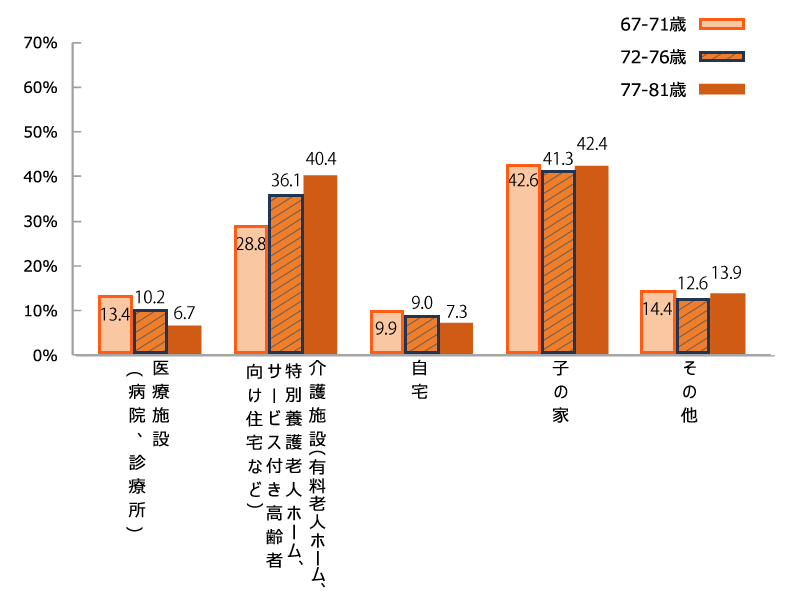

一番望ましい場所は、「自宅」。絶対に避けたい場所は「子の家」ついで、「介護施設」

調査レポート

関連リンク

お問い合わせ

日本財団 公益事業部 国内事業審査チーム

- メールアドレス:zaitakuhospice@ps.nippon-foundation.or.jp