地域密着で子どもたちに切れ目のない支援を。大阪・高槻「とんだ NikoNikoひろば」

阪急富田駅から徒歩数分。駅前の商業地を抜けた住宅街の一角に、今回ご紹介する子ども第三の居場所はあります。2階建の一軒家を改修した「とんだ NikoNikoひろば」です。

居場所の前にずらりと並ぶ、子どもの自転車。放課後、自宅にランドセルを置いてすぐに居場所へ遊びに来たのかなと想像してしまいます。

小学生中心の利用で、食事も提供

「とんだ NikoNikoひろば」は、2024年5月に開所しました。月・水・金の週3日14時から18時まで(水曜日のみ19時半まで)開いており、水曜日のみ夕食を提供しています。学校が長期休暇の際は、9時半から12時まで(水曜日のみ13時まで)開所します。昼ごはんを提供することで、さまざまな事情を抱える子どもたちが学校給食のない時期もお腹いっぱいになれるようにしました。

利用しているのは主に2つの校区の小学生。保護者から許可を得た上で利用できるようにするため登録制を採用し、1日平均17名が訪れます。

学習支援から始まった団体

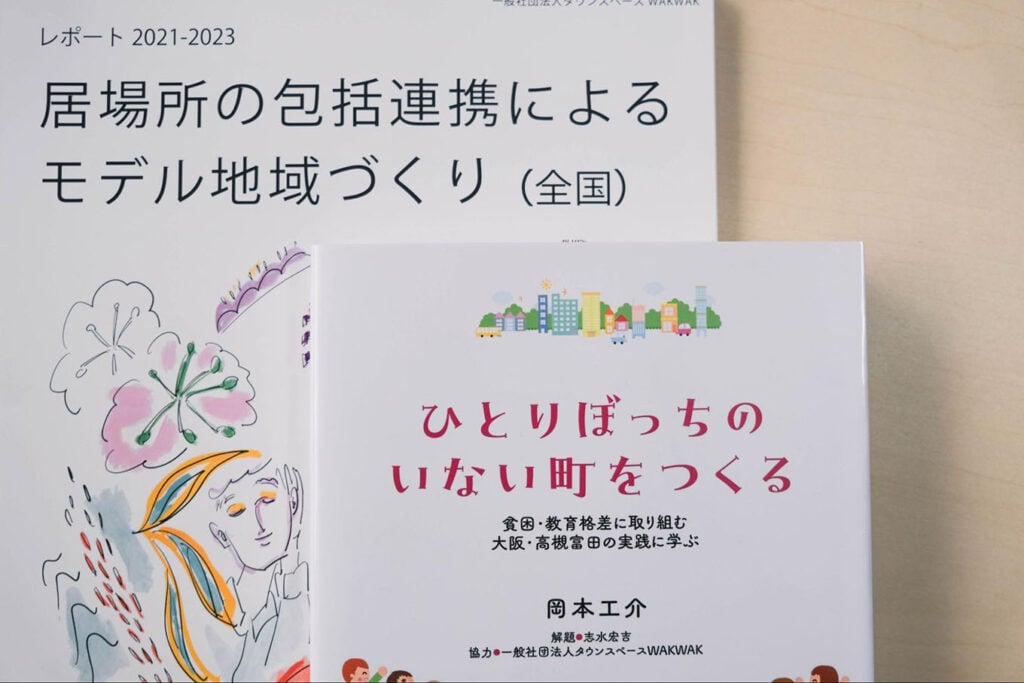

運営するのは、高槻市を拠点に30年以上活動する一般社団法人タウンスペースWAKWAK。2014年から学習支援を実施し、その後、子どもたちのニーズを受けて子ども食堂も運営。10年近くに渡り、子どもの学習支援や食事提供に取り組んできました。

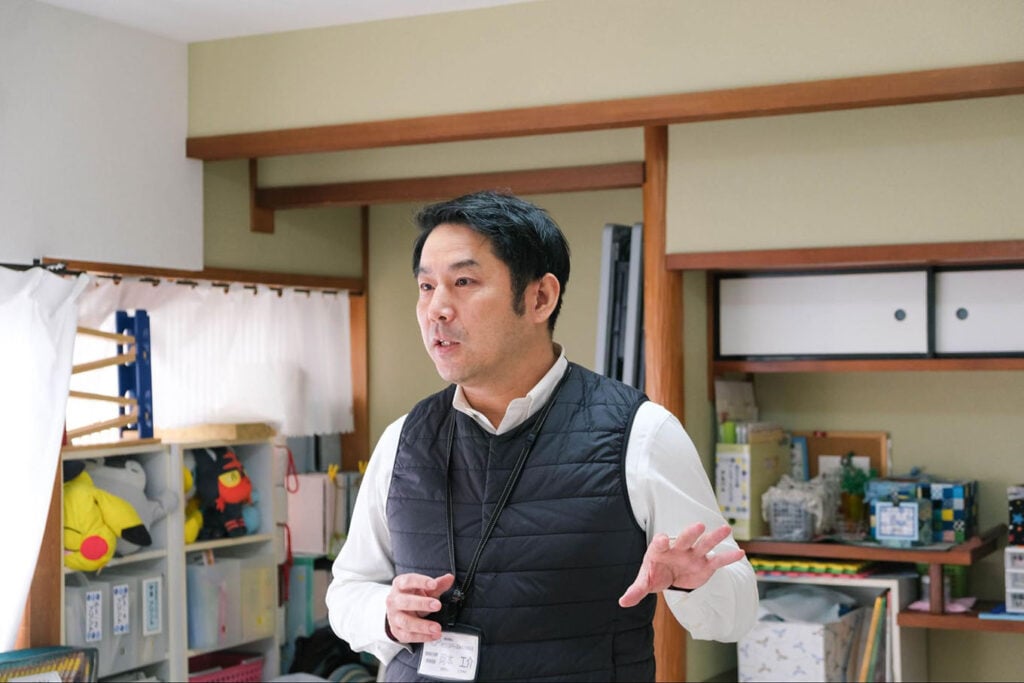

コロナ禍で一旦休止した学習支援と子ども食堂の再開を検討したものの、2024年からは子どもの居場所づくりに舵を切りました。「自活的に生きる力をつけられる場所が必要なのではないかと考え、子ども第三の居場所を開設することにした」と理事兼事務局長の岡本工介さんは話します。

「全国に広がっている子ども食堂の取り組みは貴重な動きですが、一方で子ども食堂だけを運営していても、子どもの本質的な課題にアプローチできないと痛感しました。これまでの子どもの居場所の運営の経験から、一見困難を抱えているように見えなくても家庭で居場所がなかったり、十分な食事を食べられていなかったりする子どもが多くいます。彼らに必要な支援を届けるため、行政や学校とも連携をすることが必要だと考えています」

高槻市から子どもの居場所の新たなモデルを作るため、岡本さんは大学院に入学。研究との両輪で、官民連携の居場所づくりを推進しています。

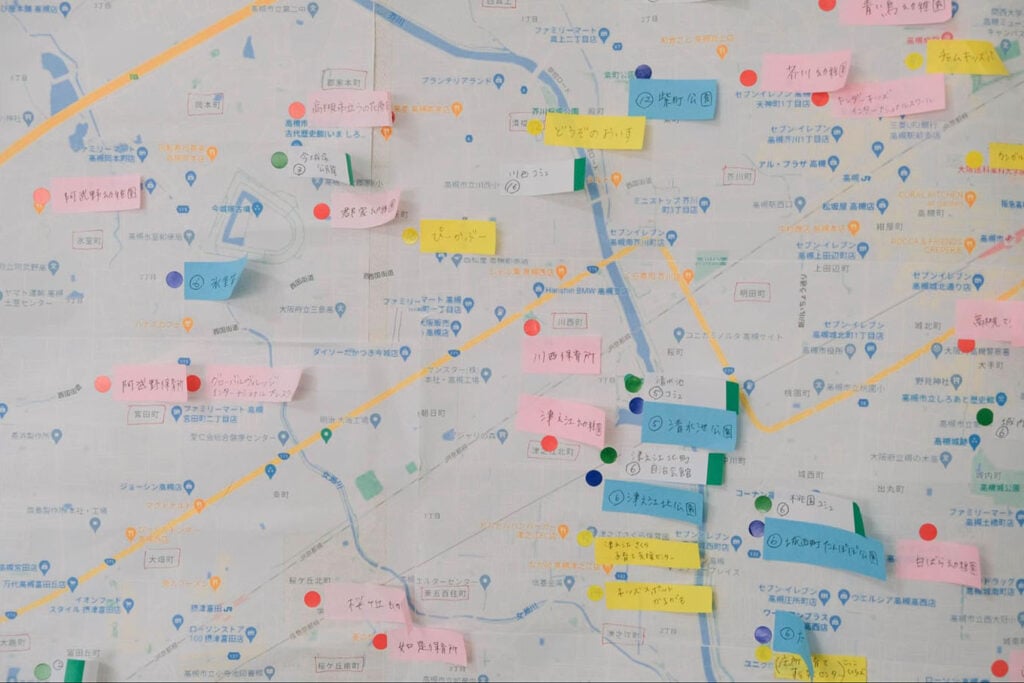

「1994年から活動している団体なので、地域ネットワークはもともとありました。そこに民の力で自分たちの社会を変えていくための方法であり考え方である、コミュニティ・オーガナイジングを取り入れました。高槻市との連携はもちろんのこと、市議会議員の方も巻き込んで、社会を動かしていこうとしたことで、もともと地域で連携していた学校や行政との連携がより円滑に連携できるようになりましたね」

「とんだ NikoNikoひろば」の協力機関には、認定こども園・小学校・中学校・大学・企業・社会福祉協議会・老人会・ボランティア団体などなど様々なセクターが名を連ねます。

年3〜4回開催する地域連携会議には、小学校・中学校・こども園・市の青少年交流センターの職員らが集まり、情報共有や支援方法などを話し合います。そこで、新規受け入れの相談が生まれることもあるそうです。

一年を経ての変化とこれから

子どもたち一人ひとりが安心してそのままの自分を出せて、「ただいま〜」と帰って来れる場所を目指して運営してきた「とんだ NikoNikoひろば」。

日常の中にある食事や遊びに加えて、地域イベントへの参加、ハロウィンやクリスマスイベントの実施、ケーキ作りや手話教室など、様々なイベントの機会も設けてきました。

約一年の運営を経て、「子どもがいろんなことを話してくれるようになった」「居場所の仲間感が強まった」など、少しずつ変化が生まれています。

中でも大きいのは食事の変化です。

「ある子どもは、ファストフードやカップ麺の味しか知りませんでした。家で食べている食事が限られたものになっていたからでしょう。でも、ボランティアさんが作る料理を食べるうちに、今では『◯◯さんが作る豚キムチが一番好き』と話すようになりました。自然と暮らしの循環を体感できるモリウミアスのオンラインプログラムも人気で、苦手な魚を食べられるようになった子どももいます」

一方で、今後新たに取り入れたい支援もあるそうです。

「ゲームやスマホ、YouTubeの影響なのかはわかりませんが、子どもから提案される遊びにバラエティがありません。遊び方を身につけてもらえるように、想像力を伸ばしたり引き出したりできる関わり方をしたりプログラムを実施したりしていきたいです」

継続的に子どもを見守れることが強み

日本財団からの支援一年目を終えようとしているタイミングですが、2年後の自立に向けて、岡本さんは、団体としての強みを活かした持続的な支援をしていけるよう模索しています。

「地域密着で運営するメリットは、子どもが成長してもずっと見守っていけることです。子どもの保護者が私と同級生や先輩、後輩ということもありますし、利用している小学生が中・高校生になっても形を変えて関わっていくことができます。学校には卒業があり、行政の支援には切れ目がありますが、私たちはこれからもずっとこのまちにいますから」

全国各地で児童育成支援拠点事業が始まったことで、今後、地域の居場所づくりにゆかりのない会社が参入するケースが増える可能性があります。こうした取り組みに継続的な予算がつくことの意義を感じながらも、プロポーザルで地域密着の団体が選ばれない場合もあり、「正直歯痒さもある」と岡本さんは続けます。

「30年以上高槻で活動しているので、子どもや学生、保護者、シニアなど様々な世代とのネットワークがあります。それは予算の切れ目が縁の切れ目ではない関わりをしてきたからです。小学生の頃、学習支援に通っていた子どもが大学生になりボランティアで来てくれたり、保護者とスタッフが道ですれ違ったら雑談をしたりすることも多々あります。今後もそうしてお互いを見守り合える関係であり続けたいです」

ひとりぼっちのいないまちをつくるーー。団体の理念を実現するために、これからも高槻市を拠点にネットワークを深め、官民連携の新たな居場所モデルを世の中に発信していきます。

取材:北川由依

「子ども第三の居場所」に興味をお持ちの方は、ぜひ子ども第三の居場所プロジェクトページをご覧ください。