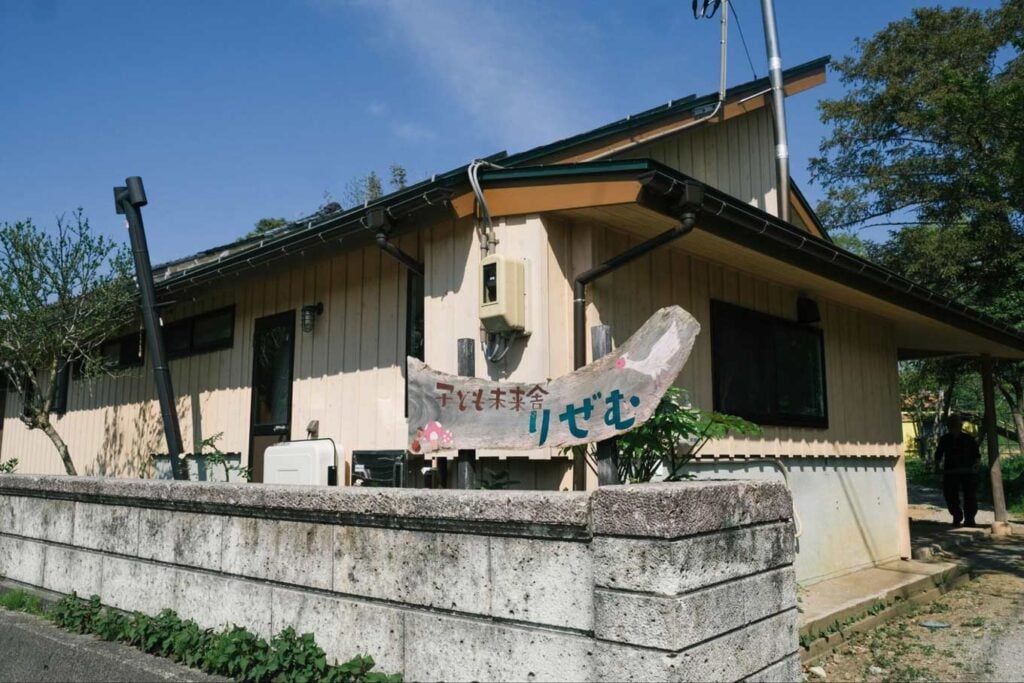

地域で子どもを育てるためにできること。佐渡島「たまりば・子ども未来舎 りぜむ」

人口約4万6,000人が生活する新潟県・佐渡島。「たまりば・子ども未来舎 りぜむ」(以下、りぜむ)は、島内唯一の子ども第三の居場所です。

2023年1月の開所から早3年目を迎えたりぜむ。運営団体の一般社団法人潟上未来会議は、高齢者が多く過疎化が課題となっている潟上地区を賑やかにしたいという想いから子どもの居場所づくりを始めました。

手作りの遊具に溢れた遊び場

りぜむがあるのは、島のほぼ中央に位置する潟上集落。地区内で空き家になっていた故・渡邊利雄さん宅をお借りして、運営されています。

手書きの看板を目印に奥に進んでいくと目に飛び込んでくるのが、りぜむ自慢の遊び場です。

広々とした敷地には木が生い茂り、滑り台やブランコ、ジャングルジム、ボルダリングなどが並んでいます。特筆すべきはそれらが全て手作りであること。りぜむを運営するスタッフやボランティア、ときには地域の工務店などの力を借りて作りました。

子どもたちの一番人気は、高さ約4mの竹のジャングルジム。地元の竹を用いた活動を展開する「佐渡バンブークラブ」の協力を得て、組み上げました。

頂点からぶら下げたロープにはブランコがついており、端から端へと渡ることもできます。ジャングルジムの上の方まで登ったり、竹の上に腰をかけて話をしたり、使い方も様々。自由度の高さも受けて、子どもたちのお気に入りになりました。

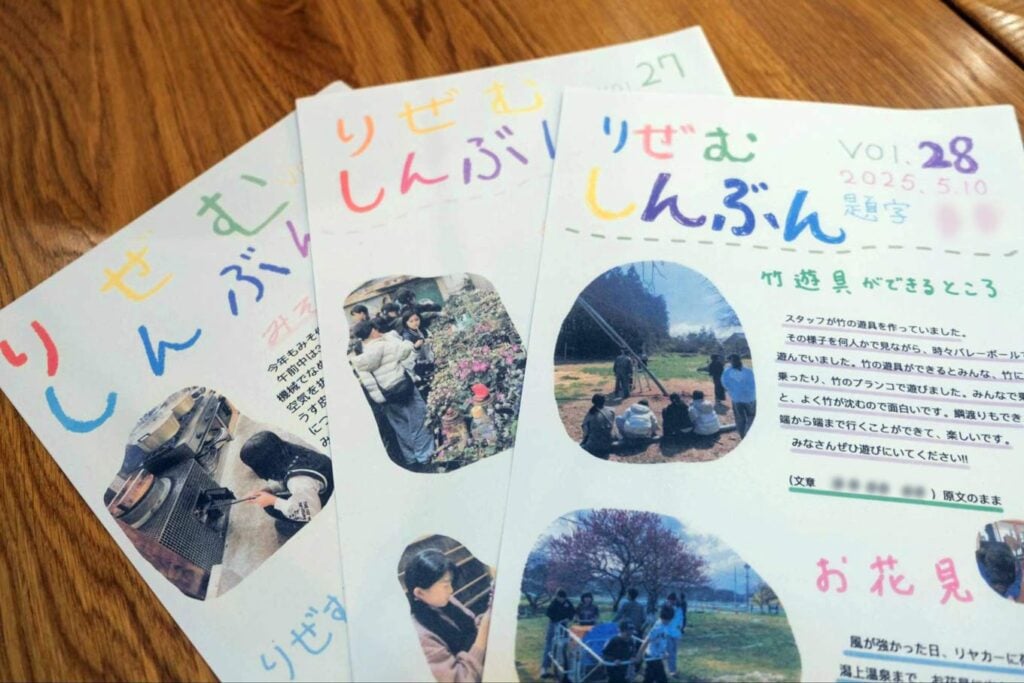

外遊びが大好きな子どもたち。先日はある小学生の希望で、敷地内に竹をうちつけてバレーボールコートを作ったそうです。他にもかくれんぼをしたり、缶蹴りをしたり、丸太に座ってのんびりしたりと様々な過ごし方をしています。

地域にあるものを活かした体験活動

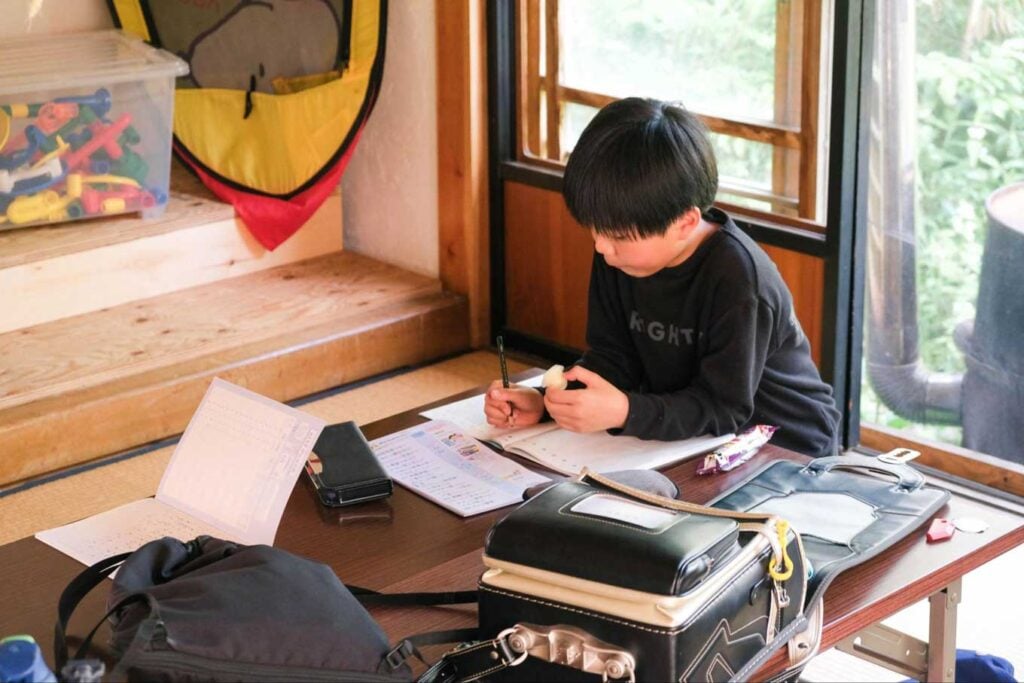

屋内での過ごし方も自由です。運営側でプログラムは決めておらず、子どもたちは思い思いの時間を過ごします。

それは大人も同じ。りぜむでは、畑で野菜を栽培したり、醤油や味噌を作ったりしていますが、それらは子どものための体験プログラムではなく、スタッフがやりたいからやっていることです。興味を持った子どもが様子を伺いに来たり、やってみたいとなればお手伝いをしてもらったりすることも。自由度を高くおくことで、主体性を促す関わりを大切にしています。

とはいえ、大勢の子どもが集う場にはトラブルはつきものです。例えば、ゲーム。やりたがる子どもは多いものの、ゲーム機を持っていない子どももおり、家ではできない友達との関わりや外遊びを思う存分楽しんでほしいというスタッフと保護者の想いもあります。

そんな時は、子ども達と話し合いの時間を設け、一緒にルールを決めていきます。子ども会議を経て、りぜむでは、①ゲームは土曜日のみ②充電が切れたらおしまいというルールに決定。新しいメンバーが増えるなど状況の変化があるたびに見直していますが、子ども同士で相談するプロセスを儲けるようになってからは大きなトラブルもなくなったそうです。

より活発に、クリエイティブに遊びを楽しめるように

2023年の開所から3年目を迎えたりぜむ。子どもたちにりぜむがあることで変わったことを聞いてみるとこんな声が届きました。

「家でテレビを見る時間が減った」

「外で遊ぶことが増えた」

「ゲーム以外の遊びの種類が増えた」

「りぜむがあるから不登校の友達ともたくさん遊べるようになった」

子どもたちの声を聞いていると、りぜむのスタッフが大切にしていることが言葉にせずとも伝わっていることを実感します。

「私たちは羽根木プレーパークさんを参考にしていて、『自分の責任で自由に遊ぶ』をモットーに運営しています。もちろん見守ってはいますが、管理しない分、もしかしたら多少の怪我をする可能性もあるということ。その点を保護者には事前にご説明して了承いただいた上で、利用いただいています」

そう話すのは、代表理事の板垣徹さん。しかし、だからこそ子どもたちの遊びの力はぐんぐんと伸びているのでしょう。

遊び場にある遊具以外でも、石割りをして様々な鉱石に目を輝かせたり、桃太郎のストーリーを劇で演じてみたり。その時々によって遊びのブームが来て、子どもたちはそれぞれに楽しんでいます。

「不登校だった子が、りぜむに通ううちに学校へ行くようになりました。私たちは専門家ではないので、最初はどう対応するのが良いか悩みました。それで保護者とお話をしたら、『自由にさせておいてほしい』と。勉強したくなったらするだろうし、それで構いませんと言ってくれました。その言葉を信じて、私たちは自由に過ごしてもらっているだけなんです」

今でも学校生活に疲れると、りぜむに遊びに来るそう。りぜむは、日常生活の中でほっと一息つける、止まり木のような存在になっています。

島の中で開かれた場であるために

りぜむの利用は子どもたちが中心ですが、イベント時にはシニア世代も足を運び、交流を楽しんでいます。また、りぜむのSNSを見て、外から島を訪れた人が訪問してくれることもあるそうです。

「若い頃に佐渡に住んでいたというおばあさんが、お孫さんと東京から訪れてくれたことがありました。ちょうど筍掘りをする時期だったので、子ども達と一緒に参加してもらったんですよ」

佐渡市には地域おこし協力隊も数名着任しており、移住者も増加傾向にあることから、オープンマインドな気質の人が多いそう。そうした風土も含めて、りぜむの自由さが生まれ、島の人にも外の人も訪れたくなる居場所に育ってきているのかもしれません。

日本財団の助成が終了した4年目以降の運営は、佐渡市と協議中とのこと。どのような運営方法になったとしても、りぜむの軽やかさや風通しの良さ、そして子どもや大人に宿るクリエイティブさが損なわれることなく続いていってほしいと思います。

取材:北川由依

「子ども第三の居場所」に興味をお持ちの方は、ぜひ子ども第三の居場所プロジェクトページをご覧ください。