民間だからできることがある。インフォーマルな支援を自治体と連携して届ける「はばたきっず」

栃木県南東部に位置する市貝町は、栃木・宇都宮市から車で50分ほどのところにある人口約1.1万人のまちです。環境省「重要里地里山500」にも選ばれる豊かな里山が広がるまちに、2022年10月、廃校になった小学校を利活用し、子ども第三の居場所「はばたきっず」が開所しました。日本財団からの3年間の助成金を終え、2025年度からは自治体に移管し運営を継続しています。

運営するNPO法人いちかい子育てネット羽ばたき(以下、羽ばたき)・理事長の永島朋子さんと、市貝町こども未来課の片岡和也さんに連携についてお伺いしました。

まちに足りない支援活動を民間で

羽ばたきの始まりは2008年。子育て中の母親達による子育て支援サークルでした。

「児童館がないため子連れで行ける場所が少なく、預け先も十分ではありませんでした。子育て支援センターはありましたが、おもちゃも置かれておらず、ただスペースがあるだけ。親子が安心して過ごせる場所ではなかったんです。子育て中に孤立し、子どもを抱きながら涙を流すことも。そこで、保健センターをお借りして、週1回、親子の遊び場を始めました」

噂を聞きつけすぐに40家庭が登録。その後、町内の家庭教育支援団体と繋がったこともあり、活動の幅を広げていきます。

「子育て支援により力を入れるため、NPO法人化を検討したタイミングで、町でも学童施設を作る話があがりました」

2013年に法人化し、町から放課後児童クラブの運営を受託。また、現在に続く法人の核となる自然体験活動や地域食堂も順次開始していきます。

「田植え、稲刈り、生き物観察会などを、地域の方に講師になってもらい実施しています。自然を守っている人がいること、野菜をもらったり応援してもらったりして、自分たちが大きくなっていることを知ってほしいなと考えたからです。市貝町が生活するだけの場所ではなく、子どもたちの故郷になってほしいと願い、地域の人と関わることを大切にしてきました」

制度外の子どもの居場所をつくりたい

様々な子育て支援サービスを提供し、親子と関わる中で見えてきたのが、制度を利用できない家庭の存在でした。

「放課後児童クラブは就労証明書を提出できる家庭のみが利用できる制度です。家庭状況を踏まえて預かりたいと考えても、預かれない子どももいました。また、国の制度のためできることが決められているため、私たちがやりたいと考える、手作りおやつの提供や異年齢での遊びなどを実施することができませんでした」

そこで町に相談の上、日本財団の子ども第三の居場所事業のコミュニティモデルに申請。決め手は、利用に制限がないこと、そして羽ばたきがこれまで大切にしてきた体験活動を継続しながら活動をできることでした。

出会いたかった子どもに出会えた

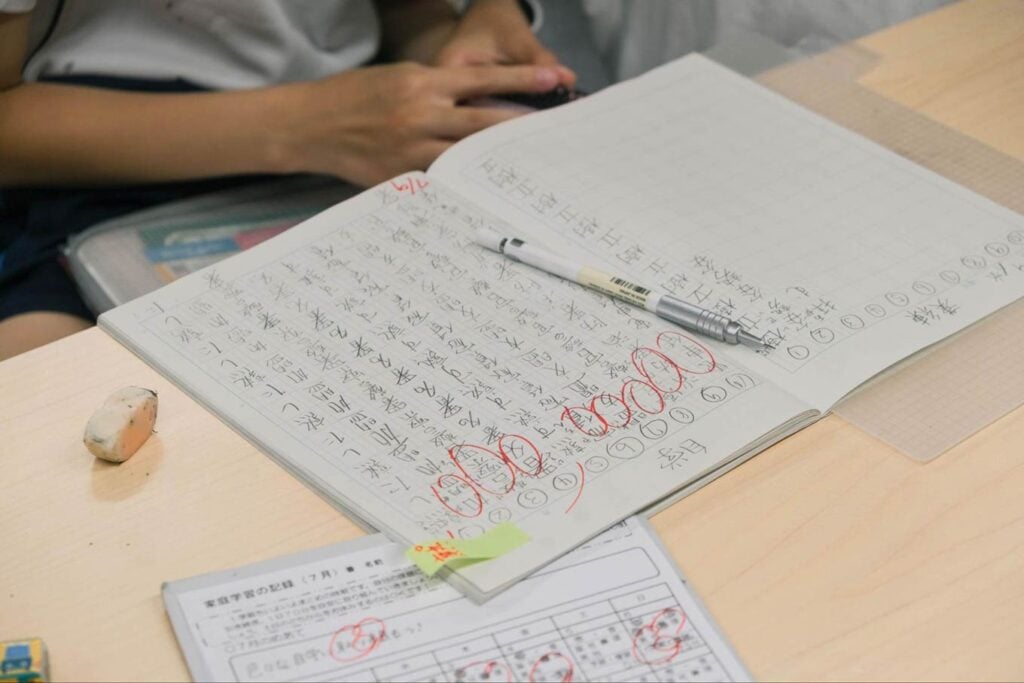

放課後学童クラブの入っている旧小貝中央小学校の一部を改修し、2022年10月、はばたきっずを開所。誰もが集える、地域の居場所を目指して、水曜・木曜・土曜の週3回開催し、子どもたちの放課後や休日が充実するようなサポートをしていきました。

公共機関が発達していない町内の移動に困らないよう、送迎車も購入。町内全域の小学校にお迎えに行き、遠方の子どもも利用できるようにしました。

3年の運営で見えてきたのは、親子が抱える様々な課題です。

「両親が共働きで十分に子どもとの時間をとれないことで、不安を抱えている子どももいましたし、マルトリートメント(不適切な養育)が疑われる子どももいました。また、親が精神的に不安定だったり子どもに依存したりしているケースもあり、保護者支援の必要性も見えてきました。放課後児童クラブなどの制度にのらない子どもも、課題を抱えている子は多いとわかったことが3年間の大きな気づきです」

居場所での子どもの様子を伝え、必要な支援を届けていくため、町と学校、スクールソーシャルワーカーと4カ月に1回、会議を開催。情報共有しながら、それぞれができる関わりを模索しています。

インフォーマルな支援の必要性が伝わり自治体移管

日本財団の助成期間終了後、どのように運営していくか?

羽ばたきは、4年目以降の運営について町に相談を持ちかけました。

「居場所がなくなるということは、今利用している子どもたちの行き場がなくなることになります。不登校だった子どもが学校に通えるようになるなど、3年間での成果をお伝えしながら、協議していきました」

それを聞いて、「町としても居場所の必要性を感じていた」と、市貝町の担当職員・片岡さんは話します。

「障害のある子どもにどう関わればいいかわからない親もいます。また、親に障害があって子育てを十分にできないご家庭もあります。そうした家庭に対して、はばたきっずはご飯を提供し、シャワーを浴びせてから家に返すことができます。行政では手の届かないインフォーマルなかたちで支援ができるところが魅力です」

そうして様々な補助金を検討し、こども家庭庁のこども生活・学習支援事業に申請しました。補助率は国1/2、都道府県1/4、市区町村1/4の割合です。制度事業ですが、型にはまらない居場所づくりと重層的な支援を可能にしています。

前向きに自治体移管が進んで行った市貝町。ポイントは協定書と町のトップの理解でした。

「日本財団の助成金を申請する際に、協定書を締結し、4年目以降の自立運営を応援することとありました。金銭的な話は明記されていませんでしたが、町長が福祉や教育に理解のある人だったこともあり、町としてお金を出すことに対しても比較的スムーズに決まりました」

駄菓子屋のように気軽に来れる居場所も必要

2025年度からは自治体に移管し、小学生から高校生を対象に運営を継続するはばたきっず。また、7月にはアクセスの良い市塙駅前にこども食堂をオープンし、毎週金曜日の夜に食事提供をすることになりました。

「一人でも友達とでも来れる、駄菓子屋のように誰もが訪れやすいスペースが必要だと思います。楽しい経験は心の栄養になりますし、こども食堂でご飯を食べたら体の栄養になります。一人ひとりの困り感に丁寧に寄り添いながら、それぞれの望むペースで無理なく繋がり続けられる環境をつくっていきたいです」

永島さんの話を聞いて、「インフォーマルな支援は町としてもありがたい」と片岡さんは続けます。

「町がアプローチすることで、『うちは行政から支援が必要だと思われているんだ』と考えてしまう方もいて、支援が進まないケースもあります。羽ばたきさんのような民間の支援団体が声をかけるからこそ、誰もが利用しやすい居場所を作れるのだと思います」

羽ばたきは、放課後児童クラブも同じ施設内で運営しているので、間口を広くしながら、一人ひとりに必要なサービスを提供することができるのも強みです。レッテルを貼ることなく、一つの入り口から複数の支援を提供できるのは、インフォーマルな支援ならではでしょう。

「今後はより町や学校との連携を強化し、子どもや家庭の困り感に寄り添っていきたい」と語る永島さん。駅前との2拠点運営になったことで、支援がどのように変化していくのかも注目していきたいと思います。

- ※

「子ども第三の居場所」事業は日本財団の助成金が終了した後も寄付金や企業連携でその活動を支援しています。

取材:北川由依

「子ども第三の居場所」に興味をお持ちの方は、ぜひ子ども第三の居場所プロジェクトページをご覧ください。