コミュニティモデルを自治体が支援し継続。東京・青梅拠点「みらくる」

東京・新宿駅から中央線で西に約50分揺られた先にある小作駅。そこから20分ほど歩いたところに、子ども第三の居場所「みらくる」はあります。

2022年6月、日本財団の子ども第三の居場所事業に採択され「みらくる」を開所。助成期間の3年を終え、4年目を迎えた現在は、自治体からの補助支援事業として運営しています。

開所時に自治体と締結書を交わし、助成期間終了後の支援が約束されている常設ケアモデルと異なり、コミュニティモデルは4年目以降の運営に関しては団体に委ねられています。そのような中、「みらくる」はどのように自治体との連携を進めていったのでしょうか。

運営するNPO法人青梅こども未来(以下、こども未来)のメンバーで、みらくるの立ち上げに関わった栗原さん・鶴岡さん・竹尾さんにお話をお伺いしました。

地域密着の子育て支援NPO

青梅こども未来は2002年から活動する法人。これまで市から子育て支援センターの運営事業、市内の子育て広場を受託するほか、ママ向けの託児付きリラクゼーションサービスの提供、子ども向けイベントの実施など、青梅に密着した子育て支援活動をしてきました。

様々な活動を展開してきましたが、課題となったのが小中高生向けの居場所がないことだったと言います。

「青梅市には児童館がないため、小中高生が気軽に遊びに行ったり過ごしたりする場所がありません。これまで自分たちの活動の中で、彼らが足を運べる場をつくり続けてきました」

本格的に小中高生の居場所づくりに取り組むため、日本財団の助成金に申請。2022年6月からコミュニティモデル型の居場所として運営をスタートし、火曜・木曜・土曜の週3回、開所してきました。

自治体や学校の理解を得るために

自治体等との関わりはいつから持っていたのですか?と聞くと、「開所が決まってすぐから」と3人。これまでの子育て支援経験から、持続的な運営には自治体の協力なしに成り立たないことを知っていたため、まず関係各所へ挨拶にお伺いしたと振り返ります。

「居場所を運営することは、ボランティアで子ども向けイベントをするのとは違います。子どもが安心安全に利用できる場にし、必要な支援を行うためにはスタッフを配置する必要があります」

キーマンになったのは鶴岡さんでした。NPOに関わる以前は、非常勤職員として青梅市子ども家庭支援センターの相談員・子ども家庭支援ワーカーをしており、様々なケースの相談にのっていました。その経験を活かし、どの部署に挨拶に伺い、どのような情報を提供すると良いのかなどを他のメンバーに共有し、地道に足を運んだと言います。

「3人で市役所の子育て応援課、生活福祉課、健康センター、障害者福祉課、教育委員会、教育相談所、社会福祉協議会、学校などを周りました。きちんと事前に電話もして、アポもとりました」

「場所が決まりました」、「開所日が決まりました」など進捗があるたびに訪問。市役所職員からは、「またみらくるの人が来ている」「今日は何だろう?」と言われるくらい足繁く通ったと言います。

関係を深めた「みらくるだより」と「関係者会議」

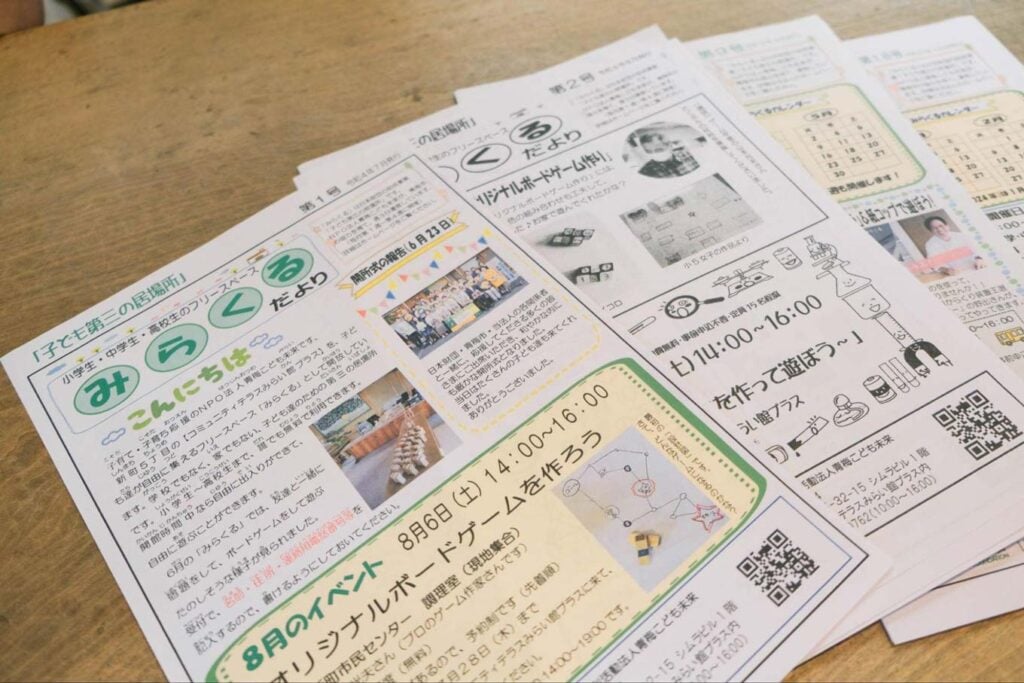

開所後も毎月のように足を運び、市役所の方にみらくるの活動を共有していきました。中でも役にたったのが、毎月発行する「みらくるだより」でした。

「完成するたびに市役所や学校へ行く理由になりました。こんなことをやったんです、来月はこれやります、と会話のきっかけにもなりましたね。2022年7月から毎月欠かさず発行し、2025年7月号で37号になりました」

また、日本財団の研修でステークホルダー向けに関係者会議を開催することの重要性を学んだことから、初年度に1回、2年目以降は年2回、青梅市担当課や地区民生委員、自治会、教育委員会、社会福祉協議会、大家さん、ボランティアなどの関係者に声をかけて「青梅市子ども第三の居場所関係者会議」を実施。事業や実績の報告、次年度の計画の審議の他、大人側のできることをみんなで考えるワークもして、一丸となって子どもを見守り、育てる環境づくりに取り組んできました。

様々なステークホルダーに情報提供するため、会議のたびに参加の皆さまにそれぞれ守秘義務遵守の署名をしていただきました。関係者会議で見聞きしたことはどこにも漏らさないことを互いに約束し、情報交換を進めたと言います。それが自治体や支援団体にとっては大きな安心材料になったようで、「守秘義務があったことで、安心して参加できた」との声も届いています。

コミュニティモデルから自治体の補助支援事業へ

こまめな活動報告や関係者会議などで徐々に信頼関係を築いていったみらくる。運営3年目に入る頃には、市役所の担当職員や小学校の校長先生が、自らみらくるに足を運んでくれるようになったそうです。

また3年目からは財団の助成期間終了後の運営について、市役所と相談。事業継続への支援について、7月には要望書を出し、「東京都子供の居場所創設事業」を活用した新規事業を市役所へ提案しました。

こまめな調整と資料作成などが功を奏して、2025年4月から自治体の補助金事業として、支援を受けることとなり、引き続きみらくるの運営が可能になりました。

「単年度補助事業なので来年度以降はどうなるかわかりません。でも、みらくるは、子ども食堂ともフリースクールとも、学童保育とも違う、唯一無二の居場所です」

みらくるは唯一無二の場所。それはどのようなところでしょうか。

「スティグマがないことですかね。みらくるはコミュニティモデルから始まっていますし、誰でも利用することができます。レッテルを貼られない、貼られる心配もないことで、子どもも保護者も安心できるのだと思います」

そうした環境を作ることができている理由は大きく2つあると、続けます。

「一つ目は登録制ではないこと。登録制だと親の許可をもらって手続きをする必要があり、利用までのハードルがありますが、みらくるは子どもの意思で来ることができます。誰でも利用できる、間口の広さが大切です。二つ目が経験豊富なスタッフがいること。保育士・教員免許保持者・公認心理師・社会福祉士などの資格を持ち、困難な背景を抱える子どもの対応に慣れているので、困難児童の利用があった際も適切な対応ができます」

小中高生にとって欠かせない居場所に

自治体からの補助支援事業になってからは、毎週金曜日に無料で利用できる学習支援「みらくるまなびい」も開設しました。子ども第三の居場所と合わせると週4日開所になり、ますます小中高生にとって欠かすことのできない場所になっていくでしょう。

コミュニティモデル型から自治体の補助支援事業となったみらくる。全国的にもあまりない、財団助成の形態を維持した継続実施を実現できた背景には、市役所や学校等から子ども第三の居場所が認められるために、立ち上げ時から地道に足を運び、コミュニケーションを重ねて、協力を呼びかけていった努力がありました。

関係者の皆さまのご理解とご尽力に感謝しながら、財団としても助成終了後の運営を見守っていきたいと思います。

- ※

「子ども第三の居場所」事業は日本財団の助成金が終了した後も寄付金や企業連携でその活動を支援しています。

取材:北川由依

「子ども第三の居場所」に興味をお持ちの方は、ぜひ子ども第三の居場所プロジェクトページをご覧ください。