「子どもWEEKEND 2025」で語られた、児童育成支援拠点(第三の居場所)の現在地と未来

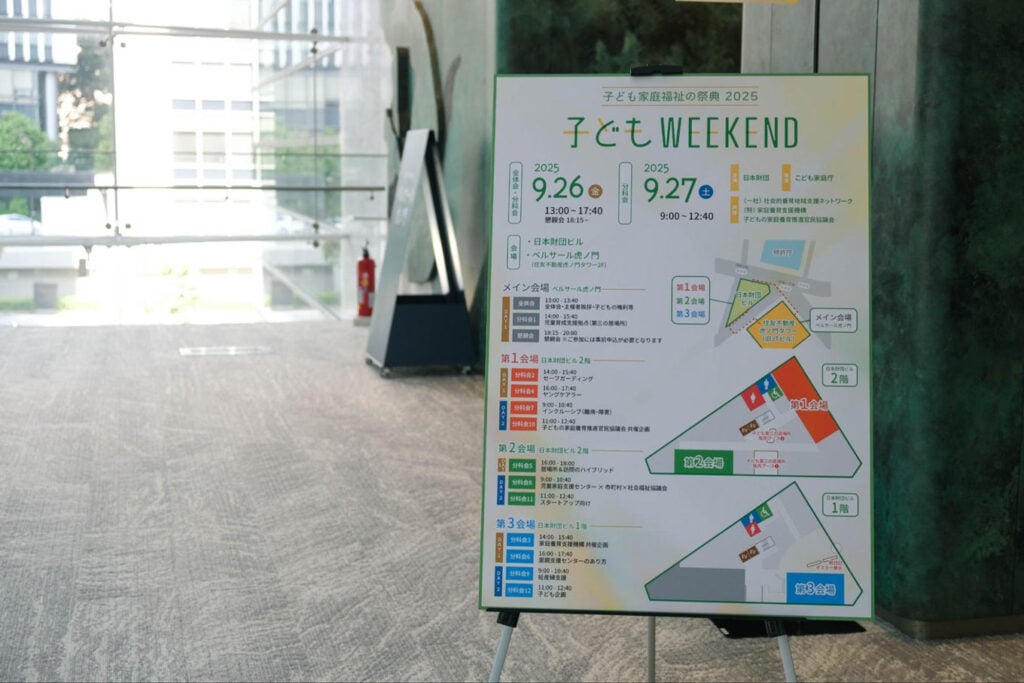

2025年9月26日・27日、日本財団は「子どもWEEKEND 2025」を開催しました。2回目となった今年は、会場を拡大。メイン会場を、日本財団ビルの向いにあるベルサール虎ノ門とし、分科会を日本財団ビルにて実施しました。

日本財団は災害や海洋、国際支援など様々な領域に渡って支援をしていますが、近年、子どもを取り巻く状況が複雑さを増す中で、子ども支援に力を入れて活動してきました。

2016年から子ども第三の居場所を開設し、これまで全国261カ所(2025年9月25日現在)の立ち上げや運営を応援してきました。その間、志を同じくする全国各地の団体や組織との出会いもあり、子ども支援の輪は年々広がりを見せています。

それに呼応するように、2024年から実施する「子どもWEEKEND」に関心を持たれる方も増え、全国各地から子ども支援に関わる団体や個人が集まり、本イベントにはオンライン含め2日間で延べ2,172人が参加しました。

本記事では、こども家庭庁が2024年度から全国ではじめた児童育成支援拠点事業に関して議論がなされた分科会1の模様を中心にご紹介します。

全体会「子どもの権利と日本財団の子ども支援」

全体会では、主催者挨拶の後、日本財団公益事業部・子ども事業本部長の高橋 恵里子が、日本財団の子ども支援について紹介しました。

「学校がしんどい」「放課後の時間を一人で過ごしている」「勉強がわからない」など、子どもたちは様々な課題を抱えています。そうした現状に対して、日本財団では子ども第三の居場所事業を展開してきました。

高橋からは「子どもの権利と日本財団の子ども支援」をテーマに、2023年に施行されたこども基本法やこども家庭庁の設立、また、2024年から始まった児童育成支援拠点事業に至るまでの国の制度や事業の変化をご紹介しました。

こうした経緯を踏まえ、「民間の担い手の質の向上と量の拡大、そして行政と民間の連携の強化が求められている」と高橋。そうした動きのヒントとなる様々な事例を学ぼうと、参加者は分科会会場へと分かれていきました。

児童育成支援拠点事業の可能性

分科会1は「児童育成支援拠点事業の可能性と挑戦ー地域から拓く、子どもの未来」をテーマに、行われました。

【登壇者】

安里 賀奈子(こども家庭庁成育局成育環境課長)

酒井 美里(特定非営利活動法人ふれあい福祉の会山びこへるぷ・子育て支援事業部 統括マネージャー)

平谷 祐宏(尾道市長)

李 炯植(認定特定非営利活動法人Learning for All・代表理事/一般社団法人社会的養育地域支援ネットワーク・共同代表)

山下 大輔(日本財団公益事業部子ども支援チーム・チームリーダー)

こども家庭庁の安里さんからは、児童育成支援拠点事業の概要と普及状況についての紹介がありました。令和7年度は前年度と比較して1.8倍の利用を見込んでおり、実施市町村数は73から131、総拠点数は104から188へと増える予定です。しかし、「想定よりもまだまだ使われていないため、やりたい団体はぜひ自治体にかけあってほしい」と続けました。

酒井さんからは、山びこへるぷが運営する2つの居場所の紹介がありました。2019年に常設ケアモデルとして開所した拠点は現在、児童育成支援拠点事業として2年目を迎えています。また、2022年に開所した拠点は、日本財団の助成期間を終えて、今年度から自主事業になりました。

尾道市長の平谷さんからは、これまでの居場所の運営についての紹介がありました。全国で2番目に開所した尾道市は現在、常設ケアモデル2カ所、学習支援モデル1カ所を運営しています。2017年から運営し、未来に希望が持てる子どもが増えてきたこと、保護者の就労支援にも繋がった事例を紹介しました。

日本財団の山下からは、子ども第三の居場所のモデルの変遷をご紹介。フルサポートする「常設ケアモデル」から始まり、「学習・生活支援モデル」「コミュニティモデル」と裾野を広げ、2025年からは新たな助成は「包括ケアモデル」のみに絞っていることをお伝えしました。

トークセッションで語られた、児童育成支援拠点事業の意義

トークセッションでは、「児童育成支援拠点事業の成果と意義」そして「今後の取り組みと課題」について議論がなされました。

日本財団の助成金から児童育成支援拠点事業に移行を検討する際、「自治体の理解を得られず、同事業での継続が難しい」という団体の声もあります。しかし、尾道市長の平谷さんは「子ども第三の居場所は、子どもたちが夢や希望を持てる社会をつくるための取り組み。絶対に必要」とコメント。山びこへるぷの酒井さんも交えて、「生活習慣が改善された」「学校へ通えるようになった」など様々な子どもの良い変化を紹介しながら、民間から広がった子ども支援の取り組みを継続していくことの意義を語りました。

また、今後の課題や要望としては児童育成支援拠点事業として居場所を運営する際の事務手続きの負担の軽減や、子どもの状況に応じて手厚い支援を行うための補助単価の見直しなどが上げられました。

こども家庭庁の安里さんは「始まったばかりの事業なので、様々な課題や声がありますが、真摯に受け止め対応していきたい」と語りました。

子どもサイドイベントには徳島と奄美から出店

鹿児島県奄美市から出店した「くっかるこどものおうち」は、手作りの虫除けスプレーを、徳島県徳島市から出店した「クレエール」は農業体験で作ったお米の玄米茶や、手づくりクッキー、藍染製品などを販売しました。どちらのお店も休憩時間になると大勢の人で賑わいました。商品の紹介やお金のやり取りなど、緊張しながらも元気いっぱいの笑顔で、おもてなしをして、会場にはあたたかな空気が流れていました。

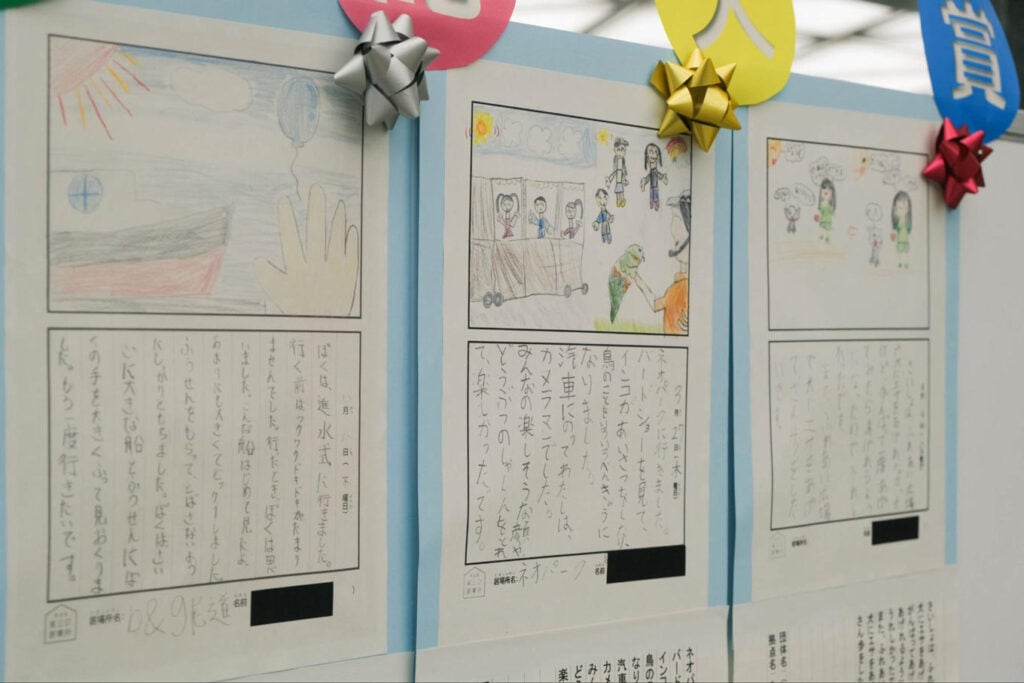

また、日本財団1階のロビーでは、子ども第三の居場所を利用する子どもたちによる「体験活動絵日記」の展示も行われました。たくさん届いた絵日記の中から上位3作品を含めた15作品が掲示され、多くの参加者が足を止めて鑑賞しました。

「子ども」をキーワードに、全国各地で活動する方々が集まった2日間。多くの出会いと学びのある時間になったのではないでしょうか。会場そしてオンラインでご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

取材:北川由依

「子ども第三の居場所」に興味をお持ちの方は、ぜひ子ども第三の居場所プロジェクトページをご覧ください。