障害のある一人の子どもの願いから始まった。愛知・蒲郡「ロッケンハウス」

JR三河三谷駅から5分ほど南に向かって歩いていくと、大きな窓のある建物が見えてきます。近づくと子どもたちが、窓辺で本を読んだり、おやつを食べたりして楽しそうに過ごす姿が伺えました。

ここは「ロッケンハウス」。社会福祉法人楽笑が運営する子ども第三の居場所です。

2024年1月に開所したロッケンハウスは、今年度で日本財団の助成を終えて、2026年度から、こども家庭庁の児童育成支援拠点事業と地域こどもの生活支援強化事業※の2つを併用する形で運営を継続予定です。ハイブリッド型での運営は全国初となる見込みです。

これまでの歩みと今後の展望を理事長の小田泰久さんに聞きました。

障害のある子どもの一言から始まった支援

楽笑は、「その人が願う地域の暮らしを永続的なものにする。」を理念に掲げる、愛知・蒲郡市の社会福祉法人。創業以来、障害者福祉に重点を置き、就労継続支援B型・生活介護・短期入所・相談支援などを展開してきました。

そんな楽笑が子ども支援を始めるきっかけとなったのは、2015年、放課後等デイサービスを利用する子どもの「同じ小学校の友達と遊びたい」という言葉だったと言います。

「インクルーシブという言葉が使われ始め、地域共生社会の実現に向けて、国も機運を高めていた時期でした。放課後児童クラブ(学童保育)に相談しましたが、安全面から受け入れが困難とのこと。そこで、自分たちで子どものための拠点を作れないかと考えるようになりました」(小田さん)

老人クラブや包括支援センター、社会福祉協議会などと連携して作ったのが、地域の方々が集う共生型拠点。子どもだけではなく高齢者の居場所ニーズも高いことを知り、みんなが集える場所を介護予防・日常生活支援総合事業の通所サービスB型として、週3日営業しました。

大勢が足を運び、場の必要性を感じた一方で、様々な人が来るため、スタッフが要介護の支援に付きっきりになり子どもと遊ぶ時間を十分に取れないなど、ごちゃ混ぜであることの難しさも痛感したそうです。

そこで、子どもが中心に集う拠点を作ろうと、2018年、社会福祉協議会や青年会議所、行政、民生児童委員など各所と連携し、楽笑は子ども食堂の運営を開始。貧困と相対的貧困の違いを専門家に学びながら、子どもの居場所が必要であることを地域の共通認識として醸成していました。

「放課後等デイサービスの子どもも混ざりながら毎回70名ほどが集まり、子ども食堂は大成功でした。でも、スタッフが『しんどい』と言うんです。聞くと、ご飯を無料で食べられる場所、子どもを預かってくれる場所だと受け取った保護者が送迎だけして子どもを置いていくケースが多かったと。私たちが目指した、地域で子どもを支える居場所とは程遠い現状がありました」(小田さん)

地域にはどんな居場所が必要?

子ども食堂の運営を終了し、子どもにとってどんな場所が必要かを改めて調査することにした楽笑。小学校の出前授業で、「どんな居場所がほしい?」とアンケートをとり、子どもにとって必要な居場所の姿を明らかにしていきました。

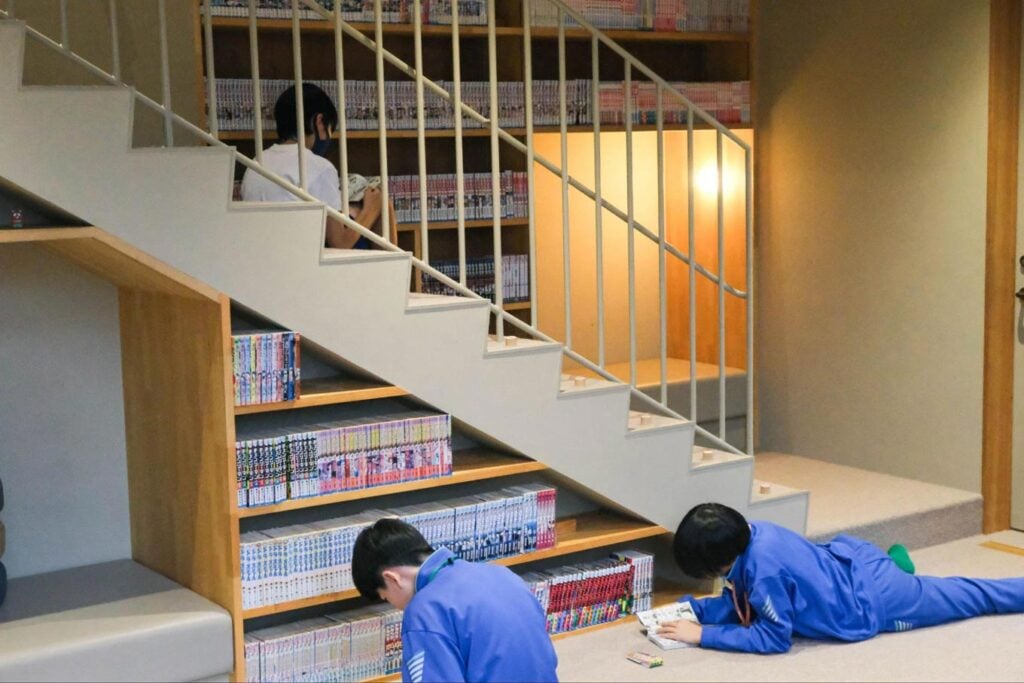

「最も多かったのが『子どもが利用できる漫画喫茶がほしい』との声でした。その後、子ども第三の居場所事業を知り、採択されたことで、ロッケンハウスを建設しました。建物自体も、開いた本をイメージして設計し、中には地域のみなさんから寄付してもらった漫画や本を置き、子ども図書館を作りました」(小田さん)

共生型拠点や子ども食堂の運営経験を踏まえて、ロッケンハウスでは利用時に定めている大切な約束事があります。それが「保護者の協力」です。

「ロッケンハウスは、放課後児童クラブのような子どもの預かり場所ではなく、学校・家庭に続く、放課後の生活を地域で支える場です。利用登録時には、楽笑の理念をご説明した上で、保護者の方には活動のご協力やご参加をお願いしています」(小田さん)

ポイントは「無理のない範囲の当事者意識」を持ってもらうこと。大掃除やイベントのスタッフなど実務を伴うものもあれば、SNSへのシェアや情報提供なども協力の形の一つです。それぞれの家庭の事情に合わせて柔軟に協力しやすい体制を整えることで、ロッケンハウスは親同士が自然に助け合う、共助のコミュニティに育ってきています。

週3回開所し、小学生80名以上が登録

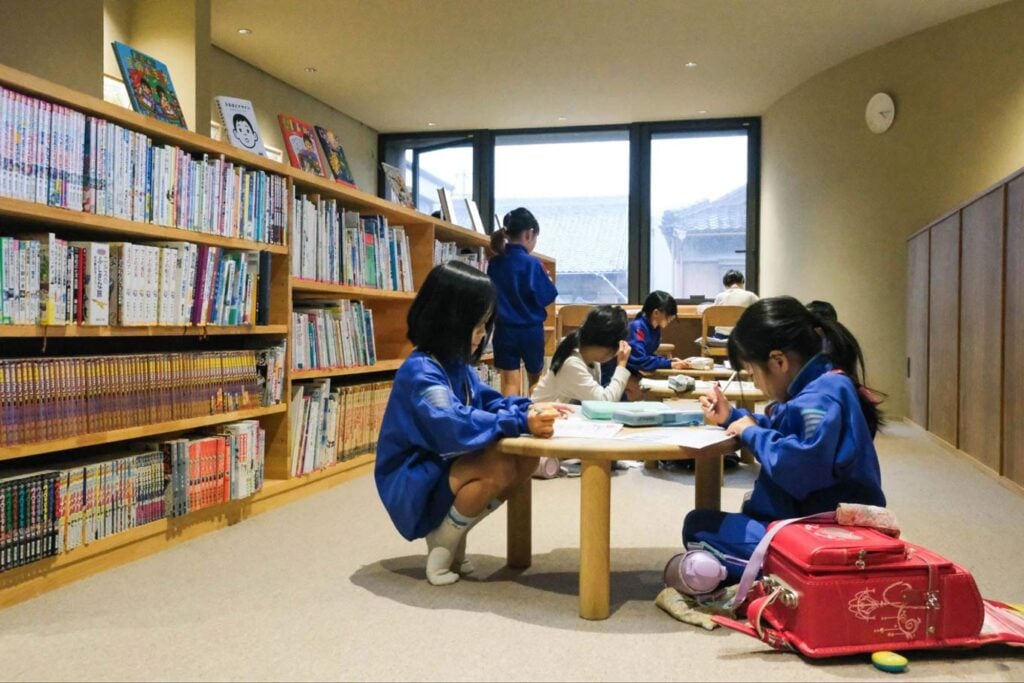

現在の登録者数は小学1年生から6年生まで81名。蒲郡市にある小学校13校のうち6校の子供たちが利用しています。水・木・金曜の週3回開いていて、小学生の平日利用は基本無料(年間利用料2,000円)です。

学校から帰ってくると、宿題を終わらせて、おやつタイム。取材チームが訪れた日は子どもたち一人ひとりがバナナカップケーキを作り、美味しそうに頬張っていました。

その後は、本や漫画を読んだり、友達と遊んだりして過ごし、みんなで作った夜ご飯を食べ、遅くとも19時には帰宅します。

障害のある子どもの「同じ小学校の友達と遊びたい」という言葉から始まった楽笑の子ども支援。今は月数回、放課後等デイサービスを利用する子どもがロッケンハウスの遊びにくる形で、ともに過ごす時間をつくっています。

今後は月曜から水曜は、児童育成支援拠点事業、木曜から金曜は、地域こどもの生活支援強化事業ハイブリット型の運営体制に変え、曜日ごとに利用できる子どもの対象を定める予定です。

「学校の授業で、『まちの素敵な人は誰?』と聞かれて、スタッフの名前を挙げる子どもがいたり、まち探検の授業でロッケンハウスを訪れてくれたりと、地域の関わりが増えています」と嬉しそうに話す小田さん。

利用する小学生からは「ぼくのまちのスマイルステーション」とも言われています。

子どもと大人の笑顔が集まる場所で、全国初と言われる、国の制度を利用したハイブリット型の運営がどのように行われていくのか引き続き注目していきたいです。

取材:北川由依

- ※

児童育成支援拠点事業、地域こどもの生活支援強化事業:どちらも国が推進する子どもの生活支援を目的とした事業で、子どもの居場所づくりを軸に、食事支援や体験活動の提供、子どもの見守りを行う。事業の実施に必要な経費は国、県、基礎自治体から補助金が支出される。

「子ども第三の居場所」に興味をお持ちの方は、ぜひ子ども第三の居場所プロジェクトページをご覧ください。