世界初※1「移動型」陸上支援センターが完成【日本財団 無人運航船プロジェクト MEGURI2040】

災害時も遠隔で船舶航行支援が可能、普及にむけてコンパクト化も実現

日本財団は、2020年2月より無人運航船プロジェクト「MEGURI2040」を推進しています。2025年2月5日(水)に、これまで開発を進めてきた陸上から複数船舶を遠隔で航行支援する「移動型」の陸上支援センターが完成しました。

カーゴトレーラー型の本陸上支援センターは、けん引することでどこにでも移動が可能、災害等の緊急時にも安全な場所に移動させ、複数船舶の遠隔航行支援を継続することができます。また、将来的な普及を見据えて、全長7mの空間に、船舶の遠隔航行支援に必要なシステムをコンパクトにまとめています。

2025年夏頃から開始予定の社会実装に向けた実証実験では、移動型陸上支援センターを用いて複数船舶の遠隔航行支援を行います。日本財団は、「MEGURI2040」参画企業53社の英知が結集した陸上支援センターの実装、普及を目指すことで、2040年に国内を走る船の50%を無人運航船化する目標の達成に向けて事業を加速していきます。

- ※

1 日本財団調べ(2025年1月時点)。「移動型」の陸上支援センターの開発が世界初

船舶の事故の減少、海運の人手不足の解消など、様々な課題の解決につながるものとして期待されている無人運航船は、ICTやAI、画像解析技術をはじめ、日本が世界に対して高い技術を生かすことができる「未来の産業」として、研究・開発が進められています。特に、昨今の「物流2024年問題」への対応策として船舶輸送に対する期待が高まっている中、サプライチェーンにおける人材不足(船員不足)の解消に資する技術としても注目が集まっています。

日本財団は今後も、国内物流の40%を占める※2内航海運業界の船員の不足や高齢化、船舶の事故といった課題を解決し、安定的な物流の維持を実現するべく、国内における無人運航船の技術開発・実装と更なる社会的理解を醸成する取り組みを進めていきます。

無人運航船プロジェクトMEGURI2040の現在地

「MEGURI2040」は、第1ステージにおいて、2022年1月から3月にかけて、6隻の船舶の無人運航実証を成功させています。2022年1月から3月の船舶交通量が多い海域(輻輳(ふくそう)海域)である東京湾での実証や、長距離・長時間(12時間以上)の無人運航実証を実施しました。

現在は、第1ステージの知見を活用し、瀬戸内海を結ぶ離島航路船や生乳・農畜産物を運ぶRoRo船の商業運航時における実用化を目指しています。2025年度から開始する4隻の船舶、2ヵ所の陸上支援センターでの無人運航実証を経て、2040年には50%の船舶を無人運航化することで、船員不足の解消や、船舶の安全性の向上を目指しています。

2025年2月現在は、4隻の無人運航船と2ヵ所の陸上支援センター共に、実証運航に向けた最終段階に来ており、無人運航船の社会実装に向けて着実に進捗しています。

無人運航システムにおける陸上支援センターの役割

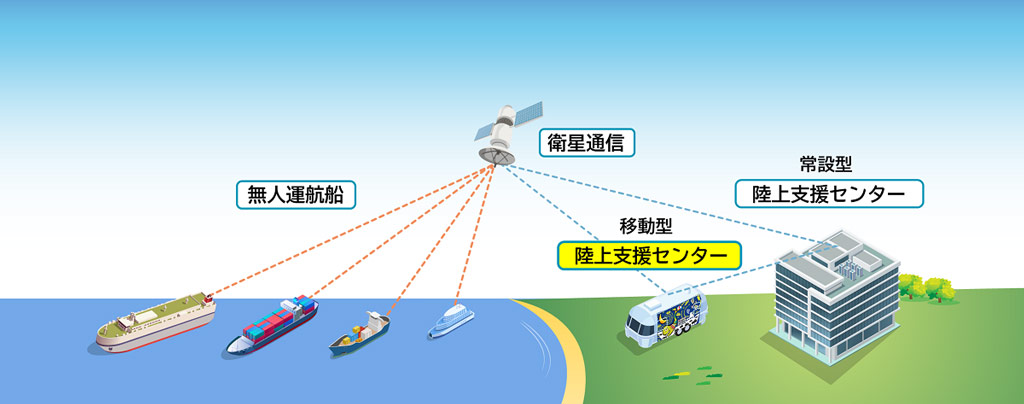

無人運航システムは、①自律機能を担う「船舶」、②陸上から船舶を航行支援する「陸上支援」、③通信回線と情報管理制御等を担う「通信(衛星通信)」で構成されています。MEGURI2040の第2ステージでは、2024年7月に完成した常設型の陸上支援センター(兵庫県西宮市)と、今回完成した移動型のセンターの2ヵ所で、複数の船舶の遠隔航行支援を行います。

「移動型」陸上支援センターの機能・開発のポイント

第1ステージでは、往復距離790kmで、無人航行システムの稼働率は往路97.4%、復路99.7%と高い数値を達成しましたが、その中で出た課題に、1隻ではなく複数船舶の遠隔支援の必要性や、数カ月に及ぶ航海の遠隔支援を実現する効率的なオペレーション、常設型の陸上支援センターが災害等に被災した際の対応等が挙げられました。加えて、無人運航船を広く普及させる観点から、常設型のようなフルラインナップの整備だけではなく、よりコンパクトな形での陸上支援の在り方が必要とされました。

これら結果を踏まえ、今回完成した移動型陸上支援センターでは、けん引できるカーゴトレーラー型とすることで、災害等の緊急事態でも安全な場所に移動することで継続支援が可能な仕組みとしています。また、全長7mの空間に遠隔支援に必要な機能をコンパクトに配置する設計は、今後の普及を後押しすることが期待されます。2025年夏頃から開始予定の社会実装に向けた実証実験では、4隻の船舶を遠隔で航行支援することを予定しています。

関連リンク

お問い合わせ

広報に関するお問い合わせ

日本財団 経営企画広報部 広報チーム

- メールアドレス:pr@ps.nippon-foundation.or.jp

事業に関するお問い合わせ

日本財団 無人運航船プロジェクトMEGURI2040事務局

- メールアドレス:MEGURI2040@ps.nippon-foundation.or.jp