ホームホスピスにおける入居者へのケアの効果に関する調査結果全国ホームホスピス協会に加盟し、主に高齢者への総合的な支援を行う「ホームホスピス」に関する調査

ホームホスピスは、ケアを必要とする人々が少人数でともに暮らす民家にホスピスケアのチームが入ってサポートする仕組みです。全国ホームホスピス協会に加盟している法人が全国各地で運営しています。日本財団は1990年代よりホスピスケアの推進に向けた取り組みに着手しており、地域での暮らしの延長として在宅ホスピスに着目し、その実践の場であるホームホスピスをモデルとして全国への普及を推進しています。

今回、現在ホームホスピスに入居されている、または入居していたご家族・遺族さま、全国で活躍するスタッフに対して、実際に行っている、または行ったケアの効果に関する調査を実施しました。

主な内容:入居前と入居後の変化

・本人らしい生活の実現度の向上:

ホームホスピス入居前の本人らしい生活の実現度23.4%

→入居後の本人らしい生活の実現度76.1%

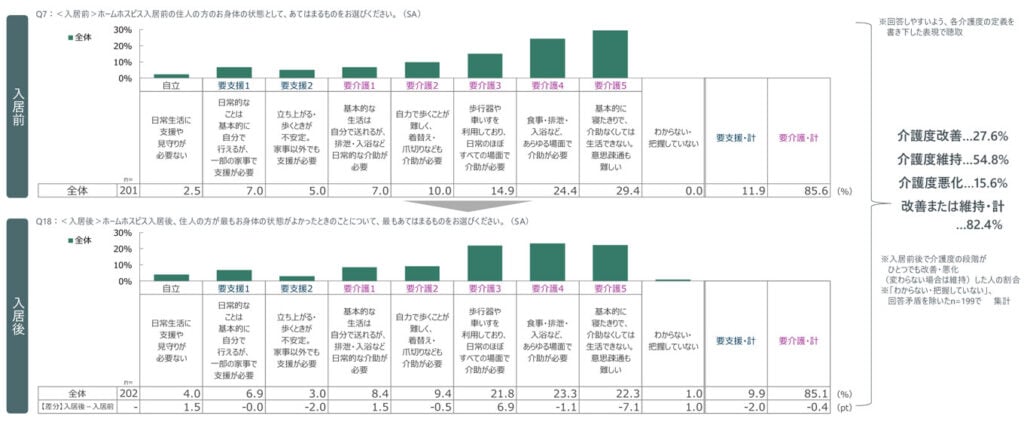

・身体的な状態の改善:

入居前後で介護度が改善した入居者27.6%

入居前後で介護度を維持した入居者54.8%

→身体的な状態を維持または改善した入居者 合計82.4%

・入居前に悪化が懸念されていた症状の維持:

入居前に食欲・口腔機能の低下を懸念していたが、入居後に症状の改善、維持、進行の遅延を実感した入居者85.4%

その結果、ホームホスピス入居前の本人らしい生活の実現度が23.4%だったのに対し、入居後は76.1%へと上昇がみられました。ホームホスピスにおける自分らしい暮らしと、提供される質の高い個別ケアによって、入居者の満足度・本人らしい生活の実現度が向上したことがわかりました。加えて、入居前後で27.6%の入居者の介護度が改善したほか、54.8%が同じ介護度を維持し、あわせて82.4%の入居者が身体的な状態を維持または改善できたことがわかりました。

Q ホームホスピス入居後、住人の方が最もお身体の状態がよかったときのことについて、最もあてはまるものをお選びください

介護度が改善した入居者は「27.6%」、維持した入居者は「54.8%」

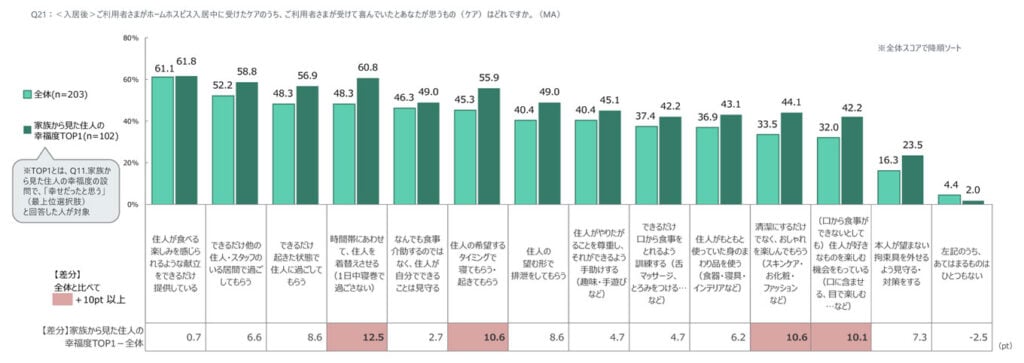

Q ご利用者さまがホームホスピス入居中に受けたケアのうち、ご利用者さまが受けて喜んでいたとあなたが思うもの(ケア)はどれですか?

入居者が喜んでいたと思うケアは、「食べる楽しみを感じられる献立を提供」が約6割で最多。

幸せだったと思う層は、「着替えさせる」「住人が希望するタイミングでの寝起き」のように、寝たきりにしないことや、「おしゃれを楽しむ」といった衣食住+αのケアが喜ばれたと思うと回答。

調査結果の詳細は、こちらの調査報告書をご覧ください。

一般社団法人全国ホームホスピス協会からのコメント

一般社団法人全国ホームホスピス協会 理事長 市原美穂

ホームホスピスのケアは、小規模の単位のまとまりで暮らしを守っています。

一人一人の個別ケアが実践され、暮らしの続きの中で生きる力を取り戻していかれるのを実感してきました。その効果を検証しエビデンスを探る試みがこの調査であり、現場のホームホスピスに不足しているアプローチでした。自分たちで実施するとどうしてもお手盛りになってしまいがちですが、客観的にそれも一人一人の心情を言葉で拾っていくという極めてアナログ手法で調査されたことに感動しました。

ご家族・ご遺族への調査で、多くの方が入居された方の心身の状態が維持・改善されたことを実感されていること、また、現場スタッフのホームホスピス勤務における満足度調査で、多くの方々が仕事にやりがいを感じている、勤務することに誇りに思っているという結果に、勇気と自信をもらいました。この調査結果をこれからのホームホスピスのケアに反映させ、全国にホームホスピスが広がっていく足掛かりにさせていただきたいと考えます。

調査概要

調査背景

近年、在宅医療やホスピスケアの発展、自己決定権の尊重といった社会的な意識の高まりに伴い、自宅で最期を迎えたいと望む人々が増えています。しかし、家族の介護負担の大きさ等の理由から、自宅での看取りが難しいケースも多く存在します。

そこで日本財団では、2012年より、先駆的なモデルとしてシェアハウス型の施設であるホームホスピスの支援を開始しました。ホームホスピスでは、本人の意思に基づいたケアが行われ、自宅のような心地よい環境で過ごすことができます。その結果、介護度が改善したり、入居前より体調が回復したりするなど、劇的な回復を見せるケースも報告されています。しかし、このように現場レベルでは、ホームホスピスのケアが有効であると実感されてきた一方で、その有用性を定量的に示す根拠は十分ではありませんでした。

そこで、ケアの質や満足度、身体的・精神的な健康状態、介護度等の変化の観点から分析を行い、ホームホスピスのケアが利用者に与える効果を明らかにすることを目的とし、「ホームホスピスにおける入居者へのケアの効果に関する調査」を実施しました。

| 調査対象 |

|

|---|---|

| サンプル数とサンプル対象者 |

|

| 実施期間 | 2025年3月15日(土)~4月24日(木) |

| 調査手法 | Webアンケートおよび郵送調査による紙面アンケート |

調査結果の引用について

調査結果の引用・転載時には「日本財団『ホームホスピスにおける入居者へのケアの効果に関する調査報告書』調べ」と明記してください。

ウェブサイト上での転載・引用をされる場合は、クレジットに日本財団公式ウェブサイト(http://www.nippon-foundation.or.jp/)へのリンクをお願いいたします。

関連リンク

お問い合わせ

日本財団 公益事業部 国内事業審査チーム

- メールアドレス:zaitakuhospice@ps.nippon-foundation.or.jp