未来のために何ができる?が見つかるメディア

命をつなぐ支援が求められるフェーズ。災害発生直後の被災地が抱える課題とは?

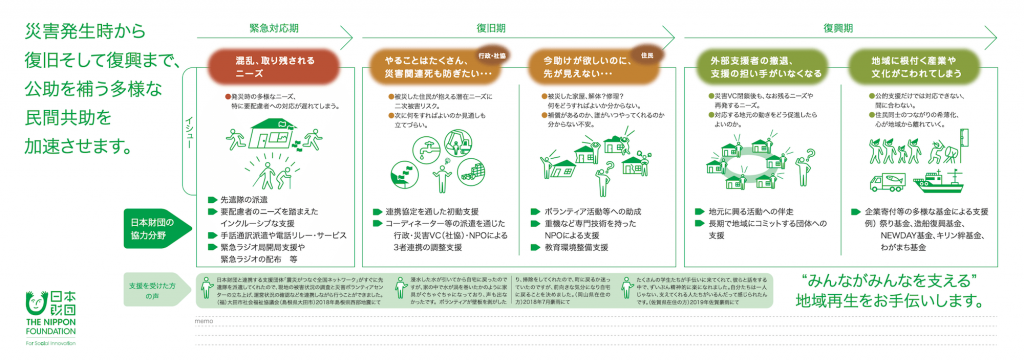

- 災害支援には「緊急対応期」「復旧期」「復興期」の3つのフェーズがある。それぞれ支援課題やニーズが異なる

- 1日でも早くインフラを整え、人が生きていける環境を整えることが復興につながる

- 必ず誰にでもできる支援がある。そのためには現場で導く人材・役割が重要となる

取材:日本財団ジャーナル編集部

2024年1月1日16時10分、能登半島を中心とする最大震度7を記録した大地震が発生しました。「令和6年能登半島地震」と呼ばれるこの地震は、元日というタイミングもあり初動対応が遅れ、甚大な被害をもたらしました。

日本財団では災害発生時における支援について「緊急対応期」「復旧期」「復興期」の3つのフェーズを意識して取り組んでいます。

●緊急対応期

発災時から始まる「命をつなぐ支援」が求められるフェーズ。捜索や救助、避難所の開設・運営などが必要になりますが、当初は外部からの支援が届きづらいことから被災者自身が活動の主体になります。

取りこぼされがちなのが高齢者や障害者、外国人といった「要配慮者」の支援。当事者が情報を得づらい、多様な心配りが必要になるといったことから対応が遅れがちになるという課題があります。

●復旧期

発災直後の混乱が収まり始め、被災者が抱える潜在ニーズの掘り起こしや、長引く避難生活による健康面への影響など二次被害を防ぐための支援が求められます。

また復旧には被災家屋の解体・撤去が必要となりますが、資金面や作業従事者不足などの課題も。この作業が進まないことには土地の確保や住宅の新設も難しいため、先の見通しが立てづらく、被災地に不安が生じやすいフェーズともいえます。

●復興期

被災地に日常性が戻り、被災者の生活再建、地域経済の再生に向けた長い活動が本格化するフェーズ。一方で、 ボランティアや支援団体など外部からの支援の担い手が徐々に撤退していくという問題も。

被災した人々が自力で生活を送っていくためのサポートや、コミュニティの再生、地元に根付いた文化、産業を復興させるための、被災地の将来を見据えた長期的な支援が必要になります。

能登半島地震では発災直後にどのような問題が起きたのか、日本財団・災害対策事業部の担当者は次のように話します。

「発災直後、国から県に対し、被災者に栄養価のある食事を提供するよう要請がありました。でも対応が遅れ、民間の支援団体が炊き出しをしない限りは、被災者に温かい食事が提供されないという状況が長く続きました。また被災家屋の解体が進んでいないという問題も……。地元の工事関係者も被災しています。そもそもこれだけの災害規模に対応できる土木関係者が地方にいるはずもなく、国の直轄事業にすべきレベルです。病院では看護師の退職が相次ぐなど、地元でケアする人たちも疲弊し、復興するまでに長い時間を要する恐れもあります」

復興に向けて課題が山積みの能登半島地震。しかし、現場ではさまざまな立場で支援に尽力する人たちがいます。彼らの思いを無駄にしないためにも、まずは私たちが被災地の現実を知ることが必要です。

避難の足や支援の手を妨げた道路の寸断

能登半島の被害状況について把握するため、私たち取材陣が訪れたのは輪島市。能登半島の北西部に位置し、このたびの震災で最大震度7が観測された地域でもあります。

道路には至るところに亀裂が走り、見渡す限り、倒壊した家屋が連なります。住宅街を進んでいくと、ひどく損壊した家屋の上で、小型重機を操る男性がいました。

災害救援NGOヒューマンシールド神戸(外部リンク)の代表を務める、吉村誠司(よしむら・せいじ)さんです。吉村さんは能登半島地震の発災直後の1月2日に現地入りし、以降、片時も休むことなく支援活動に勤しんでいます。

吉村さんのもとには、被災者の人たちからさまざまな依頼が寄せられます。この日の依頼は、「亡くなった子どもの形見を見つけ出してほしい」。子どもを失った親御さんが見守る中、吉村さんは折れた柱や崩れた壁を小型重機で持ち上げ、時には慎重に手作業をしながら捜し物を続けます。

吉村さんは今回の震災について、こう振り返ります。

「熊本地震では震度7の地震が立て続けに起こりましたが、能登半島はそれ以上のエネルギー量だった印象があります。こんなにコテンパンにやられてしまって……。海岸も隆起し、いま港が使えない状況なんですよ。発災直後なんて、能登半島に続く道路が寸断されてしまっていたから、消防レスキュー隊の大型車両などは現地に入れませんでした」

能登半島地震の大きな特徴の1つは、土砂崩れや地盤変状などにより主要な道路が寸断されてしまったこと。これにより避難の足も支援の手も止まってしまい、被害拡大へとつながりました。

「それでも私がいち早く現地入りできたのは、被災した現地の人たちが協力してくれたから。車がパンクしてしまい道路で立ち往生していた人たちが、私が乗る緊急車両を誘導してくれたんですよ。『何か自分たちでもできることを』と、私みたいな支援者の誘導に尽力してくれたことを、心から感謝しています」

やっとの思いで現地入りした吉村さんは、小型重機をはじめ、ジャッキやチェーンソー、エンジンカッターなどを駆使し、行方不明者の救助に当たりましたが、救えない命もあったといいます。

「家屋の隙間から足だけが見えていて、引っ張り出そうとしてもびくともしない。だからジャッキを使って家屋を持ち上げ、引っ張り出したんですけど、すでに亡くなっていました……。発災直後の支援現場ではそのようなケースも珍しくありません」

輪島市が復興するためには、被災した建物などのがれきを片付けなければいけません。しかし、全てのものを無作為に撤去すればいいというわけではなく、家屋の中には住人が残しておきたいもの、大切に保管しておきたいものが眠っています。

被災者一人一人の声に耳を傾け、できる限りの支援を尽くす

吉村さんはそんな被災した人たちの思いに応えるため、町の中を歩き回り、見かけた人の声に耳を傾けては可能な限り支援しています。

そんな吉村さんの姿に励まされ、被災した人の中にはすでに前を向いている人たちもいます。輪島市の中心部にある住吉神社の宮司さんは次のように決意を話してくれました。

「お祭りを復興したいけど、一年やそこらでは無理かもしれませんね。鳥居や灯籠も倒壊し大きな被害を受けましたが、特に山車(だし)や神輿(みこし)の修復には相当な時間がかかりそうです。正直、見通しが立ちません。それでも拝殿もあるし、集会所には神棚もあるし、小さな規模でもいいから1日でも早くお祭りを復興させて、町の人たちを元気づけたいですね」

輪島市には「輪島塗」と呼ばれる伝統工芸品があります。それらを扱う職人さんは、吉村さんに助けられたことをこう感謝します。

「崩れた場所に閉じ込められてしまった輪島塗を、3日間もかけて取り出してくれたんです。もちろん、全てではないんですけど本当に嬉しかった。中には大切なお客さんからの預かりものや、美術館に展示する予定の作品もあったから助かりました」

吉村さんの案内で歩き回った輪島市内は、目を覆いたくなるような被害が広がっていました。しかし、そこで生きる人たちの目には希望の光が映っているようにも見えました。

吉村さんのような支援者の存在が、被災した人々を勇気づけているからなのかもしれません。

吉村さんは、復興にかける思いをこう語ってくれました。

「輪島市が復興するためには、まず、人が人としてちゃんと暮らせる場所にしなければいけません。そうしなければ、みんなどんどんこの町から離れていってしまうでしょ? ケアに必要な医療従事者や福祉関係者も疲弊していなくなってしまったら、昔からこの地で生きてきたお年寄りたちだって暮らせなくなります。だからこそ、早くインフラを整えて、生きていける環境を整える。それが私の役目だと思っています。復興までには、どんなに急いでも10年はかかるかもしれません。私はいま長野に拠点を構えていますけど、行ったり来たりしながら、10年は輪島市に関わるつもりです」

被災地でボランティアを導く、コーディネートの重要性

被災地おいて重要なのは、専門知識を持った支援者だけではありません。いわゆる一般のボランティアも大切な存在です。

しかし、被災地にボランティアが押しかけて、かえって迷惑をかけてしまったというニュースもたびたび目にします。

そんな中、大勢のボランティアを支援現場で導き、復興に尽力する人物がいます。それが災害NGO結(外部リンク)の代表である、前原土武(まえはら・とむ)さんです。

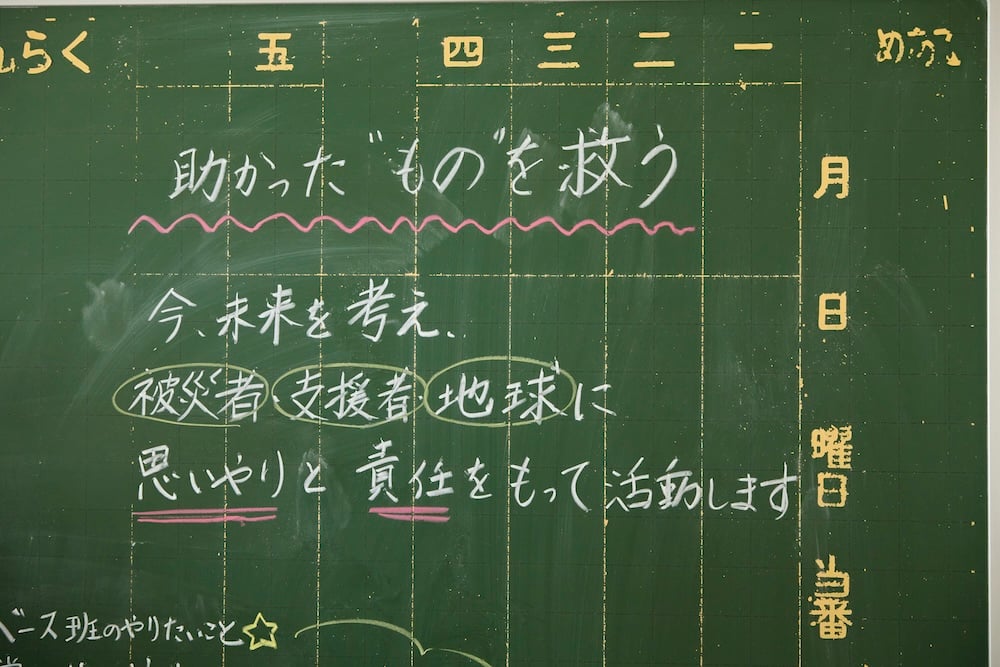

結では、「助かった“もの”を救う」を方針に掲げて能登半島地震の支援活動に当たっています。

「活動方針を定める際には非常に悩みましたが、今回は被害が大き過ぎて全てのものを救うことは難しい。だから『助からないものは救わない』ということを方針に定めました。例えばつぶれた車は放置しますし、壊れた家も手出ししない。その代わりに、助かった命、助かった財産、助かったコミュニティ、助かった産業……。そういったものを可能な限り救っていくという気持ちで支援に取り組んでいます」

そんな中、前原さん自身は災害支援のコーディネートに特化して現場を切り盛りしています。

「ボランティアが現場に駆けつけたところで、何をどうすればいいか分からないことも多いんです。だから彼らのために支援のメニューをつくる必要があります。ボランティアの中には、子ども連れで参加してくれる親御さんもいるんです。では、小さな子どもが邪魔になるかというとそうではなくて、1歳の子どもにだってできることはあります」

多くの人にとってボランティアといえば、スコップで泥かきをしたり、がれきの撤去をしたりというイメージが強いかもしれません。

ですが、例えば倒壊した家の柱を使って新しい表札を作ったり、お箸やベンチにリメイクしたりすると、被災した人々にとても喜ばれると言います。また、疲れ切った被災者の中にはそばにいて話を聞いてあげるだけでも救われる人は大勢いるはずです。

「だから性別や年齢に関係なく誰にだってできることがある。そのためには、私みたいな災害支援コーディネーターが、人ぞれぞれできることを見つけて、導く必要があるんです」

ボランティアの拠点をつくることも、重要な結の役割だと前原さんは話します。能登半島地震では、七尾市にある旧西岸小学校体育館をボランティアの滞在拠点としました。

「ここにはトイレもあるし入浴もできるし、睡眠もとれる。そうなると大勢のボランティアを受け入れることができ、結果として支援の手が増えることにつながります」

ただ、申し出があれば誰でもボランティアとして受け入れるわけではありません。秩序の乱れにつながりやすいことから、基本的に団体単位での受付に絞っていると言います。

「人の個性はさまざまです。多様であるべきですが、ボランティアは責任を伴うものなので、最低限統制がとれていないと被災地での活動は難しいです。それを意識しないと、支援者同士でぶつかってしまうこともありますから」

例えば、被害の大きかった珠洲市で活動している人と輪島市で活動している人が、お互いに「人が足りないんだから、こっちに来てくれよ」と不満を抱いてしまうこともあるそう。

「ただ、それはどちらかが間違っているということではなくて、みんなが目の前にいる被災した人々のことを思っているから。だからときには衝突してしまうんですよ。でも、それは被災した方を苦しめてしまうことにつながるので、未然に防ぐ必要があるんです」

復興が進まない被災地のために私たちができること

前原さんに能登半島地震の被災地が抱えている課題について伺うと「関連死」という言葉を口にしました。

「関連死に関する正しい数字が見えていなくて……。これにはいくつか理由があって、1つは行政職員も被災者になっているということ。だから自分のことで精一杯になっていて、お手上げ状態なんです」

また、「被害の実態がなかなか見えなかった」ことも大きな要因だと言います。

「今回の発災はタイミングが最悪でした。1月1日という県庁も市役所の職員も、業者も、誰もが休んでいる中で起きたから、対応が遅れてしまった。しかも半島なので、交通ルートが限られていた。そうすると大渋滞が発生し、現地に駆けつけることがさらに難しくなってしまったんです。それで行政から『能登への不要不急の移動は控えてほしい』と発表されたわけです」

しかし、国や行政の職員が被災地に訪れなければ、支援の予算をどうやって組み立てるのか。メディアの人も現地に訪れなければ、被害の様子を伝えようがありません。

役割を担うべき多くの人が行動を控えてしまったために、能登半島の実態をつかむことが難しかったのではないかと、前原さんは話します。

![地震編 復旧ロードマップ

発行:災害支援ネットワーク岡山 被災家屋部会

[1.被災後の初期対応]

■安全確保

<身の安全確保>

地震がおきたら、身の安全を確保。頭や身体を保護するため机の下などへ待避

<避難する>

可能ならすぐ安全な場所への避難を

危険:津波・土砂崩れ・倒壊・火災

避難する際は。可能なら努めて ※身の安全を最優先で

・火を消す

・ガス栓を閉じる

・ブレーカーを落とす

・水栓を閉じる

地震直後は火気厳禁。ライターやマッチなど絶対使わない

大きな地震の後は余震が続きます

■罹災証明の申請 ※参照 生活再建編その1

<罹災証明は各種支援制度に必要>

・電子申請/自治体ホームページ・マイナポータル等

・窓口申請/特設窓口が開設される場合も

さらに罹災届出証明書申請=すぐ交付。罹災証明書が発行されるまでの間に役立つ

家の写真を撮る

・スマホでOK

・4方向から/室内も

罹災証明に写真は必須ではないが可能なら撮っておく=様々な手続きがスムーズに(様々な手続きがスムーズに)

・全壊

・大規模損壊

・中規模損壊

・半壊

・準半壊

・一部損壊

被害認定調査の後判定がでる。

様々な支援のベースに。

再調査依頼もできます。

[2.生活について]

■生活再建計画 ※参照 生活再建編その2

今後の生活再建計画を立てましょう

<受けられる支援制度>

・基礎支援金/加算支援金

・災害義援金

・災害弔慰金

・被災ローン減免制度

・火災保険・地震保険

・災害復興住宅融資 等

〈リカバリーチェックシート〉

元の場所に住む?

→住む→修理する→リフォーム

→建てる/買う→新築・中古・賃貸

元の場所に住む?

→住まない/住めない→建てる/買う→新築・中古・賃貸

→借りる→賃貸(民間/公営)

※参照 生活再建編その1.5

<困ったらどこに相談?>※相談会が開催されることもあります

・公的支援や債務➡弁護士

・支援制度の手続き➡行政書士

・建物の再建方法/制度➡建築士

・土地建物の名義や相続➡司法書士

・確定申告/雑損控除➡税理士

・お金/保険/ローンなど➡ファイナンシャルプランナー

・年金/遺族・障害年金➡社会保険労務士

・福祉や生活相談➡社会福祉士

[3.新たな生活へ]

・新築/新たに家を建て直し住みます

・リフォーム/家を修繕して再び住みます

・住み替え/引っ越して別の住居に住みます

住宅再建が困難な方のために災害公営住宅 (賃借)が建設されることもあります

災害を機に家族との同居を選択される方も多くおられます。建設費の問題、介護や生 活面での課題など様々な理由があります

嵩上げ、高台移転、区画整理 など 新たな町作りが行われることもあります

[家屋について]

<1.危険なら片付けしない>

倒壊・崩壊のおそれあり

<2.応急危険度判定>

専門家が被災地を回り、建物の危険性を3段階に分け判定

・調査済み/○使用可能

・要注意/△立入注意

・危険/×立入危険

判定書の注記欄ご確認を

<3.住宅の緊急の修理制度>

雨水の侵入を防止するブルーシート張り(ブルーシート張りなどの緊急修理)などを施工者に依頼できる

※5万円まで支給

※詐欺業者に注意

<4.安全確認できてから片付けを>

・大切なもの(写真など)は仕分けて保護

・災害廃棄物を分別・廃棄

<5.災害ボランティアの依頼>

片付けには親族や近隣の方との協力だけでは難しいので、災害ボランティアを依頼しましょう

災害ボランティアセンターへの依頼

・社会福祉協議会を主体に設立される

・家の片付けや災害廃棄物の搬出など

専門の支援団体(プロボノ)への依頼

・災害支援を専門にするNPOなどへの依頼

・家屋の修繕や重機を必要とする作業など

<6-1.家を修理して住む応急修理制度>

屋根、床、トイレなど日常生活に最低限必要な部分の応急修理を公費で行う制度

<6-2.家を建て直す公費解体制度>

家屋の解体を公費で行う制度。自治体や災害規模により内容が変わってくる

[避難生活について]

<1-1.指定避難所(1次避難)>

地域内の避難所で避難生活を続ける。各種支援を受けやすい。生活環境の改善、感染症リスクの回避などは必務

<1-2.福祉避難所>

高齢・病気・障がい等により、ケアが必要な状態にある方を、対応可能な施設に移し避難する。命に関わることもあり緊急性高い

<1-3.在宅避難・自主開設避難所>

自宅や近隣同士で避難生活をする。避難所を出た方が自宅敷地で避難生活する場合も。 物資・情報が行き渡りにくいなどの課題あり

<1-4.車中泊>

避難所に入らない場合など、車中での一時避難。エコノミークラス症候群の予防など健康面での配慮が最大限に必要

<1-5.1.5次避難>

道路や水道などが整うまでの間に臨時に別 の場所へ避難する。福祉避難所が確保でき ない際、配慮が必要な方が優先される場合

<1-6.2次避難(宿泊施設・親族の家など)>

生活インフラが整った地区の宿泊施設、特設された公共・民間施設などへの避難。または 家族、親族、友人宅などへの遠隔避難

<2-1.応急仮設住宅>

※応急修理制度を使うと応急仮設住宅に入居できる期間が制限されますので、ご注意ください

<2-2.建設型仮設住宅>

新たに建設し提供される仮設住宅。プレハブや木造の場合が多い。完成までに時間を要する。使用期限は原則2年間。延長される場合もあり。 住居使用料は無料。水道・光熱費は入居者負担

※新たに建設し提供

<2-3.借上型仮設住宅(みなし仮設住宅)>

行政が既存の住宅を借り上げて提供し、仮設住宅に準じるものとみなす制度。住宅の建設が不要であることから、早期の供与が可能

※行政が民間賃貸住宅を借り上げ提供](/wp-content/uploads/2024/04/noto-jishin1_17-1024x724.png)

SNSでも現地入りするメディアを叩く声が数多く上がっていのも事実です。

「でも、入り方を含めて現地への配慮をすれば良いわけですし、伝えるのはメディアの責任です。国や行政の人だって大所帯だと問題視されますが、最小限の人数に抑えて来れば文句は言われないはずです」

そのような背景もあり、能登半島地震の復興には相当な時間がかかると、支援にあたる団体の多くの人たちが口にします。

まだまだ先の見えない被災地の人たちに、私たち一人一人ができることとは何か? 前原さんは、「まず関心を持ち続けること」だと語気を強めます。

「能登半島地震は決して他人事ではないんです。ここはもともとアクセスが悪い地域でした。ですが、暮らしている人も大勢いるし、進学や就職で一度出たものの、戻ってくる若者も多くいた。それはつまり、みんな能登半島が好きだからです。でも、このまま復興が長引けば消滅してしまう可能性だってあるかもしれない。それっていまの日本の地方であればどこにでも言えることだと思いませんか? 災害が起こらずとも、消滅の危機にある地域だってありますよね。だから、能登半島の町が復興することは、消滅の危機にある地域の課題解決にもつながると思うんです」

また、アクションを起こしたいのであれば、ぜひボランティアとして訪れてほしいと訴えかけます。

「ボランティアは被災者のためだけでなく、自分の成長にもつながると思うんです。料理ができる、動画が撮れる、文章が書ける、発信ができる……。被災者主体であればどんなことでもいい、役に立てることがきっとあるはず。困っていると人たちを助けたという経験が、自分の自信にもつながるはずですから」

編集後記

甚大な被害を受け、いまも復興がなかなか進まない能登半島。被災した地域が元の姿に戻るまでには相当な時間を要することでしょう。

では、私たち一人一人には何ができるのか。それは「他人事として捉えない」ということなのだと思いました。

いまも避難生活を送る中で心細い思いをしている人がたくさんいる。そのことを忘れないよう意識するだけで、自分にできるアクションが見つかるかもしれません。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

吉村誠司(よしむら・せいじ)

1965年8月三重県生れ。1995年に起きた阪神淡路大震災を機に災害支援活動をスタート。2003年に災害救援NGOヒューマンシールド神戸を立ち上げ、2011年の東日本大震災をきっかけに、日本全国の支援団体や個人とのネットワークを構築し支援活動に取り組む一般社団法人OPEN JAPANを仲間と共に設立。発災時には初動救援から、被災者に対し生活再建支援法の活用や問題点なども伝える活動に取り組んでいる。また普段は学校での講演会や防災の講師を務める。

災害救援NGOヒューマンシールド神戸 公式サイト(外部リンク)

前原土武(まえはら・とむ)

1978年沖縄県生まれ。美容師、アウトドア添乗員を経て、2011年の東日本大震災をきっかけに災害NGO結を設立し現職に。発災後24時間以内に災害地に駆けつけ、被害の概況の発信や今後必要とされる支援を見立て、復旧・復興期まで幅広に支援調整業務を行う。団体名である「結」は、出身地沖縄の「ユイマール」(共同作業の習わし)と、自然災害で被害に遭い困っている人々と、それをサポートしたい人々を少しでも早くつなげることで未来の笑顔に結び付いてほしいという想いが込められている。

災害NGO結 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。