未来のために何ができる?が見つかるメディア

障害物や歩行者を回避しながら、視覚障害者をナビゲートするロボット「AIスーツケース」ってどんなもの?

- 「AIスーツケース」は、視覚障害者の移動をサポートする、自律走行型ロボット

- センサーで周囲の状況を認識し、目的地まで適切な経路で安全に誘導する

- 社会が「新しい技術」を恐れずに受け入れることで、誰もが自由に歩ける未来を切り開く

取材:日本財団ジャーナル編集部

出来たばかりの商業施設を訪れてみたり、いつもと違う道を散歩してみたり……。私たちは日常生活の中で「移動の自由」が保障されており、個人の判断で好きな場所に行くことができます。

しかし、この社会にはそれが難しい人たちがいます。目が見えない、見えづらい、視覚障害者もその一部です。

視覚障害者は視覚以外の情報から自身の位置を判断し、移動します。しかし、目で確認ができないゆえに、道が間違っていないか不安が常に伴います。もしも道に迷ってしまったら、軌道修正をすることも難しい。そんな移動における困難を常に抱えています。

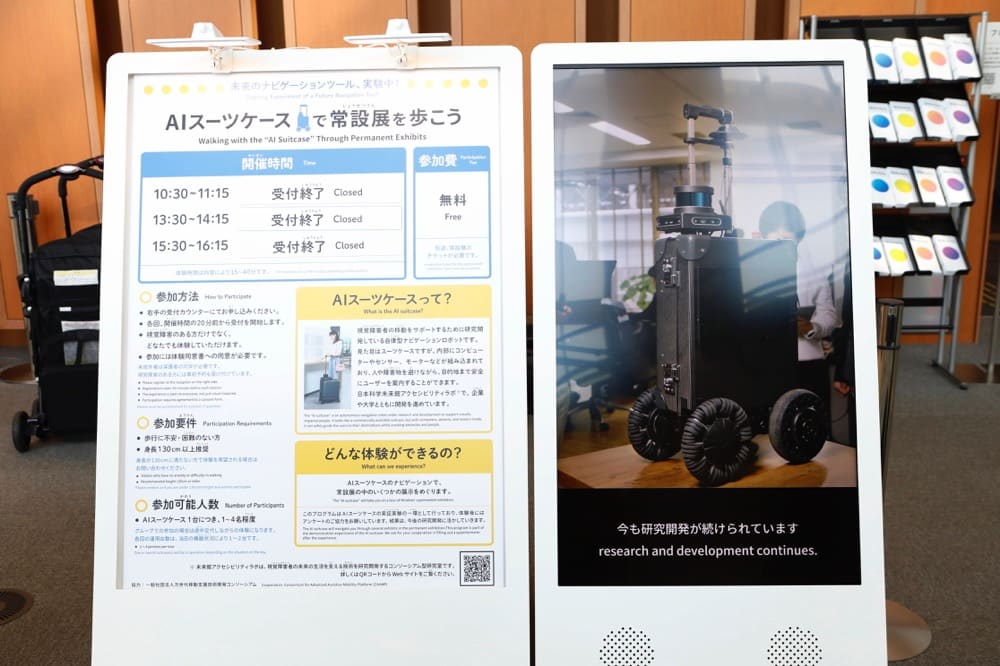

そんな視覚障害者の現状を打破すべく開発されているのが、「AIスーツケース」(外部リンク)です。これは自律走行型ナビゲーションロボットで、日本科学未来館(外部リンク) の館長・IBMフェローで、自身も全盲の浅川智恵子(あさかわ・ちえこ)さんが牽引する「未来館アクセシビリティラボ」(外部リンク)が、外部機関との連携の下、研究開発を進めています。

このAIスーツケースの登場によって、視覚障害者の生活はどのように変わるのか? 日本科学未来館の副館長であり、アクセシビリティラボ(研究推進室)の室長を務める高木啓伸(たかぎ・ひろのぶ)さんにお話を伺いました。

時代が進んでも視覚障害者の「移動の困難」は変わっていない

――視覚障害者の方々は現状、どういった困難に直面しているのでしょうか?

高木さん(以下、敬称略):当事者はさまざまな困難に直面しますが、例えばその1つが、「情報へのアクセス」です。印刷した文字や、ディスプレイに表示された文字も読めないですし、絵やグラフも見えません。そうなると仕事や学習するのにも苦労します。

しかし、1997年に、浅川智恵子をはじめとする日本IBMのチームが、Webページを音声で読み上げる「ホームページ・リーダー」というブラウザを開発し、製品化しました。その後もさまざまな情報アクセスのための技術が開発され、視覚障害者の情報環境は飛躍的に改善されました。

現在ではスマートフォンを使ってニュースを聞いたり、銀行口座を調べたり、オンラインショッピングをしたりと、いろいろなことができるようになってきました。

「移動の困難」も視覚障害者の生活の大きな影響があります。移動のためのツールはいまでも白杖(※1)が主流です。晴眼者(せいがんしゃ※2)は、周囲にあるものを目で確かめますが、視覚障害者は白杖を含めた視覚以外の感覚でランドマーク(目標)を確認しながら進んでいきます。

例えば、通っている学校や職場への道を記憶しておき、「ここに壁があるから左に曲がるはずだ」「雰囲気(環境音)が変わったから開けた場所に出たはずだ」と、視覚以外のランドマークを複数組み合わせて、目的地へ向かうんです。となると、初めての場所に一人で行くのは難しい。

盲導犬を伴っている場合も同じです。盲導犬は曲がり角や段差を教えてくれたり、危険を回避してくれたりはしますが、目的地に連れて行ってくれるわけではありません。交差点を真っ直ぐ進むのか曲がるのか、その判断はあくまでもユーザーである視覚障害者に委ねられます。

ですので、晴眼者とは異なり、一人で知らないまち並みを楽しみながら散歩する、といったことが非常に難しいのが、視覚障害者の置かれている現状なんです。

- ※ 1.視覚障害のある人が歩行する際に使用する白い杖

- ※ 2.視覚障害者の対義語で「視覚に障害のない者」を指す

――そういった現場を打破するために開発されているのが「AIスーツケース」なんでしょうか?

高木:はい。「AIスーツケース」は、視覚障害者のためのナビゲーションロボットです。周囲を認識しながら、人や障害物を回避し、目的地まで誘導してくれます。

未来館内で使用する場合は、ナビゲートしている途中で「目的地となる展示はどんな内容か」や「通路が狭いので注意するように」といった音声アナウンスも適宜流れます。

また、突然ロボットが方向を変えてユーザーを驚かせないように、曲がる直前には振動でそれを伝える仕組みも取り入れていますし、万が一のときはハンドルから手を離せばその場で停止するようにもなっているんです。

――音声や振動といった視覚以外の情報も取り入れながら、視覚障害者を目的地まで案内してくれるロボットなんですね。

高木:そうですね。安全に誘導するために複数のセンサーを搭載しています。一番重要なものとしては、自動運転自動車や自律走行のロボットが周囲の環境を認識できるように開発された「LiDAR(ライダー)」というセンサー。これによって周囲の壁の形から自分の位置も推定しています。

また、「深度カメラ」というセンサーも搭載していて、これは映した被写体との距離を把握するものです。これを3方向に取り付けていて、周囲の人がどれくらいのスピードでどこへ向かって歩いているのかが分かるので、衝突事故も防げるんです。

「選択肢を増やすため」に社会に溶け込むサポートツールを開発する

――そもそも、なぜ「AIスーツケース」の開発に至ったのでしょうか?

高木:私たちは以前、スマートフォンを使ったナビゲーションシステムの開発に携わっていました。非常に精度の高いものが出来たのですが、それでも、視覚障害者が白杖を使い、細心の注意を払って周囲を確認しながら歩かなければならない状況は変わりませんでした。

どうすればもっと気軽に視覚障害者が街を歩けるか、議論を重ねていたところ、浅川から「一人で外出するとき、スーツケースを押しながら歩くと便利。壁があればぶつかるし、段差があれば落ちるから、それで気付ける」と聞いて、なるほど、と……。それならば、スーツケースにモーターがついていて、センサーが搭載されていればもっと便利なのではないか、という話になりました。

考えてみれば、スーツケースにはいくつも利点があります。持ち歩きやすい形に洗練されていること、中にセンサーなどをたくさん詰められること。そして最後に、持ち歩いていても「自然である」ということ。

最後の利点は実は議論が分かれるところです。白杖や盲導犬とは異なり、スーツケースだけだと視覚障害者だと周囲に気付かれない。つまり、社会的に周囲に溶け込めるということです。

――周囲に溶け込んで気付かれたくない、と考える当事者がいるということでしょうか?

高木:調査した結果、溶け込んで気付かれたくないと思う人と気付いてもらいたいと思う人、両方いることが分かりました。

これまでの日本においては、自身が視覚障害者であることを周囲に対して明確にすることで、サポートをしてもらうという共通認識が定着してきました。例えば、白杖を持っている人が交通量の多い危険な道路を渡ろうとしていたら、誰となく手助けしますよね。特にこのような危険な場面では、視覚障害者であることに気付いてもらいたいと考える人がいます。

このような考えに基づいて、道路交通法では視覚障害者が白杖を持つか、盲導犬を連れて視覚障害者であることが周囲に分かるようにしなければいけないと定めています。

一方で、目立ちたくないと考える人たちも存在しています。周囲からどう見られているのかを気にせずに、まちに溶け込んで自由に歩いてみたい、と考える人たちです。

それならば、私たちがすべきなのは「選択肢を増やすこと」なんだと思うんです。目立ちたくない人が目立たずに移動できる選択肢を提供したいと考えています。

――「AIスーツケース」は初めての場所でも使えるんですか?

高木:残念ながらそれはまだ実現できていません。現状、「AIスーツケース」が学習していない場所では使えないんです。使用にあたっては事前に周囲の3D形状を測定しておく必要があります。

逆に言うと、それさえしてしまえば問題ありません。例えば未来館の1つのフロアであれば数時間で測定が完了し、基本的な動作ができるようになります。ただ、あくまでも基本的な動作であって、より精度を高めるためには、他にも情報を用意する必要があります。

1つは経路の情報。通るのに適した経路群を登録しておきます。そしてもう1つ、周囲に何があるのか、という情報です。例えば、トイレなどのランドマークをいろいろと登録しておくことで、「近くにあるトイレに行きたい」というように音声で検索できるようになります。未来館であれば、展示の解説ができるように少し詳しい情報も登録しています。

これらの情報が揃ってようやく、適切に誘導できるようになるので、やはり初めての場所を走行するのは難しいですね。ただし、研究は重ねています。

――いずれは初めての場所でも使えるようになるとお考えでしょうか?

高木:はい、実現したいと考えています。最終ゴールは、「視覚障害者が一人で海外旅行できること」なんです。海外の空港に降り立っても、そこでタクシー乗り場まで向かって、ホテルにたどり着ける。そんなシステムを作りたいと思っています。

まちの中で見かけても、温かく見守ってもらいたい

――「AIスーツケース」のお話を伺った時、盲導犬の代わりになるのかなと感じました。

高木:いえ、明確に異なる点があります。

盲導犬は容易に段差を登ることができるなど、移動能力が素晴らしい。「AIスーツケース」には限界があります。厳密に言うと、段差を登らせることもできると思いますが、特殊な機構が必要なので、実用化が遠のいてしまうんです。そのため、現状では段差には対応しないと割り切っています。

また、盲導犬はすでに社会で活用されているため、社会における立ち位置が確立されています。その上、動物ならではの感覚も備えており、AIにはない危険予知能力も優れているといえるかもしれません。

一方、「AIスーツケース」ならではの特徴として挙げられるのが、言葉を理解できることでしょう。目的地を伝えれば、それを認識しナビゲートしてくれ、到着も知らせてくれる。これは「AIスーツケース」における非常に大きなアドバンテージだと思います。

ですので、「AIスーツケース」が盲導犬に置き換わるのではなく、盲導犬は盲導犬として存在したままで、彼らには難しいことをできるようにする。盲導犬が切り開いた道を、さらに拡張するような存在になりたいと考えています。

――「AIスーツケース」によって視覚障害者の方々の選択肢や可能性が大きく広がるように感じます。それを期待しつつ、私たち一人一人には何ができるのかも考えなければいけないようにも思います。

高木:そうですね。私は浅川と出会い、一緒に研究を進めるようになってから初めて視覚障害というものに触れました。

晴眼者と同じように日常生活を送り、仕事もできる。でも、その中に困難なこともあるわけです。初めての場所には出掛けづらいとか、レストランのメニューが読めないとか……。当事者である浅川に出会って、いろいろなことに気付いていきました。

視覚障害者と接したことがない人にとっては、なかなかイメージしづらいこともあると思いますが、もしもまちの中で困っている当事者を見かけたら、遠慮をせずに声をかけてサポートをしていただきたいと思います。

それと、新しい技術を怖がらないで受け入れてほしいとも思います。この先、「AIスーツケース」のような新しいツールが登場し、まちの中で実際に動いているところを見かける機会も増えるでしょう。そのときには温かく見守ってもらいたいんです。

私たちも安全第一で開発していますし、皆さんの理解を集めながら社会実装していきたいと思っていますので。

社会に受け入れられるということは、皆さん一人一人に受け入れてもらうことなんですよね。そこをご理解いただけると、開発者としてはとても嬉しいです。

編集後記

取材後の帰り道、そのときの気分や都合で自由に移動ルートを変更できる自分が、いかに恵まれていたのかを痛感しました。一方で、それが難しい人たちもいる。「AIスーツケース」が社会実装されれば、きっとその不平等さをなくす一助になるのではと思います。そんな未来がやって来るのには、もう少しだけ時間がかかるかもしれません。

では、それを待つ間、私たちにできることは、高木さんがお話しされていたように、もしも困っている視覚障害者を見つけたら、臆せずに声をかけることなのかと思います。

新しい技術の誕生を応援しながらも、「いま」困っている人を取り残さない。障害者の未来を切り開くためには、最新テクノロジーだけではなく、私たち一人一人の心構えも大切だと感じました。

撮影:永西永美

〈プロフィール〉

高木啓伸(たかぎ・ひろのぶ)

日本科学未来館 副館長兼研究推進室室長。IBM東京基礎研究所 アクセシビリティ担当。

1999 年より日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所にて、アクセシビリティ分野の研究開発に従事。2021 年より日本科学未来館 副館長兼研究推進室室長を兼務。視覚障害者の移動を助けるナビゲーションロボット「AI スーツケース」の実現と社会実装を目指している。

日本科学未来館 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。