未来のために何ができる?が見つかるメディア

誰もが気軽に外出できる社会に。視覚障害者の余暇活動を支える「同行援護制度」とは?

- 「同行援護制度」は、視覚障害者の余暇活動の移動をガイドヘルパー(※)が支援する福祉サービス

- 認知度の低さ、申請や利用のハードルが高いなどの課題があり、利用率は1割に満たない

- ガイドヘルパーに登録することや、同行援護制度を広めることが、誰もが気軽に外出を楽しめる社会につながる

- ※ 視覚に障害がある人が外出するときに、同行して支援を行う人。同行援護従業者とも呼ぶ

取材:日本財団ジャーナル編集部

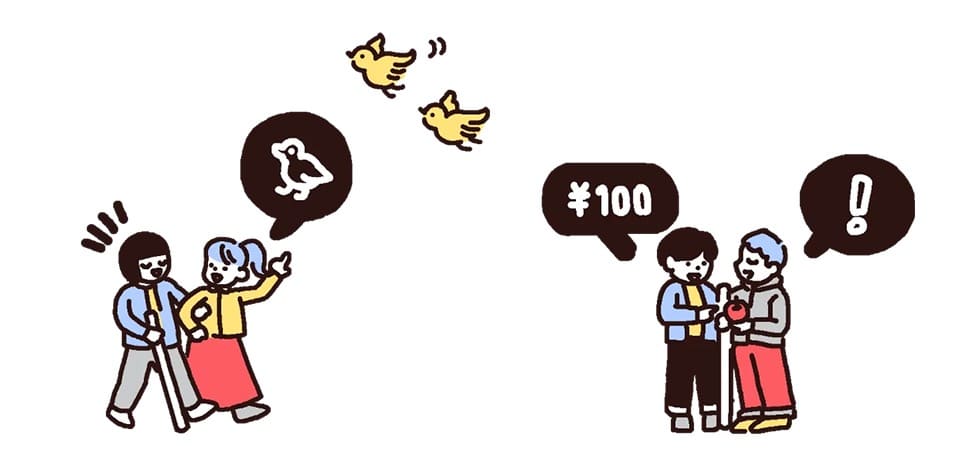

どこかに出かけて余暇を楽しむ。そんな普通の休日の過ごし方も、視覚に障害がある人にとっては困難が多くあり、例えば買い物をしにスーパーに出かけても、どこに何が並んでいるのか、並んでいる商品がどんなものか、情報を得づらい現実があります。

そんな問題を解決するために、視覚障害者の余暇活動にガイドヘルパーが同行し、支援を行う目的で2011年に施行されたのが「同行援護制度」です。しかし、その利用率は1割にも満たないといいます。

今回、東京都足立区で同行援護事業所や、視覚障害者用の日常生活用具店を運営している株式会社おとも(外部リンク)の代表を務める鈴木貴達(すずき・たかみち)さんに、「同行援護制度」の仕組みや、普及させるための課題についてお話を伺いました。

推し活の同行もOK。視覚障害者が余暇を楽しむための制度

――まず前提から伺いたいのですが、視覚障害のある方が外出する際、どんな事に困るのでしょうか?

鈴木さん(以下、敬称略):最近は合理的配慮(※)の義務化や、障害者への理解の高まり、テクノロジーの発達によって、視覚障害者の外出のあり方は変わってきてはいますが、困り事はさまざまなところにあると思います。

- ※ 障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすること。 こちらの記事も参考に:障害者雇用における「合理的配慮」。「目に見えない障害」のある人にどう接する?(別タブで開く)

鈴木:例えば電車を使って商業施設に行き、買い物をしたいと思った場合。自宅から最寄りの駅までは、慣れた道であれば単独歩行で行けるのですが、同行援護が必須な方もいます。歩行訓練(※)というものを行う方もいますね。

そして最寄りの駅で「この駅まで行きたい」と駅員に伝えれば、目的地の駅まで連絡をとってくれて、ホームから改札までは駅員が介助をしてくれます。

ただ、地方など人手が足りていない駅では、事前に連絡をしてほしいと言われることや、駅員さんの都合がつくまで待たされることもあるそうです。

また、改札を出てからは、当然、駅員さんの介助はありません。最近は、視覚障害者向けのガイドアプリを使って目的地までは移動できるという人も増えてきましたが、建物の入口が分からずに困ったという声も耳にします。

- ※ 視覚障害者の機能訓練の一種で、白杖の使い方や、屋内外を安全かつ効率的に移動できる方法を身につける訓練のこと。参考:歩行訓練士を知っていますか – 埼玉県(外部リンク)

――目的地に着いてからは、基本的には施設の人が案内してくれるのでしょうか?

鈴木:それも施設による、というところでしょうか……。買い物であれば、基本的には店員さんが案内してくれるケースが多いと思うのですが、人手が足りない場合は事前に連絡を求められることもあるようです。

あとはトレーニングジムのような危険性があると判断されるような場所に行く際には、同行者をつけてほしいと言われることもあると聞きます。

――「同行援護制度」を利用すれば、そういった困り事が解消できるわけですね。改めて、どのような制度か教えていただけますか?

鈴木:「同行援護制度」は視覚障害があって、移動に困難が伴う人の外出に同行し、目的地に向かうために必要な情報提供や、安全の確保をする障害福祉サービスです。

利用目的は余暇活動に限られており、通勤や通学など、長期間の利用や経済活動などには利用ができないのですが、それ以外はわりと幅広く利用できます。また、同行するだけでなく、代読、代筆など外出時に必要な援助も行います。

同行援護を行う同行援護従業者はガイドヘルパーと呼ばれ、同行援護従業者養成研修を受講することで資格を得て、活動することができます。

鈴木:世帯の所得にもよりますが、利用者の負担額は原則1割となります。1割負担の場合、1時間あたりの料金はだいたい200円か300円くらいで、収入に応じて負担上限額が決められており、利用料金が上限月額を超えた場合、それ以上の料金がかからない仕組みになっています。

また、同行者にかかる施設の入場料や、コンサートのチケットは、利用者が実費で負担する形になります。

――そこも利用者の負担になってしまうんですね……。視覚障害者の方が「同行援護制度」を利用する際には、どのように手続きを踏めばよいのでしょうか?

鈴木:お住まいの市区町村で給付決定を受ける必要があります。まずは市区町村の福祉窓口で「同行援護制度」を利用したい旨を伝え、同行援護の利用計画を立てます。その計画をもとに申請を行い、審査が通れば、月に利用できる時間と自己負担額がどのくらいになるかが決定します。

その後、うちのような「同行援護制度」を提供する民間の福祉事業所に連絡をして、同行援護を申し込むという仕組みです。

――実際におともを利用している方の利用目的には、どのようなものがあるのでしょうか?

鈴木:買い物、スポーツジムのトレーニング、通院、旅行など、かなり幅が広いです。

過去には、アイドルのライブに行く方に同行したこともあります。ガイドヘルパーは、メンバーの顔を覚えて、こちらを見ているときには「今、〇〇ちゃんがこっちを見てます」と伝え、利用者さんが手を振るなんてこともありました。

せっかくのお出かけを楽しんでもらえるよう、こちらもいろいろとサポートできるように心掛けています。

利用する壁の高さ、事業所の収益確保の難しさ……。制度の課題

――鈴木さんがこの事業所を立ち上げたのには、何かきっかけがあったのですか?

鈴木:私の母親はロービジョン(※)で、視覚障害の当事者です。しかし、母が同行援護を利用したことがなかったので、制度については全く知らなかったんです。

そんな時に、とある交流会で名刺交換をした方が、「同行援護制度」を提供していることを知り、初めてガイドヘルパーの存在や「同行援護制度」のことを知りました。母のためにも、ガイドヘルパーの研修くらいは受けてみようかと思い、実際に研修に行ってみると、そこで割とネガティブな話を聞いたんです。

「同行援護制度」の社会的な認知度が低く、当事者でも知らない人が多いこと。さらに利用したい人がいても、ガイドヘルパーが慢性的な人手不足で困っている、と……。

ゆくゆくは僕の母親にも必要な制度だと思いましたし、この制度が縮小していくのはよくないと思い、事業を立ち上げることにしたんです。

- ※ なんらかの原因により視覚に障害を受け「見えにくい」「まぶしい」「見える範囲が狭くて歩きにくい」など、日常生活での不自由さをきたしている状態を指す。 こちらの記事も参考に:点字・音声・電子データで読む喜びを。視覚障害者の「読書」を支えるサピエ図書館(別タブで開く)

――鈴木さんのお母さまが、「同行援護制度」を使わなかった理由はなんだったのでしょう?

鈴木:ヘルパーとしてどんな人が来るか分からず、心理的なハードルが高かったというのと、我慢をすればなんとか暮らせていたというのが大きかったんだと思います。

ただ、起業にあたって改めて母親に話を聞いたら、外出時に困っていることが結構たくさんあったんですよね。母は少しだけ視力が残っているので、買い物が全くできないということはないのですが、商品に書かれている文字が読めません。コンビニでおにぎりを買うにしても、何の具か分からないまま、ロシアンルーレットみたいな状態で買っているというんですよ。

母は笑って話していましたけど、自分の食べたいご飯も買えないのかと、結構衝撃を受けました。

――鈴木さんのお母さまと同じように、視覚障害があっても「同行援護制度」を使ったことがない人も多いのでしょうか?

鈴木:利用率はとても低いですね。今、視覚障害者が全国に約32万人いるといわれていますが、2023年の4月に同行援護を利用した人は2万6,584人。全体の1割にも満たないんです。

――なぜそこまで利用者が少ないのでしょうか?

鈴木:要因はいろいろあると思います。一人で外出できるから制度を使わないという方ももちろんいますし、「同行援護制度」自体を知らない人もいます。うちの事業所がメディアに取り上げられたのを見て、初めて同行援護を知って連絡をくれた方もかなりいました。

あとは、利用したいと思っていても実際に使えるようになるまでのハードルが高いのも、要因の1つだと思います。役所に行き、申請をしなくてはならないですし、交付が決まって事業所に電話しても、新規の予約を受け付けていないというところも多い。中には4、5年探したけれど見つからず、うちの事業所にやっとたどり着いたという方もいました。

――4、5年も……。新規の受け付けをしていないのには、何か理由があるのでしょうか?

鈴木:まず同行援護を提供している福祉事業所がとても少ないのと、提供をしている事業所の多くは、訪問介護などをメインにしながら、一部で同行援護サービスを提供しているというところがほとんどで、受け付けられる枠がそもそも少ないんです。

10年前の統計になってしまいますが、うちのように同行援護だけに特化した事業所は福祉事業所全体の0.2パーセントくらいしかありません。それには理由があって、「同行援護制度」単体では事業が安定せず、収益が出しづらいからです。

余暇活動の支援なので、先月の使用時間は2時間、今月は50時間などと、利用時間にもばらつきがあるんです。人手を増やして、予約に備えるというのもなかなか難しいのが現状ですね。

「ガイドヘルパーになる」「情報を広げる」。一人一人ができること

――お話を伺っていると、制度自体にもいろいろと課題がありそうですね。

鈴木:そうですね。とくに課題だと感じるのは同行援護の利用を申請した自治体によって、利用できる時間にばらつきがあることです。都内自治体での、この制度の利用可能時間の平均は月約50時間なのですが、なかには12時間というところもあります。あとはどの事業所も慢性的にヘルパー不足です。

私たちも課題を解決するためにいろいろと動いており、ガイドヘルパーの人数を増やすために同行援護従業者養成研修を受けられるスクールを開いたり、ヘルパーさんたちの時給を上げたりと、奮闘しているところです。

――「同行援護制度」が広がり、誰もが気軽に出かけられる社会にするために、私たち一人一人ができることはありますか?

鈴木:まずはこの記事を読んで、視覚障害のある方の生活の支援ができるガイドヘルパーという働き方があることを知ってほしいという思いがあります。

また、視覚障害のある方というのは、必要な情報をキャッチするのが難しい面もあるので、同行援護に関する情報を視覚障害者や、その関係者の方に伝えてもらったり、話題にしてもらったりするだけでもうれしいですね。

編集後記

今回の取材を通して、「同行援護制度」を普及させるには、障害当事者ですら知らない認知度の低さ、支援者不足といった大きな課題があることが分かりました。

同行援護事業所おともでは、利用者とガイドヘルパーのマッチングをスムーズにするWebアプリ、ガイドヘルパーズ(外部リンク)を開発し、まるでUber Eatsのように空いた時間をヘルパー活動に当てられる仕組みも生み出しました。

そんな手軽に活用できるサービスと共に、「同行援護制度」が周りの人に広がり、誰もが気軽に余暇を楽しめる社会が実現できたらと感じました。

撮影:十河英三郎

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。