未来のために何ができる?が見つかるメディア

犯罪被害者が直面する現実と「何をどうしていいのか分からない」という声。社会ができる支援の形とは?

- 犯罪被害者は、被害後に感情がまひしたり混乱したりしやすく、支援の積極的な介入が必要

- 被害者が直面する課題は経過により変わる。段階に応じた支援と継続的な関わりが不可欠

- 「孤立」は回復を妨げる要因。専門支援だけではなく、身近な人の理解とサポートがカギ

取材:日本財団ジャーナル編集部

突然の暴力、交通事故、性被害——犯罪に巻き込まれた瞬間から、被害者の人生は一変します。身体的、精神的な傷を負うだけでなく、経済的負担や人間関係の変化、法的手続きなど、さまざまな負担が押し寄せます。被害者の多くは感情が混乱してしまうことで、自分が支援を必要としていることすら認識できないことも決して珍しくないといいます。

このような苦境に置かれやすい犯罪被害者やその家族や遺族に向け、年間延べ7,000件以上の相談や支援活動を行っているのが、公益社団法人 被害者支援都民センター(外部リンク)です。

東京都との協働による総合相談窓口の役割を担い、警察庁、検察庁、弁護士会のほか、関係各団体と連携しながら活動しています。

警察署や裁判所などへの付き添いや精神的サポートを行う「直接的支援」、相談やカウンセリングを行う「電話相談・面接相談」、被害者遺族が集う自助グループ(※)を開催する「自助グループ支援」など、多岐にわたるサポートを提供しながら、犯罪被害者に対する支援の必要性についての啓発活動も行っています。

今回は、同センターの相談支援室長を務める阿久津照美(あくつ・てるみ)さんに、犯罪被害者が直面する問題と、社会全体で取り組むべき支援の在り方についてお話を伺いました。

- ※ 同じような体験や悩みを抱えた人たち自身やその家族同士が、体験を共有したり、分かち合ったりするなど、互いに支え合うグループのこと

被害者支援都民センターの役割と、支援の入口における使命

――被害者支援都民センターの活動について、概要を教えてください。

阿久津さん(以下、敬称略):犯罪被害に遭うと、心身に負担を抱えながら、捜査協力をはじめとするさまざまな事柄に対応しなければなりません。当センターでは専門知識を有する相談員が、相談や情報提供、付き添いなど、必要に応じた支援を行っています。

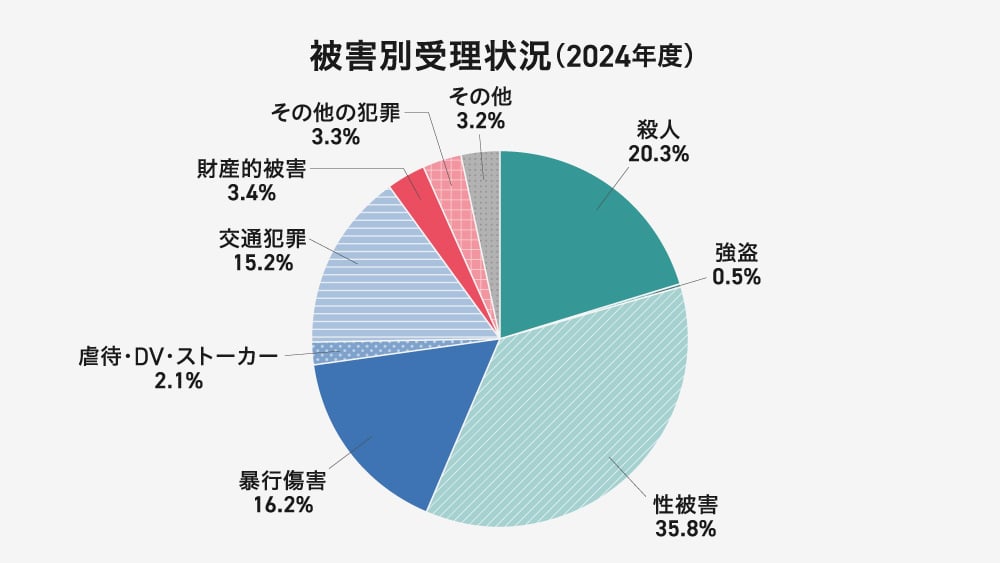

電話相談では被害の種類にかかわらず対応していますが、付き添いなどの継続支援は身体犯(殺人や強盗など体に危害を加えられる犯罪)に限らせていただいています。

また、被害者やそのご家族が再び傷つけられることなく、安心して回復のステップを踏める社会づくりに貢献するための啓発活動も行っています。

――犯罪被害に遭われた方は、どのような形で相談に来ることが多いのでしょうか。

阿久津:被害者は突然事件に巻き込まれるため、ほとんどの場合、「何をどうすればいいのか分からない」という混乱状態に陥ります。

自分にどんな支援が必要なのかも想像がつかない状態ですから、助けを求めることも難しい。そのため、警察が支援を必要と判断した被害者やご家族に対し、同意を得た上で、警察から支援要請の連絡をいただける情報提供制度を活かし、検察庁や弁護士会などの関係団体とも連携協力を行っています。

被害者やご家族から連絡を受け付けるのはもちろんですが、混乱している本人からのアクションを待っていては十分な支援を届けられません。その後の回復のことも考えると、支援者側から積極的に早期介入していくことが重要であるという考えから、こういった連携強化を行っています。

直後の混乱から日常への影響、被害者が直面する現実とは

――犯罪に遭った被害者が経験する「混乱」とはどういう状態なのでしょうか。

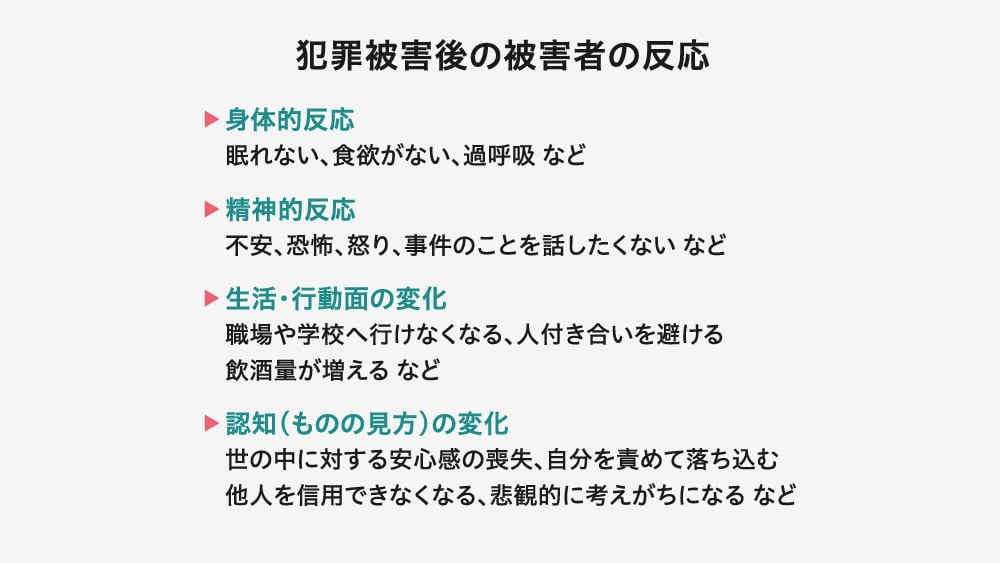

阿久津:不安で動けなくなってしまうこともありますし、その一方でしっかりと落ち着いて見えるケースもあります。周囲からは「大丈夫そう」と思われやすいのがこの状態ですが、実はあまりのショックから心身を守るための「感情のまひ」に陥っていることも珍しくありません。

自分や自分の家族が被害に遭ったにもかかわらず、心が動かなくなっている自分自身に対して、「私はおかしいのではないか」「冷たい人間なのだろうか」と苦しむ方もいらっしゃいます。

また、性被害のケースに顕著ですが、「夜遅くに女性の一人歩きは不用心」「一緒にお酒を飲むのが悪い」といった社会の声が作用し、自らの行動を責めてしまう被害者もいます。悪いのは加害者なのに、正当に訴えていいのか、被害者の方が悩んでしまうのです。

――混乱した状態の被害者に対して、まず必要になるサポートはどんなことでしょうか。

阿久津:被害者やご家族に寄り添いながら、必要な事柄を一つ一つ整理し、「こういう制度が利用できる」「私たちはこういう支援ができる」と具体的な道筋を示していくことが重要です。

例えば、けがを負った場合はすぐに治療が必要ですが、犯罪被害給付制度(※)によって国から給付金が出るのは、入院を伴うような重傷のみで、加害者からも治療費が支払われず、自分で負担しなければならないケースもよく見られます。

犯罪被害であっても健康保険が使えることや、状況に合った支援策があれば、その相談先をお伝えします。また、刑事手続に関わることは弁護士の相談窓口を紹介するなど、当センターの相談員が間に入ることで、適切な支援へとつなげていきます。

- ※ 殺人など故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族または重傷病や障害という被害を受けた犯罪被害者に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度

――被害から時間が経つと、被害者の心理や生活にはどのような変化が表れるのでしょうか。

阿久津:怒りや悲しみ、後悔といった感情が湧き起こってきます。「犯人を殺してやりたい」と思うほどの非常に激しい感情が起こることもありますし「被害に遭った時、自分にできることは本当に何もなかったのか」「もしあの時、別な選択をしていたら」という自責の念や罪悪感にも強く襲われます。

普通に暮らしていただけなのに被害に遭った、それも人から危害を加えられたという現実は、人と接触することへの強い不安感や外出することへの恐怖にもつながります。

それは、社会や人に対する基本的な信頼が揺らぎ、生活の中での安全感が失われるためです。例えば、被害に遭った場面とは直接関係がなくても、電車に乗ることができなくなる方も少なくありません。

阿久津:また、経済的な負担も深刻です。治療や葬儀にかかる費用、刑事事件であれば弁護士費用など、予期せぬ出費が一度に押し寄せるからです。

加えて、刑事手続における事情聴取や裁判のために仕事を休まざるを得ず収入が減少する、精神的なバランスを崩して休職や退職を余儀なくされる、といった状態になる人もいます。中には、貯金を切り崩してしまい、最終的には生活保護(※)の受給に至るケースもあります。

- ※ さまざまな理由により生活に困窮している人々に対し、憲法が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立した生活ができるよう援助する制度。こちらの記事も参考に:8割が利用できていない、不正受給率はごくわずか。生活保護について正しい理解を(別タブで開く)

――ただでさえ被害で打ちのめされているのに、心身や経済状況の苦境が積み重なるのですね……。このような困難に対してどのような支援ができるのでしょうか。

阿久津:生活の土台を整えて、被害前の環境や状況に近づけていくことが重要です。「安心して生活できる」と感じられることが精神的な回復につながるからです。

例えば自宅や自宅近くで被害にあった場合は、事件が思い出されて、そこに住み続けることができないと思うのは当然です。そういうときは「転居」が安心して生活するための有力な選択肢となるので、引越し費用に関するサポートを行います。

被害者やそのご家族によって求める支援は違います。まずはその方たちの気持ちを理解しようとしっかりとお話を聞くことがとても大事だと考えています。

長期化する手続きと回復への道筋。被害者を支える継続的支援

――刑事手続を体験したことがない人も多いと思いますが、被害者やそのご家族にとってどういう困難が想定されるのでしょうか。

阿久津:想像以上に刑事手続は大変だと考えていただいて良いと思います。例えば、警察で供述調書(※)を作るために事情聴取を受けることは、詳細を思い出して話さなければならず、被害を受けたという事実に直面させられます。

加害者が検挙されると、検察庁でもまた同じように事情を聞かれる。そういった手続きが長期間にわたって続くのは、心身ともに相当な負担を与えます。

ようやく裁判が始まったと思えば、被害状況を詳細に聞かされることになるでしょう。そして、事実を認める加害者だけではありません。例えば、性犯罪で「被害者に同意があった」といった事実を争っている場合には、被害者が自ら証言に立つことを求められます。それはもちろん大きな負担となります。ようやく判決が出ても相手が上告や控訴をすればさらに手続きは長期化します。

- ※ 捜査機関(警察官や検察官)が作成する被疑者や参考人の証言を記録した文書

――それに伴って、センターも長期間にわたる支援が求められていくのですね。

阿久津:はい。複数年にわたることが一般的です。殺人といった重大事件では裁判が1年経っても始まらないケースも多いです。

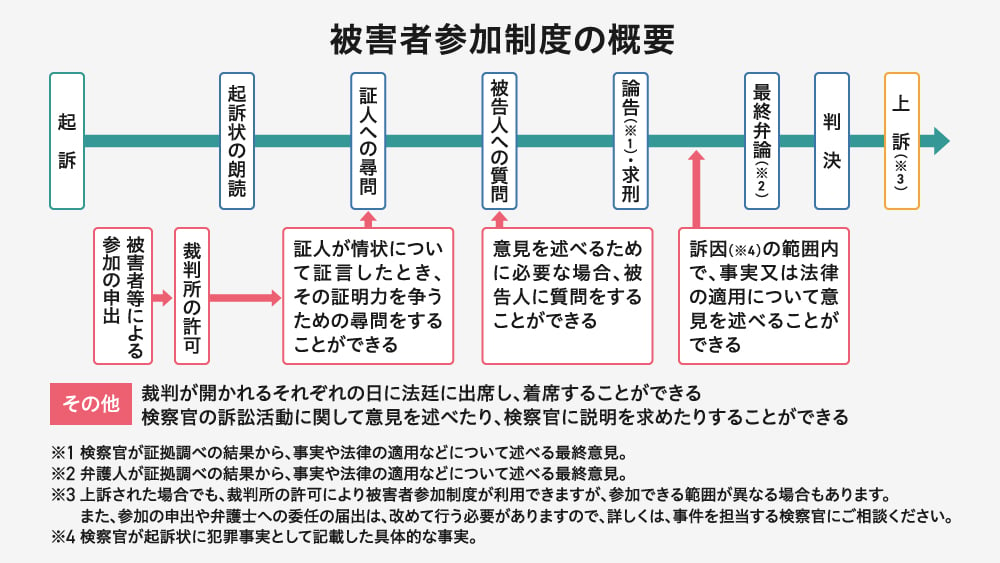

当センターで支援している方の多くは、「被害者参加制度※」を利用しています。これは、被害者が裁判で被告人に質問できるなど積極的に関わることができる制度です。また、心情に関して意見陳述できる制度もあります。

手続きは大変ですが、裁判に積極的に関わることで回復のきっかけをつかむこともあり、「やってよかった」という声も多く届いています。

その後も、カウンセリングを受けていただく、自助グループに参加していただくなど、精神的サポートを含めた長期間の関わりが続きます。

- ※ 殺人、性犯罪、交通事犯等の被害の場合は、被害者や遺族などの申し出により、検察官を通して裁判所の許可を得た上で、法廷内で検察官側の席に座り、一定の範囲内で被告人や証人に直接質問をしたり、事実関係や法律の適用について意見を述べたりすることができる。また、検察官の訴訟活動について、意見を述べたり、説明を受けたりすることができる

――事件が長期化することによって、他にどんな困難が起こるのでしょうか。

阿久津:「二次被害※1」も多く聞かれます。例えば、殺人事件の被害者に対し、本人にはなんの落ち度がないにもかかわらず、「被害者側にも被害に遭ってしまうような理由があったのではないか」という誤解や偏見をぶつけられる、といったケースです。

また、賠償金(※2)に関する誤解も深刻です。民事裁判では数億円という賠償金の支払いを命じる判決が出ることもあり、そういった報道だけを見聞きした人たちから、「たくさん賠償金をもらえたのだからいいではないか」と被害者やその家族を傷つける声が届くことがあります。

しかし、多くの加害者には、そんな支払い能力はありません。実際に判決どおり支払われることはほとんどないというのが現実で、被害者やご家族は誤解に苦しめられるのです。

- ※ 1.犯罪等による直接的な被害(=一次被害)が原因で発生する二次的な被害のこと。周囲の無理解による心ない言動や無責任なうわさ話、プライバシー侵害や報道の過熱など

- ※ 2.不法行為や債務不履行で他人に損害を与えた場合に、その損害を金額に換算して支払うお金のこと

――このような多岐にわたる困難から、被害者やその家族は回復していくことができるのでしょうか。

阿久津:「死ぬまで被害者だ」と表現されるご遺族の方もいます。私たちや関係機関の専門的サポートがあったとしても、元の状態に戻ることは難しいですが、少しずつ生活を取り戻していくことは可能だと思います。

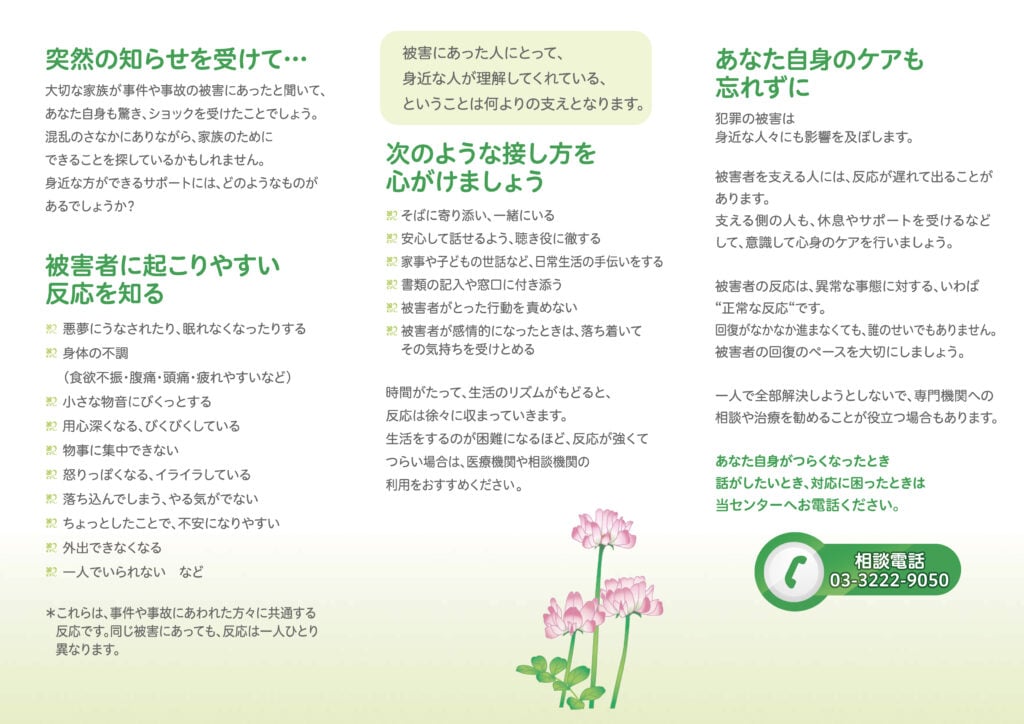

そこで重要なのは、「孤立」させないこと。身近に理解してくれている人がいる、という実感は被害に遭った人にとって何よりの支えになります。

最初は事件のことしか考えられなかったけど、誰かに話を聞いてもらううちに、少し視野が広がることがある。多くの方はそういった形で少しずつ回復を感じていらっしゃるように思います。

私たちも相談を受ける中で、「つらい体験だったけれど、あのことがあって、人の助けや、普通に暮らせることのありがたさに気づいた」といった発言を聞くことがあります。このように、被害体験を自分なりに意味付けできることは回復に踏み出しているサインの一つだと考えます。

――「話を聞く」という行為は、支える手段になり得るのですね。

阿久津:そうですね。ただ、当事者にどう接したらいいのか周囲の人も悩み、そっとしておこうと距離を置く……という状況もよく見られます。知っていただきたいのは「どんな言葉をかけるか」よりも「相手を理解しようと話を聞くこと」の方が重要であるということ。家事や育児を手伝うのもいいですし、一緒にいて、ただ聞き役に徹するといった、「自分のできる範囲で寄り添おう」という姿勢が助けになるのです。

というのも、犯罪はサポートする側も傷つけるんです。何もできない自分に申し訳なさを感じて落ち込むこともあれば、衝撃的な出来事を聞くうちに、「道に車が突っ込んでくるかもしれない」「自宅に誰か潜んでいるのではないか」などと強い警戒心を持ってしまうこともあります。

一緒に背負える範囲が限られるのは当然のことですから、助けようと近寄ったものの、苦しくなって離れるより、自分のできることを理解して「これは難しいけど、こういうことならできる」と、無理のないペースでつながり続ける姿勢が大切です。

――当事者やご家族が集まる「自助グループ」は、どのような役割をしているのでしょうか。

阿久津:犯罪被害のような辛く苦しい体験をすると、他の当事者がその後どのように暮らしているのかを知りたい、という思いが生まれてきます。「共通の体験がある」というつながりの中で、日々生まれる思いや疑問を話していただくことによって、「一人じゃないんだ」「こう考えるのはおかしいことじゃないんだ」と感じ取ることができ、ひいては孤立感の軽減につながっていきます。

自助グループの参加者には、被害から何十年も経過している方もいらっしゃいます。時間が経つほど、「いつまでも苦しんじゃだめだ」「前を向かないと」など、励ましのつもりで言われることが増え、体験を話せる場所が減ってくるからです。

癒えることのない寂しさや悲しみ、亡くなった人との思い出などを安心して話せる場所、という役割も自助グループは果たしています。

被害者を支える社会をつくるために、私たち一人一人ができること

犯罪被害者支援において、社会全体や周囲の人たちに何ができるのかについて、阿久津さんに3つのアドバイスをいただきました。

[1]情報の真偽を見極めて、二次被害となる憶測や批判を拡散しない

SNSやネット上などで被害者に関する情報に接したら、必ずファクトチェックをする。誤解、偏見、憶測に基づく情報の拡散に加担せず、まずは正しい情報を知ろうと努めることが、被害者を苦しめる二次被害の防止へとつながる

[2]被害者の置かれた状況を理解し、話を聞くことを大切にする

身近な人が被害に遭った場合、本人が置かれた状況や気持ちを理解しようと努力することが最も重要。「頑張れ」「前向きに」「忘れよう」といった励ましの言葉は、一生背負うような重い体験には適さない。批判や意見を挟まずに話を聞き、受け止める姿勢が大切

[3]社会課題として関心を持ち続け、できる範囲で行動を起こす

犯罪被害者支援は個人の問題ではなく社会課題。まずは関心を持ち続けることが大切で、その上で自分にできるアクションがあれば動いてみる。被害者支援を充実させるために自治体に意見を届けたり、全国の被害者支援センターの講習に参加したりすることもできる

世の中で起きる全ての事件にいる被害者。その被害者たちは、事件のその後をどう生き、どういった支援を求めているのかを知りたいと思い、取材しました。

今まで「犯罪に遭う」ことはどこか遠い世界の出来事のように思えていました。しかし、誰もが突然当事者になりうるのだ、という現実をまざまざと見せつけられた今回の取材でした。

「人の助けや、普通に過ごせることがどれだけありがたいものか気づいた」という被害者の方の言葉がありましたが、そういう尊い日常を一瞬で奪ってしまう犯罪被害。その苦しみや困難を他人事にせず、社会全体で守り支える意識を持っていかなければいけないと感じました。

撮影:十河英三郎

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。