未来のために何ができる?が見つかるメディア

虐待や性被害——つらい体験をした子どもは「優しい聞き取り」と「専門のケア」が必要。子どもの被害者支援に必要なこととは?

- 子どもが受ける虐待や性被害は、本人の心だけでなく対人関係や健康などにも深刻な影響を及ぼす

- 複数の機関での繰り返しの聞き取りによって、子どもはより深い傷を負うことがある

- 子どもへの聞き取り、診察、ケアを一つの場所で行えるセンターの拡充が重要

取材:日本財団ジャーナル

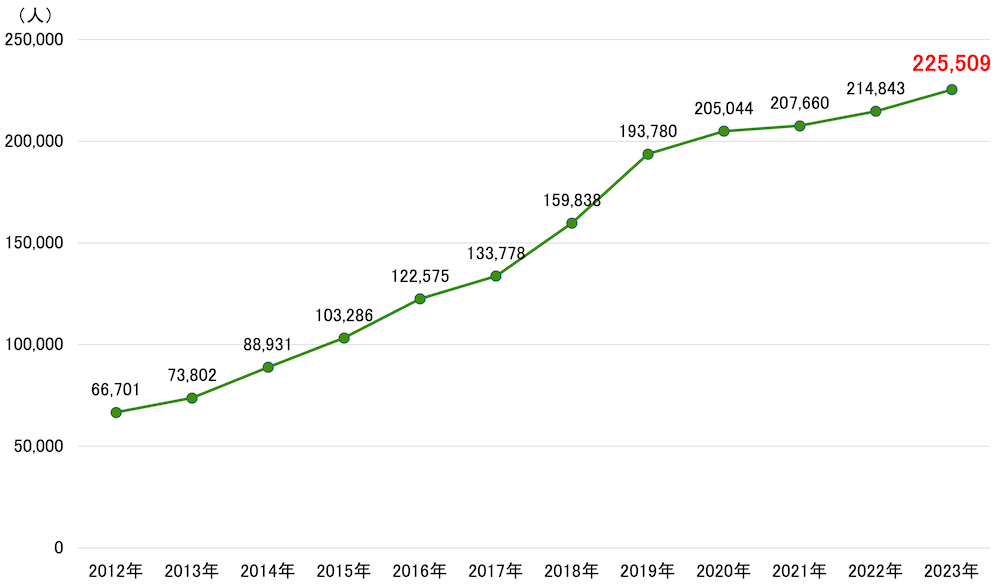

近年、児童虐待の相談件数は増加傾向にあり、こども家庭庁の資料によると、2023年度中に児童相談所が対応したのは22万5,509件。前年度に比べ、 1万666件増加しています。

また、盗撮や不同意わいせつなど、子どもの性被害の報道をよく目にするようになったと感じる人も多いのではないでしょうか。子どもの性被害は事件化に至らないことも多いため、報道されているのは氷山の一角だともいわれています。

- ※ こちらの記事も参考に:日本の子どもの性被害、1日推定1,000件以上。被害の実態と性教育の重要さ(別タブで開く)

たとえ被害が発覚して児童相談所や警察につながったとしても、被害を受けた子どもは、心身に傷を負った状態で複数の大人に繰り返し被害状況を説明しなければならず、強いストレスを負ってしまうことがあります。

こうした状況を防ぐ取り組みとして注目されているのが、子どもへの聞き取り、診察、ケアをワンストップで行う「チルドレンズアドボカシーセンター(以下、CAC)」です。

神奈川県の認定NPO法人 子ども支援センター つなっぐ(以下、つなっぐ)(外部リンク)は、日本ではまだ少ないCACの1つ。子どもに負担の少ない方法で、被害状況の聞き取りを目指す「司法面接」や、性被害が疑われる子どもに特化した診察の方法「系統的全身診察※」、そして被害からの回復や心のケアを支える支援を行っています。

そんな、つなっぐの代表理事で医師の田上幸治(たのうえ・こうじ)さん、同じく代表理事で弁護士の飛田桂(ひだ・けい)さんに、虐待や性被害が子どもに及ぼす影響や、現在の支援が抱える課題とともに、つなっぐの活動内容について伺いました。

- ※ 性被害が疑われる子どもに特化し、子どもに配慮しながら全身を診察する方法

性被害の多くは、児童相談所や警察が把握できず見過ごされる

――子どもへの虐待が増えているのはなぜでしょうか。

田上さん(以下、敬称略):児童虐待は「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト(育児放棄)」「心理的虐待」に分類されます。このうちの「心理的虐待」に、子どもの見ている前で夫婦げんかをしたり、親が家族に暴力をふるったりする「面前DV」が、近年、含まれるようになりました。つまり、かつては虐待とされなかったことがカウントされるようになり、認知件数が増えたと推測されます。

ただ、子育て家庭の孤立、子どもの貧困など、子どもを取り巻く環境が複雑化し、深刻な虐待が増えているのも事実です。

飛田さん(以下、敬称略):児童虐待のうち、性的虐待については、実際に起こっている数は把握されている数よりも遥かに多いと考えられています。これは、性被害について話しづらい空気があることや、子どもが被害を自覚したり訴えたりするのが難しいことと深く関わっています。

また、つなっぐが行った「子どもの性被害への対応に関する実態調査※」では、関東圏を中心とする児童相談所および弁護士会1カ所から、計138件の事例について回答が寄せられました。その中で、被害児童の性別は女子が圧倒的に多く、加害者は、実父、養父や継父、家族の交際相手など(異性である)身近な大人であることが多いことが分かりました。

こうした家庭内での被害は把握されにくい上、周りの大人が事実を受け止めきれないといった理由から、公にならないことが多々あります。

――虐待や性被害は、子どもにどのような影響を及ぼすのでしょうか。

飛田:心に深い傷を負わせるだけでなく、行動面、認知面、対人関係や学業、身体的健康などにも深刻な影響を及ぼします。

例えば、不登校になる、眠れない、食べられない、また解離症状(意識や記憶などに関する感覚をまとめる能力が一時的に失われる状態)が表れる、などが典型的なパターンです。

田上:子どもの頃の虐待や性被害といった体験は、生涯にわたって精神疾患の発症リスク、自殺や自傷、依存症を起こすリスク、さらには生活習慣病にかかるリスクを高めるともいわれています。

「男の子は性被害に遭わない」という偏見が被害者を追い詰める

――虐待や性被害が発覚したあと、被害者はどんな支援を受けますか。

飛田:児童相談所や警察につながり、調査や医療機関での治療や検査を受けます。必要と判断された場合には、児童相談所で一時保護され、家庭に戻らず児童養護施設に入所したり、里親家庭で育てられたりすることもあります。

ただし、被害を受けていても、児童相談所や警察につながれない子どもたちもたくさんいます。実際には、緊急避難所として機能する民間の女性向けシェルターを頼る子も多いですね。

――被害者が男の子の場合はどうなるのでしょうか。

飛田:女性向けシェルターには入れないため、行き場所がなければ貧困層向けのシェルターに入ることもあります。近年は女子用、男子用に分かれた子ども向けシェルターも少しずつ増えてきていますが、男の子が避難できる場所はまだ少ないですね。

――「性被害に遭うのは女の子」というイメージがありますが、実際はそうではないんですね。

飛田:「男の子は性被害に遭わない」という偏見が社会に根強くあるため、本人が被害を自覚しにくく、自覚しても誰にも言えないことが多いんです。また、加害者が同性の場合は、うまく丸め込まれて「相手のせいではない」と思い込んでしまうこともあるんです。

性被害経験のある男性が自殺を図るリスクは、そうでない人と比べて大幅に上昇するという研究結果(※)もあります。男の子の性被害も決して見過ごせない問題です。

調査や捜査、診察で「二次被害」を負う子どもは多い

――児童相談所や警察などにつながった子どもは、どんな調査を受けますか。

飛田:児童相談所/警察/検察、医療機関などが、被害についての詳細な聞き取りをそれぞれに行います。しかし、複数の機関に何度も足を運び、苦しい体験について繰り返し話すため、子どもには大変な負担がかかります。調査の過程で、心に再び傷を負う「二次被害」が生じることもあります。

被害について話すときは、頭の中でもう一度現場に戻って、被害に遭っている状況を再体験することになるんです。トラウマになるような体験なのに、何度も再体験するのは当然つらいですよね。なかには、心身の調子を崩して外出できなくなる子や、入院が必要になる子もいます。

また、子どもは大人のように正確に話すことが難しいので、聞き手の質問の仕方が不適切な場合や、何度も同じ話をさせられた場合は、曖昧なことを言ってしまう可能性が高くなります。その結果、話したことが証拠としては不十分と見なされることも多々あるため、そのような子どもは「つらい思いをして頑張って話したのに、何もいいことがなかった」と絶望してしまいがちです。

田上:証拠保全のために医療機関で診察を受けることがありますが、特に性被害のケースでは、「二次被害」が生じることもあります。

そうした事態を防ぐために、子どもの負担を最小限にしながら被害の証拠を保全できる「系統的全身診察」という方法があります。

これは性被害を疑われる子どもに特化した診察で、まずは挨拶や雑談を通して信頼関係を築き、リラックスした状態で診察を始めます。全身のパーツを一つ一つ丁寧に診ていき、自然な流れで外陰部を診察する。決して無理強いはせず、子どもの場合は内診も行いません。

田上:ところが、警察が証拠保全のために、専門知識のない産婦人科医に診察を依頼してしまうことがあります。すると、「分娩台にいきなり乗せられて、治療器具の挿入を伴う内診をされる」といった、子どもにとって非常にショックなことが起こり、心に深い傷を負ったり、解離症状を起こしたりすることがあるんです。

性被害を受けた子どもに特化した診察方法や関わり方があることは、医療の世界でもまだまだ知られていない印象です。もっと認知が広がってほしいですね。

CACがあれば、被害に遭った子どもの負担を最小限にできる

――被害後の調査で生じる「二次被害」を防ぐ方法はありますか。

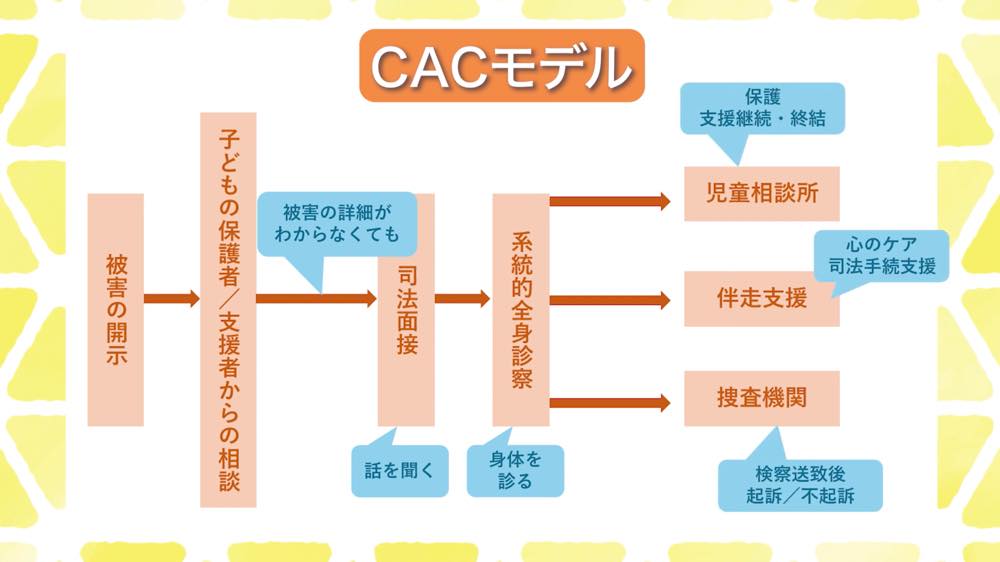

飛田:「CAC」を全国につくることが重要です。CACは、児童相談所や行政、警察、裁判所、弁護士、医療機関、教育施設などの専門家がチームとなって、被害を受けた子どもを支援するセンターです。

さまざまな支援が一カ所で完結するので、複数の機関に何度も出向く必要がなく、子どもの負担が減る上に、先ほどお話しした「系統的全身診察」や、子どもに負担の少ない聞き取りを目指す「司法面接」などの専門的な支援を受けることができます。

――司法面接とはなんですか。

飛田:被害に遭ったときの状況を子どもが自由に話せるよう、専門的な手法を使って行う聞き取りです。従来の事情聴取とは全く異なり、安心できる雰囲気をつくること、暗示や誘導をしないことに重きを置いています。その結果、子どもの負担を減らし、正確な情報をより多く引き出すことができるんです。

司法面接の実施は最小限の回数のみ。面接の様子は必ず撮影し、同時に隣室からも見られるので、さまざまな機関に共有できます。

被害直後から中長期にわたって多角的にサポート

――「つなっぐ」の伴走支援について、詳しく教えてください。

飛田:簡単に言えば「子どものなんでも屋さん」ですね。心のケア、居場所づくり、通院サポート、食糧支援、外出同行、通学や受験のサポートなど、一人一人に合わせた柔軟な支援を行っています。一人の子どもを、数年にわたって継続支援することもあります。

家庭内で虐待や性被害を受けていた子の場合は、一番深く関わっていた大人が尋常ではない環境をつくっていたわけです。初めて虐待を受けていたことを自覚し、自分の家庭が普通ではないことを認識したとき、多くの子は「自分自身の存在やそんな環境に居た自分の言動は、おかしいのではないか」と思って自分自身を信じられなくなったり、社会が怖くなったりしてしまいます。

その結果、今まで当たり前にしていたこともできなくなってしまうことがあります。そのときに、大人としてしっかりと向き合い、一つ一つの課題について相談できる専門家につなぐのが私たちの役割です。

また、被害に遭った子どもが健康に楽しく生きられるようになるよう、関わり方には十分注意しています。子どもが抱えるトラウマをあえて深掘りせず、自分で対処する方法を一緒に考えるという関わり方も支援の一つです。

――トラウマを深掘りしないのはなぜですか。

飛田:全てを解明すれば現状が良くなるか、トラウマの原因を徹底的に避ければ幸せに生きられるかというと、必ずしもそうではないからです。

例えば、ある子どもが「茂みの中からオオカミが出てきて、噛まれて痛い」という経験をするとします。その子は、その後茂みを見るたびに怖くなり、その瞬間、噛まれているわけではないのに、痛みがよみがえってしまう。もちろん、感じている怖さや痛みは否定できません。

でも「茂みには二度と近づかない」となればどこにも行けなくなるし、「噛まれたときのことを細かく思い出して怖さを克服する」となれば余計に傷つく可能性があります。

それよりも、「どうして茂みが怖いのか、なぜ痛いと感じるのか」というメカニズムを共に学ぶことで、「茂みに行っても怖くない、もう痛くない」という体験を一緒に積み重ねていきたいんです。

被害後によみがえる怖さや痛みを、「本物」にしていくのではなく、外の世界に出ていくことでそれらが徐々に薄れていくのを一緒に体感することが大切だと思っています。

ちなみに、性被害に遭った子どもには「あえて自分から茂みに何度も行く」という特有の行動も見られます。こういった「性化行動※」との向き合い方も、支援においては重要なポイントです。

- ※ 性的虐待を受けた子どもに見られる行動の一例。年齢にそぐわない性的言動や、自分や他者の性的な体の部位に強い関心を示すなどが含まれる

――「性化行動」には、例えばどのようなものがありますか。

飛田:自分に起きたことが何かを知るために、主体的に被害を再現するような行動に出たり、幼い子だと、出産動画を繰り返し観たりもします。

ただ、「性化行動」を簡単に止めることはできません。繰り返すうちに「自分は汚い人間だ」と思い始めて自己肯定感が下がったり、そこでできた人間関係や生活習慣がさらにその子を苦しめる原因になったりすることもあります。

そこで私たちは、「性化行動」が出始めた段階で本人と一緒にメカニズムを勉強します。再現してしまうこと自体を否定したり、悪い行動だと言ったりはしません。そして「性化行動は当然起きることだから大丈夫」「でも、あなたが危ない目に遭うのは悲しいから、少しずつやめていこう」「もし危ない場所に行ったら迎えに行くよ」と伝えています。

「子どもには子ども専門の支援が必要」と知ってほしい

――虐待や性被害を受けた子どもへの支援は、今後どのように発展していくべきですか。

田上:被害を受けた後、できるだけ早い段階で心身の回復をサポートする体制づくりが必要です。心身のダメージを放っておくと、精神疾患や依存症などを発症する可能性が高くなり、その後の人生に大きな影響が及んでしまいます。

飛田:しかし日本では、「被害者が大人の場合と子どもの場合では、必要な対応が全く異なる」という事実があまり知られていません。

まずは、子どもには子どものための場所や、専門的な支援が必要だということを知ってもらいたいです。

かつては、国際的にも「将来的に、精神疾患や依存症などを発症した際に対応する」という体制が多く、初期段階の対応は手薄でした。けれど今は、「そうなる前に予防する」ことに比重を置かれるようになってきています。

私は、日本も間もなくそうなると信じています。子どもたちのために一緒に戦ってくれる、心ある人たちに立ち上がってほしいです。

虐待や性被害を受けている子どもたちのために、周りの大人一人一人ができること

虐待や性被害を受けている子どもたちのために、周囲の大人に何ができるのかについて、飛田さんと田上さんに3つのアドバイスをいただきました。

[1]子どもの「大人から守られる権利」を尊重する

虐待や性被害は「子どもの問題」ではなく、虐待を行う加害者や、加害を見過ごす大人の問題。身近な子どもの様子に異変がみられるときは、信頼できる機関に相談する

相談できる機関の例:児童相談所/弁護士/警察/性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターなど

[2]虐待や性被害についての正しい知識を得る

被害を受けている子どもを守ろうと行動しても、誤った知識をもって働きかけた場合、状況をさらに悪くしたり、本人を傷つけたりする可能性がある。正しい関わり方を学ぶことが大切

[3]アクションを起こす

被害を受けた子どもが自分自身を傷つけるような行動をしているときは、その行動を否定せず、危ない場所から離れるよう背中を押し、安全な場所につなぐようにする

「虐待や性被害を受けた子どもは、被害発覚後どのような対応を受けているのか」という疑問から今回の取材に至りました。

被害の聞き取りの過程で「二次被害」を負うことがある、CACの数が圧倒的に不足しているといった厳しい現実も見えてきましたが、「つなっぐ」のような機関があると知って希望を持てました。今後、日本版CACが拡大していくことに期待したいと思います。

撮影:十河英三郎

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。