未来のために何ができる?が見つかるメディア

若者には相談しやすい場づくりが必要。思春期の健康を支える「ユースヘルスケア」とは?

- 「ユースヘルスケア」とは、思春期に形成される健康習慣を支える包括的なケアのこと

- 性や健康の悩みは、恥ずかしさや自責感などから相談しづらく、支援の場も不足している

- 互いの「バウンダリー(※)」を尊重し、相談や教育を通じて生きる力を養うことが大切

- ※ 「バウンダリー」とは、自分と他者の領域(体、心、思考、時間など)を区別する境界線のこと

取材:日本財団ジャーナル

近年、若者の身体的、精神的、社会的な健康と発達を支える「ユースヘルスケア」が注目を集めています。

「ユースヘルスケア」とは、健康的な人生を送るための教育や、性に関する正しい知識、医療の機会を提供する取り組みのこと。東京都も、2023年10月に10代からの健康・医療サイト「TOKYO YOUTH HEALTHCARE(トーキョー・ユース・ヘルスケア)」(外部リンク)をオープンし、思春期に特化した健康に関する悩みや不安の解消を支援しています。

食事、運動、精神的なケアといった、健康を守るための行動習慣は、主に思春期までに形成され、生涯にわたって影響を与えます。しかし、この時期に全ての人が健康について正しく理解し、健やかな行動習慣を築けるわけではありません。特に性に関する悩みは、恥ずかしさや自責感から相談できないという若者も少なくありません。

そこで重要になるのが、体や心についての悩み事から、人間関係の悩み、性に関することまで、幅広く安心して相談できる場づくりです。

今回は、「人生をデザインするために性を学ぼう」をコンセプトに、包括的性教育(※)の普及を目指すNPO法人ピルコン(外部リンク)・代表の染矢明日香(そめや・あすか)さんに、「ユースヘルスケア」の現状と課題、そして品川区から委託を受けて運営する10代向けのオンライン相談事業「しなわかチャット」(外部リンク)の取り組みについてお話を伺いました。

- ※ 「包括的性教育」とは、生殖や性行動に関する知識だけでなく、ジェンダー・セクシュアリティーや人間関係を含め、人権に基づき深く学ぶ性教育のこと

若者が「全てが満たされた幸せな状態」で生きられるようサポート

――「ユースヘルスケア」について教えてください。

染矢さん(以下、敬称略):「ユースヘルスケア」とは、若者が心身ともに健康に成長し、それぞれが望む選択やライフプランを実践できるように、利用しやすいサービスや情報提供を含めて支える取り組み全般を指します。

日本語に直訳すると「若者の健康のケア」ですが、ここでいう「健康」とは、世界保健機関(WHO)が定義する健康のことで、「体も心も、社会や人との関係も、全てが満たされた状態」を指します。

一般的に、健康は「身体的に病気ではない状態」と考えられがちです。そのため、「全てが満たされていて幸せ」とはいえない状況でも、「疾病もなく病弱でもないから問題がない」と考え、適切なケアにつながれずにいる人がたくさんいます。

若者は大人と比較して、困り事を言語化する力や、自ら医療機関や相談機関にアクセスする力が不足しがちです。特に性に関することについては、より一層相談するハードルが上がります。

その結果、心や体の調子を崩してしまったり、性感染症や望まない妊娠、暴力や性的搾取の被害者や加害者になったりするリスクが高まります。だからこそ、正しい医療の知識や、包括的性教育、ライフスキル教育(=日常での困り事を解決する力を養う教育)を含め提供できる「ユースヘルスケア」が必要なのです。

――「ユースヘルスケア」はどこで受けることができますか。

染矢:産婦人科や小児科などの医療機関や保健所、学校、地域の児童館などが挙げられますが、それぞれの専門に特化していてワンストップでは提供されていないことが多いですね。

北欧やヨーロッパの国々ではユース専門のさまざまな健康に関する相談や診療ができる「ユースクリニック」があります。2025年現在、報道によると日本で「ユースクリニック」としてオープンしている場所は約60カ所あるそうですが、国が主導しているわけではなく、スウェーデン発祥の「ユースクリニック」の理念をベースに、各々の提供機関が独自の形を模索している状況です。

「ユースクリニック」の目的は、主に「若者の性と生殖に関する健康と権利に焦点を当て、身体的、精神的な健康を促進すること」にあります。そのために、医学や心理学など包括的な観点が必要とされています。

また、保険証を持たずに子どもだけで受診できるのも特徴で、無料で医師や看護師に相談することができます。例えば、「妊娠したかもしれない」「親や恋人から暴力を振るわれている」「生理痛が重くてつらい」「人間関係に困り事がある」「体のここが変かもしれない」など、性や人間関係の悩みを含めた幅広い相談を受け付けています。

そして、「ユースクリニック」を訪れる若者が、自分のことをちゃんと診てもらえて、親しみやすい応対を受けられたと感じられることも重要です。

――「ユースヘルスケア」を受けることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。

染矢:「身体的、精神的、社会的につらいのは当たり前じゃない」「もっと幸せな状態を目指していい」と知ることができ、自分の心と体を大事にできるようになります。そして、何かあったときに、すぐに支援者や専門家につながれるようになり、問題解決が早くなるといったメリットもあります。

また、若者たちはサービスに満足すると周りにも勧めてくれることが多いので、地域の若者全体に「自分で自分の健康を守ろう」という意識が広がりやすいともいえます。

自分も相手も尊重するための「バウンダリー意識」を育む

――他にはどのようなことが得られますか。

染矢:「バウンダリー意識」を育むことができます。「バウンダリー」とは、「自分と他者を区別し、尊重するために必要な境界線」のこと。その境界線を意識することを「バウンダリー意識」といいます。

「バウンダリー意識」を育む上で前提となるのが、「自分と他者には異なる考え方や感じ方があって、それぞれが尊重されるべきである」という考え方です。これは、「自分が嫌なことは相手にしない」という考え方とは少し異なりますね。

例えば、勝手に体を触られたり、内緒にしたいことを開示させられたり、持ち物を無断で見られたりすると、不快に感じる人もいますよね。体や心、時間や空間など、さまざまな領域にバウンダリーが存在します。そして、それを勝手に越えられたり侵害されたりすると、不安に思ったり傷ついたりしてしまいます。自分のバウンダリーが守られることは誰もが持つ権利です。

だからこそ、肩を叩く、ハグをするなどの他者の体に触れる行為、プライベートな質問、他者の空間への侵入といった、バウンダリーを超える行為を行うときには、必ず相手に確認や同意を取ることが大切です。それが、自分と相手を尊重することにつながります。

――「バウンダリー意識」はどのように形成することができるのでしょうか。

染矢:子どもの頃から「あなたはどうしたい?」と本人の意思や思いを問い、きちんと「イエス/ノー」を尊重するような関わりを続けることで、育てていくことができます。しかし、実際には「バウンダリー意識」がうまく形成されないまま、大人になる人も少なくありません。

「バウンダリー意識」が希薄だと、自分の気持ちに気がつきにくくバウンダリーを侵害されても自分を守れなかったり、「嫌われるのが怖いから」もしくは「仲がいいからこのくらいはいいだろう」などと同意のない性行為につながってしまったりと、自分も相手も傷つけやすくなってしまいます。

思春期に「バウンダリー意識」が正しく形成されることは大切ですが、大人になってからでも、人との関わりの中で意識して実践してみることで、少しずつ身につけていくことができます。

「ユースヘルスケア」を提供する場は不足している

――日本での「ユースヘルスケア」の普及状況はいかがでしょうか。

染矢:残念ながら、まだ十分ではありません。「ユースヘルスケア」の核となる包括的性教育も社会に浸透していないのが現状です。

もともと日本には、「性のことを公に話すのは恥ずかしいこと」「家族であっても性のことは隠すべき」という文化的な価値観が存在します。さらに、かつて性教育へのバッシングが起こったこともあり、学校で詳しい性教育を行うことが難しくなってしまったんです。

しかし、「性について若者に教えないよりも、きちんと教えた方が慎重な判断ができ、健康面のリスクが下がる」ということが専門家による研究でも分かっています。科学的な研究に基づく知見を、政策や社会制度にも反映していく重要性を感じます。

――近年、性教育の一種である「プレコンセプションケア」が推進されています。包括的性教育とはどう違うのでしょうか。

染矢:「プレコンセプションケア」とは、WHOの定義では、「妊娠前の女性やカップルを対象に生物医学的、行動学的、社会的な健康介入を提供すること」で、この中には包括的性教育や、産む・産まないを自分で選べること、メンタルヘルスなど多様な支援を含みます。

一方で、日本の施策としては「将来の妊娠のために正しい性知識を身につけ、適切な年齢で子どもを産める健康な体をつくることを目指す」という本来の意味とは異なる考え方になりがちです。こうなってしまうと、包括的性教育とは向いている方向が異なります。

包括的性教育では、本人の望む生き方や人権を尊重することが前提となってきます。つまり、「産む」だけでなく「産まない」選択肢が当然に存在します。ただ、今の社会ではこの考え方をあまり尊重されていない印象を受けます。

「大人の言うことに従うべき」という価値観が根強く残る日本では、子どもの主体的な選択が軽視されたり、性に関する知識を学んだりすることに否定的な傾向があります。

一方で、性感染症(※)や予期せぬ妊娠を経験した若者には問題があるとされ、「だらしがない」「ダメな子だ」とレッテルを貼られ、本人の自己責任としてしまうことが多いですよね。実際には、自分の身を守るための知識がなかったり、パートナーが避妊の責任を負わなかったり、恋愛関係にしか居場所を見出せなかったりといった、さまざまな事情があるはずです。

「若者の問題」とされていることが本当に若者だけの問題なのかを、大人が問い直していく必要があると思います。また、ケアが必要な状況にありながら、「自分が間違えてしまったから我慢するべきだ」「恥ずかしいから」とケアにつながるのをためらう風潮も変えていく必要があります。

- ※ 「性感染症」とは、性的な接触を介して感染する可能性がある感染症のこと

匿名のチャットで相談できる窓口「しなわかチャット」

――染矢さんが運営するピルコンは、主にどのような活動に取り組んでいますか。

染矢:中学校や高校からの依頼を受けて、年間120回ほど学生向けの性教育講演を行っています。大人が上から教えるのではなく、歳の近い人同士で知識を共有し合って一緒に考えられるよう、講師は20代のメンバーが中心です。

「バウンダリー意識」が希薄だったり、ジェンダーバイアス(※1)があったりすると、他者と健全な関係を築きにくいため、「性的同意(※2)」や「デートDV(※3)」などのテーマも扱います。中高生からも「知ることができて良かった」と言ってもらえることが多いですね。

- ※ 1.「ジェンダーバイアス」とは、性別の違いによって特定の役割や行動などに思い込みや偏見を無意識に持つことや、そのために社会的な評価や扱いが差別的になること

- ※ 2.「性的同意」とは、性的な行為に対して、その行為を積極的にしたいと望むお互いの意思を確認すること。性的な行為への参加には、お互いの「したい」という明確で積極的な意思表示があることが大切

- ※ 3.「デートDV」とは、カップル間で起こる暴力のこと。「愛しているなら、相手が自分の思いどおりになるのが当然」と考え、コントロールしようとする態度や行動のこと

――2025年1月からは、10代向けの心と体の相談窓口「しなわかチャット」を運営していますよね。どんなサービスでしょうか。

染矢:オンラインチャットで匿名相談を受けつける他、月に1回、品川区内の施設で対面の相談会を実施しています。利用できるのは品川区在住・在学の中学生から19歳までの人としていますが、時には小学生から相談が寄せられることもあります。これまでにおよそ200件の相談がありました。

――利用者はどんな経路からアクセスするのでしょうか。

染矢:品川区の学校に通う小中学生はタブレット端末を貸与されるのですが、そこに入っているアプリから相談につながる子が多いですね。相談内容は、家庭や学校での悩み、心や体の悩みの他、「なんとなく生きづらい」というものも少なくありません。そうした声に寄り添い、その子自身の力を認めながら、できることを一緒に考えています。

ただ、関わりは情報を提供するところで終わりがちです。また、チャット相談はプライバシーが保てて気軽に利用できる一方で、自分の困り事や気持ちを文字にしなければならないのが難点です。言語化が苦手な子だと、うまくコミュニケーションが取れず、途中で離脱してしまうこともあります。

そうした課題を解決するため、今後は対面で相談できる機会を広げていきたいと考えています。チャット相談から得られた貴重な声を政策に活かすサポートもしていきたいですね。

――相談を受けるに際に心がけていることはありますか。

染矢:本人の意思や思いに対して、否定やジャッジをせず、ありのままに受け止めるように心がけています。そして、本人が守られる権利があることを伝え、必要な情報提供や主体的に選択できるようサポートしていきます。

こうした姿勢で相談に乗ることで、再び頼ってくれやすくもなるんです。孤独に困り事を抱え込んでいた子が、自ら相談できるようになるのは、とても大きな前進です。

若者の自分らしい選択をサポートできる体制づくり

――ピルコンとしては、今後どのようなことに取り組んでいく予定ですか。

染矢:「ユースヘルスケア」は、日本ではまだあまり浸透しておらず、ケアを提供する機関同士の連携も取れていません。まずはそれぞれの取り組みや課題、対応策を調査し、共有し合える環境をつくっていきたいです。そして、大人側の認識のアップデートにも力を入れていきたいと思っています。

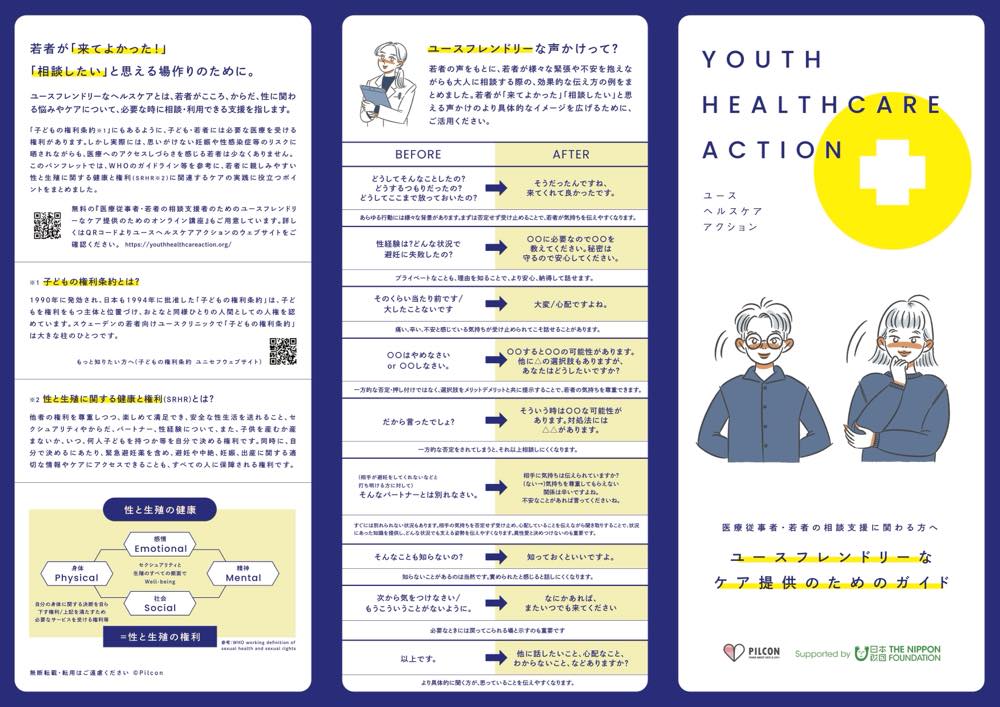

ピルコンでは、若者が必要なケアにアクセスできる体制づくりを目指す「ユースヘルスケアアクション」というプロジェクトに取り組んでおり、包括的性教育をしたい人向けの教材作成や、「ユースヘルスケア」の提供者向けの啓発活動を行っています。このプロジェクトをより一層強化していきたいです。

若者が気軽に相談できる環境をつくること、そして相談してくれたときに「そんなことも知らなかったの?」「なんでそんなことをしたの?」と責めるのではなく、「来てくれてよかった」と受け止め、その子が自分らしい選択をできるようサポートする人を増やすこと。まずはそこからだと思っています。

若者が適切な「ユースヘルスケア」を得るために、私たち一人一人ができること

若者が「ユースヘルスケア」にアクセスしやすい社会をつくるために、社会全体や私たち一人一人にできることを、染矢さんに教えてもらいました。

[1]「ユースヘルスケア」について周りにもシェアしてみる

健康は「身体的に病気ではない状態」ではなく、「体も心も、社会や人との関係も、全てが満たされた状態」のこと。もし身近な子どもや若者が暴力を受けていたり、心や体の不調を我慢したりしていたら、「ユースヘルスケア」につながる方法を知らせてみる

[2]自分や他者への「バウンダリー意識」を育む

「自分が嫌なことは相手にしない」ではなく、「自分と他者には違う考え方や感じ方があって、それぞれが尊重されるべきである」という考え方を身につける。そして、バウンダリーを超えるときには、相手に確認や同意を取り、尊重することが大切

[3]SRHR(性と生殖に関する健康と権利)について理解を深める

「SRHR(※)」とは、自分の心と体、人生、性や生殖について、正しく十分な情報を得られ、自分の意思で選び決定できる権利のこと。そのために、誰もが必要な医療やケアを受けることができ、心も体も健やかに、自分らしく充実した人生を生きることができることを理解する

- ※ 「SRHR」は、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ(Sexual and Reproductive Health and Rights)の略

「しなわかチャット」について知ったことをきっかけに、ユースヘルスケアに興味を持ち今回の取材に至りました。

ユースヘルスケアは若者の健康を守るのに欠かせない取り組みですが、日本ではまだ不十分です。オンラインと対面、両方の相談窓口が増えていくこと、包括的性教育の重要性が広まることを期待し、今後も動向を注視していきたいと思います。

撮影:永西永実

〈プロフィール〉

染矢明日香(そめや・あすか)

NPO 法人ピルコン理事長。公認心理師。日本思春期学会性教育認定講師。思春期保健相談士。 公衆衛生学修士。慶應義塾大学SFC 研究所上席所員。性教育講演や情報発信、性教育教材の開発・ 普及、性教育に関わるサイトやコンテンツ監修、 政策提言等を行う。著書に『マンガでわかるオトコの子の「性」』(監修:村瀬幸浩、マンガ:みすこそ、合同出版)、『はじめてまなぶこころ・からだ・性のだいじここからかるた』(監修:艮香織、合同出版)。監修書に『10 代の不安・悩みにこたえる「性」の本』(学研プラス)などがある。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。