未来のために何ができる?が見つかるメディア

“脱福祉”型就労施設が目指す、障害者の経済的自立。誰もが活躍できる職場づくり

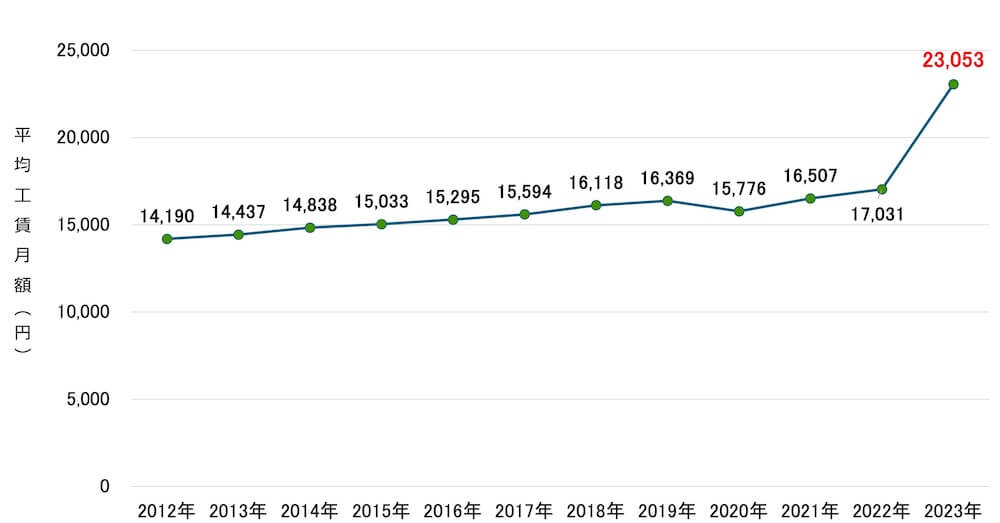

- 就労継続支援B型事業所(※1)で働く障害者の月額平均工賃(※2)は2万円強。経済的に自立するにはほど遠いのが現実

- 脱福祉型就労施設の植物工場「ソーシャルファーム大崎」では、月額平均約9万円の給与(賃金)を実現

- 障害者の自立と社会参加を促すのが「障害者の就労支援」の意義。活躍できる場がやりがいを促す

- ※ 1.一般企業で働くことが難しい障害や難病のある人に就労の機会を提供するとともに、就労に関する知識や能力を向上するための訓練を行う支援事業所。雇用契約を結ばず自分のペースで働けるB型と、事業者と雇用契約を結ぶA型の2種類がある

- ※ 2.就労継続支援B型事業所で、生産、加工などの労力に対して支払われるお金

取材:日本財団ジャーナル編集部

月額2万3,053円——これは就労継続支援B型事業所で働く人たちが得られる、2023年度の全国平均工賃の月額です。報酬改定や工賃の算定方式の見直しもあり、前年よりも6,000円以上も増加しているものの、経済的に自立した暮らしを送るにはほど遠いのが現状です。

- ※ 平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、2022年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していたところ、2024年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母に用いた新しい算定方式を導入することとした(2023年度からは、新しい計算方式による平均工賃月額が反映されている)

そのような背景の中、社会福祉法人チャレンジドらいふ(外部リンク)は日本財団からの助成を受けて、2024年3月、就労継続支援B型事業所の1つを廃止し、売上げで給与を払う一般事業所「ソーシャルファーム大崎」を、宮城県美里町に開設しました。

水耕栽培でホウレンソウを育てる植物工場で、利用者は一般雇用(社員)になります。社会保障費に頼らず給料を支払うことができる「脱福祉」型の就労施設となり、日本で初めての試みとなります。

それまで月額平均1万程度だった賃金(工賃)は、約9万円まで上がり、障害のある人たちの待遇改善につながっています。

工場の開設から約1年が経ち、そこで働く人たちにどのような変化が見られたのか。また、経営を継続する上で、いまどんな課題を抱えているのか。チャレンジドらいふの理事長・白石圭太郎(しらいし・けいたろう)さんにお話を伺います。

「利用者」から「社員」となり、働く人の意識に変化が生まれた

――「ソーシャルファーム大崎」を開設することになったとき、率直にどんなお気持ちでしたか。

白石さん(以下、敬称略):私はこれまで障害者の就労支援に携わってきましたが、長年、働くことができる障害のある人たちにチャンスがないことを疑問に思っていました。本当は一般就労も可能なはずなのに、多くの人が福祉施設で働く選択肢しか与えられていない。

ですから、「ソーシャルファーム大崎」を開設することで、障害のある人たちが働けて、活躍できることを証明できるのではないか、と思ったんです。

――「脱福祉」型就労という言葉が印象的です。

白石:厳密にいうと「脱公費」になります。「ソーシャルファーム大崎」で働いている皆さんも何らかの支援や配慮が必要で、そこには「福祉」は存在しています。ただ「公費(※)」は存在しません。

- ※ 就労継続支援は国や自治体が行う障害福祉サービスの一環であり、利用料がかかるが、原則9割は公費として国や自治体が負担。残り1割を利用者が負担する仕組みになっている

――開設にあたって、苦労した点はありますか?

白石:ここで働く社員は、もともとチャレンジドらいふが運営していたB型事業所の利用者の方たちなので、彼らを迎え入れる上での心配はありませんでした。どのようにサポートすればいいのかは、すでに分かっていましたので。

ただ、ホウレンソウを水耕栽培するという面では苦労がありましたね。私も含め、誰もやったことがない作業ですし、農業すらしたことありませんでしたから。ですから、地元の農家さんにサポートしていただきながら、手探りで進めていきました。

――社員として働く障害のある皆さんに変化は見られましたか。

白石:最初は何をすればいいのか分からなくて、指示待ち状態の人が多かったんです。でも、仕事や環境に慣れてくるにつれてどんどん自発的に行動するようになっていきました。それは仕事面だけではなくて、例えばなかには運転免許を取得した人もいるんです。B型事業所時代には考えられなかったことだと思います。

B型事業所の「利用者」から「ソーシャルファーム大崎」の「社員」になったことで、意識の変化があったのではないでしょうか。「自分は雇用されている」「ちゃんと仕事をして給与をもらっている」という実感は、やはり強く影響するのだと思います。

社員として働き、自分の夢が持てるようになった

「社員として雇用されている」という事実は、「自分も社会人の一人」という意識にもつながっていくでしょう。そしてその意識が、一人一人の自立へとつながっていく。「ソーシャルファーム大崎」の環境は、働く障害のある皆さんにポジティブな影響を与えているようです。

ここで、実際に働く、一條和彦(いちじょう・かずひこ)さん、菅原良(すがわら・りょう)さん、阿部芳樹(あべ・よしき)さん、熊谷三春(くまがい・みつはる)さんにもお話を伺いました。

――皆さんが「ソーシャルファーム大崎」で働くことになったとき、どんなお気持ちでしたか。

熊谷さん(以下、敬称略):最初は難しそうだな、と思いました。仕事を全部覚えられるのか不安でしたし、正直迷いました。でもいまはやってみて良かったな、と思います。

阿部さん(以下、敬称略):熊谷さんと一緒で、自分にこの仕事ができるのか、と不安を感じました。でもサポートしてくれる職員の方に分からない部分を聞き、一つ一つ覚えながら、楽しく働けています。

菅原さん(以下、敬称略):以前いた事業所とは作業が異なるので、私も不安でした。

一條さん(以下、敬称略):私は以前、A型事業所を利用していたんですが、うまくなじめず、B型事業所を利用することにしたんです。だから、この工場での仕事もA型事業所の時と同じようにうまくできないんじゃないか、という不安があって、緊張しました。

――実際にどんな仕事を任せられているんですか。

熊谷:ホウレンソウを収穫したり、苗を植えたり、あとは掃除をしたりと、全般的にやっています。

阿部:種まきやパネルの水洗いもしますね。みんなで一緒にやっています。

――仕事をする上で難しい点はありますか。

菅原:種まきの際にグラム数をしっかり量らなくてはいけなくて、それが少し難しいです。でも、ホウレンソウの苗を植えるのはとても楽しいですね。

一條:私よりも年下の若い子たちが多くて、彼らが難なく作業をしているのを見ると焦ってしまいます。ただ、シンプルな作業も多いので、落ち着いてやれば大丈夫です。

熊谷:一通り覚えてしまえば難しいことはありませんが、それでももっともっと勉強しないといけないな、と感じます。勉強すれば失敗も減りますし、そうしてホウレンソウが収穫できたときはうれしいですね。

――今後の夢や目標を聞かせてください。

阿部:いまは家族と一緒に暮らしているんですが、いずれはグループホームに入って親離れしたいです。そのためにもお金を貯めなければいけないので、ここで頑張って働きます。そしてグループホームを経験したら、次はひとり暮らしをしてみたいですね。

菅原:いまのところやりたいことはないんですけど、夢ができたときのためにも、まずは貯金をしておきたいです。

一條:私は趣味のプラモデルのために、お金を貯めておきたいです。

熊谷:私は昔、目標がなかったんです。でも、ここで働くようになって、目標が持てるようになりました。一番の目標は一人前になること。仕事も生活も全部パーフェクトにできればいいけど、なかなかうまくいかなくて……。それをこなせるようになりたいです。

障害のある人たちにも「本当に必要とされている仕事」をしてもらいたい

「ソーシャルファーム大崎」での仕事が、障害のある皆さんの働き方や生き方に対する意識を大きく変えているようです。

その状況を捉え、理事長である白石さんは「障害者の就労」の未来をどう見据えているのでしょうか。

――ここで働くの皆さんの姿を見て、大きな可能性を感じられているのではないでしょうか?

白石:本当にそうですね。B型事業所の利用者だった人たちも、作業内容の工程を明確にして指導すれば、会社に欠かせない人材になりうるんです。もちろん、全員とは言い切れません。なかにはそれでも難しい人もいます。

ただ、これまで「一般就労はできないだろう」と見なされてきた人たちのなかには、十分そのポテンシャルを秘めている人たちがいるのも事実です。「ソーシャルファーム大崎」は、その証明になっていると思います。

――改めて、いまの障害者の就労が抱える課題とはなんだとお考えですか。

白石:障害のある人たちは、“きれいだけど、あまり必要とされない仕事”に従事させられる傾向にあります。B型事業所で作られているものの多くは、売れることを重視していません。「障害のある人たちが働ける場所がある」ことが重視されてきました。

でも、いつまでもそれではいけない。本当に必要とされる仕事、人手が足りていないところに、障害のある人たちにも加わってもらうべきなんです。

なるべく無理をさせず、きれいな仕事だけをお願いしようと考えるのは、障害のある人たちの尊厳を奪うことにもつながります。誰しも本当に必要とされている仕事を任される方が、やりがいも生きがいも感じられると思うんです。

ソーシャルファーム大崎で働く社員の皆さんの姿を見てもらえれば分かりますが、みんな、自分の給料を稼ぐために懸命に頑張っている。頑張りが給料に反映されるんだと思うと、仕事への向き合い方が変わるんですよ。

そもそも人は誰しも得意なこと、苦手なことがあり、障害のある人は苦手なことに障害者手帳がつくかどうかだけの違いです。そこで、海外であれば「じゃあ、私に何かできることはある?」と聞き、誰かが苦手なことを補う。

そういう見方や考え方が広がっていくと、障害者の就労問題も少しずつ改善されていくのではないでしょうか。

編集後記

全国初の「脱福祉」型就労の事業モデルとして注目を集めた「ソーシャルファーム大崎」。これからの障害者の就労の在り方について考えるヒントが得られるのではないか、と取材を申し込みました。

今回強く感じたのは、「会社に必要とされている」「社会に貢献できている」という意識が、障害のある皆さんの働き方や生き方に大きな目標を与えているという事実でした。

お話を聞かせてくれた当事者の皆さんは、実にいきいきとした表情で仕事に打ち込んでいました。「やっと夢が持てるようになった」と本当にうれしそうに話してくれた人もいます。

この「ソーシャルファーム大崎の事例」は、これからの障害者の就労支援や雇用に風穴を開ける可能性を秘めていると強く感じました。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

白石圭太郎(しらいし・けいたろう)

1983年、宮城県仙台市生まれ。2006年、東北大学経済学部卒業後、株式会社三菱東京UFJ銀行入行。2008年、株式会社チャレンジドジャパンを設立、代表取締役に就任。2015年、東北大学大学院経済学研究科修士課程修了。現在、社会福祉法人チャレンジドらいふ理事長、公益社団法人全国障害者雇用事業所協会常務理事、宮城県知的障害者福祉協会副会長。

社会福祉法人チャレンジドらいふ 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。