未来のために何ができる?が見つかるメディア

子どもの権利を守る第三者機関「子どもオンブズマン」が目指す、子どもが声を上げやすい地域づくりとは?

- 「子どもオンブズマン」は子どもの権利を守る第三者機関として注目されている

- いじめ問題を「被害者 vs 加害者」の構図で捉えると解決が困難になる

- 心理、法律、福祉などの専門家が学校と連携することで、適切な解決への助けになる

取材:日本財団ジャーナル編集部

クラスメイトからの無視、SNSでの誹謗中傷、部活での孤立。不登校、PTSD(心的外傷後ストレス障害※)、自傷行為、自殺、そして学校による対応の遅れなど児童生徒間のいじめにまつわる問題は後を絶ちません。

- ※ PTSDとは、命の危険を感じる出来事や、過度ないじめ、性的暴力に遭うなど、強いショックを受けた体験が原因で、心と体にさまざまな症状が現れ、日常生活に支障をきたす病気

全国の小中学校や高校などで2023年度に認知されたいじめは、過去最多となる73万件以上(※)。重大な被害があったと認定された「重大事態」も1,306件に上り、いじめが原因とみられる児童生徒の自殺も7件報告されています。

こうした状況の中、子どもの権利を守る第三者機関として注目されているのが「子どもオンブズマン」です。現在、全国約30の自治体に設置され、行政から独立した立場で子どもたちの声に耳を傾け、調査や救済、意見表明などの活動を行っています。

今回は、「中野区子どもオンブズマン」(外部リンク)のメンバーであり、教育臨床心理学の専門家である石川悦子(いしかわ・えつこ)さんに、いじめの現場の実情と根本的な解決に必要な視点についてお話を伺いました。

- ※ 本記事では、相談者のプライバシー保護のため、具体的な事例については複数のケースを組み合わせ、個人が特定されないよう配慮しています

子どもたちの権利を守るために働きかける公的な新機関

——そもそも「子どもオンブズマン」とはどんな組織ですか。

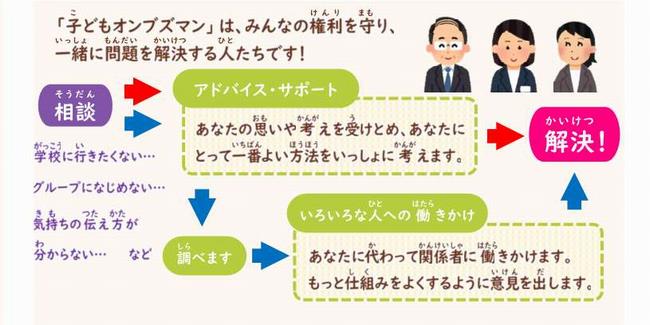

石川さん(以下、敬称略):「子どもオンブズマン」は、子どもの権利条例に基づいて、子どもの権利が守られているかを行政から独立した立場で調査や勧告をする権限を持つ、公的な第三者機関です。

具体的には子どもからの相談受付、いじめや虐待などの現場に対する第三者的な介入、教育機関や自治体への提言、子どもの権利に関する普及・啓発活動などを担っています。

その特徴は、客観的な立場から子どもたちの声を聞く独立機関である点。問題解決を行う代理人というよりも、子どもたちが所属する機関や人々から適切な対応が行われるよう、家庭や学校の先生、教育委員会などの関係者や関係機関に働きかける役割を担っています。

——中野区(東京)では、いつから取り組みが始まったのでしょうか。

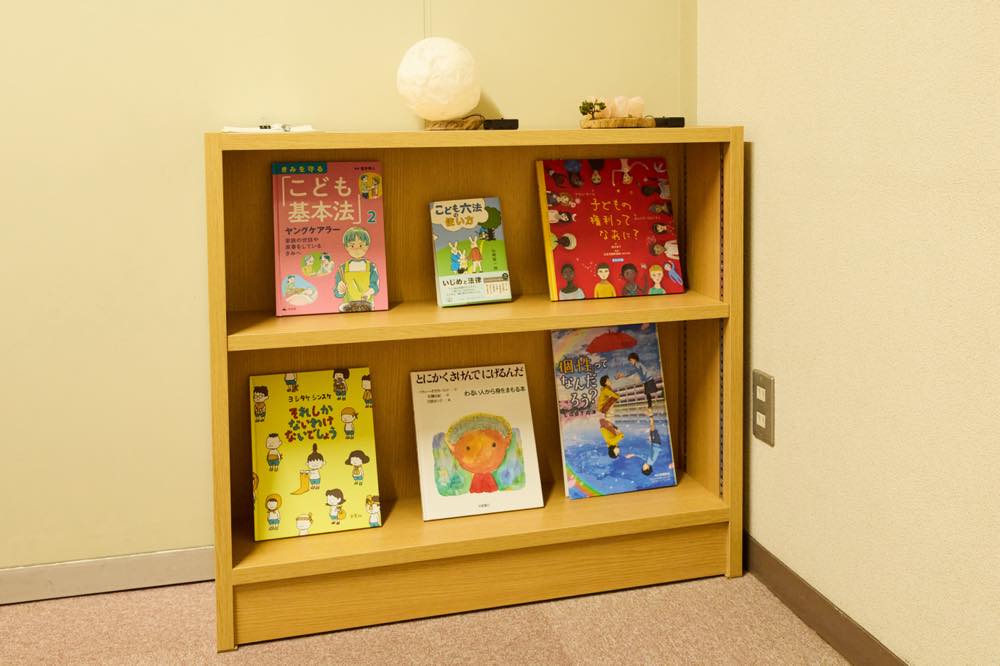

石川:中野区では、2023年の「こども基本法※」施行に先駆けて、2022年に「中野区子どもの権利に関する条例」(外部リンク)を制定しました。条例を作る前に約1年かけて子どもたちに対し、「どういう居場所がほしいか」「何が必要か」など、丁寧な聞き取りやワークショップを行った上で制度を設計しています。

この条例に盛り込まれたのが「中野区子どもオンブズマン」です。子どもの意見や考え、思いを尊重しながら、子どもと一緒に問題を解決していくことを目的に、現在は3人の弁護士と公認心理師・臨床心理士の私の4人体制で活動しています。

- ※ 日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的とした法律。こちらの記事も参考に:「こども基本法」って知ってる? 「こどもまんなか社会」の実現を目指してぼくたち私たちに何ができるの?(別タブで開く)

——どのような方法で、子どもたちの声を聞いているのでしょうか。

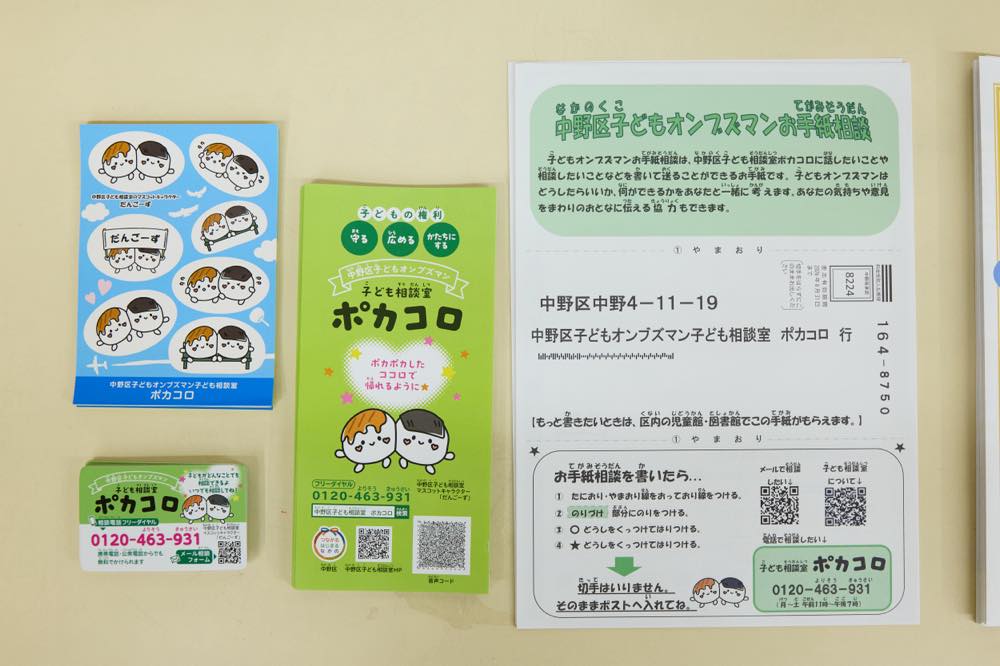

石川:中野区立教育センター分室内に、子ども相談室「ポカコロ」(外部リンク)を開設し、中野区に住んでいる、または中野区の学校に通ったり、働いたりしている18歳未満の子どもの相談を受け付け、専門の相談員が対応に当たっています。対面以外の多様な相談方法も用意しており、例えばフリーダイヤルの電話相談、メール相談、無料で送れるお手紙用紙も配布しています。

——子どもたちからはどういった相談が寄せられていますか。

石川:「学校に行きたくない」といった不登校に関わること、「友だちが口をきいてくれない」といった人間関係やいじめに関わること、また家庭内の暴力など、さまざまな相談が寄せられます。

ある事例では、小学生から「先生の怒鳴り声が怖い」というメール相談が複数寄せられました。子どもたちに会って話を聞き、「自分たちだけでは解決しないので、学校に伝えてほしい」という子どもの声を確認した上で校長先生に連絡しました。

石川:結果として、その先生は教室で大声を出さなくなり、注意が必要なときは対象の児童を廊下に呼んで個別に話すようになったようで、相談した子どもたちからは、「先生が変わったから、もう大丈夫」という声が届きました。

このように、相談を受けると可能な限り迅速に動きます。お手紙にも返信先が明記されている場合はお返事を返しますし、必要に応じて学校や児童館まで会いに行くこともあります。一見小さな声だとしても、「ちゃんと動いてくれる大人がいる」という事実が、子どもたちの間に広まっていったらいいなと考えています。

いじめ問題の複雑な実態——「加害者 vs 被害者」という見方を超えて

——現在、いじめが深刻な社会問題になっています。いじめに関する相談の現状について教えてください。

石川:確かに「友だちに嫌なことをされている」というような、いじめに関する相談は多いですね。一方で、「あなたはいじめをしたよね」と学校側から聞かれて、「心の準備もなく戸惑ってしまった」という相談も届きます。

明らかないじめのケースもありますが、受け止め方の違い、成長の過程で起こる関係性の変化、発達や障害などの問題が背景にあるケースも見られます。

そこに保護者の方たちの複雑な思いや要望が加わることで、問題がさらに多層的になっていくパターンもあるように感じています。いじめ問題は一般的に「加害者 vs 被害者」というシンプルな構図で捉えられがちですが、現実はもっと複雑な要因が絡み合っているものです。

——実際に、そうした複雑さを感じた事例はありますか。

そうですね、それぞれの立場にそれぞれの言い分があり、単純に「誰が悪い」では解決できない複雑さがいじめ問題にはあります。被害を受けた側だけでなく、加害とされる側の背景やストレスにも目を向け、丁寧に話を聞く姿勢が問題解決には重要だと思います。

——いじめ問題では、当事者以外の子どもたちがどう関わるかも重要になってきそうですが、実状はどうなのでしょうか。

石川:以前、子ども約9,000人を対象にした大規模調査(※)に関わった際、いじめが起きる理由について最も多かった答えは、「子ども同士がお互いを大切にしていない」だったのです。

その反面で、「いじめを見たり聞いたりしたときにどうするか」を聞いた質問では、小学校、中学校、高校と年齢が上がるにつれ、「何もしなかった」という確率が4割から6割強へと上がっていくのが分かりました。

いじめの「傍観者」や「観衆」といわれる周囲の子どもたちも、「自分がいじめられたくないから」「自分ではどうすることもできないから」「いじめているグループが怖いから」といった考えから声を上げにくい現状があるのを感じます。

大人が気づく努力をするのは大前提ですが、現実的に全てのサインに気づくのは難しい面があります。どのような段階でもいいから、子どもたちが諦めずに声を出してもらえるように働きかけていかなければ、と実感しています。

効果的な解決へと導くために。多職種が連携していく重要性

——いじめの背景が複雑だとすると、解決に向けてどのようなアプローチが効果的なのでしょうか。

石川:多くの場合、学校現場における先生方の日頃の努力や対応によって、いじめが大きな問題になる前に解決されているケースはたくさんあります。私自身も、スクールカウンセラーとして学校に勤めながら、多くの事例が先生方の対応によって解決し、子どもたちが日常生活に戻っていくのを見てきました。

ただ、より複雑な事案や深刻化しそうな問題については、いろいろな専門性を持った人たちが連携して取り組むことが重要だと思います。

例えば、心理の専門家は子どもの気持ちを聞き取り、「なぜその子がそういう行動を取ったのか」「どんなストレスを日頃から抱えているのか」、また「保護者は何を要望されているのか」をアセスメントすることができます。

弁護士は法的な視点から「このいじめはもう一線を越えた行為になっている」「子どものいざこざと捉えるのではなく、迅速に対処した方がいい」といった判断ができる。福祉の専門家はその子たちの家庭環境や生活背景を見て、問題の根本的な要因を把握することができます。

——実際の現場では、そうした専門家との連携はどの程度進んでいるのでしょうか。

石川:まだ十分とは言えないのが現状だと思います。例えば、ある養護教諭の方は「同じ学校の中にいても、管理職や担任の先生方との情報共有や、学年によっていじめの案件が起きたときの捉え方に温度差があったり、考え方や対応が統一されていなかったりすることもある」と話していました。

養護教諭は、子どもたちにとって相談しやすい身近な存在ですし、保健室に来る子どもの中には、いじめをはじめとする心理的な問題を抱えている場合もあります。養護教諭の中には、子どもたちの声をキャッチする立場として、学校に弁護士を呼んで、いじめ対策の研修を実施するような体制づくりに取り組まれている方もいます。

学校管理職のリーダーシップの 下 、教員間で十分な意見交換と役割分担をすることがまずは重要ですが、心理、法律、福祉といった異なる専門性を持つ人たちの視点を取り入れることで、より客観的で効果的な対応はしやすくなります。多職種が連携していじめに対応する方が、問題がこじれる前に適切な解決につなげやすい、と言っていいのではないでしょうか。

ただし、学校現場への専門家の派遣については、時間数が非常に限られており、即時的な連携を実現するためには配置の拡充が喫緊の課題だと思っています。

——「子どもオンブズマン」の活動でも、そうした多職種連携を意識されているのでしょうか。

石川:はい。基本的には全ての相談においてオンブズマンと相談員が連携していますが、事案によっては公認心理師・臨床心理士である私が心理的なケアや聞き取りの部分を担当し、学校への働きかけが必要な場合は弁護士の方々と相談しながら対応方針を決めています。

また、虐待を疑うような事案では児童相談所と連携して対応する他、制度改善など意見表明をする場合は弁護士の方が中心になって対応しています

それぞれの分野の専門家が早い段階から関わることによって、「学校として今どういうことができそうか」「どんな対策をしていかないといけないか」を多角的に検討できることが大きなメリットです。

全ての問題に対応できる「いじめの専門家」はなかなかいないと思います。教育、心理、法律、福祉などさまざまな立場の大人がしっかりと子どもたちの声に耳を傾け、問題が複雑化する前に適切な対応ができる体制をつくる。そのことが、いじめによる不登校や自殺など社会にある課題を防ぐための一歩になると思います。

いじめ問題の根本的な解決に向けて子どもたちや周囲の大人一人ひとりができること

複雑化するいじめ問題の根本的な解決に向けて、私たち一人ひとりに何ができるのかについて、石川さんに3つのアドバイスをいただきました。

[1]傷つける言葉より、相手を認め、大切にする言葉を使う

いじめで最も多いのは「冷やかしやからかい」。けなしたり、さげすんだり、他と比較するような言葉は人を深く傷つけるという自覚を持ち、「ありがとう」に代表される、相手を認めて大切にする言葉使いを日頃から心がける

[2]子どもが小さなことでも気軽に相談できる環境をつくる

スクールカウンセラーや「子どもオンブズマン」といった複数の相談窓口があることを周囲や地域に広め、子どもが「どんなことでも相談できるんだ」という雰囲気をつくることが、声を上げやすい環境づくりにつながる

[3]「加害者が/被害者が悪い」で終わらせず、いじめの背景に目を向ける

いじめの問題を見聞きしたとき、「誰が悪いか」ではなく、「なぜそうなったのか」「どうすれば解決できるか」という視点で考える意識を持つ。周りの人と話すときも、単純な批判ではなく、予防や改善につながる議論を心掛ける

10代の自殺者数が高止まりする中で、その背景にあるいじめ問題の構造的な課題を探りたいと考えたのが、今回の取材のきっかけです。印象的だったのは、いじめの事実を知っても「何もしない」と答える子どもが年齢が上がるにつれて増えていく、という調査結果です。

小さくてもいいから声を上げやすい環境をつくることは、子どもたちに「相談しても何も変わらない」と思わせてしまっている私たち大人一人一人の責任でもあるのだ、と改めて認識させられた取材となりました。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

石川悦子(いしかわ・えつこ)

中野区子どもオンブズマン(子どもの権利救済委員)。公認心理師。臨床心理士。こども教育宝仙大学こども教育学部教授。公益社団法人日本公認心理師協会理事教育分野委員長。中央教育審議会初等中等教育分科会臨時委員、同教員養成部会委員。2002年よりスクールカウンセラーとして公立学校・私立学校に勤務。2021年度・2022年度・2023年度には、文部科学省いじめ対策・不登校支援等推進事業「スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの常勤化に向けた調査研究」研究代表を務める。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。