未来のために何ができる?が見つかるメディア

「不登校」過去最大に。深刻化する「SNSいじめ」から子どもたちを守るには?

- 不登校の大きな要因の1つである「いじめ」。いまやSNSがいじめの温床になっている

- いじめなどに苦しんでいる子どもたちは、いくつかの小さなサインを発している

- 「目を見て話す」「愛情を伝える」など、子どもにしっかり寄り添うことが大切

取材:日本財団ジャーナル編集部

学校に行きたくない――。そんな胸の内を子どもが言葉や態度で表したら、それは深刻なSOSかもしれない。

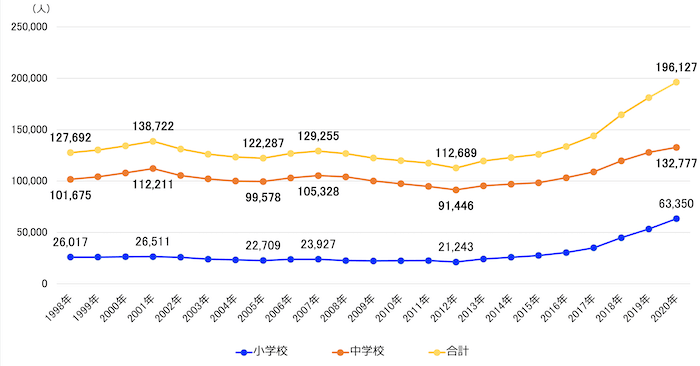

文部科学省の「令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、2020年度、小中学校における不登校の児童生徒数は19万6,127人に及ぶことが明らかになった。その人数は8年連続で増加傾向にあるという。

図表:不登校児童の生徒数の推移

その要因はさまざまだが、やはり無視できないのは「いじめ問題」だ。中でも最近はTwitterやLINEなどの気軽に他者とつながれるツールを利用した、「SNSいじめ」が子どもたちを取り巻いている。SNSの中で子どもたちがどんな関係を築いているのかは、大人には見えづらい。ゆえに、そこでいじめられている子どもたちはより孤立化しやすいとも言える。

そんなSNSいじめから子どもたちを守るべく、日々、全国を駆け回っている人がいる。一般社団法人全国ICTカウンセラー協会(外部リンク)の代表理事を務める安川雅史(やすかわ・まさし)さんだ。若者を取り巻く問題について専門的にカウンセリング・研究を行い、子どもたちの心に寄り添いながら、その苦しみを取り除く手助けに尽力している。

ささいなきっかけが「SNSいじめ」につながってしまう

安川さんは元々、高校の教員をしていた。しかし、増加するいじめ問題や不登校に対し学校に所属する「教員」としてできることには限りがある。そんな現実を痛感した安川さんは、1人でも多くの子どもたちを救うため、学校を離れて活動することを決意したという。

現在は全国の学校や教育委員会からの声に応えるように、年間200件ほどの講演活動に勤しむほか、教員や保護者を対象としたカウンセラーの養成講座の運営、そして電話やLINE、メールなどを使い、いじめに悩む人たちの相談にも積極的に応じている。

「寄せられる相談のうち、約6割は当事者の子どもたちです。『とにかく苦しいんです』という声に耳を傾けていくと、実はいじめに悩んでいることが明らかになることが多い。そして問題なのは、そのほとんどがネット絡みであること、つまりSNSいじめであることなんです」

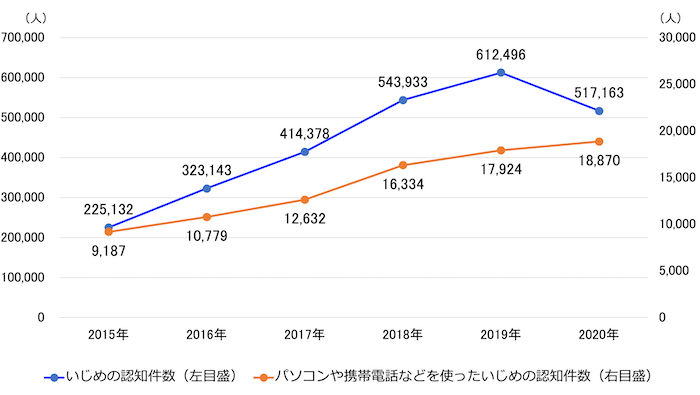

図表:いじめの認知件数およびSNSいじめ件数の推移

いまの子どもたちの多くは幼い頃から自分専用のスマートフォンを所持している。それによって友達といつでも連絡が取れるというメリットもあるだろう。反面、常につながっているということは、「いつトラブルに巻き込まれてもおかしくない」リスクも伴う。

「子どもたちはみんなグループLINEを作っていて、そこがいじめの温床になってしまうケースがあります。例えば、自分が発言しても誰もリアクションしてくれなかったり、勝手にグループから外されてしまったり……。それがひどくなると学校内でもリアルに無視されるようになってしまう」

SNSいじめの怖いところはそれだけではない。SNSのグループ内から学校生活へ派生したいじめが、やがては“全世界”まで広がってしまうことがあるというのだ。

「ターゲットになった子を隠し撮りして、その写真を面白おかしく加工し、それをSNSで拡散してしまうんです。実際に、自分の写真が勝手にSNS上にアップされていた、というケースがありました。その子は自分の写真がどんどん拡散されていることを知った時、大きなショックを受けて、自殺を図ってしまいました」

事件を耳にした安川さんは、その学校へ急ぎ駆けつけた。そして、いじめの加害者だった生徒たちと話をしたそうだ。しかし、加害者側の言い分は驚くべきものだった。

「テレビで見たお笑い番組のマネごとだったんです。大した悪意はなく、ほんのいたずら半分といったところでしょうか。例えばテレビ番組でも、芸人さんが容姿をいじられることがありますよね。子どもたちもそれと同じ感覚で、他人の容姿をいじってしまう。でも、笑わせたくて自らいじられる芸人さんと、そうではない一般の子どもたちとは全く別物。その線引きができないと、誰かを精神的に追い詰めることにつながってしまいます」

苦しむ子どもたちが発する、何気ないサイン

いま、子どもたちに人気のYouTuber。彼らの中にも少々過激なことをして、笑いを集める人たちは存在する。その姿を見て、子どもたちが真似してしまうのも想像に難くない。

安川さんは、そんな風潮にNOを突き付ける。

「テレビにしろYouTubeにしろ、笑われることに抵抗がない人たちはいます。でも、彼らはお金をもらって、自らの意思で笑われることを仕事にしているんです。一方、いたずらで誰かを笑いものにしてもお金をもらえるわけではない。そこをごっちゃにしてはいけません。最も簡単なのは、自分と相手の立場を入れ替えて考えてみることです。悪口を言われたらどう思うのか、勝手に写真を撮られたらどう感じるのか、想像してみる。そして、もしも『嫌だな』と思うのであれば、相手にもしてはいけない。そういうことを常に考えられるよう、私たち大人が子どもたちに教えていく必要があります」

「子どもたちに教えていく」と言われると、とても難しく構えてしまうかもしれないが、決してそんなことはない。大切なのは、まず、子どもたちと向き合う姿勢だという。

「保護者の方々と話をしてみると、『私は子どもの話をちゃんと聞いています』と答えられることが多い。でも本当にそうなのか、今一度、自分自身に問いかけてもらいたい。例えば、スマホをいじりながら子どもの話に耳を傾けたりしていませんか?それは『ちゃんと聞いている』ことにはなりません。子どもと話すときはスマホを置いて、真っ直ぐに目を見てあげなければいけないんです。そうして初めて、『受け止めてくれるんだ』と子どもに実感させられます。この積み重ねが相手を思いやることにつながっていくんです」

子どもの気持ちを考え、きちんと向き合うこと。周囲の大人たちがその姿勢を示すことで、子どもたちの中に思いやりが芽生えていく。それはやがて、「自分と相手の立場を入れ替えて考えてみる」という行動にもつながっていくだろう。

また、子どもと向き合うことは優しさを育むだけではなく、仮にいじめの被害者になっていたとしたら、そのSOSに気付くきっかけにもなるという。安川さんいわく、「苦しんでいる子どもたちは、小さなサインを出している」そう。それは次のようなものだ。

- 視線をそらそうとする

- 追い詰められている子どもは、親の目を見られないことが多い。視線をそらす場合、何かを抱えている証拠。

- よく熱を出す

- 登校前日の夜になると、37~8度の熱が出る。しかし「学校を休んでいい」と言われると、平熱に戻る。

- 水をがぶ飲みする

- ストレスが溜まっていると喉の乾きを覚えるため、過剰に水分を摂取する。ひどくなると炭酸飲料ばかり飲みたがることも。

- 呼吸が乱れる

- 学校や友達の話題を出したときに脈が速まり、呼吸が浅くなってしまう。やがて過呼吸を引き起こすこともある。

- トイレから出てこない

- 一人になれるトイレは「守られる場所」。親も入って来られない場所であるため、親に心配をかけたくない子どもほど、トイレに駆け込む。

こういったサインに気付けるかどうかが、子どもの人生を左右することもある。もしもなんらかのサインを見つけたら、「この子に限って、いじめなんてありえない」などと過信するのではなく、まずはその子に寄り添うことが肝要だ。

子どもの考えを否定せずに寄り添う

ただし、いじめで苦しんでいる子どもに寄り添うためには「どうしたの?」や「大丈夫?」といった言葉は使わない方がいいと安川さんは話す。それはある種の誘導質問であり、そう尋ねられた子どもは「なんでもない、大丈夫だよ」と答えるしかなくなってしまうからだ。

では、なんと声をかけるべきか。

「『あなたが悩んでいるのは分かっているから、なんでも相談してほしい。あなたのことが心配だし、好きなんだよ』と、愛していることを伝えましょう。愛されていることを実感している子どもは、自ら命を断つというようなことはしないと思います。愛情を持って寄り添うことで、どんなに追い詰められている子どもでも、親を悲しませる行動をとることはしないはずです」

その上でさらに一歩踏み込んで、身近な大人にできることがある。

「例えば自傷行為に走ってしまう子がいた場合、『そんなことはやめなさい!』と叱っても意味がありません。そんなことは、その子自身が誰よりも分かっているんです。だとするならば、『誰にも言えないことを、ここに全部書き出してみて』と提案してみましょう。頭の中にあるものを全て吐き出させて、それをそのまま受け止めてあげる。すると子どもはだいぶ楽になるはずです。また、人間関係がうまくいかず、ゲームに逃避する子もいます。それを無理やりやめさせようとするのも逆効果。子どもがゲームの世界に逃げるのは、家族との会話を苦痛に感じているから。だから、まずはその子がゲームをやめるまで待って、一段落したタイミングで声をかけてみる。すると、素直に話をしてくれることでしょう。それが待てないようなら、むしろ一緒にゲームを楽しんでしまうのもありですね。『教えてくれる?』とお願いすることで、『親から頼られた』という実感を持たせることにもつながります」

共通するのは、子どもをコントロールしないこと。子どもには子どもの考えがあり、それを矯正しようとしたり、思い通りに動かそうとしたりすれば、子どもは心を閉ざしてしまう。それでは寄り添うどころか、どんどん距離が空いてしまうばかりだという。

そして、もし実際にSNSいじめに遭っていた場合は、親も子ども自身も次のような対応を心がけてほしい。

- いじめの証拠をきちんと残す

- SNSの画面をスクリーンショット機能など使って保存。また学校で物を隠されるなどの被害に遭っていた場合は、被害内容を日付と共にまとめておく。

- 証拠を持って学校・警察に相談

- 学校や警察は証拠を元に動く。いじめの証拠を持って相談するようにしよう。

優しい語り口で、大人にできることをたくさん教えてくれた安川さん。これまでの経験から導き出されたそれは、子どもとどう接したらいいのか分からない、という大人たちの一助になるだろう。

また安川さんは、いま教育の現場で働く先生たちに向けて、いじめで孤立する子どもたちを守るためのアイデアを話してくれた。

「子どもたちって何かしら共通の趣味を持っていることが多いんです。例えば、同じファンクラブに入っていたり、猫が好きだったり、ゲームにハマっていたり。なので、一度子どもたちに『何が好きなのか、どんな趣味があるのか』というアンケートを取ってみてください。それが把握できていると、仮に教室で孤立している子を見つけたときに、同じ趣味の子同士を結び付けられます。趣味が一緒ならば、それが会話の糸口になりますから。先生たちがその情報をつかんでいれば、たった1人でお昼休みを過ごすような子どもは減らせるはず。保護者も先生も、大人にできることはまだまだあるんです」

そう話しながら、安川さんは最後に、子どもたちに向けて「もしも不安なときは、気軽に私に相談してください」と微笑んだ。

この記事を読んでいる子どもたちの中に、いじめで嫌な思いをしている人がいるならば、安川さんの言葉を信じて、まずは相談してみてほしい。一人で抱え込む必要なんてない。あなたが思うよりもこの世界は優しくて、声に耳を傾けてくれる大人がいるのだから。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

安川雅史(やすかわ・まさし)

北海道上川郡出身。1988年から北海道の公立高校で教鞭をとった後、2005年に全国webカウンセリング協議会を立ち上げ理事に就任。2006年同協議会理事長に就任。2019年4月同協議会退任。2019年6月一般社団法人全国ICTカウンセラー協会を立ち上げ代表理事に就任。ネットいじめ、不登校、ひきこもり、少年犯罪問題が専門。全国から依頼を受け講演会、研修会を実施している。2005年~2019年まで4200会場以上で講演会を実施。受講者数は40万人を超える。一般社団法人日本インターネット被害者救済機構理事。

一般社団法人全国ICTカウンセラー協会 公式サイト(外部リンク)

【子ども無料相談室 (未成年の相談は無料)】

学校に行けない、いじめられている、ネットに悪口を書かれた、ゲームが止められない、過去の書き込みを消したいなど、どんな悩みでもTwitter(DM)、LINE・LINE電話、メールで相談してください。

Twitter:社団法人全国ICTカウンセラー協会 安川雅史 公式(外部リンク)

LINE:

メール:info@yasukawanet.com

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。