未来のために何ができる?が見つかるメディア

大人が変わらなければ、日本の性教育は変わらない。包括的性教育へのアップデートを提唱する尾木ママの狙いとは?

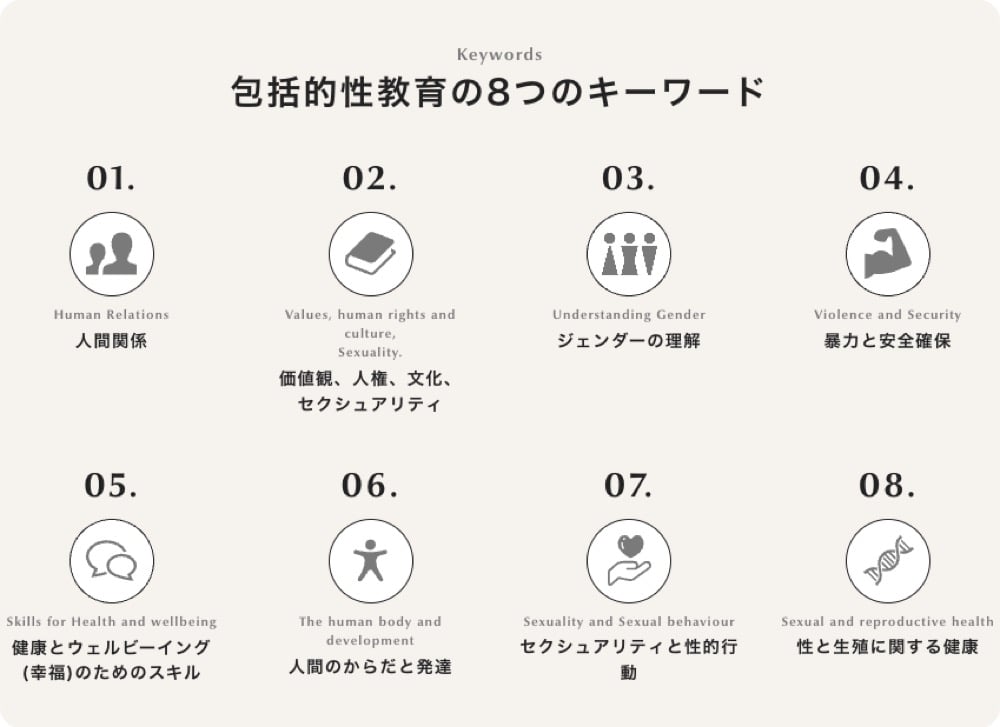

- 包括的性教育とは、人権を基盤とし、性や生殖に関し科学的根拠に基づく正確な知識を学ぶだけでなく、人間関係やジェンダー平等、性の多様性など幅広い内容を包括的に学ぶ教育

- 尾木ママは包括的性教育の推進・普及を目的に「CSE HUB」を開設

- 「性教育=生殖・性交の話」ではない。まずは大人が性の知識をアップデートし、人権意識を高めていくことが必要

取材:日本財団ジャーナル編集部

日本の学校現場では、長年にわたり性教育が後回しにされ、子ども・若者が正確で多様な性に関する知識に触れる機会が不足してきました。性的同意や性暴力の防止、月経や避妊の知識など、人生に直接関わる重要なテーマが、十分に扱われていない現状があります。

こうした背景があり、国内ではさまざまなメディアで「従来の日本の性教育ではなく、国際機関が推進している包括的性教育を推進しよう」といった声が取り上げられるようになりました。また、2024年には“尾木ママ”こと教育評論家の尾木直樹(おぎ・なおき)さんが中心となり、包括的性教育が学校で実践されることを目指すポータルサイト「CSE HUB」(外部リンク)が開設されました。

尾木さんは40年以上にわたり教育現場に携わってきましたが、2020年に開催された第1回「性と妊娠にまつわる有識者会議」(外部リンク)への参加をきっかけに、子どもたちの性教育が不足していることを痛感したといいます。

今回は、尾木さんに包括的性教育についてお話を伺い、性教育のアップデートの必要性について考えます。

性知識の不足が、予期せぬ妊娠や子ども虐待を招いている現状にショックを受けた

――さっそくですが、「CSE HUB」を立ち上げたきっかけについて教えてください。

尾木さん(以下、敬称略):僕が包括的性教育に関わることになったのは、2020年に日本財団が立ち上げた「性と妊娠にまつわる有識者会議」に委員として参加したことがきっかけです。会議ではコロナ禍で若年層からの予期せぬ妊娠の相談が急増していることや、心中以外の虐待死事例のうち、0歳児が約5割で最も多く、中でも0カ月児が最も高い割合を占めることを知りました。

また、こども家庭庁の「こども虐待による死亡事例等の検証結果等について」(外部リンク)によれば、0歳児の虐待死が多い背景として、「予期しない妊娠/計画していない妊娠」があります。日本では全出産数のうち、母親の年齢が10代の割合は約1パーセント前後で推移していますが、虐待死事例における若年妊娠の平均割合は17パーセントと顕著に高く、正しい性の知識や避妊へのアクセス、妊娠・出産・子育てに関する情報や支援が不足していることで、若者にさまざまな困難を引き起こしている深刻な事態を知ったんです。

委員会で議論を重ねるうちに、科学的根拠のある正しい性の知識を教えることはもちろん、国際基準となっている「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」に基づき、人間関係やジェンダー、性の多様性などを人権的アプローチから繰り返し学ぶことができる「包括的性教育」を、義務教育の段階で取り組む必要があることを改めて痛感しました。

委員会では2022年に「予期せぬ若年妊娠などを減らし、子どもや若者が『性』に関する学習を通して、生殖や性的行動の知識を学ぶだけでなく、人権の尊重や多様性への肯定的な価値観を育むこと」を目指して、「包括的性教育の推進に関する提言書」(外部リンク/PDF)を発表したんです。

ところがコロナ禍でもあり、この提言書を具体的なアクションにつなげることができず、残念に思っていました。

尾木:同じ頃、北海道旭川市で性的いじめを受けていた女子中学生が凍死体で発見された問題で、再調査委員会が設置されることになり、委員長に任命されました。改めて背景を調べていく中で、SNSを使った性的ないじめの凄惨さを知り、これは日本全国、いつどこで起きてもおかしくない問題だと思いました。報告書の「いじめの再発防止の提言」にも「全ての児童生徒に性教育を保障すること」とし、義務教育段階での包括的性教育の実施と環境整備を提言しました。

世界から取り残されている日本の性教育の現状に対する問題意識から、2023年に「一般社団法人 包括的性教育研究協議会」を立ち上げ、2024年に日本財団の助成を得て、包括的性教育に関する正しい知識と情報を伝え、実践する個人や団体、専門家をつなぐことを目指すポータルサイト「CSE HUB」を立ち上げたんです。

――改めて、これまでの日本の「性教育」と「包括的性教育」の違いについて教えてください。

尾木:日本の性教育は質・量ともに不足しており、内容も断片的で、体系的なカリキュラムとしては位置づけられていません。包括的性教育はUNESCO(国際連合教育科学文化機関)が提唱する国際基準「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」に基づいた人権を基盤とする性教育だということです。

包括的性教育では、単に生殖・性交のことだけでなく、人間関係やジェンダーの理解など「8つのキーコンセプト」に基づき、年齢に応じて幅広い内容を繰り返し包括的に学んでいくということが重要なポイントです。

――よく「日本の性教育は遅れている」と聞きますが、実際の学校現場はどんな状況なのでしょうか。

尾木:海外では性教育について学ぶ時間が年間10~15時間ほど設けられていますが、日本の中学校では年間3時間程度しかありません。それも、正式に「性教育を学ぶための時間」として設けられているわけではなく、保健体育の時間に雨でグラウンドが使えないときなどに行う、いわば“穴埋め”的な位置づけなんです。

また、学校では射精や月経の仕組み、受精や妊娠、性感染症などについては教えるものの、肝心要の「どうすれば妊娠するか?」は抜けているんです。

これは、日本では「子どもに、わざわざ性について教える必要はない」「性行為を奨励すべきでない」といった「寝た子を起こすな」論が根強く、学習指導要領では小学校の理科で「人の受精に至る過程は取り扱わないものとする」、中学校の保健体育では、「妊娠の経過は取り扱わないものとする」という、いわゆる「はどめ規定(※1)」があり、学校現場では「セックスについては教えてはならない」と理解されていることが要因です。

2003年に都立七生養護学校事件(※2)があり、その後も性教育を行った学校への政治的介入等があり、現場は萎縮したままです。

スマホが急速に普及し、SNSを通じて子どもたちの性被害・加害問題が急増したことを受けて、文部科学省は対策として2021年から「生命(いのち)の安全教育」(外部リンク)を推進していますが、性教育ではありませんし、地域によっては全然進んでいない現状もあります。

そもそも、前提として子どもたちに正しい性の知識がなければ、「自分が性暴力に遭っている」と自覚することも難しく、性被害を自分ごととして理解することは困難だろうと思います。また、性加害をしている子にも「人権侵害をしている」という意識はないのだろうと思います。

最近、メディアで多くの著名人によるセクハラ・性暴力問題が大きく取り上げられていますが、こうしたニュースを見るたびに、改めて大人たちの人権意識の低さを痛感します。

- ※ 1.学習指導要領の内容の取り扱いにおいて、当該内容を扱うことを前提にした上で、その扱い方を制限する規定をはどめ規定と呼ぶ

- ※ 2.東京都立七生養護学校(現在の東京都立七生特別支援学校)が取り組んでいた障害児への性教育を都議会議員らが非難し、教員らが処分された事件

大人にもある「性教育=性殖とか性交にまつわる教育」という誤解

――性教育が遅れていることで起きている問題やリスクについて、教えてください。

尾木:若年(10代)妊娠を例に挙げると、年齢が低くなるほど、妊娠をしていることに気づかないというケースがたくさんあります。また、気づいていたとしても、誰にも相談できない、誰に相談したらいいか分からないまま時間が経ってしまい、体に大きな負担がかかる人工妊娠中絶手術を受けざるを得なくなってしまう傾向があります。0歳0カ月0日での虐待死につながってしまうこともあります。

そもそも若年妊娠は周囲からの理解が得にくく、孤立したり、高校中退を迫られたり、10代でシングルマザーになるケースもあります。当然、経済的にも自立していませんから、貧困に陥ってしまいます。

――こうした状況があるにもかかわらず、早い段階から性教育を行うことに対して異論を唱える人もいます。どのように理解を求めればよいでしょうか。

尾木:日本における「性教育の遅れ」は、子どもたちの課題ではなく、大人や社会全体の課題だと思っています。だからまずは、大人たちが性教育や人権への知識・理解をアップデートすること。未だに、「性教育=性殖とか性交にまつわる教育」「下半身の話」と捉えている方は多いのではないでしょうか。

そうではなくて、「性」を学ぶことは「生」を学ぶこと。「性」(セクシュアリティ)は基本的人権であり、子どもたちの発達要求の課題に沿って体系的に、包括的に学ぶものだということを学ぶ機会を作ることが必要ではないでしょうか。

――大人に正しい性の知識がなければ、子どもたちに伝えることもできませんね。

尾木:その通りです。こうしたことも踏まえてCSE HUBでは、TikTokやYouTubeを通して、包括的性教育にまつわるさまざまな情報、お悩み相談への回答、最近起きた性暴力関連のニュースへのコメントなど、幅広い世代に向けた情報発信を行っています。

――CSE HUBの活動に対して反響はありますか。

尾木:まだ始めたばかりではありますが、学校の先生や地方で包括的性教育に取り組んでいる方からご連絡をいただき、新しいつながりが生まれています。TikTokは10代やお子さんのいる方たち、特に女性からの反響が圧倒的に多いですね。

包括的性教育は、「ありのままの自分」を受け入れる心を育む教育

――日本で「包括的性教育」が広がることで、どのようなことが期待できますか。

尾木:年齢に応じた性教育を受け、性に関する正しい知識を持つことで、性的行動が慎重になることはこれまでの研究で明らかになっています。また、一人一人を尊重する人権意識が高まってくることで、長期的には性犯罪の減少が期待できるのではないでしょうか。

もう一つ、大切なのが「自己肯定感」の向上です。自己肯定感には、テストの結果や世間体などの社会的な評価を基準とした「社会的自己肯定感」と、ありのままの自分を受け入れる「絶対的自己肯定感」があって、特に大切なのは「絶対的自己肯定感」です。これは、たとえ運動が苦手でも、勉強が苦手でも、自分を愛せる本質的な自己肯定感のことです。

しかし現実には、親御さんや先生方が「社会的自己肯定感」の方を育てようとしてしまっているケースも少なくありません。

包括的性教育には、自尊心や絶対的自己肯定感を育むということも含まれています。大人は子どもたちに対して、「あなたはありのままで素晴らしい」というメッセージを伝え続けることで、子どもたちは「私は私のままでいいんだ」と思える。そこで初めて、他人を受け入れることができるんだと思います。

――日本の性教育に対する知識・理解をアップデートするために、社会全体にどのような取り組みが必要でしょうか。

尾木:第一に、「日本の性教育は、世界から取り残されている」という認識を持つこと。それから、ちょっとずつやるのではなく、どこかで大きなインパクトを与えないと社会は変わっていかないと思うので、広報戦略も重要です。

2022年には「生徒指導提要」が改訂されたり、2023年には全ての子どもや若者の人権や権利が尊重され、安心して幸せに暮らせることを目指した「こども基本法」(外部リンク)が施行されたりもしましたが、残念ながら大きなインパクトとはなっていません。

また、「日本版DBS(※)」も話題になっていますが、性犯罪は再犯率の高さも問題です。性犯罪の厳罰化とともに、再発防止のため加害者側の治療にも力を入れる必要があると感じています。

- ※ 対象の事業者に対し、子どもに接する仕事に就く人に、性犯罪歴がないか確認する制度。参考:1からわかる「日本版DBS」 法案閣議決定 性犯罪歴を確認 子どもを守る | NHK政治マガジン(外部リンク)

- ※ こちらの記事も参考に:なぜ痴漢は日本で多発? 満員電車、男尊女卑社会、依存症がキーワード(別タブで開く)

尾木:また、性的なコンテンツや広告に対しての規制が不十分だと思います。特に子どもの目にふれる場所ですね、ネットやSNS上の広告はまだまだひどいでしょう。欧米では子どもの性的搾取や虐待につながるとして広告業界が自主規制をしていたり、性的なコンテンツや広告から「子どもを守る」という意識が日本よりも強いと思います。

ただ、これは「表現の自由」に抵触するという声も大きく、非常に難しい問題ではありますが、活発に議論して、世論として喚起させることは、社会を変える大きな一歩につながります。

――これまでのお話を踏まえて、日本で包括的性教育を推進していくために、私たち一人一人にどんなことができるでしょうか。

尾木:繰り返しになりますが、大人も子どもも科学的根拠に基づく正しい性の知識を身に付けること。そして、何度でも性や人権に関する情報をアップデートすることです。最近では、子ども向けに分かりやすく性教育について書かれた書籍も発売されていて、入門編として大人にもおすすめです。

それから、「これはおかしい!」と思ったことに対しては、自ら情報をとりにいって、勇気を出して声を上げることも大切です。

CSE HUBは、これからも包括的性教育にまつわるさまざまな情報を発信したり、「はどめ規定」の撤廃、義務教育段階での包括的性教育導入に向けて、いろんな方とつながりながら、社会的な機運を醸成できたらと思っています。

包括的性教育を推進するために、私たち一人一人にできること

- 大人も子どもも、日本の性教育が世界から取り残されているという現状を認識する

- 包括的性教育に関する本などで学び、「性教育」に関する捉え方の認識をアップデートする

- 社会のあり方に違和感を覚えたら積極的に学び、自ら声を上げるか既に声を上げている人に賛同する

包括的性教育が広がることで、性に関する正しい知識を身に付けるだけでなく、「誰もが大切な存在である」という認識も育まれ、予期せぬ妊娠や性暴力などの防止にもつながってほしいと思います。

撮影:永西永実

〈プロフィール〉

尾木直樹(おぎ・なおき)

1947年滋賀県生まれ。早稲田大学卒業後、私立海城高校、東京都公立中学校教師として22年間子どもを主役とした創造的な教育を展開。その後大学教員に転身して22年、合計44年間教壇に立つ。現在は法政大学名誉教授、東京都立図書館名誉館長。主宰する臨床教育研究所「虹」では、所長として現場に密着した調査・研究に取り組んでいる。TV出演をきっかけに「尾木ママ」の愛称で人気を博し、幼児からお年寄りにまで親しまれる存在に。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。