未来のために何ができる?が見つかるメディア

被災地に寄り添い支援活動を行う「災害ボランティア」って? 参加方法や知っておくべき心得とは?

執筆:日本財団ジャーナル編集部

10代の今だからこそ読んでほしいトピックをお届けする「ジャーナル@ソーシャルグッドラボ」。今回は、地震や豪雨などの被災地で活動する「災害ボランティア」について紹介します

日本は「地震大国」と呼ばれるように、2011年に起きた東日本大震災をはじめ、記憶に新しい2024年の能登半島地震、2016年の熊本地震など、大きな被害を及ぼす地震が続いています。

台風や豪雨といった自然災害も増加し、新聞やニュースで取り上げられる機会も増えたので、被災地で苦しむ人たちの姿を目にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

そんな被災地の復旧・復興や、被災者の暮らしを支える活動を行うのが、「災害ボランティア」です。

この記事では、皆さんが「自分も被災地の役に立ちたい」と思ったときに役立つ、「災害ボランティア」への参加方法や、始める前に知っておきたい心の準備などを紹介します。

この記事のPOINT!

- 「災害ボランティア」とは、被災地のための「自発的」な支援活動のこと。ボランティア活動にはさまざまなものがあることを知ろう

- 被災地には個人で赴くとかえって迷惑になってしまう。支援活動する際には「災害ボランティアセンター」を活用しよう

- 寄付や被災地の商品を購入する、被災地のペットを一時的に預かる、被災地の情報を確認し支援ニーズを知るなど、できる支援はたくさんある。自分に何ができるか考えよう

「災害ボランティア」ってなに?

●「災害ボランティア」に参加する意義

「災害ボランティア」とは、地震や水害など大きな災害が発生したときに、市民が見返りを求めず自発的に行う、被災地における支援活動のこと。

日本では、「ボランティア」は「奉仕活動」と捉えられがちですが、語源とされるラテン語の「volo(ヴォロ)」には「自ら○○する」という意味があるように、ボランティアは自分から「やってみよう」という気持ちが大切になります。

「災害ボランティア」の活動内容は、がれきや土砂などの撤去や家の中を片づけるといった力仕事から、食事の炊き出し、支援物資の運搬、それらの活動を管理するための事務作業や、さらには被災者の心のケアや元気を取り戻すためのイベントの企画・運営までさまざま。ボランティアをしたことがない人や体力に自信のない人でも、できる活動はたくさんあります。

「災害ボランティア」で大切なのは、被災地が1日も早く日常を取り戻せるよう、被災者が求めていることに対し、しっかり寄り添うこと。時間も人手も必要なため、長期間にわたって支援し続けることが重要になります。

[災害ボランティアの活動事例]

- がれきの撤去や分別

- 泥出し、家屋の清掃や片づけ

- 引越しのお手伝い

- 炊き出し

- 生活物資などの宅配

- 子どもの遊び相手・お世話

- ペットのお世話

- 避難所でのお手伝い

- 被災した人たちの心のケア

- 暮らしに必要な情報の提供

- イベントなど交流の機会づくり

- 地域おこしのお手伝い

出典:内閣府防災情報のページ「特集 防災ボランティア」(外部リンク)

「災害ボランティア」には、被災した人たちを励ましながら、被災地の復旧・復興に貢献するといった社会的意義があります。

一方で、「災害ボランティア」として参加する側にも、被災地の人たちや、異なる地域から参加したボランティア同士との関わりを通じて、社会に参画する意識が生まれます。また、災害発生時の対応で得た経験や、被災した人たちに寄り添うことによって、気持ちや考え方に大きな変化をもたらしてくれます。

関連記事:「ボランティア」は誰のため? その定義は? 専門家・二宮雅也教授に聞いた(別タブで開く)

●災害ボランティア活動の広がり

災害ボランティア活動は、古くは大正時代の関東大震災の時にも見られましたが、広く社会に広まったのは近年のこと。

大きなきっかけとなったのが、今から約30年前、1995年に起こった阪神・淡路大震災でした。新聞やニュースなどで深刻な被害を目の当たりにした人たちが「自分にも何かできることがないか」と、全国から駆けつけたのです。

最終的には130万人以上がボランティア活動に参加し、社会を巻き込む大きな現象となって、同年12月には災害対策基本法(※)が改正され、「国及び地方公共団体はボランティアによる防災活動の環境整備に努めること」と明記されました。

- ※

災害が発生時に国民や国土を守るために制定された法律。防災に関する基本的なルールを定め、国や地方公共団体、企業などの役割を明確にしている

こうしたことから、後に1995年は「ボランティア元年」と呼ばれるようになり、以降、災害時には多くのボランティアが被災地に駆けつけ、支援活動を行うという文化が国内全体に広がっていくことになります。

そして、これまでにない大きな被害をもたらした2011年の東日本大震災では150万人以上のボランティアが集まり、被災地の復旧・復興に大きな役割を果たしました。その後も、2016年の熊本地震では約12万人、2019年の東日本台風では約20万人と、大きな災害が起こる度に多くの「災害ボランティア」が活躍しています。

●日本財団が取り組む災害ボランティア支援

日本財団は、阪神・淡路大震災の発生当日から、さまざまなボランティア団体からの要請を受けて支援活動をスタート。ボランティア団体の活動状況の把握から安否の確認、避難所や助成金に関する情報提供などを継続的に行うと共に、その後の4年間で約1億5,000万円の資金援助を行いました。

2011年の東日本大震災の発災3日後には「ROAD PROJECT(ロード・プロジェクト)」(別タブで開く)として基金を設置。当時ほとんど知られていなかった「支援金」という言葉や考え方を世に広め、集めた寄付金をNPOやボランティア団体に資金援助することで、共に被災地の復興に取り組みました。2011年は、個人による寄付金が初めて1兆円を超え「寄付元年」とも呼ばれています。

日本財団では、こうした大きな災害が発生した際には、政府や地域社会、企業と連携を取ると共に、災害現場を支えるNPOやボランティア団体の活動を支えながら、ネットワークの力で被災地の復旧・復興活動に取り組み続けています。

関連プロジェクト:日本財団災害対策事業(別タブで開く)

災害ボランティア活動の仕組み

●ボランティア活動の中核を担う災害ボランティアセンター

「災害ボランティア」が広がるきっかけとなった阪神・淡路大震災では、大学や企業のボランティアグループ、NPOやNGOなどのボランティア団体、医師や建築士などの技能団体といった、多くのボランティアが被災地に駆けつけました。

このうち約7割がボランティア活動を初めて経験する人たちだった上に、大勢の人たちをまとめて、活動を管理・調整する仕組みがなかったことから、ボランティア同士の意見の食い違いや、被災地が求めていることとの支援のずれ、さらにはボランティアと被災者とのもめ事といった問題も生じました。

そこで近年では、被災地での災害ボランティア活動をスムーズに進めるための拠点「災害ボランティアセンター」が設置されるようになりました。

「災害ボランティアセンター」は、被災地域の社会福祉協議会(※)をはじめ、日頃からボランティア活動に携わっている人たちが、自治体と力を合わせて運営を行っています。

- ※ 社会福祉法に基づいて全ての都道府県・市町村に設置されている、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした民間組織

[災害ボランティアセンターが担う主な役割]

- 家の片付け、避難所でのお手伝いなど、被災地で不足するモノ・コトの情報を集める

- 被災地だけでなく広く情報を発信し、活動を希望するボランティアの受付を行う

- 被災者が求めていることに対し、必要なボランティアの人数などを調整する

- 活動のために道具が必要な場合、それらを準備して貸し出す

- 被災地の要望に合わせて、ボランティアが家屋や避難所などで活動を行う

- 活動結果、気がついたこと、住民からの要望などを報告し、その後の活動に活かす

●災害ボランティアに参加するには

ボランティア活動をしたいと思っても、やみくもに現地へ駆けつけるだけでは、力を発揮できないばかりか、かえって支援活動の妨げになる可能性もあります。個人で動くのではなく、被災地の「災害ボランティアセンター」に登録して参加するようにしましょう。

災害時に「災害ボランティアセンター」が開催されているかどうかは、全国福祉協議会が運営する「全社協 被災地支援・災害ボランティア情報」(外部リンク)や被災自治体のホームページで確認することができます。

最近では、災害復興のための人材育成を目的とした小中学生でも参加できる「災害ボランティア」も増えています。まずはどんな活動が求められているか、しっかり確認して応募するようにしましょう。

また、独自でボランティアを募り、災害支援を行う団体(ボランティア団体やNPOなど)の活動に参加する方法もあります。行程の段取りを団体が行ってくれ、持ち物の案内などもしてもらえるため、初めての方も参加しやすいでしょう。

災害が起こった際には、公益財団法人日本財団ボランティアセンターのプラットフォーム「ぼ活!」でも、災害ボランティアを募集しています。

●新しいボランティア文化をつくるプラットフォーム

公益財団法人日本財団ボランティアセンター(外部リンク)ではボランティア活動のマッチングやボランティア仲間のコミュニティづくりを通して、日本の新しいボランティア文化づくりに取り組んでいます。

そのプラットフォームとなる「ぼ活!」(外部リンク)では「医療・福祉」「自然・環境」「まちづくり」といった国内外におけるさまざまなボランティア活動を紹介し、参加者を募集しています。活動内容はもちろん、参加するおすすめポイントなど詳しく紹介されているので、ボランティア活動に参加したいときには、ぜひ利用してみてください。

2024年1月1日に発生した能登半島地震、7月に発生した東北地方を中心とする大雨、9月に発生した奥能登豪雨などにも、「ぼ活!」を通じて、学生をはじめ多くの災害ボランティアが支援活動に参加しました。家屋の片付けだけでなく、炊き出しや足湯など通して、被災地に笑顔と元気を届けています。

「ぼ活!」では、ボランティアについて学べるセミナー・イベントの実施、ボランティア活動の様子や魅力が分かるレポートやコラムも読めるので、ぜひ参考にしてください。

「災害ボランティア」に参加する前に知っておくべきこと

●「災害ボランティア」に参加するための心得

「災害ボランティア」が忘れてはいけないのが「被災者への心配り」です。常に被災した人たちの気持ちや立場を考えた支援を心がけることが大切です。

また大切なのが「災害ボランティア」の存在が被災地の負担にならないように準備すること。被災地には物資が不足しがちなことを意識して、水や食事、宿泊先、交通手段などを自分で確保して、参加するようにしましょう。

また、体調を崩したり、けがをしたりするのも現地の負担になるので、ボランティア活動中は自分自身の健康管理や安全管理もしっかり心がけるようにしましょう。

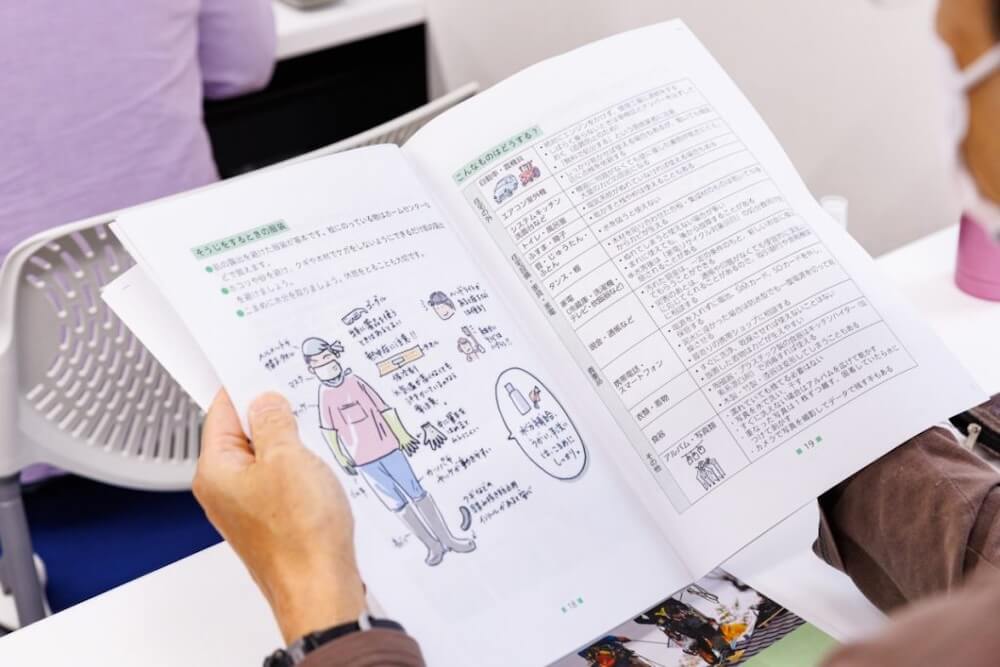

●「災害ボランティア」に参加するための準備

被災地には、全国からたくさんのボランティアが参加するため、何の準備もせずに参加しては、かえって被災地に迷惑をかけることになります。次の項目について、しっかり準備をして参加しましょう。

・情報収集

まずは被災地の状況をしっかりと把握すること。「災害ボランティアセンター」やNPOのホームページ、SNSで最新情報を発信しているので、現地の様子やボランティアの募集状況を確認しましょう。

・服装

特に被災直後はがれきや土砂などが散らばり危険ですので、けがや事故を防ぐために夏場でも長袖、長ズボンを着用し、軍手とマスク(できれば防塵マスク)、ヘルメットの装着、くぎやガラスなどを踏み抜かないよう厚底の靴を履くのがおすすめです。また、汚れ防止や防寒対策にレインウェアもあると便利です。

・持ち物

現地で調達しなくて済むよう、食料や飲用水のほか、ウェットティッシュなどを持参。滞在期間を考慮し、タオルや軍手、着替えなどは必要な分だけ用意するようにしましょう。貴重品や救急キットなどを収納できるショルダーバッグやウェストポーチがあると、現地で活動しやすくなります。

・ボランティア保険への加入

ボランティア活動中のけがや体調不良などに備えて、ボランティア保険への加入もおすすめです。自分が暮らす地域にある社会福祉協議会で手続きを行い、被災地には証明書を持参するようにしましょう。

「ぼ活!」のサイトでは災害ボランティアの活動の基本について5分で学べる動画も公開されています。ぜひ、チェックしてみてください。

【5分で学ぶ災害ボランティア①】きほんのき(外部リンク/動画)

【5分で学ぶ災害ボランティア②】心と身体の健康(外部リンク/動画)

【5分で学ぶ災害ボランティア③】装備と持ち物(外部リンク/動画)

被災地のために自分に何ができるかを考えよう

実際に被災地に行って活動することだけが「災害ボランティア」ではありません。

例えば、被災地のために寄付をすることも立派な支援活動です。また、被災地で作られた商品を積極的に購入したり、被災した人からペットを一時的に預かったり、被災地の復興が進んだら観光で訪れたりすることも支援につながります。

最も大切なのは「知る」ことです。まずは一人一人が被災地のニュースに耳を傾け、現地で何が起きているのか、復興は進んでいるのかを知ることから始めましょう。それが被災地の人々の心に寄り添い、「自分に何ができるか」を考える第一歩となることでしょう。

関連記事:支え合う気持ちや行動が復興につながる。能登半島地震豪雨災害における日本財団・NPO支援の取り組み(別タブで開く)

イラスト:白鳥みち子

[参考資料]

NHK防災「阪神・淡路大震災から29年 災害ボランティアの歩み」(外部リンク)

政府広報オンライン「被災地を応援したい方へ 災害ボランティア活動の始め方」(外部リンク)

内閣府防災情報のページ「特集 防災ボランティア」(外部リンク)

全社協 被災地支援・災害ボランティア情報「ボランティアのみなさんへ」(外部リンク)

地域福祉・ボランティア情報ネットワーク「災害時の支援」(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。