未来のために何ができる?が見つかるメディア

支え合う気持ちや行動が復興につながる。能登半島地震豪雨災害における日本財団・NPO支援の取り組み

- 能登半島地震から1年。復興までの道のりは遠く、被災地では今も多くの人が支援を必要としている

- 公助の手が行き届かない被災者一人一人に寄り添った支援を行うのがプロの災害NPOとボランティア

- みんなで支え合う気持ちや行動が、被災地の1日も早い復興につながる

取材:日本財団ジャーナル編集部

能登半島を襲った2024年1月1日の地震、そして9月21日から23日にかけて発生した豪雨。

日本財団は、発災直後に被災地へ赴き、被害状況や災害ボランティアセンターの稼働状況などを確認。その上で、現地で活動するNPOやボランティアへの資金助成を行うと共に、職員自らも被災地に常駐し、今も支援活動を続けています。

大規模な災害発生時は、多くの人にとって、国や自治体といった「公助」に対する期待が大きいことでしょう。ですが、公助は公道、水道といったインフラの復旧や、支援の公平性が重視されるため、個別の被災者のニーズに迅速に応えることが難しくなります。

そんな公助の手が行き届かない被災者一人一人に寄り添った支援を行うのが、プロの災害NPOとボランティアです。日本財団では緻密な連携を取りながら、それらの活動を支えています。

※この記事は【動画】能登半島地震豪雨災害における日本財団・NPO支援の取り組み(外部リンク)を編集したものです

NPOの役割、復興支援の課題とは

発災後、すぐに現地入りし、支援活動を続けているNPOの1つが災害NGO結(外部リンク)です。被災地全体の状況を把握し、行政とも連携しながら、行政とNPOをつなぎ、また、ボランティアセンターの運営までを手掛けています。

代表を務める前原土武(まえはら・とむ)さんは、今回の災害の特徴についてこう語ります。

「能登半島地震を襲った9月の豪雨は、地震を受けての水害です。被災した人の中には、地震から再建しようとしていた、1カ月後に仮設住宅から家に戻ろうとしていたという人たちがたくさんいます。そんな前を向いていた人たちにもう一度、更なる災害がやってきたのが、大きな問題だと思います」(前原さん)

国や自治体に代わってNPOやボランティアが行う支援の中には、被災者の心のケアも含まれます。物資の調達や家屋の補修だけでなく、足湯ボランティアなども行う被災地NGO協働センター(外部リンク)の増島智子(ますじま・ともこ)さんは、被災者が抱える問題についてこう語ります。

「能登半島地震からもうすぐ1年経ちますが、いまだにハード面の復興が進んでいません。倒れたままの住宅もたくさん残っています。被災した方たちも『これからどうしていこうか……』『将来への道筋が描けない』といった不安を抱えているところが一番の課題だと感じています」(増島)

遅れている復旧状況に被災者の間には「先が見えない」という不安が広がっています。被災地の復旧にはボランティアが欠かせませんが、その数は圧倒的に不足しています。

土砂の撤去や屋根の補修作業などを手がけるコミサポひろしま(外部リンク)の小玉幸浩(こだま・ゆきひろ)さん、炊き出しや家屋の整理などを行う一般社団法人熊本支援チーム(外部リンク)の横山由(よこやま・ゆい)さん、勝又愛菜(かつまた・あいな)さんの二人は、ともにボランティア不足を大きな課題として挙げます。

「被災地では地震と水害が重なって、圧倒的にボランティアの数が足りていません。水害現場の方に支援をシフトもしないといけないのに、地震の現場と並行してやらなければいけない。圧倒的に手が足りていないんです」(小玉)

「能登半島地震の時もこれまでの災害に比べてボランティアの数が少ないというのを聞いてはいたんですが、豪雨災害では一段と減ったなと感じています。継続してボランティアを集めたり、被災地の状況を伝えたりすることは難しいとは思うのですが……。ボランティア不足が、復興が進まない根本的な原因にあると感じています」(横山)

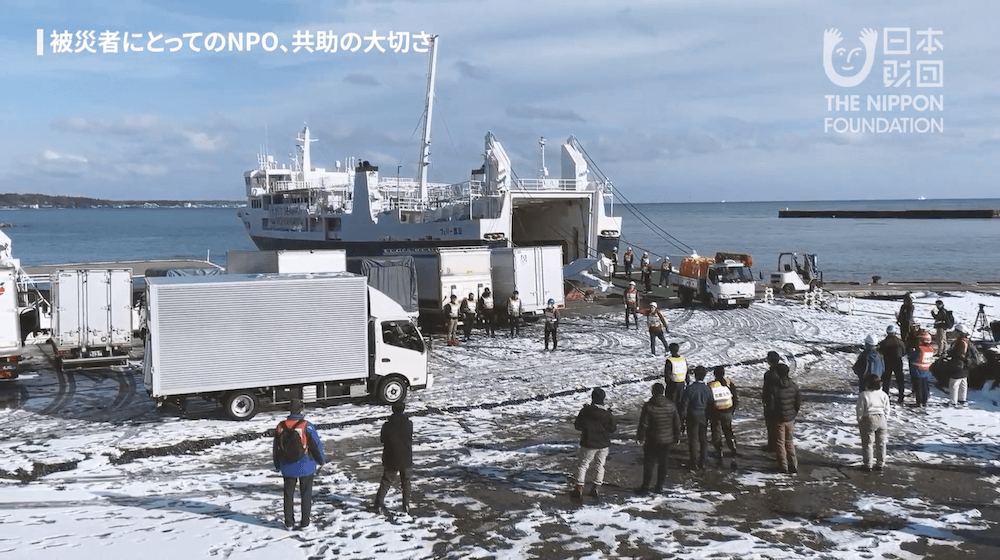

被災者にとってのNPO、共助の大切さ

被災した人々にとって、物資の支給や家屋整理の支援だけでなく、大きな心の支えになっているのがNPOやボランティアの存在です。

地震により境内社全てが壊滅的な被害を受けた輪島市にある重蔵神社(外部リンク)の禰宜を務める能門亜由子(のと・あゆこ)さんは、ボランティアの力を借りながら「共助」の力での地域復興を目指しています。

「行政も人手が足りていないですし、国や自治体が支援の手を行き届けるのは難しいことは理解しています。ですから、ボランティアの皆さんの力を借りながら、地域の人たちと力を合わせて取り組むことが、一日も早い地域の復興につながるのではないかと思っています」(能門)

豪雨による土砂災害で大きな被害を受けた輪島市町野町地区では、地域住民が力を合わせて復興に取り組んでいます。町野復興プロジェクト委員会(外部リンク)の山下祐介(やました・ゆうすけ)さんは、多くの人の協力なしでは町の復興は難しいと話します。

「1年の間に2度も大きな災害を受けて、町の人々の會田では挨拶のごとく『心が折れた、折れそうだ』という言葉が飛び交っています。12月に入れば『積雪』という問題も出てきます。だからできるだけ雪が降る前に水害前の状態に町を戻したいですね。そう考えたとき、多くの人にご協力いただかないと難しいと感じています。だから、ボランティアさんの受け入れ拠点を整備して、多くの人に協力してもらいながら一日も早く元の風景と取り戻せるように頑張っています」(山下)

町野地区で唯一のスーパーである「もとやスーパー」(外部リンク)は、地震後も無休で営業を続けていましたが、2024年9月の豪雨では浸水被害に遭い壊滅状態になってしまいました。それから休業状態にありましたが、11月30日に営業を再開、その裏で支えていたのもNPOやボランティアの存在だったと、店主の本谷一知(もとや・かずとも)さんは話します。

「この場所からまた町に光を灯す——その責任が自分にはあると思っていました。それはなぜかというと、NPOの皆さんやいろんな人の支えや、『頑張れ』という気持ち伝わってきましたから。その気持ちが、私の心に火を灯しましたね」(本谷)

子どもたちの心のケアの大切さ

大規模災害時、忘れてはいけないのが、被災者、特に子どもたちの心のケアです。厳しい状況の中にあっても、子どもたちを孤立させず、成長していく機会をサポートしていくことは極めて重要です。

輪島市で子どもたちの居場所づくりの支援を行うNPO法人 じっくらあと(外部リンク)の小浦明生(こうら・あきお)さんは、震災後、子どもたちに見られた問題についてこう語ります。

「子どもたちの居場所がなくなってしまったんですね。公園には仮設住宅が建てられ、友達の家にも、仮設住宅にも集まることすらできないんです。避難所なんかもってのほかでした。子どもたちが自由に過ごせる場所が、本当にもうなくなってしまいました」(小浦)

そんな被災地の子どもたちに対し、日本財団では、アスリートが中心となって社会課題の解決に取り組むHEROs(外部リンク)による支援活動を行っています。

ラグビー元日本代表の林泰基(はやし・やすし)さんは、被災地での支援活動を振り返ると共に、被災した人々への想いについてこう語ります。

「最初に被災地支援で携わらせてもらったのが、小学校で実施したスポーツ交流です。アスリートとしてそういった活動を発信していくことも大事だと考えています。多くのアスリートに対するメッセージにもなりますし、ファンの方たちの目にも止まるでしょう。僕たちアスリートがSNSを通じて世の中に伝えることによって、被災地の今を知ってもらうことができる。そういった取り組みが大事だと考えています」(林)

一日も早い被災地の復興に向けて

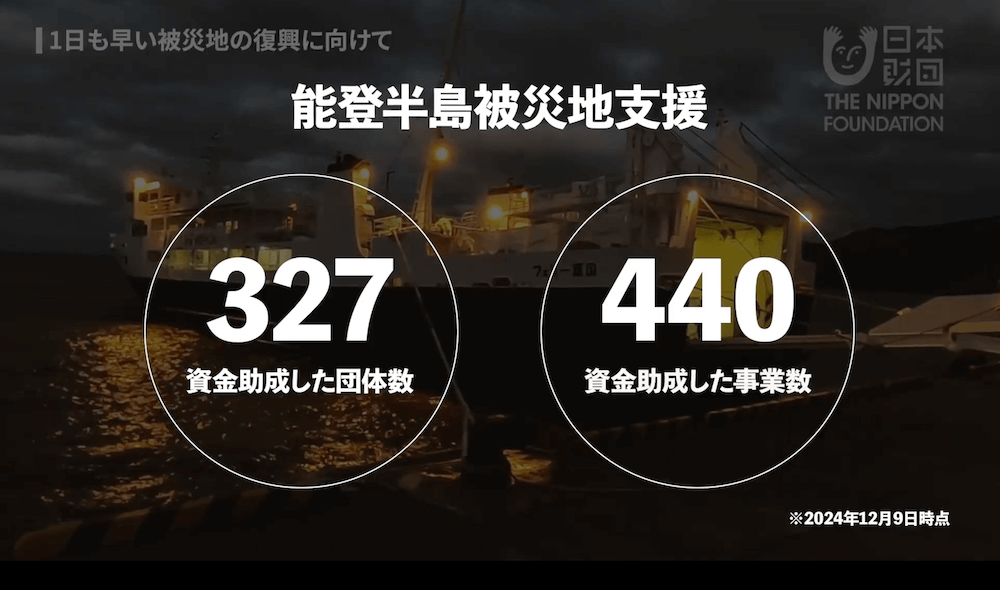

日本財団では、能登半島被災地の支援団体に対し、これまでに327団体、440事業に助成を行ってきました(2024年11月30日時点)。

日本財団災害対策事業部(別タブで開く)の樋口裕司(ひぐち・やすし)さんは、災害復興支援におけるNPOやボランティアの重要性についてこう語ります。

「災害時には、地元の行政が災害復旧、被災地支援の先頭に立ちますが、自治体だけでは対応することが困難になります。そういった支援の足りないところをNPOや民間の力で補っていくということが、災害対策において非常に重要になります。能登半島地震でも初期の頃、道路が寸断され、自衛隊や消防、警察などもなかなか被災地入りすることができませんでした。そんな中で、道路を通れるように切り開いたのがNPOでした」(樋口)

樋口さんは、政府や地域社会、NPO、企業、ボランティアなどが連携し、ネットワークの力で被災地の復旧、復興に取り組むことが重要だと話します。

「自治体は独自で作成した地区防災計画や地域防災計画などに則って復旧支援を行います。しかし、災害対策は準備したとおりに物事が進んでいくわけではありません。やはり他者が指摘して初めて(必要性に)気づく支援もありますし、あるいは、そこを手伝うよと言ってもらい、不足する部分を他者が補うことで支援が成り立つものもあります。ゆえに多機関による連携が被災者支援にとって重要だと考えています」(樋口)

そうした多機関による連携の中で、日本財団には大きく2つの役割があると言います。

「1つは、行政とNPOをつなぐときに、日本財団がハブになれるときにはその役割を果たします。また、NPO同士の情報共有が必要なときには、日本財団がNPO同士をつなぐことも大きな役割の1つです」(樋口)

一方で、災害支援におけるNPOの活動を支えるための課題を、こう話します。

「NPOの中にも、特に専門性を持って災害支援に特化している団体があります。こういった重要な役割を果たす団体に対して、例えば人件費や活動費など、柔軟に対応できる制度がこれからますます重要になってくると思います。しかし、日頃から団体の活動を支えるような財源があるのかといえば、日本財団も含めて、まだまだ社会には不足しています。ボランティアやNPOは頼まれなくても助けに行くという、ある意味おせっかいなことができるのが強みだと思います。その強みを失わせないよう、資金的な問題を解決できる仕組みをつくっていけるかどうかが、これからの災害対策において一番の課題だと考えています」(樋口)

能登半島地震の発生から1年が経ちましたが、復興までの道のりはまだまだ遠く、被災地では今も多くの方がNPOからの支援を必要としています。

寄付には「支援金」と「義援金」の2つがあり、「支援金」は自分が応援したい団体に寄付をして支援活動に活用されるもの。NPOの活動はこの支援金によって支えられています。一方で「義援金」は被災者のかたにお見舞金として配分されます。どちらも必要な資金で、寄付する時はこうした違いを理解すると、より活きた寄付となるでしょう。

![[支援金]

支援活動する機関・団体を応援

↓

NPOの活動を支える

↓

その活動が被災地の人々を支える

[義援金]

被災者へ直接的な支援

↓

そのお金が被災地の人々を支える](/wp-content/uploads/2025/02/projects_r6noto_19.png)

また、寄付以外でもできる支援はたくさんあります。

- NPOのSNSをフォローして、現地の情報を知り共有し、風化を防ぐことも大切です

- 被災地の商品を購入する、ふるさと納税をするなども、大きな支援につながります

災害はいつ、どこで起こるかわかりません。自分ごととしてとらえ、みんなで支え合う気持ちや行動が、被災地の1日も早い復興につながるのです。

【動画】能登半島地震豪雨災害における日本財団・NPO支援の取り組み(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。