未来のために何ができる?が見つかるメディア

共通言語は手話。スターバックスが“多様性”を体現する店舗をつくった理由

- スターバックスコーヒージャパンでは多様な背景を持つ「チャレンジパートナー」を積極的に採用

- スターバックス日本初の手話を共有言語にした店舗「スターバックスコーヒー nonowa国立店」は、従業員(パートナー)の声から誕生

- 誰もが自分らしく働ける社会の実現には、立場を超えた対話と多様な体験が重要

- ※ スターバックスでは従業員のことを「パートナー」と呼び、障害があるパートナーを「チャレンジパートナー」と呼ぶ

取材:日本財団ジャーナル編集部

2020年にオープンした「スターバックスコーヒー nonowa国立店」は、スタッフの半数以上が聴覚障害者。日本初の手話が共通言語である「サイニングストア」(※)です。コミュニケーションが図りやすいよう、指差しボードが用意されていたり、手話を学べる掲示やデジタルサイネージなどが用意されていたりと、さまざまな工夫がされています。

- ※ 手話が共通言語であるお店を指す

スターバックスコーヒージャパン株式会社(外部リンク)では、一人一人の従業員を大切な「パートナー(仲間)」として、障害の有無にかかわらず「誰もが働きやすい職場」づくりに努めています。

今回は、同社ディストリクトマネージャーの向後(こうご)さん、ストアマネージャーの吉田(よしだ)さんに、スターバックスコーヒーの取り組みや、誰もが働きやすい社会を作るために必要なことを伺いました。

耳が聞こえない当事者の「やってみたい!」から生まれたサイニングストア

――スターバックスコーヒーの各店舗では、さまざまな障害を持つパートナーの方が活躍されているとのことですが、どれくらいの障害者の方が働いているのでしょうか。

向後さん(以下、敬称略):全国約2,000店舗のスターバックスコーヒーで、およそ370人の障害のあるパートナーが働いています。1店舗につき1名程度が所属しているケースがほとんどですが、nonowa国立店では働く32名のうち、20名が聴覚に障害のあるパートナーです。

――こちらの店舗では聴覚に障害のあるパートナーの方が多いんですね。改めて、日本初のサイニングストアをオープンした背景について教えてください。

向後:これまでにも聴覚に障害のあるパートナーが企画して「手話カフェ」や「手話によるコーヒーセミナー」を実施してきました。2016年にマレーシアに「サイニングストア」の第1号店がオープンしたのをきっかけに、日本のパートナーから「自分たちでお店をやってみたい」「聞こえる・聞こえないにかかわらず、キャリアを築きたい」という声が上がり、日本でもやってみようということになりました。

国立市での出店を決めたのは、近くにろう学校(※)があり、耳の聞こえない人たちのコミュニティーがすでにあったからです。目の前のロータリーに、学校のバスが止まるんですよ。

また、国立市が多様な人々が共に生きる「ソーシャル・インクルージョン」に力を入れて取り組んでいることや、駅の改札を出てすぐのところにあり、電車やバスで通勤するパートナーが通いやすい立地であることも決め手となりました。

- ※ 現・東京都立立川学園。ろうは音声言語を獲得する前に失聴した人、日常的に手話を用いている人のこと。ろう学校は、ろう児や高度の難聴児に対して教育を施すと共に、ろう者の生活に必要な知識技能を授けることを目的とする学校

店づくりのポイントは「聴覚に頼らないオペレーション」

――他の店舗とは違う、nonowa国立店ならではの工夫はありますか。

吉田さん(以下、敬称略):まず、nonowa国立店オリジナルのロゴデザインとして、指文字で「STARBUCKS」を表現するサインが採用されていて、パートナーは胸元にこのサインが刺繍されたエプロンを着用しています。

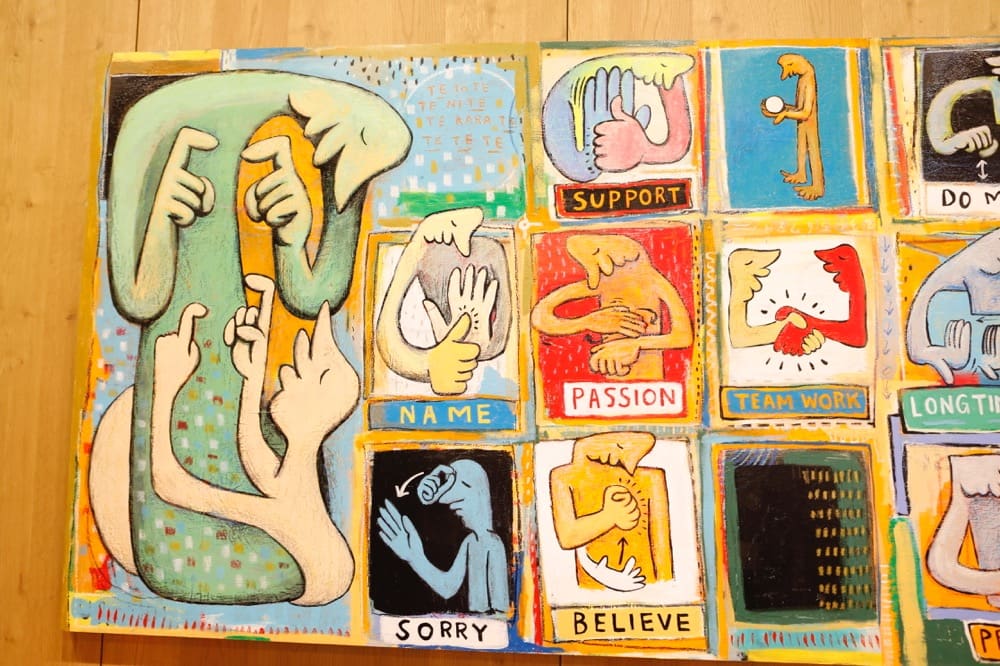

吉田:壁一面に描かれたカラフルなイラストは、コーダ(※)のアーティスト・門秀彦(かど・ひでひこ)さんの作品です。さまざまな手話が楽しく表現されていて、よく見ると「ラテ」や「フラペチーノ」など、スターバックスならではの表現も描かれているんですよ。

- ※ 「Children of Deaf Adults」の略で、耳の聞こえない親に育てられた聴者の子どもを指す。聴者はろう者の対義語で、聴覚に障害のない人を指す

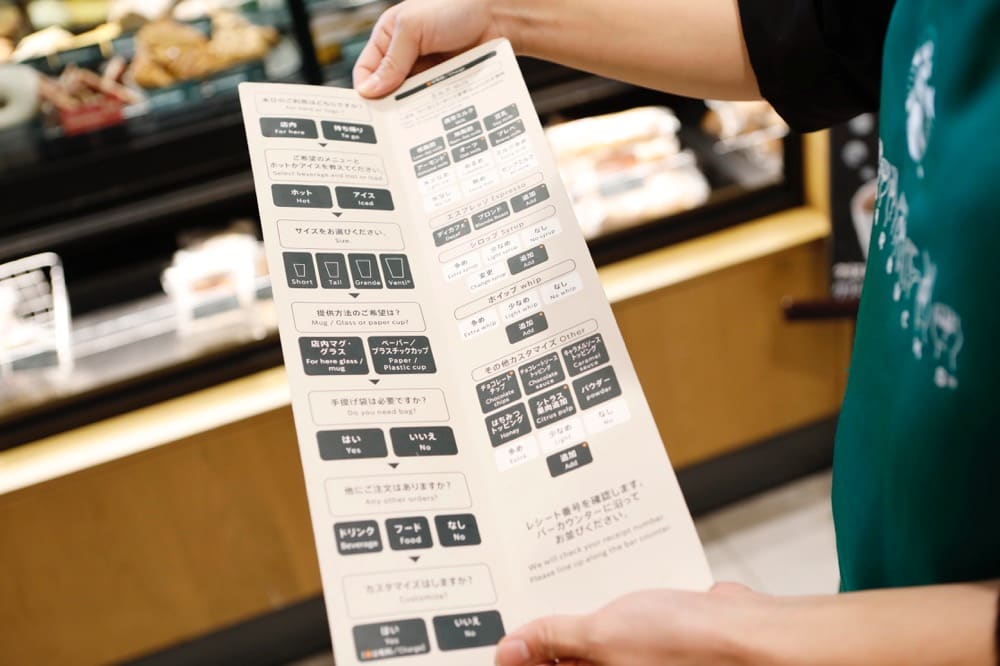

吉田:また、レジでは注文がスムーズにできるよう、通常のメニューに加えて、指差しメニューもご用意しています。イートインやサイズ、カスタマイズの有無など分かりやすく表記されたもので、英語表記もされているので、外国人のお客さまとのコミュニケーションにも役立ちます。

ドリンクが完成すると、受け取りカウンターの側に設置したデジタルサイネージ(※)に、レシートに記載された3桁の番号が表示されます。

- ※ 屋外・店頭・公共空間・交通機関など、あらゆる場所で、ディスプレイといった電子的な表示機器を使って情報を発信するメディアのこと

――受け取りカウンターのそばには、簡単な手話が学べる仕掛けもされていますね。

吉田:ドリンクを待っている最中、下を向いたり、スマートフォンをいじったりしていると、自分の番号が表示されていることに気付かないこともありますよね。目線よりも少し高い位置に表示されることで自然と注目されますし、お客さまには楽しみながら手話に触れてもらえたいという思いもあります。

――表示を見ながら手話をやってみたくなります。

吉田:そうですね。実際に表示を見ながら練習しているお客さまもたくさんいらっしゃって、それを見たパートナーが「こうやるんですよ」とレクチャーするなど、コミュニケーションが生まれています。

基本的にはお客さまとパートナーが、直接アイコンタクトやコミュニケーションを取ることを大切にしているので、指差しメニューやデジタルサイネージは、あくまでも接客の補助ツールとして活用しているイメージです。

――他にも工夫されている点はありますか。

吉田:nonowa国立店は手話が共通言語のため、全体的に音以外の伝達方法(視覚情報や振動)を取り入れた店舗づくりを行っています。

例えば、手話の動きを邪魔しないよう、テーブルは低く、角が丸いものを導入しています。また、お互いの表情が分かりやすいよう、通常の店舗よりも照明が明るく、カウンターや壁も白で統一しています。

バックルームの壁一面には、ミーティングの内容を記録するための大きなホワイトボードや、衝突防止のミラーを設置している他、豆の鮮度を管理したり、ヘルプを呼んだりする際に文字や光、振動で知らせるデジタルウォッチを導入しています。

それから、即座に意思伝達ができるよう、信号機のように色の識別で情報を伝える工夫もしています。

――こうしたお店づくりの工夫はどうやって生まれたのでしょうか。

向後:実際にオープンする前に、「サイニングアワー」「サイニングデー」と称して、2年ほどかけて、聴覚に障害のあるパートナーによる試験的営業を行ってきました。その中で当事者から集めた「もっとこうしてほしい」という声や要望を取り入れながら、環境を整えていきました。

「サイニングストア」のオープンを機に、パートナーへの応募が増加

――半数以上が聴覚に障害のある人という職場環境は、日本でまだまだ珍しいと思うのですが、何か大変だったことや、難しさを感じたことはありますか。

吉田:聴覚に障害のあるパートナーの割合が増えることで大変さや困難さを感じたことはありません。

強いて言うなら、私はこの店舗に着任するまで手話経験がゼロだったので、一から覚えるのが大変といえば大変だったかもしれませんね。でも、周りのパートナーたちが教えてくれるので、毎日少しずつ、楽しみながら覚えました。

――パートナーの皆さんの反応はいかがでしょうか。

吉田:入社前に「新しい環境で頑張れるかな」とドキドキするのはもちろんですが、それ以上に、お客さまとコミュニケーションを取れることに対するワクワク感や、これまでお客さんとして飲んできたドリンクを自分が作れる喜びに溢れていて、みんなキラキラしています。

――吉田さん自身がこの店舗に配属されたことで気付いたこと、感じたことはありますか。

吉田:コミュニケーションを取る上で言語や年齢、手話ができる、できないなど関係なくて、ただお互いの「伝えたい」「理解したい」という気持ちが大切なんだ、ということに改めて気付かされました。

また、「アイコンタクト」といった言葉以外のコミュニケーションの大切さも感じています。別の店舗で働いていた頃は、ついつい下を向いて作業をしながら、声だけで伝えてしまうことも多かったのですが、やっぱり相手の目をしっかり見て伝えると、伝わり方が違うんですよね。これは、他店舗からヘルプで来てくれるパートナーからもよく聞こえてくる声です。

――お客さまからの反響はいかがですか。

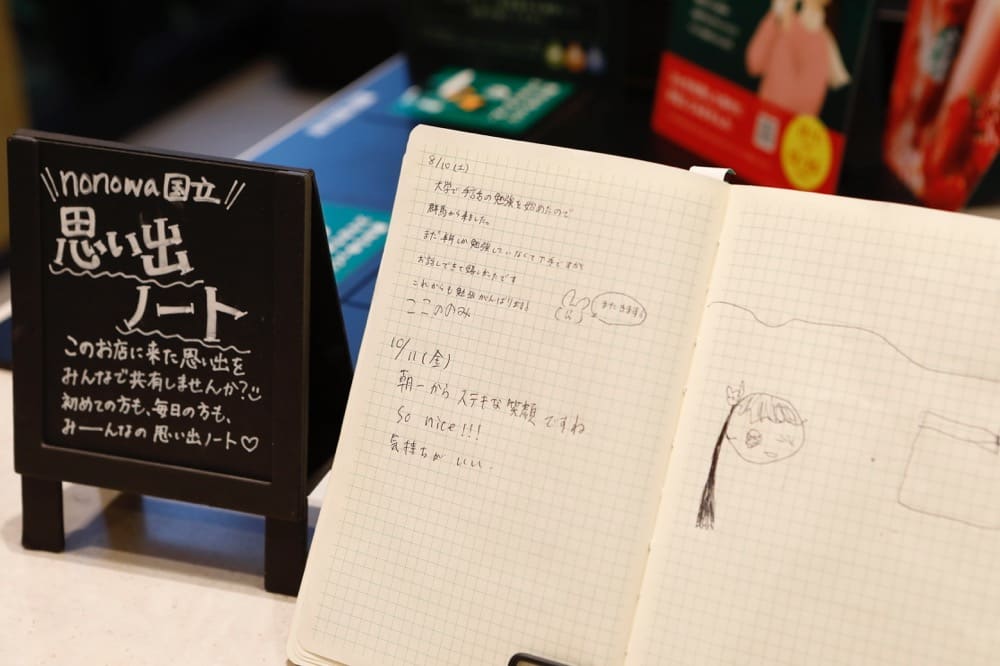

吉田:メディアで取り上げていただいたこともあって、遠方から来てくださるお客さまもたくさんいらっしゃいます。

一方で、近所にお住まいで、「このお店が好き」と1日に2回も通ってくださる方もいます。私と同じように、nonowa国立店ができるまで手話に触れたことがなかったけれど、パートナーと会話ができるようになりたいと手話を学び、今では完全に手話でコミュニケーションを取れるようになったという方もいらっしゃいます。

向後:このお店ができたことを知って、スターバックスで働きたいと応募してくれる人が増えたことも大きな変化です。近隣にお住まいの方や、同じような個性を持つ方が集まるのではと思っていたのですが、障害の有無にかかわらず、遠方にお住まいの方からも「ここで働きたい」という方が増えたのはうれしい驚きでした。

「障害者のために」ではなく、「あらゆる人が」働きやすい店をつくりたい

――今後、「サイニングストア」は増えるのでしょうか。

向後:今のところ、「サイニングストア」を増やすことは決まっていません。何よりも大切なのは、全ての店舗であらゆる人が自分らしく働けるようになること、そして、それぞれのパートナーが、自分が働くお店を「居場所」だと思える環境をつくっていくことだと考えています。

――最後に、全ての人が生き生きと働く社会を実現するために、どんなことができると思いますか。

吉田:障害の有無にかかわらず、全ての人が社会に生きる一人の人間として「どうやったら、暮らしやすいか」ということを考えることではないでしょうか。

私自身、聴覚障害のあるパートナーから、電車移動中に人身事故が起きて止まってしまった場合、何が起きたのか全く分からなくて困ると聞いたことで、耳が聞こえないことによって情報をキャッチしづらい社会であることを知り、自分には何ができるか考えるようになりました。

聞こえる人が当たり前に受け取れる情報が、聞こえない人にとっては当たり前ではなく、聞こえない人にとって生活しづらい障壁が、社会の側にあるのだと感じました。社会が誰もが生き生きと働く、活躍できる社会の実現のためには、私も含め、社会の全員が自分事として、当事者意識を持つ必要があると思います

マネージャーの立場としては、年齢や性別、育った環境など、一人一人の思いに耳を傾け、互いに意見を交わしながら、みんなでどうすればいいかを考えられるチームにしたいと思っています。

向後:聴覚に障害のある人に限っていえば、「言語が違う」ことを尊重する必要もあると思います。目と目を合わせてコミュニケーションを取ることは重要ですが、目を見て全てが伝わるわけではありませんよね。

このお店では、レジで目の前にいる従業員の耳が聞こえないと分かったときに、お客さまが身振り手振りを交えて一生懸命に伝えようとしたり、パートナー側も懸命に理解しようとしたりする姿がよく見られます。

言語が違うからこそ、どうしたらより深く伝え合うことができるかを一緒に考える。こうした体験が、社会の変化につながればいいなと願いながら、毎日お店を開けています。

編集後記

以前、国立駅を訪れたとき、指のマーク看板が印象的だったので、調べると手話が共通言語のスターバックスということで気になっていた店舗でした。

取材当日、お店で出会った全てのパートナーの方が笑顔で、楽しそうに働く姿が印象に残っています。覚えたての手話で「こんにちは」や「ありがとう」とコミュニケーションが取れたことも楽しい経験でした。

それと同時に、相手に障害があることを理由に「できる、できない」を決めつけていた経験があったことにも気付かれました。

「手話が共通言語」と聞くと戸惑うかもしれませんが、手話ができなくても全く問題ありません。通常の店舗に足を運ぶ感覚で訪れてみてください。その時に感じた気付きや疑問は、誰もが働きやすい社会になるための一歩になるかもしれません

撮影:永西永実

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。