未来のために何ができる?が見つかるメディア

子どもを狙うSNS被害は年間2,000件前後。サイバー犯罪から守る方法を大学教授に聞く

- 子どもがSNSを通じて犯罪に巻き込まれるケースは、年間2,000件ほど発生

- 親より子どもの方がインターネットを使いこなしているが、モラルが伴っていない

- 子どもをSNS等から遠ざけるのではなく、有用さと怖さを学び、賢く付き合うことが重要

取材:日本財団ジャーナル編集部

近年、スマートフォンやタブレットなどが、急速な早さで子どもたちに普及している。2021年の内閣府の調査(外部リンク)では小学生の約96パーセントがインターネットを利用しており、スマートフォンの使用率は40パーセントを超えている。

そんな子どもたちの脅威となっているのが、SNS等を利用し未成年を狙う、児童ポルノ、児童買春、略取誘拐などのサイバー犯罪。2017年に発生した座間市9人殺害事件では、加害者がTwitterを利用し被害者と接触。9名の犠牲者のうち5名が未成年だったことも記憶に新しい。

このようなサイバー犯罪から社会を守るため「AIを用いた防犯システム」を開発・活動しているのが文教大学情報学部の池辺正典(いけべ・まさのり)教授だ。

その取り組み内容と共に、子どもを取り巻くサイバー犯罪の現状について伺い、SNSやオンラインゲームとの付き合い方、私たち大人ができることについて考えてみたい。

- ※ こちらの記事も参考に:深刻化する「SNSいじめ」から子どもたちを守るには?(別タブで開く)

年間の発生件数は約2,000件前後。子どもをターゲットにしたサイバー犯罪の現状

――SNSを通じた子どもを狙うサイバー犯罪は、年間でどのくらい発生しているのでしょうか?

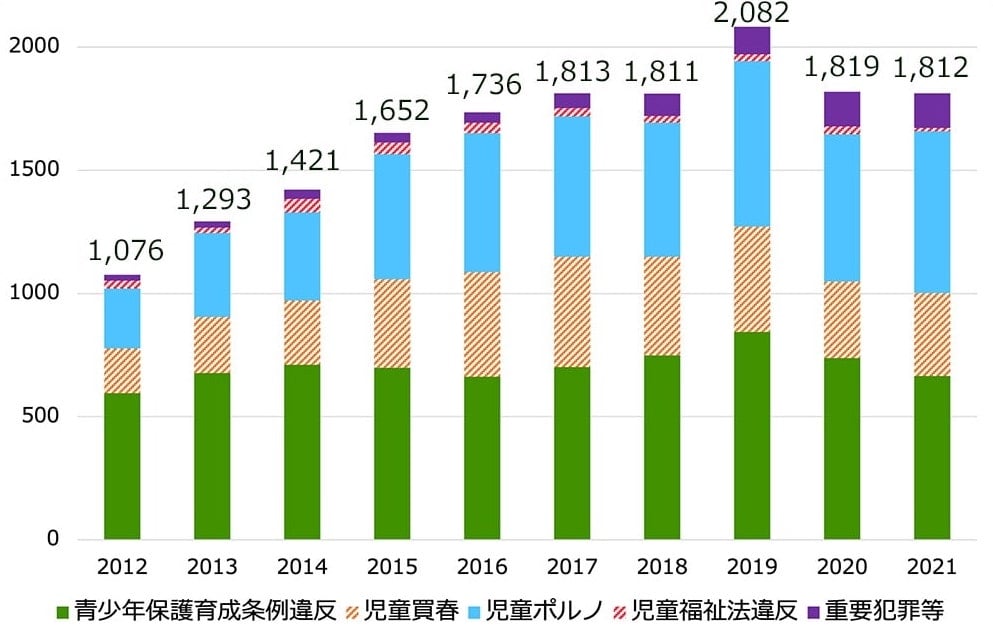

池辺教授(以下、敬称略):2021年でいうと1,812件起きています。そのうち、児童買春・児童ポルノ禁止法に抵触したケースが993件、略取誘拐や強制性交などの重要犯罪は141件となっていますね。年によって多少のばらつきがあるものの、ここ数年は年間2,000件前後となっています。ちなみに児童ポルノの被害児童の89パーセントは女の子です。

図表:SNSに起因する事犯の被害児童数の推移

――被害の多い年齢層は何歳くらいになるのでしょうか?

池辺:高校生が51パーセントと一番多いです。それ以外だと中学生が39パーセント、小学生が4パーセント。Twitterを出会い目的として利用している層や、いわゆる「援助交際」「パパ活」などを目的とし、自分から大人にアクセスしている層が一定数いることが要因ではないかと考えられます。いわゆる出会い系サイトは未成年の利用を禁じていますので、基本的にこの中には含まれておりません。

――被害に結びつきやすいアプリなどはあるのでしょうか。

池辺:一番多いのがTwitterですね。2021年のデータでは668件で全体の3分の1程度を占めています。次いでInstagramが350件となっています。

――なぜTwitterの件数が多いのでしょうか?

池辺:SNSの中でも圧倒的に検索性が高く、自分の求める情報にアクセスしやすいのが理由だと思われます。簡単にターゲットにアクセスすることができ、ダイレクトメッセージ(※)で個別に連絡を取ることが可能です。座間市の事件でも加害者は「疲れた」「死にたい」といった言葉で検索をかけ、そのような投稿をしている女性に接触していたことが話題になりました。このように意図せず被害者となるケースもあれば、援助交際やパパ活など、子どもがお金を稼ぐ目的で自ら他者とつながり、犯罪に巻き込まれるケースもあります。

- ※ 他人にやり取りが公開されない1対1の形でメッセージのやりとりができる機能

池辺教授が説明したようなケース以外にも、さまざまな事件が報告されている。次にあるのはその一部だ。

- 小学6年生の女児を装い、小学4年生の女児とゲームアプリのチャット機能を介して交流。性の悩みを話題にし、わいせつ画像を撮影・送信するよう誘導した

- SNS上で18歳未満と思われる書き込みやプロフィールに対し、架空の「JK見学」なる店舗のアルバイト募集をダイレクトメッセージで送信。面接を装って17歳少女を自宅に誘い、わいせつ画像を撮影すると共に、性交をさせた

- 「短時間でまとまった金を稼ぎたい」と思い、SNSで闇バイトを検索。メッセージを送ってきた男に本人確認として運転免許証を送信したところ、強盗を要求される。犯罪だと分かっていたが、個人情報を知られており、家族に危害がおよぶことを恐れ、加担せざるを得なくなった

子どもをだますさまざまな手口が横行しており、殺人事件にも発展しかねない現状がある。

サイバーパトロールやサイバー防犯教室。子どもを守るための取り組み

――このような犯罪に対し、どのような対策が取られているのでしょうか?

池辺:Twitterを例に見てみますと、Twitter社、警察、民間のサイバー防犯ボランティアの三者による取り組みがなされています。Twitter社の取り組みとしては、児童の性的搾取に関するポリシーというものを明確に定めており、ポリシー違反を行ったアカウントは即時かつ永久に凍結され、書き込みの削除も行われています。

- ※ こちらの記事も参考に:予期せぬ妊娠や性被害から守るために。家庭でできる性教育(別タブで開く)

――警察ではどんな取り組みをしていますか?

池辺:ポリシー違反をしているTwitter上の書き込みに対して、直接返信を行い注意喚起する取り組みが、全国の警察で実施されています。児童ポルノ関連以外にも、闇バイト(※)や薬物関連などのツイートにもこのような注意喚起を行い、SNSに起因した犯罪を未然に防ぐ取り組みをしているのです。またサイバー防犯ボランティアの活動のガイドラインやマニュアルの制作なども警察が管轄となっています。

- ※ 高額な報酬と引き換えに、違法行為を行うアルバイト

――サイバー防犯ボランティアというのは、どんな取り組みをしているのでしょうか?

池辺:街を周って防犯を呼び掛ける防災パトロールがありますが、まさにそのインターネット版といったところです。主な取り組みは以下の3つです。

- 犯罪被害防止のための教育活動

- 広報啓発活動

- サイバー空間の浄化活動(サイバーパトロール)

池辺:今年度、日本国内で活動している団体は264団体ありまして、活動人数は8,000人ほどだといわれています。文教大学にもサイバー防犯ボランティアの団体があり、実際のSNSの書き込みから犯罪につながりそうなもののデータ収集・解析を行っているほか、学校からの依頼を受けてサイバー防犯教室の開催もしています。子どもたちを対象に、学生たちがインターネットの危険性やネットリテラシー(理解力)について伝えているんです。

池辺:またサイバー空間の浄化活動を行う警察やボランティアの方たちに、システムの提供も行っています。Twitter上にはたった数時間でも膨大な量の書き込みが行われますから、一つ一つ検索をかけて違法性のある書き込みを見つけるのは大変です。そこでAIを利用し、特定のキーワードを含むツイートのみ収集できるシステムを開発しました。ただ、該当のキーワードを含んでいても、関係のない書き込みもありますので、最終的にはそれらのデータをもとに、目視で判断をして、警察に情報提供を行っています。

親が学び、子どもが何をしているか把握することが対策

――子どもたちをサイバー犯罪から守るために、保護者ができることはどんなことでしょうか?

池辺:まずはお子さんがインターネット上でどんなことをしているか、どんな情報に触れているかを把握することが大切ではないかと思います。実際にサイバー防犯教室に参加したお子さん、親御さんと接していて感じたことなのですが、最近はGIGAスクール構想(※)の影響もあり、親より子どもの方がスマートデバイスを使いこなしています。大人の方が時代についていけておらず、子どもが何をしているか分かっていない。そういう意味では大人よりリテラシーは高い。しかし、そのリテラシーに対して、モラルが伴っていないケースが多いのです。

- ※ 2019年に開始された、全国の児童・生徒1人に1台のコンピューターと、高速ネットワークを整備する文部科学省の取り組み

――モラルが伴っていないとは具体的にはどういうことでしょうか?

池辺:世界中に公開されている意識がなくYouTubeにコメントをしていたり、ゲームのチャットを通じて知り合った人に個人情報が漏れていることを気づいていなかったりするといった点です。自分がだまされる、悪用されるという考えなしに、無防備にオンラインコンテンツを遊んでいる子どもが多い印象を受けます。親がそれに気が付けばいいのですが、ネットに疎い場合、どんなことが起きているのか想像もできていないでしょう。

――なるほど。では、保護者はどういった対策をとればいいでしょうか?

池辺:今、小学生って授業で使うのでみんなGoogleアカウントを持っているんですよ。そのアカウントを紐付けるなりして、ちゃんと親が管理しないといけないですね。また、ペアレンタルコントロール(※)などの管理ツールを導入すれば、利用時間、不適切なウェブサイトや動画の閲覧、アプリのダウンロードなど制限ができます。親が自ら設定し、管理することが大切です。こういった管理を小さい頃から行っておけば、「親が管理するっていうことは、リスクもあるってことだろうな」と子どもも自然と理解して、ある程度の警戒心を持ってインターネットを利用することができるはず。あとはゲームの場合、親がまずやってみることをおすすめします。ゲームのことは子どもに教えてもらい、どんな危険につながりそうかは親が教える。それが子どもとのいいコミュニケーションにもなると思います。

- ※ 子どもが使用するススマートフォン等情報通信機器の利用を、親が監視し、制限する取り組み

――子どもたちを守るために必要な、社会の取り組みがありましたら教えてください。

池辺:違法・有害情報などは一定数インターネット上にあります。これらを継続的にサイバーパトロール等で、閲覧機会を減らすような取り組みを行うこと。あわせてサイバー防犯教室のように、各個人が危機意識を持てる場を提供していくことが必要だと思います。

池辺教授が推奨する「子どもをサイバー犯罪から守る方法」まとめ

- 親もウェブサービス等の潮流について学ぶ

- 子どもが何をしているか、一緒に遊んで知り、危険性も教える

- 子どものアカウントを把握し、管理ツールを使って利用する

――今日のようなお話を聞いていると、子どもをできるだけインターネット環境から遠ざけたいと考えてしまいます。

池辺:これからの社会では、遠ざけるという選択肢はほぼないと考えていいのではないかと思います。というのも、最近はインターネットやSNSを利用しないことによる不利益も多くなったからです。大学生の例でいうと、差が顕著に出ているのが就職活動。いい結果を出している学生のほとんどは、SNSから情報収集をしています。また、企業側も情報発信にはSNSを活用しており、入社後にもこのようなデジタルスキルは求められるでしょう。子ども時代にまったくインターネットに触れないまま大きくなって、急にネットの世界に放り出された場合、それこそトラブルにつながりかねないと思います。小さい時からインターネットの有用さと怖さを学び、賢く付き合っていくのがいいのではないでしょうか。

インターネットは子どもの可能性を広げるツールであるのと同時に脅威でもある。親が一緒になって正しく危険性を知り、賢く利用することが子どもたちの未来を開いていくことにつながりそうだ。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

池辺正典(いけべ・まさのり)

専門:ウェブ情報学・サービス情報学、子ども学(子ども環境学)

関西大学大学院総合情報学研究科博士後期課程修了、文教大学情報学部情報システム学科専任講師、同准教授を経て現職。文教大学サイバー防犯ボランティア代表。情報システム学会理事。大学時代は学生ベンチャーを設立し、Web関連を中心としたシステム開発等の業務に従事。文教大学に着任後は地方自治体や警察関連の業務を中心とした活動を行っている。

文教大学情報学部 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。