未来のために何ができる?が見つかるメディア

育児と親の介護を同時に担う「ダブルケアラー」。両立しながら自分らしく生きるためには?

- 育児と親の介護を同時に強いられる「ダブルケアラー」は、全国に約29万人存在する

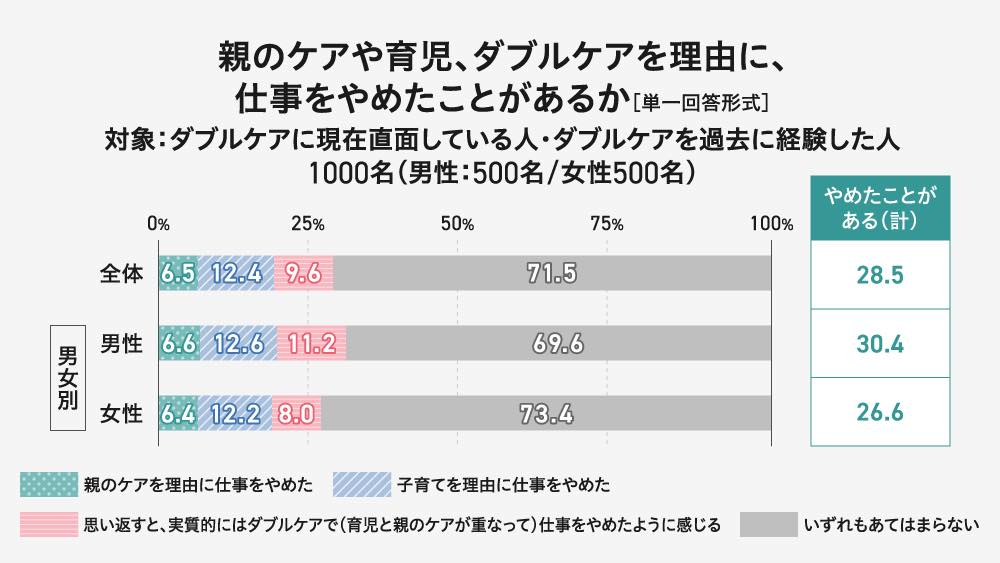

- 「ダブルケアラー」の約3割が、ダブルケアを理由に離職を経験している

- 「ダブルケアラー」を支援する制度を広めることが、誰もが自分らしく生きられる社会につながる

取材:日本財団ジャーナル編集部

子育てと親の介護を同時に担う人を指す「ダブルケアラー」。その数は、少子高齢化や晩婚化により増加しています。毎日新聞の調査によると、2017年時点で少なくとも29万3,700人と推定されており、その約9割は大きな社会的役割を担う30代から40代です。

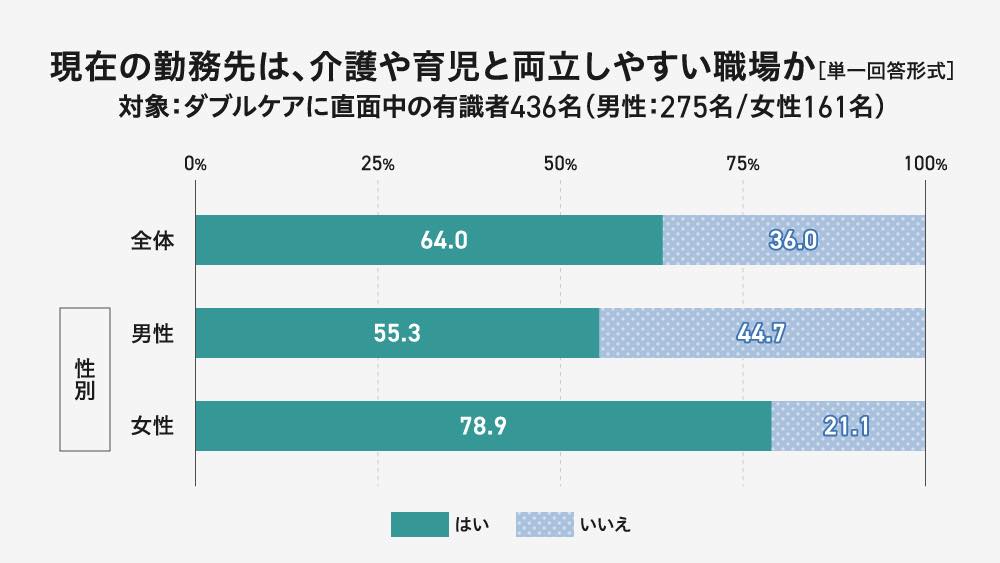

2025年4月1日に改正された「育児・介護休業法(※)」により、男女共に仕事と育児・介護を両立できるよう、これまで以上に企業のサポート体制が求められています。一方で、2024年にソニー生命が発表したダブルケアに関する調査(外部リンク)では「ダブルケアラー」の約3割が、現在の職場は「介護と育児を両立しやすくない」と回答しており、社会理解が十分に広まっていないのが現状です。

この記事では、「ダブルケアラー」の支援や啓発活動に取り組む一般社団法人 ダブルケアサポート(外部リンク)の代表を務める東恵子(あずま・けいこ)さんと理事の植木美子(うえき・よしこ)さんに、「ダブルケアラー」の現状や、企業・社会が抱える課題について伺いました。

- ※ 育児・介護休業法では、子育てや介護など時間的制約を抱えている時期の労働者の仕事と家庭の両立支援を進めている。2025年4月から段階的に施行される改正の主なポイントは以下の3点。1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充。2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化。3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

経済的・精神的に大きな負担を抱える「ダブルケアラー」

――そもそも「ダブルケアラー」とはどのような人を指すのでしょうか。

東さん(以下、敬称略):まず「ダブルケア」は育児と介護が同時に行われている状態を指し、そうした状態にある人たちを「ダブルケアラー」と呼びます。ただ、現在では家庭内でのケアの形が複雑化しているため、例えば、親の介護と孫の世話、育児と親族や配偶者のケアなど、広い意味で複数のケアが重なっている状況も含まれます。

――いま「ダブルケアラー」が増えている背景には、どのような理由があるのでしょうか?

東:まず晩婚化により出産年齢が上がっていることが理由に挙げられ、必然的に育児と親の介護が重なる可能性が高くなります。また、近年少子化により一人っ子が増えたことでケアが1人に集中してしまうケースも多く見られます。

たとえ親が若かったとしても、病気やけがで介護が必要になることもあるので、親が若い人たちにとっても決して他人事ではありません。

――「ダブルケアラー」にはどのような負担がかかっているのでしょうか。

植木さん(以下、敬称略):この10年で「ダブルケアラー」が置かれている状況に変化がありました。まず圧倒的に変わったのは、働いている女性が増えたことです。

出産後、親に子どもの面倒を見てもらいながら仕事と育児を両立させる予定だった方が、突然親への介護も必要となり、介護と育児のダブルケア状態になってしまう。その結果、「産休・育休明けにどうやって職場復帰すればいいのか」と悩みを抱える当事者の方も多いです。

東:かつては子どもの預け先がなくて困っていましたが、いまは高齢者人口が増え、介護施設もなかなか入所できるところが見つかりません。そのことも働き続けたい人にとって大きな障壁になっています。

――仕事を続けにくい要因が複数重なっているんですね。

植木:はい。さらに親の介護や育児にお金がかかるにもかかわらず、働きにくい状況があるため、「ダブルケアラー」には経済的な負担も重くのしかかっています。

それに、「ダブルケアラー」は常に多くのタスクを抱えています。介護保険制度(※)をどう利用するか、親の預け先はどこにするか、子どもの進学や習い事はどうするか、選択するべきことが山積みになっています。そうした状況も「ダブルケアラー」を追い詰めているのです。

- ※ 介護保険制度とは、高齢者の自立支援を理念とし、利用者の選択により、多様なサービスを総合的に受けられる仕組み。参考:厚生労働省「介護保険制度の概要」(外部リンク)

――育児や親の介護は毎日のことだからこそ、負担も大きいですね。

植木:周囲に言えないことで、精神的な負担を抱えている方も少なくありません。特に介護の話はしづらいようで、「ママ友に育児の話はできても介護の話はできない」とおっしゃる方もいます。「私は孤立無援です」とおっしゃる方もいて、コロナ禍を経て「ダブルケアラー」の孤立感がさらに深まっているのを感じています。

ダブルケアを理由に離職が約3割、職場で介護をしていることが言えない実態

――「ダブルケアラー」の働く環境について教えてください。

東:優秀な人材を確保するために、福利厚生や従業員へのサポートを手厚くしている企業も増えていますが、それができる企業はほんの一握り。まだまだ「ダブルケアラー」が働きやすい環境が整っているとは言えません。

特に人員不足の会社では、育児休暇や介護休暇の制度を運用できていない実情があります。制度が利用できないと、育児や介護をしながら働き続けることは難しく、やむなく退職する人たちもいます。また、ダブルケアをきっかけにフルタイムから時短勤務やパートタイム勤務になる人もいます。

――職場で「介護をしていることを言えない人」が増えているそうですが、なぜでしょうか。

植木:育児でもそうですが、世間には「子どもが熱を出したから早退します」とは言いづらい雰囲気がありますよね。介護でも、施設からの連絡で家族が対応しなければならないケースがあり、その事情を会社に伝えると、「フルで働けない人」というマイナスのイメージを持たれることも少なくありません。

すると、重要なポジションから外されてしまったり、「もう少し楽な働き方に変えたほうがいいんじゃないか」と言われたりと、戦力外通告をされるケースもあるため、介護をしていることを会社に隠したまま有休を使って介護をしている人もいます。

――2025年4月に育児・介護休業法が改正され、4月1日から段階的に施行されています。社会にはどんな変化が期待できますか。

東:改正によって、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護離職を防止するための雇用環境の整備を義務付けるなど、支援の範囲が広がりました。こうした企業側の体制が整うことで、介護をしていることを申告しやすくなることを期待しています。

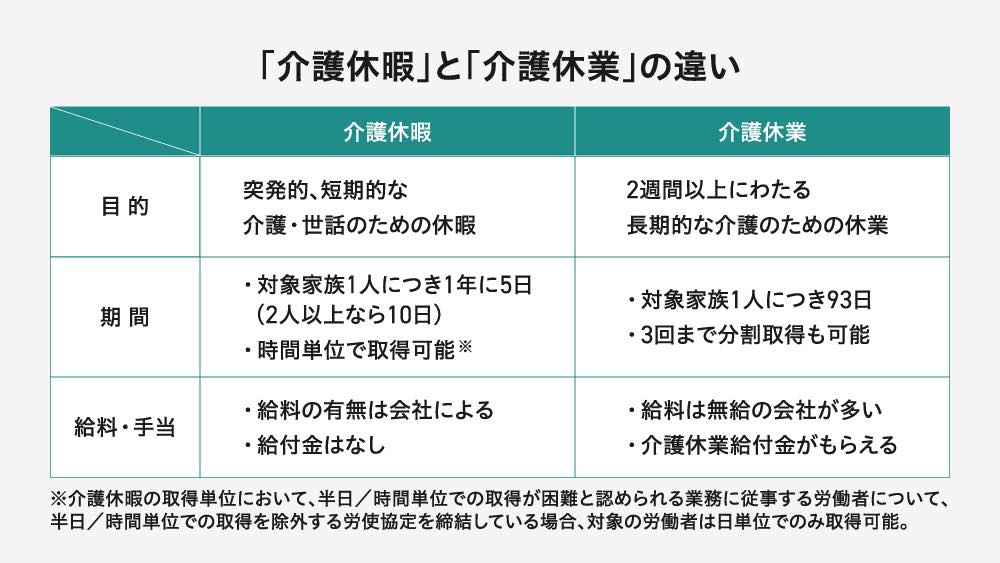

植木:例えば、要介護状態にある対象家族1人につき、年5日まで取得できる「介護休暇」(※1)は、勤務先にルールがなくても、法律に基づいて取得することができます。要介護認定の申請手続き、介護施設の見学や契約手続き、通院の付き添いでも取得できます。

また、長期間休む必要がある場合は、要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで「介護休業」(※2)を申請することも可能です。企業側からこうした制度を利用できることを、従業員が介護に直面する前の早い段階で情報提供することも法に定められています。「介護休暇」と「介護休業」は別々の制度なので、両方とも取得可能です。

東:「ダブルケアラー」が利用できる支援や制度を手厚くしていくとともに、誰かが休んでも業務を回していけるような仕組みをつくっていくことが、これからの企業には求められていると思います。

- ※ 1.「介護休暇」とは、労働者が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇のこと。通院の付き添いや介護施設に入所するための手続きなどで突発的・短期的に休まなければならない場合や、ケアマネジャーなどとの短時間の打ち合わせにも活用できる。参考:介護休暇について|介護休業制度特設サイト|厚生労働省(外部リンク)

- ※ 2.「介護休業」とは、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業のこと。仕事と介護を両立できる体制を整えたり、介護施設に入所するタイミングの様子を見たりするために、長期間の休みが必要な場合に活用できる。参考:介護休業について|介護休業制度特設サイト|厚生労働省(外部リンク)

――家庭内での育児や介護において、男女の役割に違いはありますか。

東:育児の役割は、男性の割合も高くなってきていると思いますが、残念ながら介護はいまだに「嫁や娘がするもの」といったイメージが強いようで、女性に介護が集中しているのは変わりません。

一方で、ケアをするのは女性というイメージが強いことで、男性の「ダブルケアラー」が理解されにくい課題があります。例えば、妻が産後うつで寝たきりになれば、夫が育児も介護も負担しなくてはなりません。

そうした人がいることは社会でなかなか理解されていない。同じ悩みを持つ人が少ないだけに、男性ケアラーの悩みも深刻です。問題の根っこにあるのは、「ケアは女性がするもの」という固定観念です。

東:あとは、介護をされる側も自分の子どもに面倒を見てほしいという思いが、根強いと感じます。子どもの側も「親の面倒は子どもが見るべき」という固定観念に縛られているケースが多いと思います。

実はそこを補えるサポートがあるのに、ケアを分担するという発想がないから、情報にたどり着けない。1人で背負わずに、もう少し視野を広げて、ケアを分担することができれば、負担は減らせると思います。

――ケアを分担するには、どのような方法がありますか。

東:自分の時間を持ちたいのであれば、「ショートステイ(短期入所生活介護)」を利用するのも1つの方法です。「ショートステイ」とは、要介護者の方が短期間だけ施設に入所して介護を受けるサービスです。

サービスを使うことに罪悪感を覚える人もいますが、その時間を使ってリフレッシュできれば、また元気になって介護と向き合うことができます。そのためにも使えるサービスは積極的に利用してほしいと思います。

植木:日本ではまだまだ親を施設に預けることを「かわいそう」と考える風潮がありますが、「ショートステイ」に行ってみると、仲間とおしゃべりができたり、大きなお風呂に入れたりと、メリットも多いんです。

――「ダブルケアラー」をサポートするために、自治体ではどんな取り組みをしているのでしょうか。

東:ダブルケア支援の課題は、育児と介護で行政の窓口が一本化されていないことでしたが、大阪府堺市では2016年10月に「ダブルケア相談窓口」が開設されました。他にも育児と介護の総合窓口を設置している市区町村は増えてきています。

2021年4月に厚生労働省が創設した「重層的支援体制整備事業」(※)により、自治体の複数の課が協力して、包括的な支援体制を整備できるよう、国が支援を行うようになりました。今後、ダブルケアをはじめとした多様化・複雑化する課題に対して、市民サービスが利用しやすくなることを期待しています。

- ※ 社会福祉法の一部改正により、「重層的支援体制整備事業」が創設。これまでの福祉制度や政策と、人びとの生活そのものや、生活を送る中で必要とする支援ニーズとの間にギャップが生じてきたことを背景としている。参考:厚生労働省「重層的支援体制整備事業について」(外部リンク)

ダブルケアの情報を発信し、孤立を防ぐためのサポート

――「一般社団法人 ダブルケアサポート」はどんな背景で立ち上げたのですか。

東:私たちは、2015年に活動を始め、2016年に一般社団法人となりました。もともと私は子育て支援のNPOを運営しており、2012年に行われたダブルケアの調査に協力したことがきっかけで、活動に関わるようになりました。

調査を通してお話を伺ってみると、皆さん大きな負担を抱えており、「今まで誰にも言えずにいました」と涙ぐまれる方もいました。けれども、話し終えた後には「話せてよかったです」と表情が明るく変わる姿を見て、「ダブルケアラー」が安心して気持ちを話せる場所をつくりたいと思い、現在の「ダブルケアカフェ」の活動を始めました。

植木:私は自分自身が「ダブルケアラー」だった経験があり、ダブルケアの調査に回答したことがきっかけで支援に関わるようになりました。

現在「ダブルケアサポート」では、全国 でダブルケア支援をしている団体が運営する「ダブルケアカフェ」の支援や、「ダブルケアラー」が交流できるネットワークづくりに取り組んでいます。

――「ダブルケアラー」のコミュニティの場をつくられているのですね。

東:そうなんです。これまでダブルケアに関する情報発信は少なく、「いざ当事者になっても誰に聞けばいいのか分からない」という方が多くいらっしゃいました。

そこで、ダブルケアに直面したときに役立つ冊子『ハッピーケアノート』をクラウドファンディングで発行しました。その他、行政や企業の方たちにダブルケアについて知ってもらう啓発活動も行っています。

――「ダブルケアカフェ」に参加した方たちにはどのような変化がありましたか。

植木:「こんな場所がほしかった」という声をたくさんいただきました。「ダブルケアラー」の皆さんはとても真面目で、「自分が頑張らなきゃ」と思っている方が多いので、育児や介護の悩みを吐き出すことで「話して元気になった」「また来たい」と言ってくださる方もいます。

――いつ始まるか分からないダブルケアにむけて、どんな準備をしておけばよいでしょうか。

植木:いざというときに相談できるよう、地域包括支援センター(※)の場所や連絡先を調べておくことが大事です。介護を必要としている親が住んでいる地域と、自分が住んでいる地域の両方を調べておきましょう。

東:それと、親が元気なうちから介護について話し合うことも重要です。親族と協力できる場合は、ケアの分担についても相談しておきましょう。

- ※ 「地域包括支援センター」とは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などを配置して、3職種のチームアプローチにより、住民の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行う施設

――「ダブルケアラー」が自分らしく生きられるように、私たち一人一人にできることは何でしょうか。

植木:ダブルケアについて関心を持ち、「自分ごと」として考えることではないでしょうか。誰しもが、「自分の親は大丈夫」と過信してしまいがちですが、親は確実に年を取りますし、いつ何が起こるかは分かりません。ダブルケアへの準備は、ある意味で防災と同じだといえます。

それと同時に「介護は子どもがしなければならない」という固定観念も変えていく必要があると思います。自分一人で抱え込まずに、使えるものは使う。介護をする人にも自分の人生があることを忘れないでほしいです。

東:私たち一人一人がもっと他人に優しくできれば、「ダブルケアラー」の負担は減らせるかもしれません。

例えば、電車の中で子どもが泣きわめいていたら声をかける。気にかけているだけでは相手には伝わらないので、思い切って一歩踏み出してみる。そうした行動が「ダブルケアラー」に限らず、誰もが住みやすい社会の実現につながっていくのではないかと思います。

「ダブルケアラー」が自分らしく生きるために、私たちにできること

- 「介護は子どもがするもの」という固定観念を変え、利用できるサービスがあれば情報を共有する

- 多くの人にとって自分が「ダブルケアラー」になる可能性がある。防災と同じ、事前の備えが重要

- 子育てで困っている人を見かけたら勇気を出して声をかけてみる

「ダブルケアラー」という言葉をよく耳にするようになりましたが、実際に当事者の方たちがどんなことに困っているのかを知りたいと思い、「ダブルケアサポート」に取材を申し込みました。

さまざまな困難を抱える「ダブルケアラー」に対して、制度でのサポートももちろん必要ですが、「誰にも言えない」という孤立感に寄り添うことが、私たち一人一人に求められているのではないかと気づかされました。

当事者が声を上げづらい背景を理解しつつ、まずは困っている人を見かけたら声をかけてみることから始めたいと思います。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。