未来のために何ができる?が見つかるメディア

日本で深刻なごみ問題。世界で広がるごみゼロ運動「ゼロ・ウェイスト」とは? いますぐ自分にできることって?

執筆:日本財団ジャーナル編集部

10代の今だからこそ読んでほしいトピックをお届けする「ジャーナル@ソーシャルグッドラボ」。今回は、世界に広がるごみゼロ運動「ゼロ・ウェイスト」について紹介します。

海洋プラスチックごみによる生態系への影響や食品ロス、不法投棄など年々深刻化するごみ問題。環境省がまとめた資料によると、1日1人あたり全国平均で約890グラム(※1)のごみを排出しています。

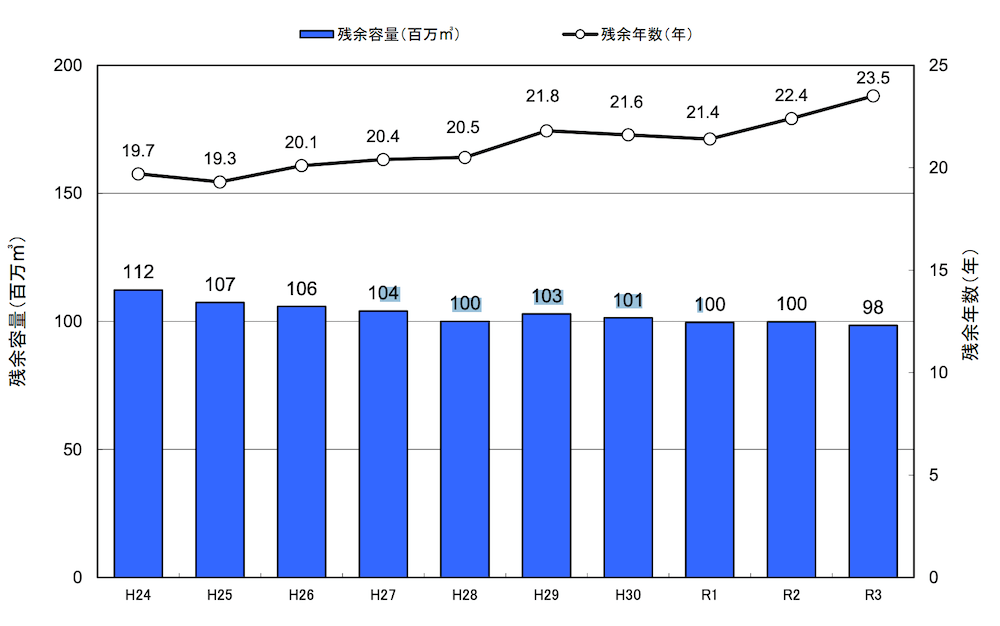

ごみの量は減少傾向にあるものの、リサイクルや再利用が困難な廃棄物を埋立て処分するごみの最終処分場の数も減っており、場所の確保や住人の理解などの問題から新設することも難しく、このままでは近い将来に捨てる場所がなくなってしまう可能性もあります。

私たちが暮らすまちをごみで溢れさせないために、今から、できることは何か。今記事では、世界中で広がるごみをゼロにするための取り組み「ゼロ・ウェイスト」について紹介します。

この記事のPOINT!

- 日本の最終処分場(※)の数は減り続けており、近い将来捨てる場所がなくなる可能性がある

- 世界で広がるごみゼロ運動「ゼロ・ウェイスト」。日本では先進的な自治体の取り組みが注目を集めている

- 一人一人が今すぐできる取り組みはたくさんある。「ゼロ・ウェイスト」に挑戦しよう!

- ※ 埋立地といったリサイクルが難しい廃棄物を処理する施設

ゼロ・ウェイストって、どんな取り組み?

「ゼロ・ウェイスト(ZERO WASTE)」とは、直訳すると、ごみ(WASTE)ゼロ(ZERO)を目指す取り組みやライフスタイルを指す言葉です。できるだけ使い捨て商品を避け、なるべく資源を無駄にせず、リサイクルや再利用を推進し、最終的にごみを出さないことを目標としています。

1996 年、オーストラリアの首都キャンベラが世界に先駆けて「ゼロ・ウェイスト宣言」をして以来、世界各地の都市や自治体がゼロ・ウェイストに取り組むようになりました。

ゼロ・ウェイストは、個人のライフスタイルとしても世界に浸透し始めています。

よく知られているのが、アメリカ・カリフォルニア州のベア・ジョンソンという女性が実践したゼロ・ウェイスト生活。2人の子どもの母親でもある彼女は、家族4人で1年間に片手で持てるサイズの瓶1本分のごみしか出さない生活を実践し、その成果を著書『ゼロ・ウェイスト・ホーム——ごみを出さないシンプルな暮らし」(外部リンク)で紹介して、大きな話題を呼びました。

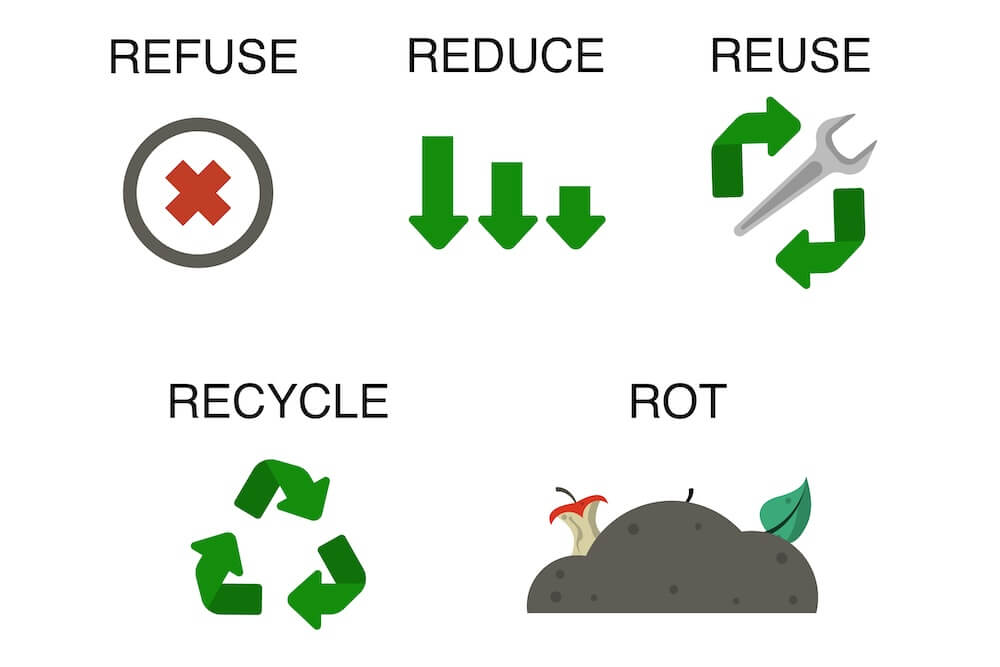

ジョンソンさんがごみを劇的に減らす方法として紹介したのが、次に挙げる「5R」で、今ではゼロ・ウェイストを目指す人たちの間で広く実践されています。

- リフューズ(REFUSE)

- 不要なものや使い捨て製品を拒否することが最も重要です。例えば、プラスチック製品や不要な包装を避けることです。

- リデュース(REDUCE)

- 必要のない物を購入せず、消費を最小限に抑えます。長期間使用できる製品を選び、無駄な消費を減らします。

- リユース(REUSE)

- 使い捨てではなく再利用可能なもの、例えばガラス瓶、布製のバッグ、リユース可能な食器などを使います。

- リサイクル(RECYCLE)

- できる限りリサイクル可能な素材を再資源化します。ただし、加工などを要するリサイクルは最終手段であり、他の4Rが優先されます。

- ロット(ROT)

- 食品廃棄物や生ごみなど、有機物は堆肥化(たいひか※)し、環境に優しい方法で処理します。

- ※ 稲わらや落ち葉、家畜ふん尿などの有機物を微生物によって分解・発酵させて、肥料や土壌改良剤にすること

なぜ今、ゼロ・ウェイストが注目されているの?

このように世界に広がりつつあるゼロ・ウェイストですが、その要素である5Rはいずれも、特に新しいものではありません。リサイクルもリユースも、堆肥化も、以前から広く行われてきたことばかりです。

ではなぜ今、これらのアクションが改めて「ゼロ・ウェイスト」として注目されているのでしょうか。その理由としては、次のようなことが考えられます。

●環境問題の深刻化

・プラスチック汚染

世界中で使い捨てプラスチック製品の使用が増え、自然環境に悪影響を与えています。海洋汚染や生態系への悪影響、土壌や水質の汚染が深刻な問題となっており、ゼロ・ウェイストの考え方が解決策として注目されています。

・資源の枯渇

天然資源の枯渇が危機的状況を生んでいます。ゼロ・ウェイストは、廃棄物削減を通じて資源の効率的な利用を促し、持続可能な社会づくりに貢献するアプローチとして注目されています。

関連記事:100年以内(いない)に地球の資源(しげん)のほとんどがなくなる?(別タブで開く)

●廃棄物処理システムの限界

現代の廃棄物処理システムはリサイクルや埋め立てを前提としていますが、これらには限界があります。リサイクル可能な素材が全てリサイクルされるわけではなく、多くの廃棄物は最終処分場に埋め立てられており、自然環境に負荷を与えています。

環境省によると、このままのペースでごみが排出されると、日本のごみの最終処分場はあと23.5年でいっぱいになると予想されています。最終処分場は新たな土地を確保することや周辺で暮らす人たちの理解を得ることが難しいため、増やすことは簡単ではありません。

ゼロ・ウェイストは、この問題に対する根本的な解決策として注目されています。

●資源の効率的利用と循環型経済への転換

ゼロ・ウェイストは、廃棄物の削減だけでなく、資源を無駄なく使い続けるという循環型経済(サーキュラーエコノミー)を実現するための手段として注目されています。

この経済モデルでは、製品が長寿命でリサイクル可能である、または再利用可能であることが重要視され、ゼロ・ウェイストのアプローチがその実現に役立つと考えられています。

●消費者意識の高まり

近年、消費者の環境意識が高まり、企業や個人がサステナブルな選択をすることが重要視されています。消費者は環境に優しい製品を求め、企業もそのニーズに応じて環境に配慮した製品やサービスを提供し始めています。

ゼロ・ウェイストは、こうした消費者の意識の変化に応えるライフスタイルとして支持を集めています。

●行政や企業の取り組み

多くの国や自治体が、廃棄物削減を目指す政策を導入し、ゼロ・ウェイストに向けた法規制や支援を行っています。

例えば、EUは使い捨てプラスチックの禁止やリサイクル目標の設定など、廃棄物削減に関する厳しい規制を導入しています。企業もエコパッケージやリサイクル可能な素材を使用するなど、ゼロ・ウェイストに向けた取り組みを強化しています。

●気候変動への対応

ゼロ・ウェイストは、温室効果ガスの排出削減にも貢献します。廃棄物の処理過程(特に埋め立て地での分解)からはメタンガスが発生し、これが地球温暖化の原因の1つになっているからです。

また、リユースやリサイクルは新たな製品を製造するためのエネルギー消費を減らすため、気候変動への対策としても効果的です。

関連記事:日本人のプラごみ廃棄量は世界2位。国内外で加速する「脱プラスチック」の動き(別タブで開く)

ゼロ・ウェイストの事例を見てみよう

以上のような危機意識の高まりを背景に、日本でもゼロ・ウェイストに取り組む自治体が増えています。

ここでは、日本におけるゼロ・ウェイストの先行地域として知られる徳島県上勝町(かみかつちょう)と、福岡県大木町(おおきまち)の取り組みを紹介します。

●リサイクル率80パーセントを達成! 徳島県上勝町の取り組み

徳島県の山間部にある上勝町(人口約1,400人)では、アメリカの化学者でゼロ・ウェイストを提唱しているポール・コネット博士との出会いを機に2003年にゼロ・ウェイストを宣言。ごみの分別の徹底(13種類45分別)やリサイクル、生ごみの堆肥化を実践し、2016年にはリサイクル率80パーセント(全国平均の約4倍)を達成しました。

これにより、ごみの埋め立て処理にかかっていた費用が半分以下になり、資源のリサイクルによる収入が増えるなど、財政面でも良い効果が表れています。

●焼やすごみの60パーセント削減に成功! 福岡県大木町の取り組み

福岡県南部に位置する大木町(人口約1万3,600人)では、まちの財政を圧迫する廃棄物処理費用の削減を目指して2008年にもったいない宣言(ゼロ・ウェイスト宣言)を公表しました。

ごみの分別を強化(原則として29分別)すると同時に燃やすごみの中から生ごみの分別を徹底。家庭や学校給食で出る生ごみを回収して町内のバイオガスプラントで発酵させ、バイオガスと有機液肥(えきひ※)にしていきます。

- ※ 肥料成分を水に溶かした液体の肥料のこと

出来上がった液肥は有機肥料として農地へ還元、液肥を使ってできた農産物を家庭での食事や学校給食に利用する循環システムを構築。これにより焼却ごみを13年間で約60パーセント減らし、ごみ処理費用を約3割削減し、資源ごみのリサイクルによる収入が増えるなど財政的にも大きな効果が得られています。

●海外でも進むゼロ・ウェイスト

海外でも多くの国や自治体がゼロ・ウェイストに取り組んでいます。

例えば、2030年までにゼロ・ウェイスト達成を目指すブータンでは、毎月2日に少なくとも1時間の「ゼロ・ウェイストアワー(廃棄物ゼロの時間)」を設けて、市民の環境への意識向上を促し、空地へのごみ投棄禁止を呼び掛けています。

また、アメリカ・ニューヨークでは市内の公園など約100カ所にコンポスター(生ごみを堆肥にする容器)が設置され、誰でも生ごみを入れることができるようになっています。投入された生ごみは回収されて堆肥化され、市内で行われている農業やガーデニングに活用されます。

こういった取り組み事例・成功事例が共有されることで、ゼロ・ウェイストの取り組みが世界や日本でさらに広がっていくことが期待されます。

私たちにもできるゼロ・ウェイスト

環境に優しく、ごみ処理の費用も減らせるなど、良いことづくしのゼロ・ウェイスト。日常生活の中で簡単に始められることも多いので、少しずつ実践してみると良いでしょう。

●使い捨てプラスチックの使用を減らす

・マイボトルを使う

ペットボトルを買わずに、繰り返し使える水筒やボトルを持ち歩く。

・マイバッグを持参

買い物に行くときは、レジ袋をもらわず、自分のエコバッグを持参する。

・詰め替え用の商品を購入する

洗剤やシャンプーなど買うときは詰め替え用の製品を選ぶ。

・再利用可能なものを使う

プラスチック製のストローやカトラリーを使わず、ステンレスや竹製のものを使う。

●食品の無駄を減らす

・食べ物を残さない

食べきれる分だけを取るように心がけ、無駄にしない。

・食べ物を保存する

余った食べ物を冷蔵庫で保存し、次の日に食べるなどして食品ロスを減らす。

●分別・再利用を習慣にする

・ごみを分別する

家で出すごみをきちんと分別し、リサイクルできるものはリサイクルボックスに入れる。プラスチック、紙、缶、ビンなどを適切に分けることが大切。

・紙を再利用する

使い終わったノートやプリントの裏側を使って、メモ帳を作ったり、紙をリサイクルに出したりする。

●ものを大切にする

・ものを大切に使う

壊れたものをすぐに捨てずに修理する、ものを長く使い続けられるよう工夫する。

・中古のものを活用する

ものを買い替える際に、中古のものを購入したり、使わなくなったものを友だちから譲ってもらったりする。

●エネルギーの節約

・電気を無駄にしない

使っていない部屋の照明やエアコンを消したり、使わない家電の電源を切ったりする。

・水を無駄にしない

シャワーや台所、洗面所の水を節約し、必要以上に使わないように心がける

楽しみながら、ごみ問題に向き合おう

自然環境を守り、ごみの処分にかかるエネルギーやコストも削減できるゼロ・ウェイスト。国や自治体主導で行われることが多いですが、主人公はあくまでも私たち自身です。

当たり前のことですが、一人一人が出すごみが減れば減るほど、ごみの全体量が減り、自然環境への悪影響や自治体の財政への負担も抑えられます。まずは、自分が1日にどのくらいのごみを出しているのかを意識して、どうやったらごみを減らせるのかを考えてみましょう。

最近では「スポGOMI(※)」のように、ごみをテーマにしたイベントも各地で開催されていて、楽しみながらごみ問題について考えたり、ごみを減らすための取り組みに参加したりすることもできます。

ぜひ自分ができる方法で、ごみを減らすためのアクションを始めてみてください。

- ※ あらかじめ定められたエリアで制限時間内に、チームワークでごみを拾い、ごみの質と量でポイントを競い合うスポー

関連記事:世界が“ごみ”でつながる!ワールドカップ開催も決定した「スポGOMI」の魅力とは?(別タブで開く)

イラスト:白鳥みち子

[参考資料]

環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和3年度)について」(外部リンク)

Circular Economy Hub – サーキュラーエコノミー(循環経済)メディア「ゼロウェイストとは・意味」(外部リンク)

アノニマ・スタジオ「ゼロ・ウェイスト・ホームーごみを出さないシンプルな暮らし」(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。

![[上勝町のごみ出し基本ルール]

1.生ごみは自分の家で処理

電動生ごみ処理機についてはp7参照

2.生ごみ以外はゴミステーションへ持ち込む

自分で持ち込めない人はp29参照

3.持ち込むものはきれいにして持ち込む

事業所も家庭と同じルールで分別します。

ごみで分からないことがあったら、とりあえずゴミステーションに聞いてみたらいいよ。

連絡先は裏表紙にあるからね。

生ごみは自家処理だからゴミステーションには持ち込まないようにしてね。

家のごみ箱例

・生ごみ

・きれいなプラスチック製容器包装

・その他のプラスチック

・どうしても燃やさなければならないもの

・白トレイ

・ペットボトル

・缶・びん

・紙パック(白・銀)

・雑誌

・その他(分からない物)

家に45個もごみ箱置けないわ。

家では、よく出るものだけ分ければいいんだよ。

あとはゴミステーションに行ってから分けられるからね。

[プラスチックの見分け方]

Q.それは、商品を包んでいたものですか?

YES.袋、カップ、ボトル、トレイなどです。プラマークが付いています。

↓

Q.それは洗って汚れが落ちますか?

YES.そもそも汚れていません。洗ってすぐに落ちる汚れです。

プラスチック製

容器包装 p16

白トレイ p18

ペットボトル p18

NO .油などの汚れが落ちにくいです。その他のプラスチック 17参照

Q.それは、商品を包んでいたものですか?

↓

NO.ストローやバケツなど商品の中身です。その他のプラスチック 17参照

具体的にはどんなものが対象なのか、それぞれのページをみると分かりやすいよ。

[プラスチックQ&A]

Q.同じプラスチックなのに、なんで容器包装だけ別に集めないといけないの? 一緒にすればいいじゃない

A.容器包装リサイクル法では、事業者がその事業で用いた容器包装のリサイクルを行う義務を負うことが決められたんだ。 だから、商品そのものか、容器包装かで分ける必要ができた。

大企業では、年間十数億円のリサイクル費用を払っている会社もあるそうだよ。逆に、町ではリサイクル費用をほとんど払わなくて済むんだ。容器包装として出せばね。

Q.どこまで洗えばいいの?

A.洗剤まで使う必要はないよ。水でゆすいで汚れが落ちなかったら「その他のプラ」さ。

川も守らなきゃいけないからね。

あと、納豆のからしの小袋みたいな、洗うのが難しいものも中身を出し切って「その他のプラ」にしてくれて大丈夫さ。

Q.汚い容器包装は、焼却じゃなかったかしら?

A.2011年までは焼却だったんだけど、今は「その他のプラスチック」として集めてるわ。

製紙会社のボイラー燃料にリサイクルされるの。

お金はかかるんだけど、燃やすより安いし、 資源のほとんどを輸入に頼っている日本にとってエネルギーの節約にもなるわ。](/wp-content/uploads/2025/01/zero-waeste_5-973x1024.png)