未来のために何ができる?が見つかるメディア

第2回 上司との面談で本音を語るのは少数。部下が上司に求める「傾聴」を身につける方法は?

執筆:清水沙矢香

部下との関係性に欠かせない「会話力」。前回(別タブで開く)は素朴な声かけの重要性と、本音を語り合わないことがもたらす弊害についてご紹介しました。

では、部下は日頃、どのくらい上司に本音で接しているのか、どんな上司であれば本音を話したくなるのか。上司はどのようにすれば相手の本音を引き出し、部下のパフォーマンスに繋げることができるのか。

よく「話し上手は聞き上手」といいます。会話力の基本として欠かせないものです。今回はまず先に、「聞く」極意についてご紹介していきます。

「海賊団との人質解放交渉」という厳しい局面を経験した専門家の話などをみながら、対話の本質について考えていきましょう。

部下が上司に語る本音は「ゼロ」が多数派

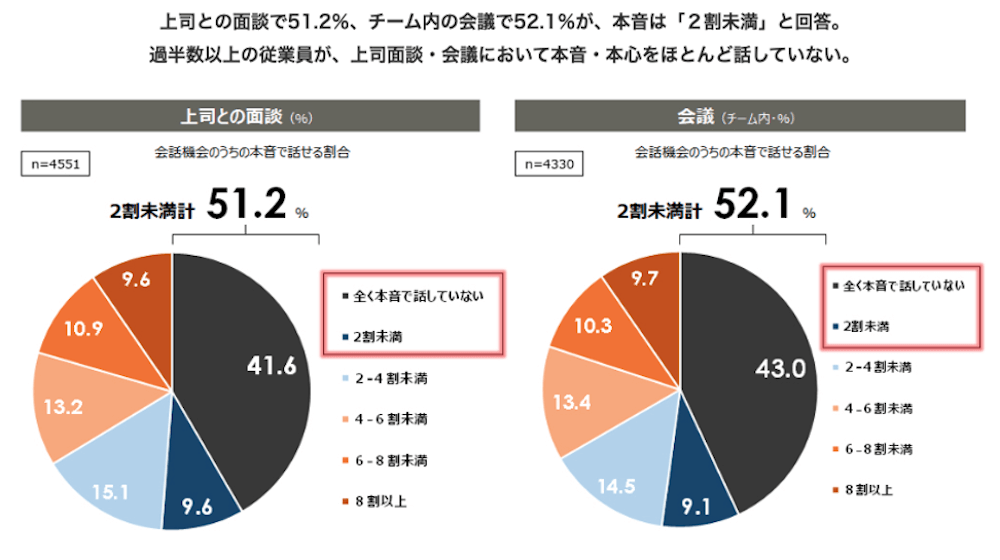

パーソル総合研究所が全国の正規雇用者6,000人を対象にした「職場での対話に関する定量調査」によると、上司との面談やチーム内の会議で、「本音は2割未満」と回答した部下が半数以上にのぼっています。

上のグラフをよく見ると、「2割未満」はおろか、面談においても会議においても「全く本音で話していない」という部下が4割以上を占めています。

「なんとなくその場をしのげれば良いや」。

そういったやりとりが何かを生産するかというと、筆者にはそのようには感じられません。本音を全く言わない面談や会議というのは、正直無駄な拘束時間ということになってしまいます。

浮かび上がる「間違い上司」の姿

また、この調査では、やっかいなことも明らかになっています。

「勘違い上司」が多いという指摘です。

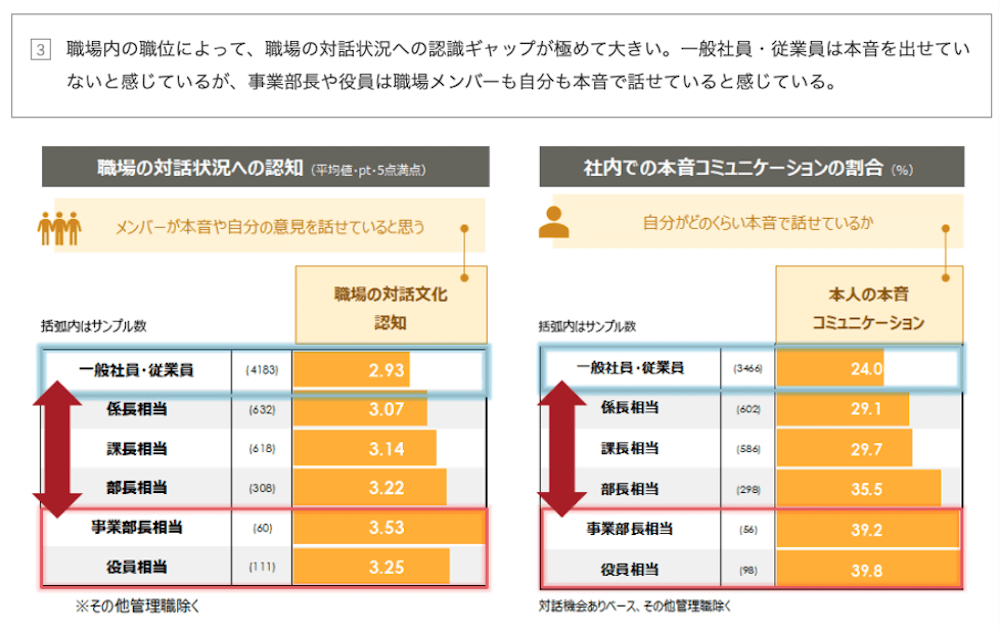

次の図は、職位ごとに職場での対話状況や本音でのコミュニケーションについてどう感じているかを示したものです。

左側の「メンバーが本音や自分の意見を話せていると思う」、右側の「自分がどのくらい本音で話せているか」いずれの数値を見ても、一般社員・従業員での指数と事業部長相当にあたる人での指数が大きく異なっているのです。大きく認識が違うというわけです。

職位の高い人ほど「本音でコミュニケーションできている」と、ある意味では「勝手に思い込んでいる」傾向にあるのです。

どうすれば部下は本音を話してくれるのか

では、部下はどうすれば本音を話してくれるのか。

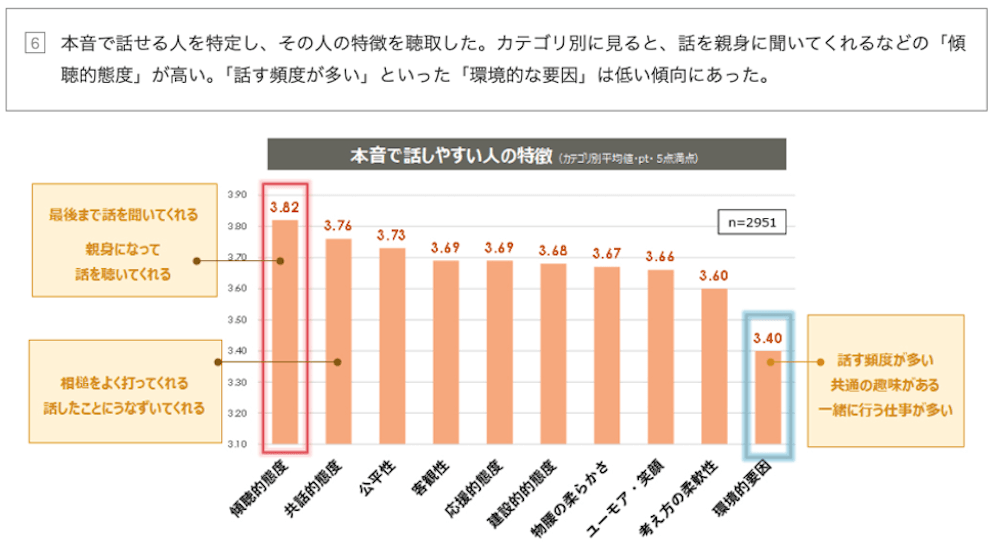

同調査によれば、「傾聴的態度」の強い人が、最も本音を話しやすい相手であると部下が考えていることが分かります。

上司が、自分は気持ち良くしゃべっているのだから相手もそうだろう、風通しは良くなっているだろう、と勘違いしているケースは確かに多そうです。

自分が本音を語っていれば相手も本音で応じているはず。それは単なるおごり、思慮不足かもしれません。

そして、ここで示されている「傾聴」は、近年「アクティブリスニング(=積極的傾聴)」といった横文字のビジネス用語として流行するほど重要視されています。

上のグラフを見る限り、「環境」を言い訳にするわけにもいかないようです。

なお、傾聴の重要さは日本のサラリーマンに限らず、さまざまな「人間」の根源的な欲求だという点にも注意が必要です。

若者とは育った時代が違いすぎて、話が通じない。

そう感じてしまっている人もいるかもしれませんが、「ジェネレーションギャップ」というのも、言い訳にすぎないのではないでしょうか。

「最高レベルの傾聴」と「正義」との関係性

育った背景も違えば、価値観も違う。上司と部下の間にそのような差があるのは、どの上司にとっても大前提です。社内に限らず、取引先に対峙したときにもこのような違いはあることでしょう。

しかし、国や立場を超えたコミュニケーションで、海賊団から社員を救った「最高レベルの傾聴」の事例があります。

これは、ロンドンを拠点に活動するエグゼクティブコーチ・チームコーチで、かつては誘拐・恐喝対応の交渉人であったスコット・ウォーカー氏の体験談です。*1

アフリカ西海岸のギニア湾を航行していた船舶が海賊団に襲われ、乗組員6名が誘拐されたイングランドの企業から、ウォーカー氏は人質解放のための交渉の支援を依頼されたのです。

皆さんが同じシチュエーションに立たされたとき、どんな感情を覚え、相手にどう話しかけるでしょうか。

海賊団は自分の会社の社員の身柄を「不条理に」拘束した「敵」であり、交渉役には本音を貫いて「断固たる意思表明」をできる人物が必要だ、そう思うでしょうか?

しかし、ウォーカー氏の手法は異なりました。

ウォーカー氏が当該企業のフロントとして社員を選ぶ最大の基準は「同僚を拘束している相手と気持ちを通じ合える人物か」ということでした。

●「自分のことはどうでもよい」姿勢で話を聞くこと

最初に海賊団は、身代金として500万ドルを要求してきました。しかしウォーカー氏はこう考えます。

すんなり支払いに応じれば、要求額を上乗せしてくるか、それを受け取ったうえで、次の週にまたこの会社の別の船を襲うだろう。(中略)そこで、ジョンが私のコーチングを受けながら、誘拐犯とやり取りを始めた。

引用:「ハーバード・ビジネス・レビュー」2024年8月号 p12-13

ジョン氏は、時間をかけて相手との信頼関係を構築していきます。

「そんな大金は持ち合わせていません。用意するには時間が必要です。2日後にまた話しましょう」

後日。「こちらがスピーディーに動けないことにいら立っているようですが、とにかく最善を尽くしていることをお約束します。人質をくれぐれもよろしくお願いします」

後日。「では、こちらの理解が正しいかどうか確認させてください。合意した通りの現金を渡せば、人質を解放して無傷のまま返してくれると約束してくれますね。それ以上の要求や解放が遅れることはありませんね」

(中略)

誘拐犯との交渉に臨んだジョンは、我執を捨て、敵意を抑え、共感を示し、相手の話にじっくりと耳を傾けたことで、最終的に彼らの信頼を獲得し、それによって彼らに影響を与え、協力を求める資格を得た。これにより、

「会社が払えるのは30万ドルだけで、それ以上は1ドルも払えない」というジョンの言葉を、犯人らは信じることとなった。取引は成立し、人質は無事に返還され、襲撃が繰り返されることは二度となかった。

引用:「ハーバード・ビジネス・レビュー」2024年8月号 p12-13。太線は筆者による

上記は会話の一部ですが、「相手を受け入れる姿勢」がにじみ出ているフレーズがいくつかみられます。

まず「こちらがスピーディーに動けないことにいら立っているようですが」と、たとえそれが誘拐犯であれ、相手側の気持ちを考えていることを示す言葉です。そして「人質をくれぐれも〜」というのは、偏見を持たずに相手と会話をしている証です。

そして「こちらの理解が正しいかどうか確認させてください」と、敬意を払った言葉を選んでいます。それでいて、一方的にへりくだっているわけではなく、自社の主張もきちんと伝えているのです。

普通の対応をしてしまえば、互いの「正義」が最初からぶつかり合ってしまいます。それでは話は進みません。文化も主張も異なる海賊団を目の前に、一方的に「お気持ち表明」をしても、それは全く異なる価値観を持つ相手からすればなんの興味も同感もない話です。

生まれ育った環境も考え方も全く異なる相手ときちんと話を先に進めるには、それがどれだけ異質に見えようとも、まず「受け入れる」ことから始めなければならないというわけです。

傾聴における5段階のマインドレベル

ウォーカー氏は数十年にわたってアフリカ、中南米、中東で人質の解放に携わってきた人物で、傾聴には5段階のマインドセットが必要だとしています。レベル1から4は、要約するとこのようなものです。*2

- レベル1:相手の話を大枠で聞くだけ

- レベル2:相手の主張に異を唱えるためだけの傾聴

- レベル3:相手側の論理を見出そうとする傾聴

- レベル4:相手の主張の根底にある論理だけでなく、感情にも意識を向け、自分が反応する際には相手の感情に気づいていることを示すようになる。「あなたはこの点に不満があるようですね」など

いかがでしょうか。

レベル1や2の「エセ傾聴」しかできない上司には、部下は「話す価値がない」と感じ、ますます心を閉ざしていくことでしょう。何を話したってスルーされる、あるいは言い負かされるだけです。レベル3や4になれば若干は相手のことを知ろうとする努力が見えてくるのでしょうが、まだ何かしらのポジショントークを超えられない可能性があります。

例えば「部下は上司の意向に従うべき」「後輩の言うことをなんでも飲み込むわけにいかない」。そんな「思い込み」がまだ強く残っている段階です。

そして「傾聴」というのはあくまで「会話の一部」「半分」にしかすぎません。

傾聴した上で、自分がどんな言葉を発するのか。それがあってこその「会話」です。

「なるべく話しやすい空気をつくろう」と上司は、例えばお茶を飲みながら話せる場所を選ぶ、聞く側に徹してみる、などの表向きな工夫をするかもしれません。

しかし部下からすれば、せっかく自分がその空気に一瞬の安心を感じて本音を話してみたのに、のちにいつまでたっても何も返ってこないとなれば、後になってそれは暖簾に腕押し状態どころか「だまされた」と感じてしまうことでしょう。「搾取された」気分にすらなるのです。

なぜなら対話とは、「カードの出し合い」でもあるからです。自分だけがカードを切らされた、となってしまうのです。所詮は壁に向かってしゃべっていたのか、とがっかりしてしまいます。

では、聞くだけではなく相手との「会話」を成立させるための「レベル5の傾聴」とはどのようなものでしょうか。

ウォーカー氏はこう述べています。

レベル5では、相手に共感しながら関心を示す対応をさらに一歩進める。相手の自己認識や視点の理解を深め、本当の狙いは何かを読み取るために耳を傾けるようになる。そうすることによって、双方の発見や洞察を導き出すような質問ができるようになり、(中略)協力や協働ができるようになる。あらゆる交渉が目指すべきゴールである。

引用:「ハーバード・ビジネス・レビュー」2024年8月号 p14。太線は筆者による

「レベル1」から「レベル5」への段階的な変化は、相手の「話を聞くだけ」から「協業関係」まで、大きな違いをもたらしています。

かつ、レベル4や5の傾聴ができる上司の場合、実は、何も改まって対話の場所を設けましょう、ということをやらなくても、「気がついたら相手のことを分かっている」という人が多いものです。

それは、筆者が会社員時代に多くの上司と接してきた中で体感しています。

改まった面談機会を設けずとも相手の考えや本音を読み取れる上司は日頃どのような振る舞いをしているのか。そして筆者の経験上では、上司が「ポジショントーク」をやめることで、部下が一気に上司の、弱ささえ包み込む全面的な味方になるということもあります。

これらについて次回、具体的にご紹介していきたいと思います。

[資料一覧]

*1.参考:「ハーバード・ビジネス・レビュー」2024年8月号 p12-13

*2.参考:「ハーバード・ビジネス・レビュー」2024年8月号 p14

〈プロフィール〉

清水沙矢香(しみず・さやか)

京都大学理学部で生物学を専攻し、学部卒業後2002年にTBSに入社。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種産業やマーケットなどを担当。その後人材開発にも携わりフリーライターとして独立。国内外での幅広い取材経験と各種統計の分析をもとに多くのWebメディアや経済誌に寄稿。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。