日本財団2024年度 「子ども第三の居場所」事業募集要項

2025年度「子ども第三の居場所」事業の募集要項および申請は、こちら(外部リンク)です。

- ※ 本ページは、2024年度助成事業募集時のものであり、終了しております。必ず最新の募集要項をご確認ください

2024年度支援先決定一覧はこちらをご覧ください

- ※ 本ページは、「子ども第三の居場所」事業の新規開設・運営を検討している団体向けの募集要項です。

- ※ 既に「子ども第三の居場所」事業を実施しており、継続申請の場合、また「子ども第三の居場所」以外の2024年度助成金申請(通常募集)については、こちらより申請してください。

はじめに

すべての子どもたちが、未来への希望を持ち、これからの社会を生き抜く力を育むことのできる機会と環境を提供することは、大人世代の責任です。しかし現実には、家庭の抱える困難が複雑・深刻化し、地域のつながりも希薄になる中で、安心して過ごせる居場所がなく、孤立してしまう子どもも少なくありません。日本財団は、子どもたちが安心して過ごせる環境で、自己肯定感、人や社会と関わる力、生活習慣、学習習慣など、将来の自立に向けて生き抜く力を育む「子ども第三の居場所」を全国に拡げます。ここをハブとして、行政、NPO、市民、企業、研究者の方々と協力し、誰一人取り残されない地域子育てコミュニティをつくることで、「みんなが、みんなの子どもを育てる」社会を目指します。日本財団では、本事業のさらなる推進・拡大に向けて、各地域で「子ども第三の居場所」の開設・運営を希望される団体を対象に、「包括ケアモデル」「コミュニティモデル」の2つの運営モデルにて、以下の要項に沿って助成事業の申請を募集いたします。

2024年度「子ども第三の居場所」事業募集説明動画

下記Googleフォームにてお申し込みいただいた皆さまに説明動画を配信いたします。事業理解を深めていただくためにも、申請前にご視聴いただくことを推奨します。

- ※

本動画については動画サイト等への無断アップロードを禁止しております。

申し込み者の関係者のみでの視聴としていただきますよう、お願い申し上げます。

申し込み受付期間:2023年9月15日(金)~2023年10月30日(月)12:00

目次

1. 対象となる団体

日本国内にて次の法人格を取得している団体:一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)など非営利活動・公益事業を行う団体。なお、任意団体(法人格のない団体)からの申請は受け付けておりません。一般財団法人および一般社団法人については非営利性が徹底された法人のみ対象とします。

参照:国税庁ウェブサイト「新たな公益法人関係税制の手引」5ページ〈非営利型法人の要件〉(外部リンク)

2020年~2023年度において、本事業の居場所が所在する自治体と連携・協働実績がある団体(当該自治体からの事業受託等の実績のほか、本事業の申請に向けた打合せや調整も連携・協働実績とみなします。)

2. 「子ども第三の居場所」開設事業・車両事業・運営事業の概要

本募集では2024年4月1日から実施される「子ども第三の居場所」の開設事業・車両事業・運営事業を募集します。本事業により開設・運営された居場所が地域に定着することを狙いとし、前年度の運営実績等を踏まえて最長3年間、日本財団から運営助成を行い、4年目以降は事業主体の行政移管または団体による自主財源等により運営を継続していただきます。

「子ども第三の居場所」は下の表に掲げる2つのモデルである、「包括ケアモデル」「コミュニティモデル」のいずれかの形態で実施します。各モデルは、事業実施内容や申請にあたっての条件等が異なりますので、詳細をご確認のうえいずれかのモデルにご申請ください。

- ※ 事業開始年度の12月以前に運営開始した場合は、3年度目の年度末(3月末)までを助成期間とし、3年に満たない場合があります。一方、1月以降に事業を開始する場合に限り、4年度目の年度末(3月末)までを最長助成期間とします。(例:2024年11月1日に運営を開始した場合、最長2027年3月末までの運営費を助成。2025年2月1日に運営を開始した場合、最長2028年3月末までの運営費を助成。)

表:「子ども第三の居場所」2つの運営モデル比較

| モデル | (1)包括ケアモデル | (2)コミュニティモデル |

|---|---|---|

| 内容 | 週3〜5日以上開所し、課題を抱える小学生低学年の子ども一人ひとりに、手厚いスタッフ体制のもとで、学習支援や基本的な生活習慣を身につけるための生活支援、豊かな体験機会の提供等を行う | 地域の子どもたちが気軽に立ち寄れる居場所を週3日以上開所し、地域の人々との交流や体験を通じて人と関わる力や自己肯定感を育むとともに、課題を抱える子どもの早期発見や適切な支援を行う |

実施頻度・実施時間

|

|

|

| 対象 | 経済状況や家庭環境に課題を抱える小学生(主に小学校低学年を対象とする。ただし、地域のニーズ等を踏まえて小学校高学年以上の受け入れも可) | 小学生を中心に、子ども(未就学児~高校生)を対象とする。 |

| 人数 | 登録者数20名~ 1日あたり15名~ |

1日あたり子ども15名~ (子どものみの人数) |

| スタッフ |

マネージャー(フルタイム)1名以上 その他スタッフ2名以上 教育(学校や塾等)や保育(保育園等)、療育障害児支援(放課後等デイサービス)、児童福祉施設(児童養護施設等)の現場経験者が2名以上いること。うち1名は経験年数が3年以上であること。 |

マネージャー(フルタイム)1名以上 その他スタッフ1名以上 教育(学校や塾等)や保育(保育園等)、療育障害児支援(放課後等デイサービス)、児童福祉施設(児童養護施設等)の現場経験者が2名以上いること。うち1名は経験年数が3年以上であること。 |

| 助成金額 (運営事業) |

助成対象事業費に100%を乗じた額 ただし、開所後のひと月当たりの助成対象事業費が以下の金額を超えるときは、以下のひと月当たりの金額を助成金額の上限とする 【運営頻度に応じたひと月当たりの助成金額の上限】

|

助成対象事業費に80%を乗じた額 ただし、開所後のひと月当たりの助成対象事業費が60万円を超えるときは、ひと月当たり48万円を助成金額の上限とする |

| 助成金額 (開設事業) |

助成対象事業費に100%を乗じた額 ただし、原則として5,000万円を助成金額の上限とする。 |

助成対象事業費に80%を乗じた額 ただし、原則として4,000万円を助成金額の上限とする |

| 申請書に必要な書類 | 申請補助資料(下書きシート/申請時チェックリスト/予算書/継続計画書/運営計画概要)

|

|

| 自治体協力届 | 様式A | 様式B |

- マネージャーとは

子どもやスタッフに接し居場所を運営するとともに、関係機関との連携や対象者へのアウトリーチほか、スタッフ教育やチームビルディングなど、居場所運営の現場責任者のことです。 - 継続計画書・運営計画概要について

助成期間内の運営費計画や助成終了後の資金計画についてまとめていただく資料です。 - 自治体協力届出(様式A/様式B)について

本事業の居場所が所在する自治体が記入する、団体が本事業を実施すること及び自治体が本事業実施に連携・協働することについて確認する書類です。自治体の公印の押印が必要です。申請内容に応じて、2つの様式(様式A/様式B)のどちらかを提出してください。

自治体協力届出( 様式A ):①団体から本事業の内容等を聴取し把握したことの確認、②実施の必要性の確認、③公的扶助対象児童数、④2020~2023年度における団体との連携・協働実績、⑤対象児童への周知や紹介等に係る連携・協働の確認、⑥助成契約後の団体・自治体・日本財団による三者協定書の締結の確認、⑦本助成金交付終了後自治体の事業として継続できるように必要な措置を講ずることの確認

自治体協力届出( 様式B ):①団体から本事業の内容等を聴取し把握したことの確認、②実施の必要性の確認、③公的扶助対象児童数、④2020~2023年度における団体との連携・協働実績、⑤対象児童への周知や紹介等に係る連携・協働の確認、⑥助成契約後の団体・自治体・日本財団による三者協定書の締結の確認、⑦本助成金交付終了後も団体と必要な連携・協働の確認 - 自治体協力届出(様式A)提出のうえ、自治体移管終了後に運営費上限金額を超える予算措置が確約されている場合に限り、その金額を超える運営費の助成を行う場合があります。

(1)「子ども第三の居場所」の開設事業

1. 事業説明

開設事業とは上記の「子ども第三の居場所」の2モデルのいずれかを実施するための建物・空間の建築、改築、増築と拠点に設置する家電・家具・什器の購入を行う事業です。団体もしくは所在自治体が所有している土地、建物など無償で利用できる場所を優先に事業を行ってください。

2. 事業要件

- a. 実施場所の延床面積は90㎡以上とする。

- b. 団体もしくは所在自治体が所有している土地、建物など無償で利用できる場所を優先することとする。また、既存施設の有効活用の観点から、新築より、既存施設の改修が望ましい。

- c. 包括ケアモデルの場合、助成対象事業費に100%を乗じた額を助成金額とする。ただし、原則として5,000万円を助成金額の上限とする。

- d. コミュニティモデルの場合、助成対象事業費に80%を乗じた額を助成金額とする。ただし、原則として4,000万円を助成金額の上限とする。

3. 備考

- ※ 原則として助成対象事業費500万円以上の事業を対象とします。改修、修繕、備品などの購入にかかる費用が500万円未満の場合は、運営事業として申請を行ってください。

- ※ 1,000万円以上の契約の業者選定については、助成契約締結後、入札が必要となります。また、災害などの関係で資材調達が想定より遅れる場合もありますので、余裕をもったスケジュールを組んでください。

(2)「子ども第三の居場所」の車両事業

1. 事業説明

子どもを居場所に送迎するために使用する車両の購入費用を助成します。

2. 事業要件

子どもの送迎ニーズがあり、居場所の運営時に日常的に送迎を行う必要があること。

(3)「子ども第三の居場所」の運営事業

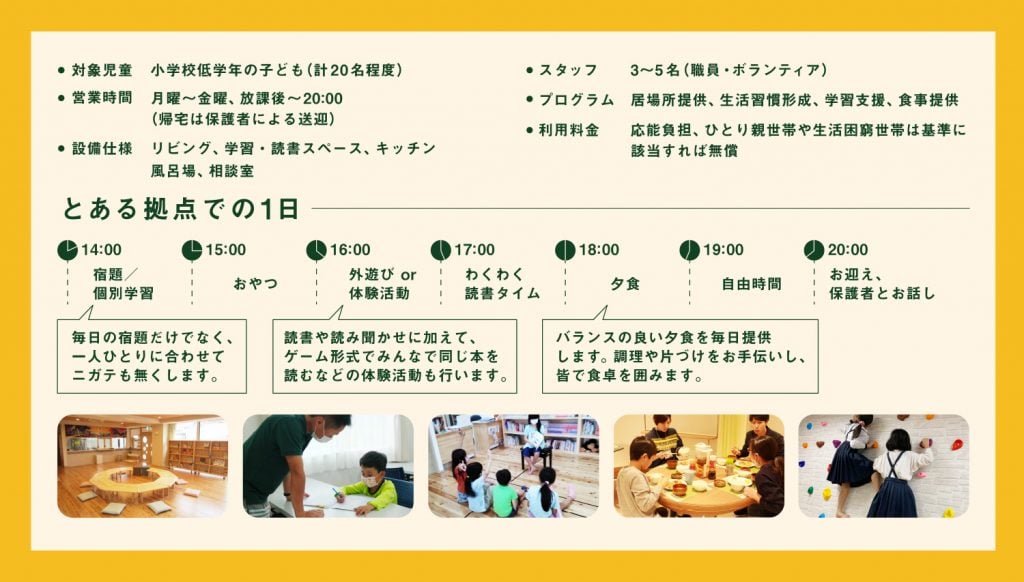

①包括ケアモデル

モデル説明

- a. 週3~5日以上開所し、ひとり親世帯における孤立や生活困窮世帯など困難を抱える子どもに、個別の支援計画を立てて、手厚いスタッフ体制のもと、学習支援や生活支援、豊かな体験機会の提供、保護者への支援等を行うモデルです。

事業要件

- a. 週3~5日以上の開所(週15~25時間以上の運営)。未就学児や不登校児に限定して日中のみ開所する場合は対象外。放課後に子どもを受け入れられるように、運営終了時刻は原則として19時以降とすること。

- b. 経済状況や家庭環境に課題を抱える小学生(主に小学校低学年を対象とする。ただし、地域のニーズ等を踏まえて兄弟姉妹利用等により小学校高学年以上の受け入れも可)。登録者数20名以上、1日あたりの利用児童15名程度。

- c. マネージャー(フルタイム)1名以上、パートタイムまたは、ボランティアスタッフ一日あたり2名程度の体制

- d. 教育(学校や塾等)や保育(保育園等)、療育障害児支援(放課後等デイサービス)、児童福祉施設(児童養護施設等)の現場経験者が2名以上いること。うち1名は経験年数が3年以上であること。

- e. 助成金額は助成対象事業費に100%を乗じた額とする。ただし、開所後のひと月当たりの助成対象事業費が以下の金額を超えるときは、以下のひと月当たりの金額を助成金額の上限とする。

【運営頻度に応じたひと月当たりの助成金額の上限】- 週3日の場合、月額80万円

- 週4日の場合、月額100万円

- 週5日以上の場合、月額120万円

- f. 3年間の助成終了後は自治体の事業として移管されることを想定。申請時に「自治体協力届出書(様式A)」の提出が必要。助成契約後は運営団体、自治体、日本財団の三者で協定書を締結。

- g. 実施場所の延床面積(子どもが活動する場所)は原則90㎡以上とする。

- h. 実施場所は学校の近くなど子どもが通いやすい立地であること。

- i. 手厚い生活支援(食事提供や入浴支援)を行うための設備(キッチンやお風呂)を設けていること。

申請例

- a. 中高生向けの学習支援事業を行っているが、より早期から子どもとの関わりをもてるように、小学生向けの居場所を週5日間(月~金、14:00~20:30※夕食提供あり)実施したい。

- b. 児童養護施設や児童家庭支援センターなどの児童福祉施設を運営しているが、敷地の一部を活用して地域の子どもたちが安心して過ごせる居場所を作りたい。

包括ケアモデルの運営イメージ

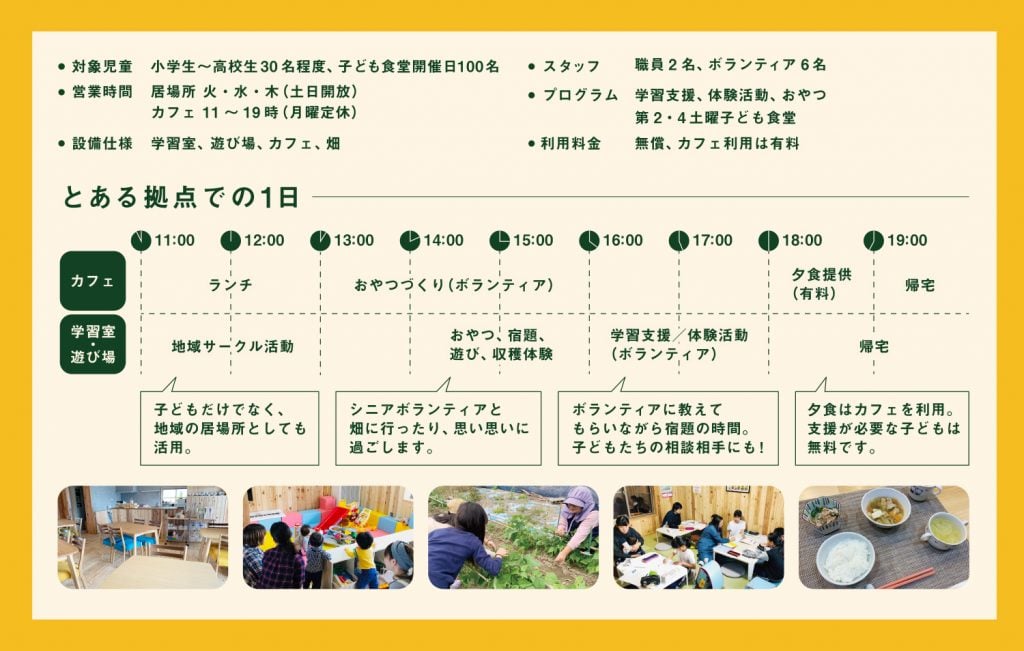

②コミュニティモデル

1. モデル説明

地域の子どもたちが気軽に立ち寄れる居場所を週3日以上開所し、地域の人々との交流や体験を通じて人と関わる力や自己肯定感を育むとともに、課題を抱える子どもの早期発見、学習や生活の支援、関係機関との連携を行うモデルです。

2. 事業要件

- a. 週3日以上の開所(週12時間以上の運営)。未就学児や不登校児に限定して日中のみ開所する場合は対象外。放課後に子どもを受け入れられるように、運営終了時刻は原則として19時以降とすること。

- b. 小学生を中心に、未就学児から高校生までの子どもを対象とする。1日あたり利用する子ども15名以上。

- c. マネージャー(フルタイム)1名以上、その他スタッフ1名以上の体制を想定。

- d. 教育(学校や塾等)や保育(保育園等)、障害児支援(放課後等デイサービス)の現場経験者が2名以上いる。うち1名は経験年数が3年以上である。

- e. 助成金額は助成対象事業費に80%を乗じた額とする。ただし、開所後のひと月当たりの助成対象事業費が60万円を超えるときは、ひと月当たり48万円を助成金額の上限とする。

- f. 3年間の助成終了後は自治体の補助金や団体の自主事業、寄付金・会費等により運営を継続する。申請時に「自治体協力届出書(様式B)」の提出が必要。助成契約後は運営団体、自治体、日本財団の三者で協定書を締結。

- g. 実施場所の延床面積(子どもが活動する場所)は原則90㎡以上とする。

- h. 実施場所は学校の近くなど子どもが通いやすい立地であること。

3. 申請例

- a. 子ども食堂を週に1回実施しているが、頻度を増やし、困難を抱える子どもに食事だけでなく、学習や生活の支援、様々な体験活動を充実させたい。

- b. 商店街の空き店舗を改修して、料理教室や図工教室などを通じて子どもたちと地域の人々の多世代交流を促進したい。活動の中で発見した課題を抱える子どもと家庭に対しては、自治体の子育て支援課と連携を図って必要な支援につなげたい。

4. コミュニティモデルの運営イメージ

3. 助成金の補助率

モデル及び事業ごとに補助率は以下のとおりとする。

| 包括ケアモデル | コミュニティモデル | |

|---|---|---|

| 開設事業 | 100%以内 | 80%以内 |

| 車両事業 | 100%以内 | 80%以内 |

| 運営事業 | 100%以内 | 80%以内 |

- ※ 決定時の申請時助成対象事業費は1万円未満切り捨てとし、助成金額は1万円単位で決定します。

- ※ 審査の結果、助成申請金額から減額して採択される場合があります。

4. 対象となる経費と対象外経費

- ※ 必ず各団体が通常使用する会計費目を使用してください。

(1)「子ども第三の居場所」の開設事業

- 対象となる経費

- 実施設計費、建築(新築・改築・増築)に係る直接工事費(外構工事含む)、共通仮設費、現場管理費、設計管理費など

居場所に設置する家電・家具・什器などの購入費- 建築見積等の基本設計については助成契約締結以前の基本設計費も対象となります。ただし、助成契約締結日から遡って7カ月以内に契約したものに限ります。なお、助成契約締結に至らない(辞退や不採択等)場合は、自己負担となります。

- 実施設計費、建築(新築・改築・増築)に係る直接工事費(外構工事含む)、共通仮設費、現場管理費、設計管理費など

- 対象外経費

- 土地、建物の購入費

- 土地・建物の賃料

- 施設の耐震診断に係る費用

- 旧施設撤去費

建築工事にかかる事務など開設事業で発生する人件費- 開設前に運営にかかるスタッフ研修などの準備を実施したい場合は、開設月の2カ月前からの事業費を運営事業の対象とします(例:2024年9月に開設予定の場合、2024年7月から運営事業の経費が対象となる)。

- 事業開始日以前に発生した支出や締結した契約に関する費用

(2)「子ども第三の居場所」の車両事業

購入を想定している車両の見積を下記対象経費に沿って申請してください。

- 対象となる経費

- 車両本体の購入

- カーラッピング

- ドライブレコーダー

- バックモニター

- 自動ブレーキシステム

- サイドバイザー

- フロアマット

- 法定費用

- 任意自動車保険

- 登録諸費用

- 対象外経費(必要な理由がある場合は担当者にご相談ください)

- カーナビ

- スタッドレスタイヤ

- ETC車載機

- その他アクセサリー

(3)「子ども第三の居場所」の運営事業

- 対象となる経費

- スタッフ、アルバイト等の人件費(法定福利費含む)

- 予算書の備考欄に必要な理由や業務内容を記入ください

- 給食費、水道光熱費、消耗品費、燃料費、諸謝金、通信運搬費、印刷製本費など居場所運営にかかる経費

- 行政からの受託事業者や補助金を受けている既存の放課後児童クラブや学習支援事業等と併設する場合、既存事業の経費は対象外です。別事業として費用を按分し、申請してください

- 運営の準備(子ども集め、行政との調整、プログラム企画等)に係る費用は最大2カ月分まで運営費として積算可能です。積算する場合は準備内容を具体的に記載してください。(運営開始日は子どもの受入が可能となる日を指します。運営準備の開始が運営の開始日と同じでないことをご留意ください。)

- スタッフ、アルバイト等の人件費(法定福利費含む)

- 対象外経費

- 土地・建物の賃料

- 駐車場代(但し、コインパーキングなどの一時的な利用にかかる料金は可)

- 使途が曖昧な費用

- 按分根拠が具体的でない一般管理費など

5. 申請手続き・申請受付期間

申請にはGoogleフォームを使用します。郵送での申請受付は行っておりません。

申請に際しては、必ず「申請手順マニュアル」をご一読ください。

必要な場合にはお手元にご用意して、申請操作を行ってください。

STEP1. Googleアカウントの取得

(既に取得済み、使用中のアカウントがある団体は、新規アカウントの取得は必要ありません)

STEP2. 申請の準備

Googleアカウントにログインしている場合には、自動的に一時保存されます。ただしオフラインの場合やログインしていない場合は自動保存は機能しないため、入力前に下書き資料の作成を推奨いたします。

Googleフォームを通じて提出する書類は以下の7個です。

- 助成金申請書 ※Googleフォームに直接入力してください。

- 申請補助資料(Excel)

- 団体定款(PDF)

- 2022年度事業報告書

- 2022年度決算報告書

- 2023年度事業計画書

- 2023年度収支予算書

- ※ 提出不要

提出書類2. 申請補助資料(Excel)について

STEP3よりダウンロードの上、作成してください。

- 「役員名簿」(提出必須)

- 「収支予算書」提出必須

- 「事業スケジュール」(提出必須)

- 「Googleフォーム下書きシート」(任意提出・空欄可)

- 「申請準備ワークシート」(任意提出・空欄可)

- 申請時チェックリスト(提出必須)

- 継続計画書(様式A)(自治体協力届出が様式Aの場合必須)

- 継続計画書(様式B)(自治体協力届出が様式Bの場合必須)

- 運営計画概要(提出必須)

STEP3. Googleフォームによる申請

2023年10月2日(月)12:00〜2023年10月31日(火)17:00まで

- ※昨年度よりフォーマットが改定されています。

必ずこちらから最新版の申請補助資料をダウンロードしご使用ください。

STEP4. 追加資料の提出

以下の追加資料は申請〆日以降に別途メールにて提出方法のご案内を致します。11月初旬に提出いただくことを予定しておりますので予めご準備ください。

追加提出資料一覧

- 自治体協力届出(様式A)もしくは(様式B)

- ※ 自治体に押印いただく文書です。必ず期日に余裕をもって自治体に書類記入の相談依頼をしてください。

- 現況写真

- 建築見積書(開設事業のみ)※建築士が作成したもの

- 工事対象建物および土地の8年以上の確保が証明できる書類(賃貸借契約書や確約書等)(任意様式 / PDF)(開設事業のみ)

- ※ 新築の場合は土地のみ

- 工事対象建物および土地の登記簿謄本コピー(任意様式 / PDF)(開設事業のみ)

- ※ 2024年度に開設事業だけを実施する場合も建築見積書に加え、申請補助資料、自治体協力届出(様式A)もしくは(様式B)、現況写真の提出が必要になりますので、ご注意ください。

6. 結果の通知

2024年3月頃、採否の結果をお知らせします。それ以前の採否のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

7. 審査の視点

審査は以下の3つの視点を中心に総合的に判断します。

- 組織・運営体制

事業要件を満たしていることに加えて、人員や場所などをふまえた実施体制、また、これまでに学習支援事業や居場所事業、または、それに類する福祉・教育事業を実施してきた実績があるかどうか。開所頻度・時間も審査において重視いたします。 - 連携とその効果

多様な関係者を巻き込み、事業の社会的意義を高めるとともに効果的に実施する工夫があるか。関係者に働きかけ、地域内における子どもの居場所事業を推進できるかどうか。 - 継続・発展性

助成終了後においても同事業を継続、発展させていく能力があるか。事業を継続するため、事業計画・資金計画が適正かつ合理的であるか、あるいは自治体による事業継続意思確認がとれているか。

8. 事業募集の流れおよび注意事項

(1)助成事業の流れ

助成の申請から審査、決定、事業実施までの流れは以下の通りです。

- Googleフォームによる申請:2023年10月2日(月)12:00~2023年10月31日(火)17:00まで

- 追加資料の提出:11月初旬頃

- 審査

- 審査結果のお知らせ:3月頃

- 助成契約書の締結

- 助成契約は電子契約で行います。電子契約手順(PDF/734KB)をご確認ください。

- 事業の開始(※1):2024年4月1日以降、事業の実施が可能です

- 採択された団体には、日本非営利組織評価センター(外部サイト)による組織評価を受けていただく場合があります。

- 完了報告書の提出:2025年4月上旬

- 監査・事業評価の実施(※2)

- 事業期間終了後に実地監査を行います。

- 1:助成事業の実施にあたっては、助成契約書及び事業実施ガイドブックに沿って実施いただきます。助成契約違反等が発生した場合、助成金の交付決定を取消す可能性があります。

(参考)2023年度事業の場合- 「1.海や船に関する事業」「2.社会福祉、教育、文化などの事業」共通

- 2024年度版では内容を一部更新する場合があります。

- 2:助成事業完了日から5年以内に随時実施します。

(2)助成事業に関する注意事項

- a. 決定時にお送りする「助成契約書」および「事業実施ガイドブック」の内容を遵守してください。

- b. 本募集で採択した事業については、最大3年間の運営費を助成する予定ではありますが、日本財団は関連する法律・規程に則り年度ごとに助成事業を決定するため、毎年度助成申請をしていただく必要があります。また、2025年度以降の助成は確約できませんので、あらかじめご了承ください。

- c. 日本財団が助成申請に際して収集した個人情報は、日本財団の個人情報保護方針に基づき、サポートプログラムに関する事務手続き、助成金の募集案内、日本財団に関連するイベント案内、アンケートの実施、各種お知らせのみの目的に利用します。

9. 本募集に関するリンク・資料一覧

(1)申請に必要な資料

【Googleフォームによる申請時に必要な資料】

- 団体定款(定款をPDF形式で添付してください。)

- 2022年度事業報告書(法人単位の事業報告書をPDF形式で添付してください。設立中または設立後間もない団体で当該書類を作成していない場合は、白紙のPDFを添付してください。

- 2022年度決算報告書(法人単位の決算報告書(貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書)をPDF形式で添付してください。設立中または設立後間もない団体で当該書類を作成していない場合は、白紙のPDFを添付してください。

- 2023年度事業計画書(法人単位の事業計画書をPDF形式で添付してください。)

- 2023年度収支予算書(法人単位の収支予算書をPDF形式で添付してください。)

【追加資料提出時に必要な資料】

- 現況写真(POWERPOINT / 135KB)

- 建築見積書(開設事業のみ)

- 工事対象建物および土地の8年以上の確保が証明できる書類(賃貸借契約書や確約書等)(任意様式 / PDF)(開設事業のみ)

- ※新築の場合は土地のみ

- 工事対象建物および土地の登記簿謄本コピー(任意様式 / PDF)(開設事業のみ)

(2)申請に関係する資料

- ※ 本事業実施決定後、団体、自治体、日本財団で本事業に関する協定書を締結する。

(3)その他、本募集に関する資料

- ※ 車両を申請する場合は、こちらのイメージ図案を元に見積もり、予算書に計上してください。車両ラッピングは車の両サイドにして頂きます。

- ※ デザインは後日変更となる可能性があります。

(4)本募集に関するリンク

(5)本募集についてのQ&A

事業についてご不明点がございましたら、下記URLよりQ&Aをご確認ください。

- ※ Q&Aは皆さまからの質問を基に更新されます(最終更新:2023年9月)

お問い合わせ

本事業へのご質問がございましたら、下記Googleフォームまたはメールアドレスへお問い合わせください。

募集に関するお問い合わせはこちら

- ※募集に関する質問は必ず「本募集に関するQ&A(PDF / 189KB)」を一読してからご連絡ください。

その他本事業へのお問い合わせはこちら

日本財団 公益事業部 子ども支援チーム

- メールアドレス:c3p@ps.nippon-foundation.or.jp

- ※テレワーク実施中のため、メールにてお問い合わせください。