未来のために何ができる?が見つかるメディア

生産性のない人間は生きる価値がないのか?『こんな夜更けにバナナかよ』著者・渡辺一史が問う

- 人が生きていることの深みは、「生産性」という一面的な価値観では決して測れない

- 重度障害者の自立生活において、「支える」と「支えられる」は常に逆転しうる関係にある

- 障害当事者が声を上げたからこそ、現在のバリアフリーや在宅福祉の制度がつくられ、その恩恵を健常者も日々享受(きょうじゅ)している

取材:日本財団ジャーナル編集部

「腹減ってきたな。バナナ食べたい!」。大泉洋さんが演じる筋ジストロフィーの障害者が、深夜にそんな“わがまま”を言って、ボランティア役の高畑充希さんと三浦春馬さんを困らせる映画のテレビCMを覚えている人は多いのではないか。

2018年12月に公開された映画『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』──。これまで障害者を描いた映画やドラマは数多くあったが、障害のある主人公のキャラクターが“わがまま”などというのは前代未聞だろう。

この映画の原作者であるノンフィクションライターの渡辺一史(わたなべ・かずふみ)さんは、北海道を拠点に活動し、約20年にわたって障害や福祉、地方が抱える問題などについて取材・執筆を続けている。

そんな渡辺さんが、日本財団で開催したセミナーにゲスト登壇。「なぜ人と人は支え合うのか」をテーマに、障害者と健常者が共に生きる意味について話をした。

生産性のない人間は生きる価値がないのか?

今日、「生産性」という物差しで、人間の価値を測るような世の中の風潮が強まっている。インターネットを開くと、障害者や高齢者を“社会のお荷物”とみなすような露骨な投稿や主張を目にすることも多い。

「障害者って、生きてる価値はあるんでしょうか?」

「なぜ税金を重くしてまで、障害者や老人を助けなければならないのですか?」

「自然界は弱肉強食なのに、なぜ人間社会では、弱者を救おうとするのですか? 優れた遺伝子が生き残るのが、自然の摂理ではないですか?」

こうした素朴で露骨でデリカシーのない問いや主張は、今日の日本が抱える財政難や混迷を続ける経済状況を背景にますます増長し、力を強めているようにも思える。

2016年7月には、神奈川県相模原市の知的障害者施設で、19人の障害者が殺害され、27人が重軽傷を負うという衝撃的な殺傷事件が起こった。事件を起こした元施設職員の男は、「障害者はいなくなった方がいい」「障害者は不幸をつくることしかできない」との主張から犯行に及んだと報じられている。

渡辺さんは2018年に出版した『なぜ人と人は支え合うのか』(ちくまプリマー新書)でこの事件を論じて以降、事件を起こした植松 聖(うえまつ・さとし)被告と手紙のやりとりをし、実際に拘置所での接見を重ねるなど、事件や今の風潮の根底に何があるのかについて考え続けている。

「犯行から3年以上たった今でも、植松被告は『重度障害者は安楽死させるべきだ』という考え方を変えていません。自分は殺人者ではなく、社会を重度障害者から解放した『救世主』であるとも主張しています」と渡辺さんは言う。

「とはいえ、私自身も胸に手を当ててみれば、若い頃は障害や福祉の問題を『人ごと』と考えていましたから、植松被告と似たようなことを漠然と思っていなかったかというと自信がありません。もちろん、『障害者はいなくなった方がいい』などとはっきり考えていたわけではありませんが、植松被告やそれに同調する人たちの考え方を高見から全否定するのではなく、そうした考え方が果たして正しいのかどうかを、わが身に照らしてじっくり吟味する必要があると思っているのです」

- ※ こちらの記事も参考に ITの力で障害者と社会が歩み寄る「ゼロ地点」を見出す(別タブで開く)

「障害者」のイメージを覆す鹿野さん

こうした問題を考える際、渡辺さんの根底にあるのは、筋ジストロフィー(以下、筋ジス)の重度障害者、鹿野靖明(しかの・やすあき)さんとの出会いだ。

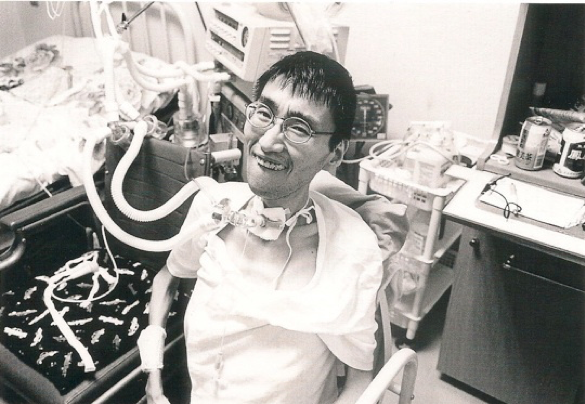

鹿野さんは、筋ジスで手足も動かせない重度の身体障害者だが、「どんなに障害が重くても、地域で普通に生活できるような社会にしたい」という思いを貫き通した人だった。現在の在宅福祉に当たるような制度がまだ未整備だった時代から、多くのボランティアたちに支えられながら、毎日を綱渡りのように生き抜いた。2002年に42歳で亡くなったが、鹿野さんを支えたボランティアは総勢500人以上に及ぶ。渡辺さんは生前の鹿野さんに約2年半密着し、自らもボランティアの一員となりながら書き上げたのが『こんな夜更けにバナナかよ』(北海道新聞社)というノンフィクション作品だ。

「障害者というと、どことなく聖人君子のイメージがありますが、鹿野さんはとにかく自己主張が強く、『あれしろ、これしろ』とボランティアに次々と要求を繰り出してくる人でした。また、食べ物の好き嫌いは激しいし、人のうわさ話は大好きだし、エッチなところもたくさんあったりと、『どこが聖人君子なの?』というような人でした(笑)」

取材前のイメージを覆されたのは、鹿野さんだけではなかった。

「ボランティアの人たちも、よくイメージされるように善意に満ちあふれた、献身的な若者たちとは全然違っていて、しょっちゅう遅刻してくる人がいたり、介助を何度教わっても覚えられず、鹿野さんから『もう来なくていい!』と怒られるような人もいたり。みんな人生にそれぞれの悩みを抱えたごく普通の若者たちでした」

そんな鹿野さんとボランティアたちの関係を見ていると、往々にして、どちらが支えられていて、どちらが支えているのか、どちらが障害者でどちらが健常者なのか、分からなくなる場面がたくさんあったと渡辺さんは言う。

「できない」を「できる」に変えるバイタリティ

ボランティアの中心は大学生だったため、毎年3月になると、卒業・就職でたくさんのボランティアが抜けることになる。そして、4月になると新たに入ってくるボランティアに研修を行って介助を教えるのが鹿野さんの役目だ。

鹿野さんは、いわば自分の体を教材にしながら、一人一人に介助のノウハウを教え込んでいく。

「私も取材の一環で、この研修に参加して介助を学んだのですが、研修に使うマニュアルがちゃんと冊子になっていて、代々受け継がれているんです。そして、鹿野さんが、『はい、渡辺さん。3ページを読んで』などと言います。私が文章を読み上げると、鹿野さんが『はい、みんなここにアンダーラインを引いて!』とか言うわけです(笑)」

その場では、鹿野さんは、ボランティアに助けられている社会的弱者というよりは、新人ボランティアに介助を教える、れっきとした教師である。そして、帰る時は、鹿野さんがボランティアに「今日は忙しいのに来てくれてありがとう」と言うのかと思っていたら、実際はまったく逆で、ボランティアの人たちが、「鹿野さん、今日はありがとうございました」と頭を下げて帰っていくという。

「鹿野さんは筋ジスで、手も足も動きませんから、ありとあらゆることができない。寝返りも打てないし、排泄しても自分のお尻を自分で拭けません。ところが、『できない』ことを『できる』に転換していく厚かましさというか、バイタリティがあって、自分が『介助を受ける』ことと『ボランティアに介助を教える』ことを両立していました。その場では、何もできない鹿野さんが、なぜか人一倍『できる人』に見えてしまう。そんな人間関係の不思議さが凝縮したような場面として強く印象に残っています」

鹿野さんとボランティアの現場では、「できる」と「できない」が逆転する光景を目にしたのをはじめ、「支える」と「支えられる」も単に一方的な関係ではなく、両者はいつでも逆転しうる関係であることにも気付かされたと渡辺さんは言う。

バナナにタバコにアダルトビデオはわがままか?

生きるために日々たくさんの介助を必要とする鹿野さん。その生活は切実そのもので、ボランティアに対しても、「あれしろ、これしろ」といろいろな要求を突き付けてくる。

もともと『こんな夜更けにバナナかよ』という風変わりなタイトルの意味も、深夜に「バナナを食べたい」といい出した鹿野さんに、泊まり介助の学生ボランティアが「いいかげんにしろ!」との思いでつぶやいた言葉だ。しかし、そうつぶやく一方で、自分の欲求を遠慮なく要求してくる鹿野さんの “たくましさ” に圧倒され、いつしか怒りが消え去ったというエピソードをもとにしている。

「映画の中でも、高畑充希さん演じるボランティアの美咲が、あるときブチ切れて、『鹿野さんって何様? 障害者だからって、何いってもいいわけ?』と怒りをぶつけるシーンがあります。現実もまさにあんな感じで、鹿野さんとボランティアたちとのぶつかり合いのエピソードは絶えませんでした。でも、そんな鹿野さんからボランティアたちが離れていかないのはなぜなのか。そこにこそ、人間関係というものの深みが凝縮していると思ったのです」

鹿野さんは、強い面も弱い面も、ずるい面もみにくい面も、全てを人目にさらすことでしか生きていけない。他にも「タバコ吸いたい」「アダルトビデオ見たい」など、鹿野さんが次々繰り出してくる欲求に対し、ボランティアたちの一人一人がどう対応するのかが問われる。

「鹿野さんの“わがまま”な振る舞いに腹を立てて、ボランティアを辞めてしまう人もいましたが、生きることへの執念が極めて強い鹿野さんは、周りに嫌われようが憎まれようが、何としてでも生き抜いてやるぞ、という迫力に満ちていました。また、相手に対するマイナスの感情もあって当たり前で、むしろ、人間性に丸ごと触れなくてはならない世界だからこそ、鍛えられて、成長していくボランティアたちも後を絶ちませんでした」

何事にも“素っ裸”で、目の前でのたうち回るように必死で生きている鹿野さんの姿に、つべこべ理屈をいっている場合ではないという気にもさせられる。鹿野さんとの格闘を重ねながら、気付けば自らの生き方を見つめ直し、人間的にも大きな影響を受けてゆくのだった。振り返ると、鹿野さんを助けていたつもりが、鹿野さんに助けられ、生きるとはどういうことなのかを教わったという人もたくさんいる。

「制度が何もなかった時代に、地域に飛び出した障害者の覚悟って、ものすごいものがあったと思います。まさに命がけであり、そうした背景が分かるに従って、鹿野さんの『わがまま』って、本当にわがままなんだろうかと思い始める。実は健常者の方こそ、『人に迷惑をかけてはいけない』という規範に縛られ、悩みや苦しみを誰にも打ち明けられずに、孤立してしまっている人が多い。その一方で、鹿野さんは、身体的には不自由で限界だらけなのに、誰よりも自由に生きているように見える。そのギャップが不思議だし、それに気付いたボランティアは次第に心が解放されていくんです」

障害者のおかげで社会は助けられている

さて、冒頭の問いに立ち返ってみよう。

「障害者って、生きてる価値はあるんでしょうか?」という問いに対して、渡辺さんは言う。「そういうことを口にする人に逆に聞いてみたいですよね。『あなたこそ生きている価値はあるのか?』と」。

「たいてい人って、自分だけは例外であるかのように、他人のことをとやかく言いがちですが、『そんなことを言っているあなたの方こそ、生きている価値はあるのか?』と聞かれたら何と答えるのでしょう。いや、自分は健康だし、一生懸命働いて、ちゃんと税金を払っているし、などと言うかもしれませんが、それが果たして他人を納得させられる価値と言えるのでしょうか。また、そもそも多くの人は、自分に生きる価値があるかなど普段考えもせず生活していると思います。なぜことさらに障害者だけ、生きる価値を問われなくてはならないのか。それに対する答えもぜひ聞いてみたいです」

また、「なぜ税金を重くしてまで、障害者や老人を助けなければならないのですか?」といった問いに対しては、「障害者や老人は、ただ助けられるだけの存在なのだろうか?」と疑問を投げかける。むしろ障害者や高齢者の存在によって、社会が支えられている側面がたくさんあるのではないだろうか。

障害者に関していうと、その最も分かりやすい例が「駅のエレベーター」だと渡辺さんはいう。

「普段私たちは、駅にエレベーターがあるのは当たり前だと思って生活しています。でも、駅のエレベーターは“自然の流れ”で出来たのでも、鉄道会社や行政の“思いやり”で出来たのでもありません。鹿野さんのように地域に出た障害者が、1970年代から『駅の段差をなくしてほしい。エレベーターを設置してほしい』と延々と陳情や運動を続けて、ようやく実現した成果なんです」

それ以前は、行政も市民も、「障害者のために、そんな高価な設備を付けるのは不可能だ」「なんてわがままな主張をする人たちなんだ」と考えていたという。しかし、1970年代から全国各地で巻き起こった障害者運動によって、2000年に「交通バリアフリー法」(現・バリアフリー新法)などの法律が制定され、一定規模の駅や施設でのエレベーター設置が義務付けられた。

「大切なことは、エレベーターが設置されて得をしたのが障害者だけではなかったことです。高齢者や、ベビーカーを押して外出する親、重たいキャリーバッグを引く旅行者など、エレベーターはさまざまな生の条件を背負った人たちの利便性につながっています。障害者の切実な訴えには、こうした面があることを私たちは忘れるべきではないでしょう。最初は『なんてわがままな!』と反発さえ覚えた訴えが、結果的に社会全体をいい方向、豊かな方向に変えてくれることが往々にしてあるからです」

障害者が生きやすい社会は、健常者にとっても生きやすい社会である。多くの障害者たちの「地域で暮らす」という実践が、今日のような在宅福祉の制度の充実につながったことも忘れてはならない。

- ※ こちらの記事も参考に:ウェブアクセシビリティとはどういう概念?専門家に聞いてみた(別タブで開く)

なぜ人間社会では弱者を救おうとするのか?

では、「自然界は弱肉強食なのに、なぜ人間社会では、弱者を救おうとするのですか? すぐれた遺伝子が生き残るのが、自然の摂理ではないですか?」という問いについてはどうだろうか。

「これは非常にもっともらしい問いなので、『そうかもしれない』とつい思いがちですが、よく考えると全然そうじゃない──。例えば、自然界で強い動物は何だろうかと尋ねると、たいていの人はライオンとかトラとかオオカミと答えると思いますが、今挙げた動物はいずれも絶滅の危機に瀕しています。一方、それらに食べられる関係にあるシマウマやシカ、サルやイノシシなどは増えて増えて困っているのが現状です。結局、進化論を考えるときに大切なのは、一対一のけんかでどちらが勝つかではなく、種として生き延びるにはどうすればいいかということなんです」

ヒトという種が、今後も他の生物との生存競争に勝ち続け、生き延びていくには何が必要なのだろうか。それに対する最もオーソドックスな説明の仕方が、「できるだけ多様な形質をもった個体を生かすことが、ヒトという種そのものの存続にとって有利に働く」というものだ。

「たとえば、現代において価値が高いと思える人間だけに生存を許し、価値が低い人間を皆殺しにするとしたら、時代が変わって、その価値観が意味を持たなくなった瞬間、人類が滅んでしまうリスクを抱えることになります。もしも戦国時代に、武芸のできない男は役立たずだから、全員殺すという選択をしていたとしたら、今日の科学や経済の発展はなかったかもしれません。何千年、何万年先に人間の社会がどうなっているかなど誰にも分かりませんから、あらゆる可能性を考えて、現代では価値が低いと思える人間も、1人残らず生存を保障していくことが、人類が存続していく上で欠かせない条件だということです」

近い将来にも、AI(人工知能)の発達によって、体が動くということ自体、もはや価値を失ってしまう時代が訪れないとも限らない。また、昔から「天才と狂気は紙一重」という慣用句にあるとおり、ニュートンやアインシュタイン、エジソン、ゴッホ、ゲーテ、モーツァルトなど、人類に多大な貢献をもたらした偉人の多くが、何らかの精神疾患や発達障害を抱えていたのではないかと思われるような“欠落”や“奇行”のエピソードを私たちはよく知っている。

「世界的なIT関連企業の創業者の多くも、そうした傾向を持っていると言われていますが、世の中から障害のある人たちを淘汰してしまうと、同時に人類に多大な貢献をもたらす天才まで姿を消してしまう可能性がある。むしろ、ヒトという種にとって最もどうでもいいのは、さしたる独創性もなく、与えられた仕事をただ無難にこなすことくらいしか能のない、私を含めた圧倒的多数の平凡な健常者の方かもしれない」と渡辺さんは笑う。

いずれにしろ、植松被告のように、「障害者はいなくなればいい」という考え方や、「生産性」という一面的な価値観で人間を判断することが、いかに短絡的で浅はかな考え方であるかが分かる。

誰もが一生健常者でいることなどできないし、「自分は健常者だ」と思っている人でも、職場の環境やストレスなどで、うつ病やパニック障害を発症するようなケースは今日では決して珍しくない。体は元気でも、内面的な不安定さを抱えていたり、感情をうまくコントロールできなかったり、人間関係でつまずきが多いなど、社会生活のさまざまな場面で、生きづらさや不適応を起こしている人が多く目に付くのも現代の特質である。

「だからこそ、たとえ障害があっても、あるいは、社会に適応できない面を抱えていても、適切な支援を受けながら、その人なりの能力を発揮して活躍できるような社会にしていく必要があります。そのために必要な福祉や社会保障制度だからこそ、厳しい財政状況でもみんなで支えようという方向に歯車を逆に回していくことこそが大切ではないのでしょうか」

もともと「障害者」と「健常者」という言葉の間には、明確に線引きできるような境界線があるわけではない。まわりを見渡しても、障害者なのか健常者なのかよく分からない人が、そこかしこにあふれているのが現代の日本社会の特色でもある。

障害と健常は、本来ひとつながりであり、人間にとって表と裏、光と影という側面を持っていると渡辺さんは言う。一方を消せば、もう一方も消えるという深い関係性の中に、人が生きることの奥深さもまたあるのかもしれない。

撮影:佐藤潮

〈プロフィール〉

渡辺一史(わたなべ・かずふみ)

1968年名古屋市生まれ。北海道大学文学部を中退後、北海道を拠点に活動するフリーライターに。2003年刊の『こんな夜更けにバナナかよ』(文春文庫)で大宅壮一ノンフィクション賞、講談社ノンフィクション賞を受賞したほか、2018年には大泉洋主演で映画化され話題となる。2011年刊の『北の無人駅から』(北海道新聞社)でサントリー学芸賞、地方出版文化功労賞などを受賞。他の著書に『なぜ人と人は支え合うのか』(ちくまプリマー新書)がある。札幌市在住。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。