未来のために何ができる?が見つかるメディア

偏見や差別を生むのは「無知」や「無関心」。声なき声を伝えるドキュメンタリー映画監督に聞く

- 治る病気であるにもかかわらずハンセン病患者を強制的に隔離する政策が継続された

- 病気に対する無知が偏見を生み、多くのハンセン病患者・回復者を苦しめる差別の根源となった

- ハンセン病患者・回復者の悲しみの歴史が忘れられつつある今、人々の無知、ひいては無関心からの脱却が必要

取材:日本財団ジャーナル編集部

2月24日、天皇陛下御在位30年の記念式典で歌手の三浦大知さんが「歌声の響」を披露することが発表され、話題を呼んだ。この曲は、天皇皇后両陛下が1975年に沖縄の国立ハンセン病療養所・愛楽園を訪問したことをきっかけに作詞・作曲された。

両陛下が心を寄せたハンセン病だが、現在、新規患者がほとんどいない日本において、この病気について詳しく知る人は少ない。ハンセン病の患者や回復者は国の政策によって強制的に隔離されるなど、人権を大きく侵害されてきた歴史がある。

今回は、ハンセン病回復者を追うドキュメンタリー映画『凱歌~ふたりの道』を撮影する映画監督、坂口香津美(さかぐち・かつみ)さんにお話を伺った。なぜ、ハンセン病回復者に向けてカメラを回すことになったのか。そして、彼が映画を通して社会に伝えたいこととは何なのだろうか。

ハンセン病患者に対する偏見が生んだ悲しい過去

ハンセン病は、末梢神経や皮膚が「らい菌」によって侵される感染症である。悪化すると皮膚の変色や体の変形を伴うこともあり、その外見と感染に対する恐れから、患者は差別の対象となり迫害されてきた。

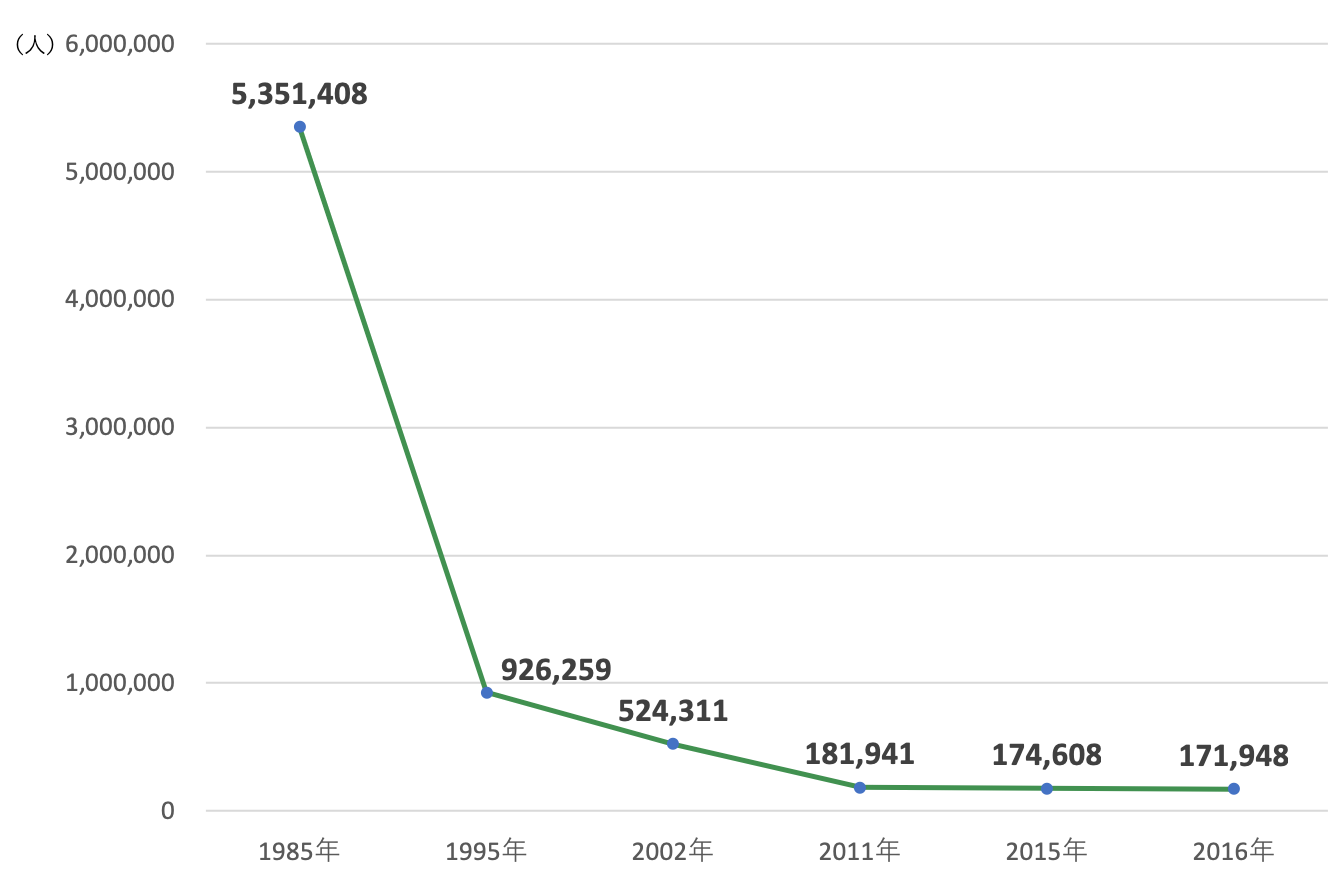

図表:世界のハンセン病患者数の推移

明治時代に入ると国による強制隔離政策がとられるようになり、ハンセン病患者の人権が大きく侵害された。その後、感染力が弱いことが判明し、特効薬によって完治する病気となったにもかかわらず、強制隔離政策を継続させた「らい予防法」が廃止されたのは、わずか20数年前、1996年のことだった。

『凱歌~ふたりの道』はハンセン病をテーマにしたドキュメンタリー映画。主人公の女性は22歳のときにハンセン病と診断され、多磨全生園に強制的に入所させられた。園内で出会った男性と結婚するが、当時、ハンセン病の患者同士が結婚する際には精管の切除により生殖能力を失わせるなど、「断種手術」が強制的に行われていた。本作はこの夫婦を中心に、苦しい過去を生き抜いたハンセン病回復者の人生を追った作品だ。

『凱歌~ふたりの道』を2009年から10年余りにわたって撮影している坂口さんは、元々ドキュメンタリー番組のディレクターとして、日本テレビ「NNNドキュメント」など200本を超える番組を企画制作してきた。しかし、彼はテレビの仕事にやりがいを感じる一方で、ある種の限界も感じていた。

「人の苦悩や葛藤を、テレビ番組の短い時間の中で描くことは難しいものです。それにテレビの場合、放送できる内容に制限があります。本当に伝えるべき大事なことが、伝えられないこともあるんです」

そんな折に、映画に出合う。「これまでの経験を活かしながら、より自由に表現したいものが作れるかもしれない」と感じ、映画の世界に足を踏み入れたそうだ。

最初の作品は、妹を亡くした悲嘆と喪失から引きこもる青年が、自立に向けての第一歩を踏み出す『青の塔』。性犯罪被害者の少女の17年後を見つめた『ネムリユスリカ』などの劇映画を6本。そして、被爆地長崎で子どもたちのために被爆劇を演じ続ける被爆高齢者の最後の希望を描く『夏の祈り』、実母の老いの混乱とたどり着いた幸福の姿を描いた『抱擁』など、ドキュメンタリー映画を2本と、社会的な課題をベースに8本の映画を撮り続けてきた。

ハンセン病患者の苦悩と歴史を伝えるために

坂口さん自身、ハンセン病には偏見を持っていたと述懐する。「子どもの頃、伝染する怖い病気と言われ、恐れていました」。彼がハンセン病回復者と出会ったのは1999年。テレビのディレクターとなって15年が過ぎた頃だった。

「思春期を漂流する若者の姿を描くドキュメンタリー番組の取材で出会った少年のご両親が、多磨全生園の職員だったんです。 元ハンセン病患者が入所している施設と聞いて、恐れとともに関心を抱くようになりました。ご両親の話を聞いているうちに、ハンセン病を罹患したことで、国家による強制隔離政策によって人権と命の尊厳を踏みにじられた人々の絶望と憤怒を知ることになりました。自然と、思いは森の中にある施設に向かいました」

こうして坂口さんは多磨全生園へ足を運んだ。広大で穏やかな園内の様子は、それまで自身が持っていた「ハンセン病患者の隔離施設」のイメージとは異なっていた。その現実に「偏見と無知こそが差別を生むのだ」と衝撃を受けた。それまで自身が抱き続けてきた偏見や無知を超えて今こそ、多磨全生園で映画を撮るべきと決意した。

「初めて訪れた日、当時全生園の自治会の事務局長だった方に、ここでドキュメンタリー映画を撮りたいと相談したんです。すると、自身もハンセン病回復者である彼が、『今日撮りなさい、今撮らなきゃだめだ』とおっしゃったんです。その日は奇しくも日本で初めて国立のハンセン病患者療養所が設立された日から100年を迎えた日。夜に集会が行われるということでした」

急いで機材を持ち、カメラを回した。その日から、坂口さんは10年もの間ハンセン病回復者の姿を追ってきた。

「園内に暮らしているのは、ハンセン病と発覚した段階で、家族の元から強制的に隔離された人たちです。1996年、彼らは法的には解放され、自由を獲得しました。しかし長年の強制隔離された生活によって大半は、家族や親戚縁者、郷里などの“帰る場所”はとうに失っている。中には、名を変え、過去を伏せてきた人たちもいる。家族や故郷へ帰還するのは、現実には難しい。帰りたくても、帰れないのです」

かつて、国の政策によって「隔離、排除」されたハンセン病患者の人々。その過去を背負い、現在を生きる姿に「自分の経験や力では想像だにできない。圧倒的な畏怖の念を感じました。私は正直、ハンセン病をテーマに撮影を行うことに自信がなく、不安で、撮影を思い立ったものの、躊躇していたのです」と、坂口さんは語る。

そんな彼の背中を押したのは「今、撮らなきゃだめだ」と叫ぶように言った当時の事務局長をはじめ、この園内にかつて強制隔離された人々の、その「声なき声」だった。

「撮影を始めるにあたり、私は自分から直接、元ハンセン病患者に撮影のために声をかけたことはありません。自治会の事務局に私のこれまでの作品を送り、私のドキュメンタリー映画に取材を希望される方を募るという方法をとりました。結果、数人の方々が取材を許諾してくださいました。私は彼らを象徴とする元ハンセン病患者から筆舌に尽くし難い過去と現在を、映画を通じて多くの人々に知っていただきたいとその思いを託され、作品として公開すべき責務を私は負っているのです。映画に出演されたお二人の方がすでに永眠されました。映画はお二人の遺志を継いだものでもあるのです」

生き抜いた覇者たち、その誇らしい姿を描きたい

坂口さんは撮影を通して、偏見や差別を生むのは無知だけでなく、世の中の「無関心さ」にあると改めて気づいたと指摘する。

「元ハンセン病患者は法的には自由の存在になりましたが、悔しいかな、何人も自らの過去を変えることはできません。彼らが真に望んでいることは、おそらく、過去においてハンセン病患者に対して行われてきた悲惨な仕打ちの実態を世の中の人々に知ってほしいとの思いに加えて、自分たちが体験したことを、これからの歴史は二度と繰り返してはならないという悲痛な訴えであると思います」

ハンセン病の新規患者がほとんどいなくなった今、日本でその過去は多くの人にとって関係のないように感じられるかもしれない。しかし「関係ない、で終わってはだめだ」と坂口さん。

「ハンセン病の歴史には、2つの“闇”が存在しています。1つは、かつて国家によって特定の病を持つ人を強制的に隔離し、排除せしめたという優生保護法です。“子どもを産んでよい人”と“子どもを産んではいけない人”を、国家が選別したということ。もう1つの闇は、そういった国家の考え方をある時期、国民が受け入れたという事実です。ハンセン病で経験した歴史的な過ちを、この先、二度と繰り返さないために、私たちは今なおハンセン病と闘い続けている人々の姿を伝える意義があると思うのです」

「凱歌」とは、勝利を祝って歌う喜びの歌。最後に、坂口さんに映画のタイトル「凱歌」に込められた思いについて伺った。

「ハンセン病で亡くなった人たち、元患者として晩年を生きる人たち。ハンセン病患者に敗者は一人もいません。全員が、ハンセン病と闘った勝者なのです。映画は、そんな人々の人間賛歌を謳い上げる作品になります」

かつて強制隔離されたハンセン病患者の高齢化に伴い、ハンセン病患者の戦いの歴史は失われつつある。そんな今だからこそ、改めてその歴史を見つめてほしい。過去にあった迫害を知り、それを乗り越えた人々の生き様を見て、あなたは何を感じるだろうか。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

坂口香津美(さかぐち・かつみ)

鹿児島県種子島生まれ。早稲田大学社会科学部中退。家族や思春期の若者をテーマに、200本以上のドキュメンタリー番組を製作。2000年、制作プロダクション、株式会社スーパーサウルスを設立。ドキュメンタリー映画『抱擁』にて2015年度文化庁映画賞受賞。これまで7本の映画を劇場公開。2020年の完成に向けて、『凱歌~ふたりの道』を製作中。クラスーパーサウルス 公式サイト(別ウィンドウで開く)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。