未来のために何ができる?が見つかるメディア

世界で“ハンセン病の今”を撮り続けるフォトグラファーが見た、いわれなき差別の現場

- 日本財団の笹川陽平会長が、日本人として初めて「ガンジー平和賞」を受賞した

- ハンセン病は制圧されつつあるが、偏見と差別により苦しんでいる患者や回復者が、世界にはまだ大勢いる

- ハンセン病の歴史や現状を伝えることは、いわれなき偏見や差別により繰り返される過ちを断つきっかけになり得る

取材:日本財団ジャーナル編集部

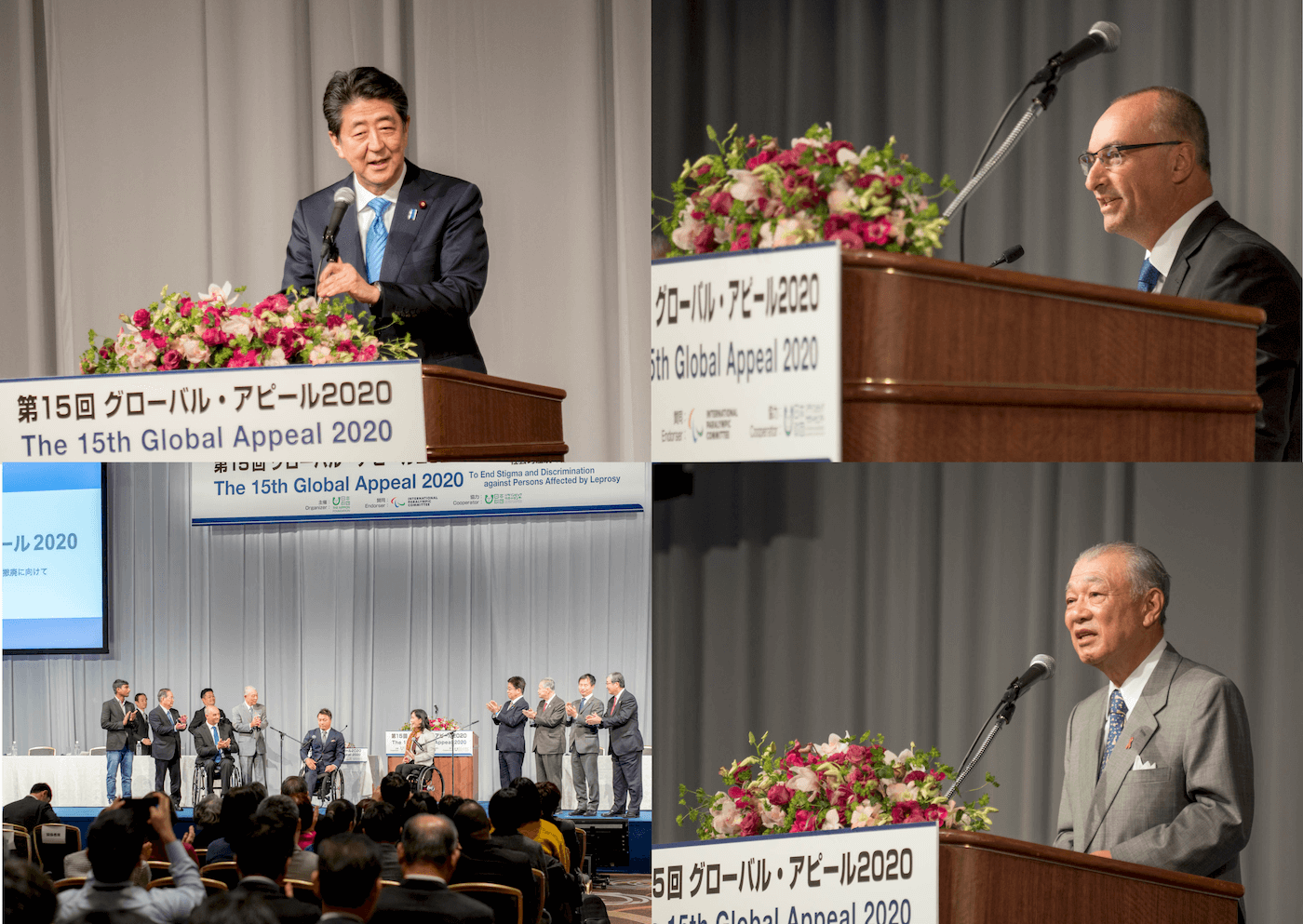

2018年の「ガンジー平和賞」受賞者として、WHO(世界保健機関) ハンセン病制圧大使を務める日本財団の笹川陽平(ささかわ・ようへい)会長が選ばれた。日本人としての受賞は初である。

国際的に権威のあるこの賞は1995年、ガンジーの生誕125年を記念して設立されたもので、国際平和に貢献した個人や団体にインド政府から1,000万インドルピー(日本円で約1,500万円)が贈られる。今回の受賞は、40年以上にわたって笹川会長が続けてきたハンセン病制圧と、患者や回復者への差別撤廃に対する活動が評価されたものだ。

そんな笹川会長の活動を17年間、そばで見続けてきたのが、日本財団フォトグラファーの富永夏子(とみなが・なつこ)さんだ。彼女は笹川会長に随行して1年の約3分の1を海外で過ごし、ハンセン病の現状を見つめ、シャッターを切り続けている。

惹かれていったハンセン病患者・回復者の人間的な強さ

「実は高い志があって日本財団に入職したわけではないんです。最初は、海外で写真を撮る仕事がしたいな、くらいの気持ちでした」

気が付けば、社会課題にレンズを向けることがやりがいになっていたと、明るい笑顔と闊達な物言いが魅力的な富永さんは語る。彼女の主な仕事は、笹川会長の海外における活動を写真に収め、世界に向けて発信することだ。

富永さんがフォトグラファーを志したのは大学生の頃だった。周りの友人たちは一流企業を目指して就職活動を行っていたが、その道に惹かれなかった彼女は、「手に職をつけたらどうか」という母親の言葉でひらめく。

「祖父や叔父が写真機を持っていて、子どもの頃からよく使わせてもらっていました。友達や親戚が集まって笑っている場面などの“場の雰囲気”を写すことが好きだったんです」

本格的に写真を学ぼう。そう決心した富永さんは写真学校に2年間通い、テレビ局のスポーツ記者を経験してから、縁あって日本財団へフォトグラファーとして入職。今から17年前、2002年のことだった。以来、笹川会長の国内外の出張に随行。ハンセン病の患者や回復者が置かれている環境の改善を図るための活動に随行したのは、約60カ国、150回以上に及ぶ。

アフリカ史学者である母親の影響で、幼い頃から世界のさまざまな人や環境を目にしてきた富永さん。しかし、ハンセン病患者や回復者と初めて出会ったときに受けた衝撃は大きかったと言う。

「当時、患者の方は今以上にひどい環境にいました。世間から隔離された決して衛生的とは言えない施設の中、床に置かれた皿で食事をしていたり…。あまりの状況に驚きました」

ハンセン病によって手足や顔に後遺症が出て苦しんでいる人、回復してもハンセン病だったというだけで差別され、家族も仕事も失った人。そんな人々を目の当たりにした富永さんは、「ショックを受けましたし、正直最初は怖かった。撮影しながらも、患者や回復者の方から距離をとってしまっていました」と語る。

決して怖い病気ではないと頭では分かっていても、接することに抵抗を感じていた富永さん。しかし、コミュニケーションを重ねるうちに彼らの人間的な強さに惹かれ、自然と怖いという意識はなくなっていった。

印象に残っているのは、インド・ビハール州に暮らすハンセン病回復者のランバライ・シャーさんとの出会いだと言う。

ランバライさんがハンセン病を発症したのは10歳の頃。まだ幼かった彼は家族にさえ見捨てられ、コンテナで一人きりの生活を余儀なくされた。物乞いをしながら何とか生き延びた2年後、同じようにハンセン病だった人に救われて施設へ入所。そこで英語を中心に猛勉強し、教養を身につけたそうだ。同じ施設にいた女性と結婚し、今では自慢の息子が2人いる。

「どん底とも言える状況の中でも諦めずに努力し、自力で生活を向上させて今を生きている。差別を受けながらも誇りを持って生きるランバライさんのことを、私は尊敬しています」

現場に赴き、当事者の声を聞き、国と当事者をつなぐパイプとなる

ハンセン病とは、らい菌によって皮膚と神経が侵される感染症である。かつては世界中で恐れられ、患者は差別の対象となった。日本も例外ではなく、患者は国の政策によって強制隔離されていたのだ。

治療法が確立された今、ハンセン病は完治する病気となり世界的に患者は減少している。しかしいまだ、ハンセン病にかかれば差別されてしまう国や地域が残っている。そうした状況を変えるべく、日本財団では40年以上にわたって、インドやブラジル、インドネシア、フィリピンなど、世界中でハンセン病の制圧や、偏見や差別の撤廃に力を注いできた。

活動の先頭に立っているのが、日本財団会長であり、WHOのハンセン病制圧大使も務める笹川会長だ。

「特に力を入れているのは、各国のハンセン病対策におけるプライオリティを上げるための交渉です。WHOや各国の保健省、そして時にはその国の首相や大統領に、ハンセン病によって苦しんでいる人に割く予算を増やしてもらえるよう直接話をしに行きます」と富永さん。

新規患者数は、マラリアが年間約2億1,900万人、HIVが年間約180万人。その数に比べると、ハンセン病は年間約20万人とはるかに少ないため、サポートの優先順位が下がってしまうのだ。

笹川会長はまず、当事者に会って現状を把握することから始める。例えばインドの場合、差別の対象とされるハンセン病の患者や回復者の方は「コロニー」と呼ばれる場所に身を寄せ合って暮らすことが多い。彼はそこへ足を運び、苦しむ人々の手を握って声を掛け、彼らが何に困っているのかを尋ねると言う。

「回復者の方は偏見と差別ゆえに働くことができず、致し方なく物乞いとして生活を送る人も多いのです。せめて国からの補助が厚ければもう少し生活が向上するのですが、国に訴えるすべが彼らにはありません」

笹川会長は差別に苦しむ人たちの声を集約し、国や地域の代表へ伝えに行く。時にはコロニーの代表者に同行してもらうこともある。そこでハンセン病患者や回復者の現状を伝えると、スムーズに国の予算が上がることも珍しくないそうだ。

「国のトップは現場の声を知らないことが多い。笹川会長がパイプ役を担うことで、人々の声がようやく国に届くのです」

ハンセン病による苦しみを根絶すべく奔走し、世界のリーダーたちと渡り合う笹川会長。実際はどんな人なのか伺うと、「芋けんぴが大好きですよ」と、親しみを感じる回答が。さらに、「落語がマイブームだそうで、移動中によく聴いています。イヤホンをつけてもすぐ寝てしまうので、本当に聴いているのか怪しいですが(笑)」。思った以上にチャーミングな人のようだ。

「常に“人に対する心配りを忘れるな”と言うだけあり、とにかく気遣いの人です。職員のこともよく見ている。たとえ失敗しても、努力をした上での失敗であれば怒ることなく見守っています」とのこと。また、並並ならぬ精神力の強さを感じる、と富永さん。

「どこへ行っても、誰に会ってもフラットで穏やかですね。相手が学生であろうと、ダライ・ラマであろうと、いつも通りなんです」

写真は教材となり、そして時に、人を守る武器となる

富永さんがフォトグラファーという自身の仕事に価値を感じる瞬間の1つが、首相や州の代表者との交渉を進める笹川会長の姿や、それによって待遇が改善されたハンセン病患者や回復者の姿を撮るときだという。

「回復者が要人と一緒に撮った写真は、彼らの生活を向上させる上で武器になるんです。そして私の写真がその証拠になる。闘っている人たちの役に立つのなら、こんなに嬉しいことはありません」と、富永さん。

また「今回笹川会長がガンジー平和賞を受賞したことも、ある意味で私たち、そしてハンセン病患者や回復者の方の“武器”になります」と続ける。ハンセン病における活動を進めている笹川会長に権威ある賞を授与したということは、インドが国としてハンセン病に積極的に取り組むと約束したことを意味する。「今後ハンセン病の根絶を進める上で、大いに影響力を及ぼすと思います」と、期待を込めて語った。

富永さんはハンセン病を取り巻く現実を写し、伝え続けている。ハンセン病が日本では忘れられつつある病気となった今、彼女にとって、そして受け取り手である私たちにとって、それはどのような意味を持つのだろうか。

「ハンセン病の患者数は減っており、病気としても、差別に関しても対策は進んでいます。でも、この先、それに代わる対象がまた生まれるかもしれません」

未知の事象に対して、人は偏見を持つものである。それは避けられないことかもしれないが、過去を振り返ることで改善できることもあるはずだ。

「この先も私たちはきっと、同じ過ちを犯すのでしょう。でも偏見がはびこる前に“これでいいのか?”と考えられるかで、状況は変わってくるはず。そのきっかけの1つとして、私の写真があればと思っています」

撮影:佐藤潮

〈プロフィール〉

富永夏子(とみなが・なつこ)

日本財団コミュニケーション部に所属するフォトグラファー。大学卒業後に写真学校で学ぶ。スポーツ記者としてテレビ局に従事したのち、2002年より現職。日本財団の笹川陽平会長に随行し、世界のハンセン病患者・回復者のおかれた現状や人々の暮らしを撮影し続けている。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。