未来のために何ができる?が見つかるメディア

ハンセン病の差別根絶に向けて。Tokyo2020が目指す共生社会

- ハンセン病に対する偏見は根深く残っており、多くの人が差別やスティグマに苦しんでいる

- 「グローバル・アピール」は、ハンセン病への理解促進と差別撤廃を世界に発信するもの

- IPCと日本財団はパラリンピックを通じて、東京からインクルーシブな社会を目指す

取材:日本財団ジャーナル編集部

考えてほしい。もし、あなたが病気のために、一生小さな島から出ることが許されないとしたら。あるいは、家族や仕事を失ってしまったら…。これは、遠い昔の話ではない。日本でも数十年前まで似たような事実があった。

ハンセン病の歴史は、差別の歴史でもある。「らい菌」が原因であるこの病気は、症状が悪化すると顔面や手足の神経麻痺、体の変形などをきたす。その外見や誤解から、患者たちは何世紀にもわたり厳しい差別を受け、社会的烙印(スティグマ)を押されてきた。治療法が確立し、治療後の人たちからは感染しないにもかかわらず社会の無知、無関心、根拠のない恐れから、今もなお世界中で多くの人々が病気に対する偏見に苦しめられている。

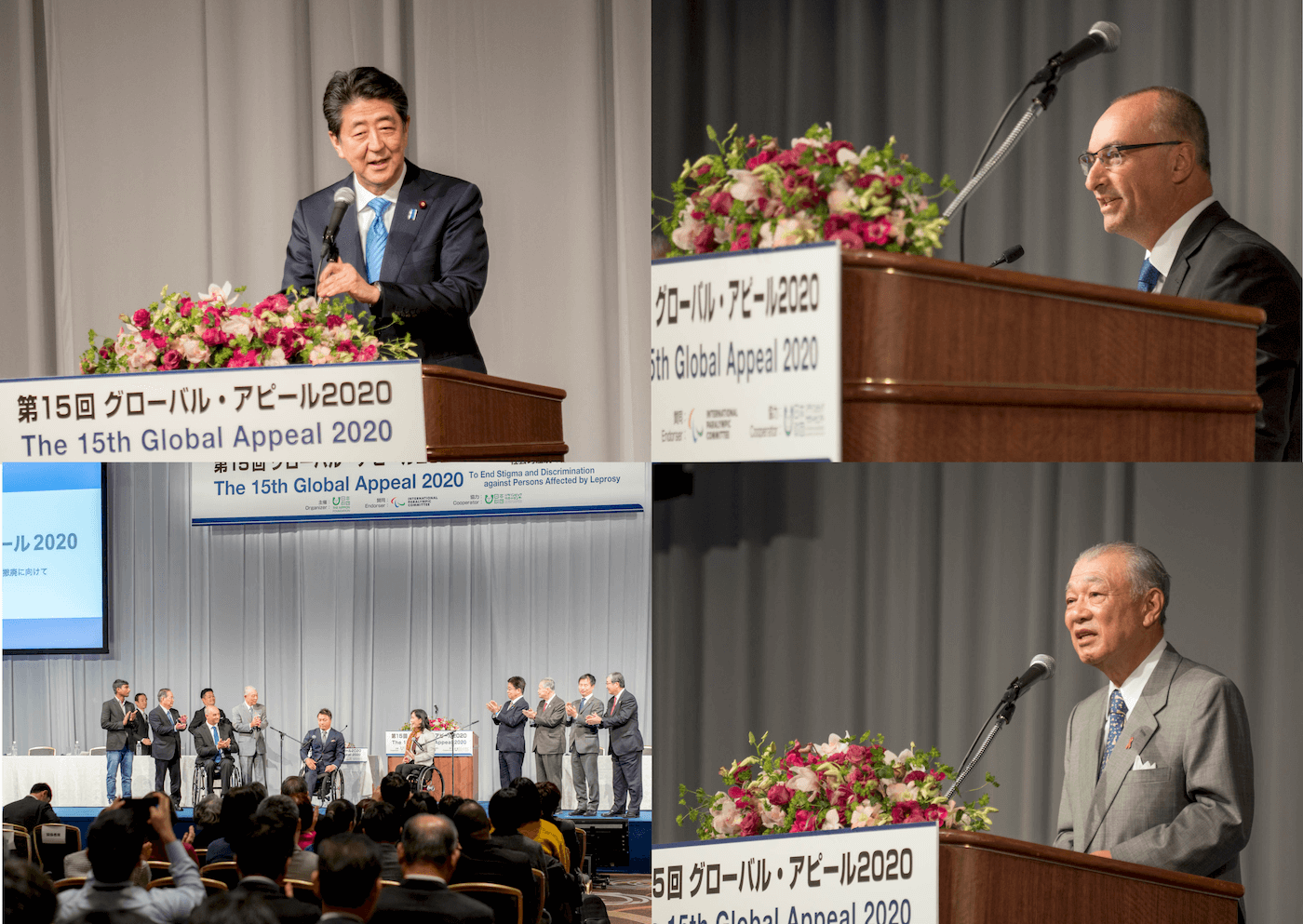

長年、ハンセン病の制圧に取り組んできた日本財団では、毎年「世界ハンセン病の日」(1月の最終日曜日)に合わせて「グローバル・アピール」(別ウィンドウで開く)を開催し、ハンセン病に対する正しい知識を広めると同時に、ハンセン病患者・回復者に対する社会的差別の撤廃を訴えている。15回目を数え、パラリンピック・イヤーとなる2020年は、国際パラリンピック委員会(以下、IPC)の賛同を得て、5年ぶりに日本・東京で開催された。

ハンセン病に対する偏見・差別の根絶を目指して

「初めてハンセン病の療養所を訪ねたのは40年前のこと。ハンセン病患者の方が厳しい社会的偏見や差別の中で生きていることを知り、衝撃を受けました。以来、私はハンセン病とそれにまつわる差別を世界から無くすことに人生を捧げてきました」

グローバル・アピールの主催者挨拶で、ハンセン病に対する差別撤廃への思いを語ったのは、日本財団の笹川陽平(ささかわ・ようへい)会長だ。

ジャングルやアマゾンの奥地など、これまでに100カ国以上の国々を回り、ハンセン病に対する差別に苦しんでいる人々を励まし、周囲を啓発してきた笹川会長。その中で、治療中の人だけでなく、完治したにもかかわらず、結婚や就職ができないという人々を多く見てきたという。

「ハンセン病は、治る病気です。薬は世界中、どこでも無料で配布されている。しかし残念ながら、ハンセン病に対する偏見や差別、スティグマといった一種の病気を社会の側が抱えているのが現状です。偏見や差別は不当であること。これらを訴えるには、私たちの力だけでは限界がある。そこで、世界的な指導者や影響力がある皆さまの力をお借りして、正しい知識を広める目的で始まったのがグローバル・アピールです」

2006年にインド・ニューデリーで開催された第1回のグローバル・アピールでは、チベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ14世、ジミー・カーター元米国大統領、デズモンド・ツツ大司教など、ノーベル平和賞受賞者を含む世界のリーダーたちによって、署名、宣言(別ウインドウで開く)された。以降も世界各国の医師会・看護師協会などの団体や法律家などが参加し、ハンセン病差別撤廃に向けてメッセージを発信してきた。

2008年開催の北京オリンピックでは、当初、ハンセン病患者は入国禁止とされていたが、日本財団などの働きかけによって、この不当なルールが解消された。さらに、2010年の国連総会では、全加盟国193カ国の賛同により、ハンセン病差別撤廃の決議案が可決された。こうした経過を経ても、差別撤廃を訴え続ける必要があると強く語った。

「今年はパラリンピック・イヤー。ここ東京からインクルーシブな社会の重要性について発信します」

それぞれが目指す未来へ向かって

続いて登壇したドゥエーン・ケールIPC副会長は「ハンセン病に対する偏見や差別は、障害者の持つ問題と共通点があります。無知や誤った情報が根深い偏見を生み出す原因です。違いや多様性は讃えられるべきものであり、誰も差別をされてはいけません。パラリンピックの観客は、世界で約42億人。素晴らしいプレーを通して、多様性の素晴らしさを知ってほしい」と、パラリンピックの持つ可能性について語った。

ハンセン病当事者として登壇した全国ハンセン病療養所入所者協議会会長の森和男(もり・かずお)さんは、「東京オリンピック・パラリンピックの開催にあたり、ハンセン病の回復者が聖火ランナーに選ばれたことが、いわれのない偏見・差別の解消につながることを願います」とスポーツの祭典が持つ力に期待を示した。

回復者家族の代表としてインドから来日したチャンドラ・プラカシュ・クマールさんは、自身の家族が味わった壮絶な体験や、自身の活動について語った。

「私の母が8歳の時、彼女の母親(祖母)がハンセン病になりました。しかし、病院で治療を受けることはなく、マットにくるまれて墓場に運ばれました。同じくハンセン病患者だった祖父が亡くなった時、その遺体は慣習を無視して袋に詰めて川に投げ込まれたのです。母も10歳の時にハンセン病を発症。病院へ行こうと言われ、喜んでついていったところ、たった200ルピー(約300円)でハンセン病コロニーの50歳の男性の花嫁として売られそうになったといいます。幸いなことに、ある神父様がそれを阻止し、母に病気の治療や勉学の機会を与えてくれました。母は治療を経て結婚し、私と兄が生まれました」

現在、クマールさんの兄は MBAを取得後に病院のIT部門で働いている。クマールさんはマンガロールの学校でホテルマネジメントを学ぶ傍らで家庭教師をしている。

「はじめは、ハンセン病コロニーの中で教えていましたが、ハンセン病に対する差別をなくすためにコロニーの外に出る決意をしました。儲けはほとんどありませんが、差別を撲滅するという何ものにも代えがたい機会を得ることができました。私はいつでもハンセン病についてしっかり説明するよう心掛け、良い結果に結びつけました。私の大学の友人たちも病気を理解し、同じ皿から食事をとることもあります」

クマールさんは「教育は、ハンセン病に対する差別を撤廃する上でとても重要です」と主張し、グローバル・アピールの重要性を語った。

全ての人が尊重される社会を目指す

会場に花を添えたのは、全盲のシンガーソングライターで「和製スティービー・ワンダー」の異名を持つ木下航志(きした・こうし)さん、看護師でパラリンピック競泳選手でもある伊藤真波(いとう・まなみ)さん、手話パフォーマーの橋本一郎(はしもと・いちろう)さんだ。

美しい声で伸びやかに「アメイジング・グレイス」を歌い上げる木下さんに、その歌詞をダイナミックな手話パフォーマンスで表現する橋本さん、専用の義手を着用し、肩甲骨の動きによって中島みゆきの名曲「糸」をバイオリンで奏でる伊藤さん。3人の情熱あふれるステージに、会場にいる誰もが惜しみない拍手を送った。

そしてプログラムは、グローバル・アピール2020宣言へ。宣言文を読み上げたのは車いすラグビー日本代表の池透暢(いけ・ゆきのぶ)選手、日本財団パラリンピックサポートセンターのマセソン美季(みき)さんの2人だ。

グローバル・アピール2020(全文)

ハンセン病に対するスティグマ(社会的烙印)をなくすために

ハンセン病は治る病気です。しかし単なる病気ではありません。

多くの人びとがこの病による不名誉な烙印を押され、差別を受け、疎外されています。

人生において彼らの機会は制限され、完治した後でさえそれは続きます。

社会の偏見は、彼らの家族に対してもマイナスの影響を与えているのです。

国際パラリンピック委員会(IPC)は、パラスポーツを通じ、よりインクルーシブな社会の実現を目指しています。

IPCの目的は、障がいのある人に対する社会的なバリアを取り除くことで、ステレオタイプに挑み、人々の行動に変革をもたらすことです。

多様性とインクルージョンは、IPCが守るべきものの中核です。

我々な、公平で公正な社会を創出することに全力を尽くします。

パラリンピック・イヤーである2020年、我々は、社会的烙印と差別の撤廃を求め、ハンセン病回復者と立ち上がります。

私たちは共に、すべての人に尊厳と基本的な自由が尊重される社会の実現を追求していきます。

プログラムの終盤、安倍晋三(あべ・しんぞう)総理が国会終了後に駆けつけ、会場にいる参加者たちに呼びかけた。

「我が国では、不適切な政策によってハンセン病患者、元患者の方々の人権に大きな制限、制約をもたらした過去があります。我々はその歴史を反省し、元患者の方々に国としてお詫びし、保障や名誉回復、社会復帰への取り組みを行ってまいりました。今後も、元患者やご家族の方々のお声を聞きながら、偏見や差別の根絶に向けて、政府一丸となって全力を尽くしてまいります。今日、ここで発信されたインクルーシブな社会の実現に向けた社会へのメッセージが全社会へ届くことを願っています」

安倍総理は「東京オリンピック・パラリンピックを通じて、スポーツの力から全ての人に尊厳と基本的な自由が尊重される社会の実現に向けて取り組んでいきたい」と締め括り、グローバル・アピール2020は幕を閉じた。

多くの場合、偏見や差別は無知や誤解、無関心から生まれる。一人でも多くの人が当事者の声に耳を傾けることでハンセン病に対する理解を深め、偏見・差別が根絶されることを願ってやまない。

撮影:佐藤潮

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。