未来のために何ができる?が見つかるメディア

多様な「つながり」が社会に好循環サイクルを生む。世界的アクセラレーターと日本財団が支援するスタートアップデモデイ

- 「日本財団ソーシャルチェンジメーカーズ」は、世界的アクセラレーターと協働で取り組むスタートアップ創業支援プログラム

- 第4期メンバーとなる教育・ヘルスケア・高齢化社会部門のスタートアップ12社のデモデイが開かれた

- 企業やNPO、消費者といった多様なつながりが、社会に好循環サイクルをもたらす

取材:日本財団ジャーナル編集部

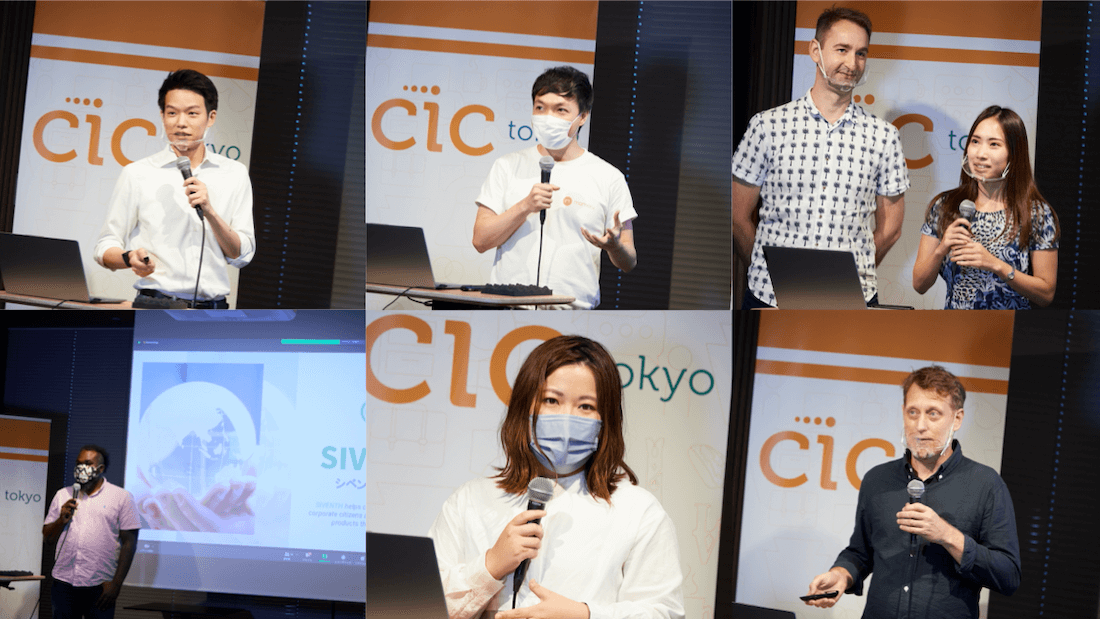

2021年7月8日、東京・虎ノ門にある日本最大級のイノベーションセンターCIC Tokyo(外部リンク)は、多くの起業家やその関係者たちで賑わっていた。

この日、「日本財団ソーシャルチェンジメーカーズ(以下、SCM)」第4期メンバーのデモデイ(成果発表会)「SCM #4 LIVE PITCH NIGHT」が開催された。

SCMは、日本財団が世界的なアクセラレーター(※)であるImpacTech(外部リンク)とタッグを組み2019年4月から実施しているスタートアップ創業支援プログラム。創業初期の壁となる疑問や課題を解決し、社会的インパクトを最大化するビジネスモデルを確立するために、約4カ月にわたって各領域の専門家が講師・メンターとして多角的に支援を行う。

プログラムを終えたスタートアップが、各々のブラッシュアップされたビジネスモデルを発表するのが、同デモデイとなる。

- ※ スタートアップや起業家をサポートし、事業成長を促進する人材・団体・プログラム

これまでに3期実施され、約30社のスタートアップを輩出したSCM。今回は、約70社の応募から選ばれた12社によるピッチ(※)が行われ、オンライン・オフライン、国内外の合計約200名の投資家やスタートアップ関連の人々が参加した。

- ※ 短いプレゼンテーション

社会課題に取り組むスタートアップを支援

「本日は、SCM12社のデモデイ、そしてプログラムの卒業も兼ねたこのイベントにお集まりいただき、ありがとうございます」

開催の挨拶をしたのは、SCMを運営する日本財団の花岡隼人(はなおか・はやと)さん。

「私たちがこのスタートアップ支援プロジェクトを始めた理由は、これまで行ってきたNPOやNGOの支援に加えて、社会を良い方向に変革しようとしている企業をサポートしたいという思いからです。2019年にこのプログラムを始めてから3年。多くの素晴らしいスタートアップと巡り合ってきました。そして今夜のイベントも、刺激に溢れたものになると確信しています。ぜひ、このデモデイを通してイノベーションを加速させ、新しいつながりをつくってください」

社会課題が複雑化する中、新しい発想で社会課題に取り組む人や組織が、いま求められている。日本財団では、2016年から次世代の社会起業家を輩出するソーシャルイノベーションアワードを開催し、2019年からSCMのプログラムを実施している。

多様なつながりが、社会に好循環サイクルを生み出す

今回のデモデイでは、教育、医療・福祉、働き方、地域社会に関わる事業を展開するスタートアップがピッチを展開。この記事では、前半6社の模様をダイジェストで紹介する。

社会課題の解決を目指すパートナーをマッチング

ICHI COMMONS株式会社

「Japan is not ready.(日本はまだ準備ができていない)」

ICHI COMMONS株式会社(外部リンク)の代表・伏見崇宏(ふしみ・たかひろ)さんは、日本の抱える社会課題解決にあたって「つながりの欠如」を指摘した。

多くのNPOや企業がSDGs(※)の達成や社会課題の解決に向けて方針をつくっている中、それらを見える化し横断的につなげる仕組みが無いため、セクターを超えた連携が取れていないのが現状。それを変えるために、伏見さんたちが生み出した仕組みが「iCHi.SOCIAL」(外部リンク)だ。

- ※ 「Sustainable Development Goals」の略。2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標

「私たちが運営する『iCHi.SOCIAL』は、社会課題の解決を目指すパートナーに出会える、これまでにないマッチング・プラットフォームです。大きく分けて、社員投票で寄付先のソーシャルセクターを選べる『わくわく寄付コンペ』と、企業版ふるさと納税を活用した企業と自治体の連携促進サービス『企業版ふるさと納税』を展開しています」

さまざまな分野で社会課題に取り組むNPOと企業をつなげることで、両者の事業の認知拡大と成長を促すこのサービス。これからたくさんのつながりを紡いでいくであろうビジネスモデルに期待が高まる。

地球に優しいスポットや商品を提供し、環境問題の解決へ

Gochiso株式会社

Gochiso株式会社では、地球に優しいスポットや商品と出会い、よりサステナブルな生活や旅行をサポートする無料の地図アプリ「mamoru」(外部リンク)を開発した。

「18歳から35歳までの内78パーセントの人々が、地球の環境問題をどうにかしないといけないと考えている中、実際に何かしらのアクションを起こしているのは12パーセントに過ぎない」

そのデータを示しながら、代表のニュエン・フィリップさんが強調するのは、「mamoru」の特徴である環境を守る体験サービスや商品へのアクセスのしやすさだ。

「『mamoru』は、地球環境を守るスポットや商品と消費者を結びつける、地図機能をベースにしたサービスです。カテゴリーは、廃棄物ゼロに取り組むものからエシカルファッションまで、約20種類に及び、その中から自分が気になるサービスを選ぶことができます」

消費者には普段なかなか参加できない体験の機会を、サービス提供者には新たなビジネスチャンスを提供。日常生活や旅先など、さまざまなタイミングで利用できそうな「mamoru」は、Appストア(外部リンク)でダウンロードできる。

ワーケーションサービスの提供で地方都市に貢献

株式会社Travelr

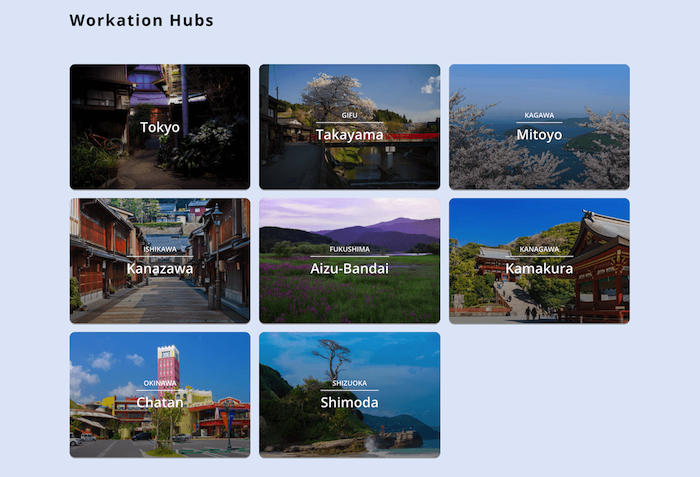

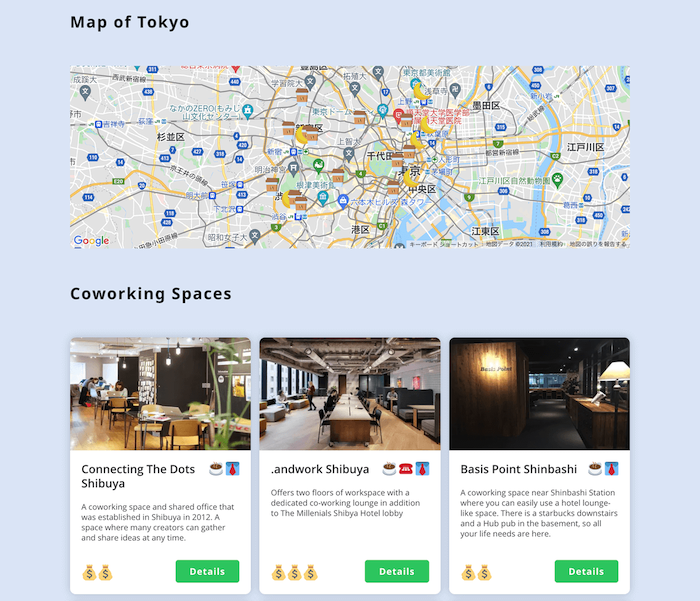

「Japan Workation」(外部リンク)は新型コロナウイルスの感染拡大を機にテレワークが普及し、新たな働き方のスタイルとして注目を集めるワーケーション(※)に関するサービス。

- ※ 仕事(ワーク)と休暇(バケーション)を合わせた造語。観光地などでテレワークなどをしながら休暇も楽しむライフスタイルのこと

「私は、2019年にこれまで勤めていた会社を辞めて、観光の分野で起業しようとしていました。オリンピックを1年後に控えたパーフェクトなタイミングだと考えていたのです。

しかし、新型コロナウイルスの影響で全てがめちゃくちゃになってしまい、焦って何をしたらいいか分からず、ただただ東京から外に出たいと考えていました」

「Japan Workation」を提供する株式会社Travelr代表の田中恵麻(たなか・えま)さんは、そのように語り始めた。その後、片道航空券を購入し沖縄へ向かったという。

「東京から出たい一心で向かった沖縄でしたが、そこで私は『ワーケーション』という働き方に魅了されました」

その後、15カ所を超える地域において自身でワーケーションを行い、それが今回のサービスを生み出すきっかけとなった。

「『Japan Workation』では、ワーケーションをする人が、働きやすい環境で、情報不足や孤独に悩まされないために情報発信やプログラムの提供を行っていきます。そして日本の地方都市にも良い経済的効果をもたらすことに取り組んでいきます」

CSR活動やビジネスの持続可能性の改善を支援

SIVENTH株式会社

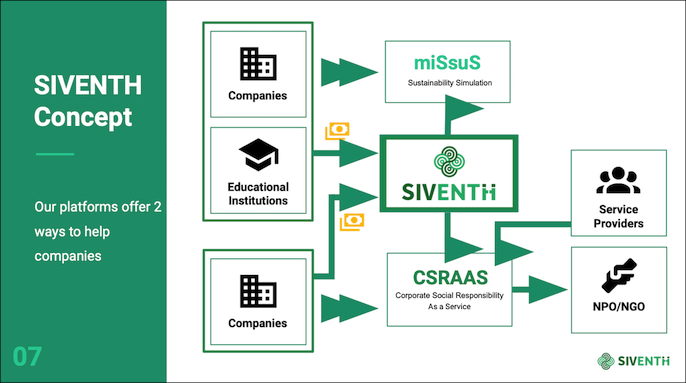

SIVENTH株式会社(外部リンク)では、企業のCSR活動を分析し、持続可能性の改善を支援するサブスクリプション型(※)サービスを提供している。

- ※ 定額料金を支払い利用するコンテンツやサービス

「日本の大手企業のサステナビリティ責任者の中には、CSRとサステナビリティの違いが分かっていない人やそれを進める目的自体も明確にできていない場合が、まだまだ多いと感じています」

その原因には、「知識の欠如」「人材の欠如」「社会的影響の程度を測れていない」ことがあると、代表のミッチェル・カヴェン・セイドさんは語る。

「SIVENTHの提供するサービスは2つ。『CSRAAS Platform』では、企業や教育機関と連携したプラットフォームを、『miSsuS』では、企業のCSR活動を分析し、改善策を提案するシミュレーションを提供します。これにより、さらに効果的なCSRの取り組みを実行できると考えています」

セミオーダーで誰もがおしゃれを楽しめる世界に

SOLIT株式会社

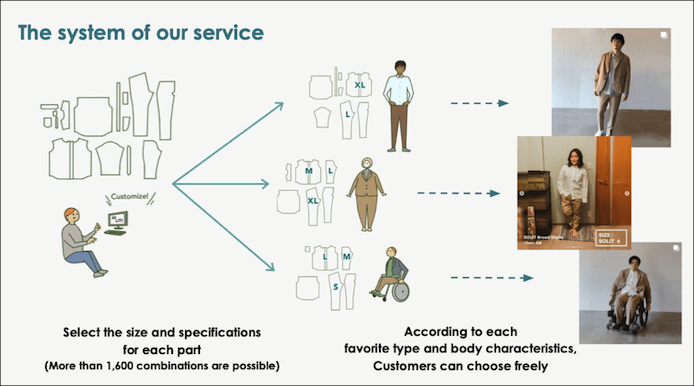

障害の有無に関係なく着られるファッションブランド「SOLIT!」(外部リンク)。

「これまでは、着たくない服をただ消費していた」と振り返るのは、SOLIT株式会社代表の田中美咲(たなか・みさき)さんだ。そんな田中さんが「SOLIT!」を立ち上げたきっかけは、車いすユーザーである友人の「着られる服が無いから買い物に出かけなくなった」という言葉。

「SOLIT!」の服は、既存の衣服では着ることができない体型や障害のある方でも、部位ごとにサイズや仕様を選択し着用できる「セミオーダー」のファッション。その生産過程において、デザイナーだけでなく、当事者や医療・福祉従事者などと連携している点も興味深い。

「これまでの洋服は、デザイナーが企画したものを大量生産し、私たちはそれを大量消費、そして破棄してきました。しかし、私たちの洋服は消費者と一緒にデザインし、本当に必要なものを作り、長く使いリサイクルしていく仕組みです。これは、バリューチェーンの革命とも言えるのではないでしょうか」

実際に服を着用した障害があるユーザーからは「ボタン付きの服を着られるとは思わなかった」などの喜びの声が。「私たちのゴールは、誰も取り残されない社会をつくり、選択肢を増やすこと。ファッションはその第一歩なのです」

企業・NPO・消費者全員が幸せになるオンラインマーケット

Support4Good Inc.

「Support4Good」(外部リンク)創立者のクライン・アンディさんは、ある写真を投影して語りかける。

「この写真を見たのは、約15年前のこと。砂浜に打ち上げられたクジラを心配すると同時に、私たち自身の将来も不安になったのを覚えています」

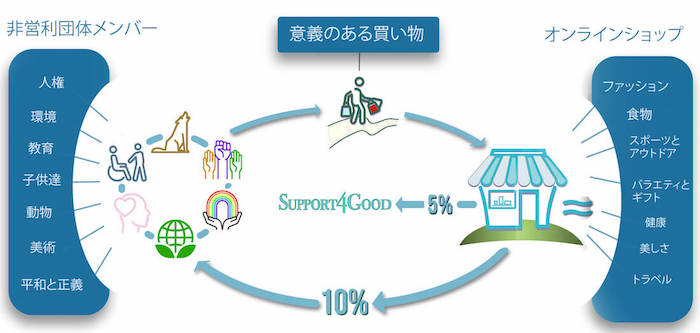

「Support4Good」が提供するのは、Eコマース企業と会員であるNPOとの間に「好循環」を生み出すショッピング・ネットワーク。そこで経営資源に課題を抱えるNPOは資金を得ることができ、Eコマース企業においては、収益のある企業の社会的責任(CSR)を果たすことが可能になる。

「規模が拡大していくビジネスだと考えています。これからは、インパクト投資家と話をしたり、Eコマースビジネスや非営利団体を招待したりして、一緒に持続可能な社会をつくっていきたいと考えています」

6社のサービスから、これから求められる組織や人の在り方が見えてくる。NPOや企業、個人も含めた多様なつながりが、社会に好循環サイクルをもたらすのだと感じた。

後編では、教育、障害者、高齢化社会などに関わるスタートアップ6社のピッチの内容をお届けする。

撮影:十河英三郎

前編:多様な「つながり」が社会に好循環サイクルを生む。世界的アクセラレーターと日本財団が支援するスタートアップデモデイ

後編:テクノロジーの力で教育、医療・福祉、地域社会の未来を拓く。世界的アクセラレーターと日本財団が支援するスタートアップデモデイ

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。