未来のために何ができる?が見つかるメディア

子育てに限界を感じたら…。孤立する親子を支える「子どもショートステイ」とは?

- 「子どもショートステイ」とは、最大7日間子どもを預かってもらえる子育て支援制度

- 子どもを「里親」に預けることができる「子どもショートステイ」を、「里親ショートステイ」と呼ぶ。この制度を導入している自治体はまだ少なく、導入していない自治体ではニーズを十分に把握できていない現状もある

- 育てを地域や社会に委ねられる意識が根付けば、安心して子育てできる環境が広がる

取材:日本財団ジャーナル

育児疲れや病気、仕事の都合などで子どもを一時的に預けることができる「子どもショートステイ」事業。その中でも、里親家庭に子どもを預けることができる「里親ショートステイ」を知っていますか? 自治体が地域の里親と子育て家庭をマッチングし、里親が数日間子どもを預かる制度です。

近年、児童虐待が増加している背景には、核家族化や地域のつながりが薄れていることによる、子育て家庭の孤立化があると考えられています。周囲に頼れる人がおらず、心身ともに追い詰められることで、なかには虐待に至ってしまう保護者もいるのです。

そんな中、一時的に子どもとの距離を取って落ち着くことができる「子どもショートステイ」は、虐待防止の切り札として注目を集めつつあります。

今回お話を伺ったのは、福岡市内の「子どもの村福岡」で、里親による家庭養育を支援するとともに、福岡市と協働して子育て短期支援事業「子どもショートステイ」で地域の子育て家庭を支援する認定NPO法人SOS子どもの村JAPAN(外部リンク)。統括相談支援員を務める臨床心理士・公認心理師の橋本愛美(はしもと・あいみ)さんに、「子どもショートステイ」の詳しい仕組みや利用者が抱える問題を教えてもらいました。

里親普及・里親支援のために発足

――「SOS子どもの村JAPAN」はどのような団体ですか。

橋本さん(以下、敬称略):2006年に福岡市で発足した、里親家庭や子育て家庭、子ども若者を支援するNPO法人です。活動開始当時、福岡市には、虐待をはじめとする家庭環境の理由で保護された子どもたちの行き場がないという深刻な課題がありました。

市内の児童養護施設や乳児院が満員で、一時保護所(※1)でも子どもを寝かせる場所が足りず、県外の施設に預けなければいけないような状況でした。

一方で、里親制度(※2)はほとんど活用されていませんでした。そこに着目した有志のメンバーが集まり、福岡市と協働して里親普及に取り組んでいったのが始まりです。

活動を続けるうちに見えてきたのが、里親を増やすには、里親への支援が欠かせないということ。そんな中、家庭支援や里親支援のノウハウを豊富に持ち、幅広い子育て支援を世界中で展開する国際NGO団体「SOS子どもの村インターナショナル (SOS Children’s Villages)」の存在を知ったんです。

同団体のノウハウを学びに行き、日本にあった里親支援のプログラムを構築するとともに、同じ敷地内で数軒の里親家庭で子育てを行う「子どもの村福岡」をつくりました。

- ※ 1.「一時保護所」とは、児童相談所に付設もしくは児童相談所と密接な連携が保てる範囲内に設置され、虐待、置去り、非行などの理由により子どもを一時的に保護するための施設

- ※ 2.「里親制度」とは、さまざまな事情で育てられない親の代わりに家庭で子どもを預かり養育する制度。里親と子どもに法的な親子関係はなく、実親が親権者。里親には、里親手当てや養育費が自治体から支給される

――現在はどのような活動を行っていますか。

橋本:代表的な活動は2つあります。1つが、「子どもの村福岡」の運営です。福岡市で里親登録(※1)をしている人に移り住んでもらい、3つの里親家庭でそれぞれ子どもを育てています。

里親さんの子育ては、ファミリーソーシャルワーカー(※2)、臨床心理士・公認心理師、社会福祉士や、社会的養護(※3)に詳しい小児科医や精神科医、保健師などからなる「子どもの村サポート部会」がバックアップし、福岡市の児童相談所と連携して里親家庭を支えています。

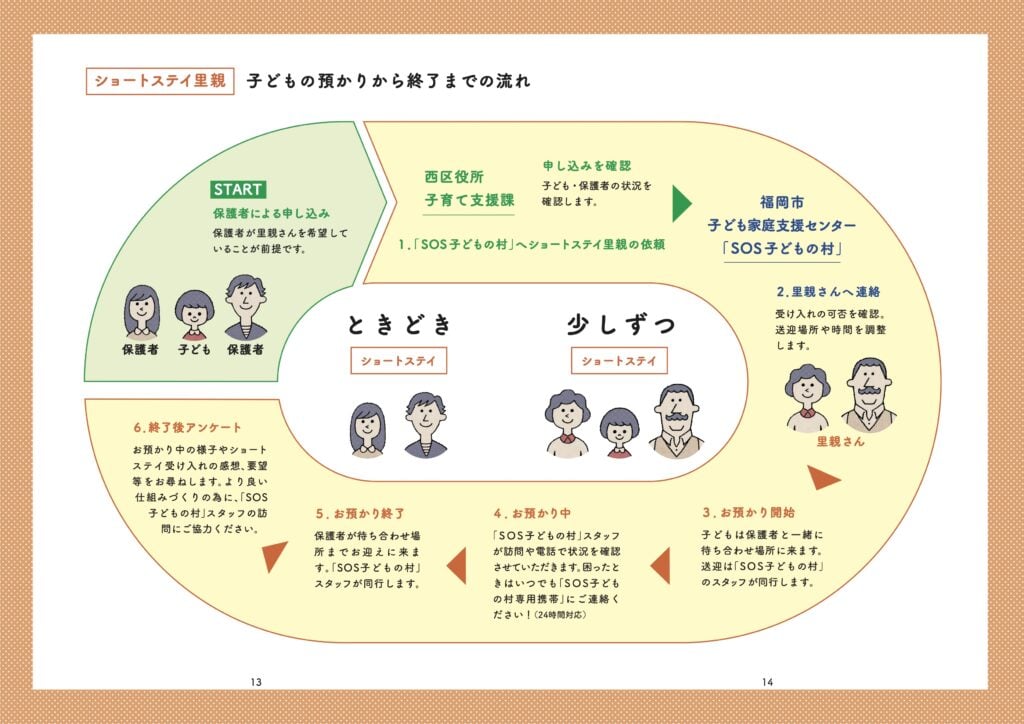

2つ目が、福岡市から委託を受けて行っている、児童家庭支援センターです。地域で困難を抱えた子どもや家族を支援しています。そのセンターが窓口となって行っているのが「子どもショートステイ」です。

「子どもの村福岡」にある2棟の短期預かり専用棟で受け入れる場合と、地域の里親さんが受け入れる場合があります。里親家庭でショートステイを受ける方を「ショートステイ里親」と呼びます。

- ※ 1.「里親登録」は、一定の要件を満たした人が、相談・面接、研修の受講、自宅調査や審議を経て、登録することができる。参考:福岡市こども総合相談センター えがお館「里親のこと」

- ※ 2.「ファミリーソーシャルワーカー」とは、家庭環境上の理由で施設に入所している児童の保護者に対し、相談や援助を行う相談員のこと。児童養護施設や乳児院などに配置される場合は家庭支援専門相談員とも呼ばれる。子どもの家庭復帰や里親委託などをサポートし、施設を早期退所して、親子関係の再構築を図るための支援も行う

- ※ 3.「社会的養護」とは、保護者の無い子どもや、保護者に監護させることが適当でない子どもを、公的責任で社会的に養育し、保護すると共に、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと

「子どもショートステイ」を利用する親の多くが育児疲れを経験

――「子どもショートステイ」について、詳しく教えてください。

橋本:実は、「子どもショートステイ」自体は全国の自治体で運用されている子育て支援サービスなんです。保護者が子どもの世話をできないときに、里親家庭や児童養護施設・乳児院といった施設で最大7日間預かってもらうことができます。

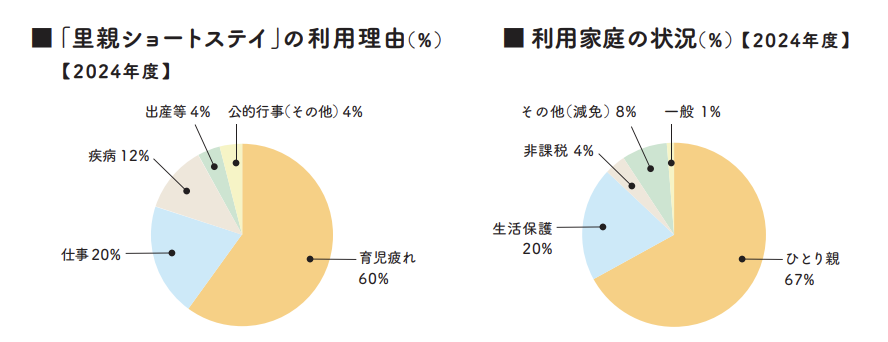

冠婚葬祭、仕事や入院、下の子の出産など、どんなときでも利用できますが、実際には、育児疲れで休息したいときに利用する人が多いですね

もともとは、施設での預かりが中心でしたが、ニーズの急増に加えて、国が家庭的な環境での養育を重視するようになり施設が小規模化したことも影響し、ショートステイの受け皿が足りない状況がありました。

そこで、2014年から里親による短期預かりの仕組みづくりを始め、2022年頃から福岡市では里親ショートステイの利用が増えてきました。

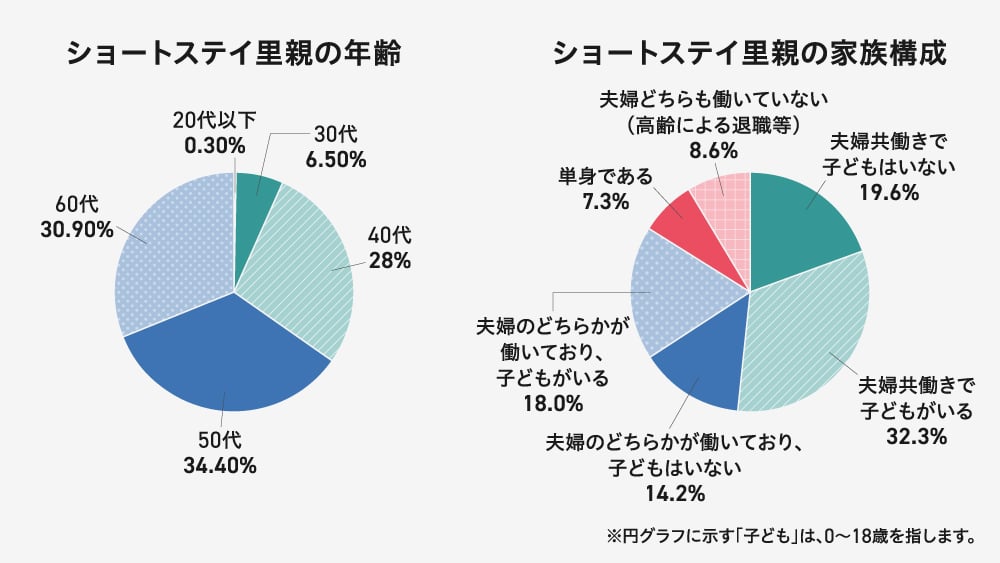

――ショートステイ里親はどんな方がなるのですか。

橋本:長期の里親と同じように、里親登録の条件をクリアし、研修を受けて里親登録をした人です。福岡市で一番多いのは、子育てが少し落ち着いた40代から50代の人ですね。60代、70代の元気なシニアの方もいますし、「子育て真っ最中だけど、もう一人くらいならお世話できます」という若い人もいます。

その他、子どもがいない夫婦、子育て経験のない単身者、同性カップル、外国籍の人など、本当に多様な人たちがショートステイ里親になってくれているんですよ。

「長期の里親になるのは難しいけれど、短期の預かりなら比較的負担が少ないからできる」という人もいます。また、将来的に長期の里親になりたい人が、ショートステイの受け入れから始めて、子どもと関わる経験を積むこともあります。

いずれにせよ、利用を希望するご家庭はとても多いので、受け入れてもらえるのは助かりますね。受け入れをしていただいた場合には、福岡市の規定に基づきショートステイの委託費が支払われます。日額で2歳未満が1万1,260円、2歳以上が5,960円(2025年8月時点)で、SOS子どもの村を通じて里親さんに振り込まれる仕組みです。

――育児疲れでショートステイを利用する人が多いとのことですが、割合はどのくらいですか。

橋本:福岡市の統計では5割から6割となっていますが、私たちの体感では、利用する8割から9割くらいが育児疲れの状態ですね。統計上は「疾病」に分類されるものの、実際には「育児疲れで精神疾患が悪化し、子どもの世話ができない」という人も少なくありません。また、ひとり親で常に限界ギリギリの状態の人もたくさんいます。

子どもを預かる期間は原則7日間以内(最長で2週間まで)ですが、必要があれば何度でも利用できます。対象は18歳未満のお子さんで、家庭の状況に応じて柔軟に活用していただける仕組みになっています。

そんな人も、数日間利用すると少し疲れがとれた様子を見せることが多いんですよ。私たちが「子どもショートステイ」を引き受けるときは、里親さんと一緒にご家庭への送迎を行うのですが、迎えに行ったときは部屋着で疲れ切った表情だったお母さんが、帰りにはきちんとお化粧をして笑顔で子どもを迎えるといったことがあります。

「以前は全て投げ出したいと思っていたけれど、月に1回利用するようになってから、子育てが楽しくなってきました」と言ってくれた人もいました。

定期的なショートステイの利用で、親子関係が改善されることも

――「子どもショートステイ」のメリットについて、もう少し詳しく教えてください。

橋本:一番のメリットは親に余裕ができることですが、送迎があることも、大きなメリットだと思います。施設は交通の便が悪いところにある場合が多く、保護者が自力で連れて行かなければならないので、利用したくてもできない人が多いんです。

「子どもショートステイ」なら、預かり開始の際に自宅まで迎えに来てもらえます。さらに、幼稚園や学校への送迎もしてもらえるので、普段どおりに通うことができ、子どもの生活のペースを守ることにもつながります。

また、子どもの発育・発達にプラスになることもあります。利用家庭には、小学校低学年くらいで乳幼児のきょうだいの面倒を見たり、ヤングケアラー(※1)のような状態になったりしている子もいます。そうした子は、年齢不相応に大人びていることが多いのですが、里親さんのところで伸び伸びと振る舞えることで、心のバランスが取れ、保護者との関係が良くなることもあります。

特に、定期的に同じ里親さんに預かってもらえると、保護者との愛着形成(※2)を補完でき、精神的に安定していく傾向にあります。里親さんの家では「今日は何を食べたい?」「どこに遊びに行きたい?」と要望を聞いてもらえるので、子どもの満足度がすごく高いですね。

「楽しかった」と帰っていく子が多いので、保護者も安心して預けることができます。ショートステイを繰り返すことで、ご家庭にとって里親さんの存在が頼れる親戚のようになっていくんです。

- ※ 1.「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定される家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもや若者のこと

- ※ 2.「愛着形成」とは、子どもが保護者や保育者などの養育者との間に形成する心理的な絆のこと。子どもの安心感や信頼感の基盤となり、将来的に対人関係や自己肯定感を育む上でも影響を与えるとされる

――里親さんも、子どもに愛着が湧きそうですね。

橋本:そうですね。皆さん、親戚の子どもの成長を見守るようにお世話をしてくれています。里親さんって、本当に普通の一般市民なんですよ。そういう人たちが、預かりを通して「自分の周りにも、子育てに困難を抱えた家庭があるんだ」と気づくことで、地域の人々の子育て家庭へのまなざしが温かくなっていくのを実感しています。

隠れたニーズをくみ取り、受け皿を確保することが大切

――「子どもショートステイ」に取り組む中で、壁にぶつかることはありますか。

橋本:「子ども本人の声をあまり聞けていないのではないか」と感じることはありますね。サービスの利用は保護者の要望で決まりますが、実際に預けられるのは子どもです。その子ども自身が、「預けられることをどう捉えているのか」というところまでは、十分に目を向けられてきませんでした。

頻繁に利用する子どもの中には、自分の家庭と里親家庭を比べることで、自分への扱いに違和感を感じたり、自分の家が十分に機能していないと気づいたりし始める子もいますね。

例えば、「自分の親に大事にされていないのかもしれない」「自分の家は普通じゃないのかな」と複雑な気持ちになる子もいます。ですが、子どもの思いよりも、余裕が無くて苦しんでいる保護者の希望優先になっていたところがありました。

そうした反省から、「SOS子どもの村JAPAN」ではショートステイについて理解しやすくなる絵カードのようなツールを作り、子ども自身の納得感を高めるサポートに取り組んでいるところです。

――子育て支援は親の支援になりがちですが、子どもの目線に立つことも大事なんですね。

橋本:一方で、子どもが中高生くらいになると、本人自らショートステイを希望することもあります。ショートステイは0歳から18歳未満まで使えるんですよ。

希望する理由はさまざまで、「家族に精神疾患があり、症状が悪化していて家では休めないので離れたい」という子もいます。幼い頃からショートステイに慣れていると、家庭から一時的に避難したいときに自然と選択肢として浮かぶので、やはり子どもにとってのメリットも大きい制度だと思います。

ただ、年齢が高い子どもが利用を希望した場合も、手続きは保護者が行う必要があります。

――「子どもショートステイ」という制度があることはどの程度知られているのでしょうか。

橋本:福岡市は全国でも利用率が高い自治体ですが、それでも「福岡市にこんな制度があるなら、もっと早く知りたかった」という人に出会うことがあります。なので、全国的な認知度はさらに低いのではないかと思います。

2020年度に私たちが実施した「里親ショートステイ全国調査」では、里親ショートステイを実施している自治体が全国でたったの4.8パーセントしかありませんでした。近年は少しずつ増えてきていますが、もっと広まっていってほしいですね。

――なぜ、実施している自治体が少ないのでしょうか。

橋本:受け入れ先となる里親家庭が依然として少ないからです。福岡市は里親普及に非常に力を入れているため、全国的に見ると受け入れ先が多い方ですが、それでも毎月、利用希望者の一部はお断りせざるを得ない状況です。他の自治体はさらに厳しい状況にあるのではないでしょうか。

また、ニーズが掘り起こされていない、つまり「必要としている人がたくさんいることが、行政側から見えていない」という可能性も高いです。「うちにはそんなニーズはない」という自治体もありますが、そもそも制度化されてないから希望が上がってこないだけだと感じています。

まずは自治体関係者にも、市民の皆さんにも、「子どもショートステイ」という制度があること、そして子育ての強力なサポートになり得ることを知ってもらって、全国で実施されるようになってほしいです。

こういった制度を使って、今よりも楽に子育てをすることが当たり前の世の中になり、追い詰められて苦しむご家庭が減っていくことを願っています。

「子どもショートステイ」の普及を進めるために、私たち一人一人ができること

「子どもショートステイ」の普及を進めるために、社会全体や周囲の人たちに何ができるのか、橋本さんから3つのアドバイスをいただきました。

[1]「みんなで子育てしよう」という空気をつくる

日本では「子育ては大変で当然」「誰にも甘えず親が育てるべきだ」という空気が根強く残っている。「子どもショートステイ」を広めるには、「子どもはみんなで育てるもの」「どんな親も地域や社会を頼っていい」という価値観を当たり前にしていくことが欠かせない

[2]「子どものショートステイ」について共有し、知ってもらう

「子どもショートステイ」について理解し、こうした制度があることを身近な人に共有してみる。自分自身が里親になることができなくても、情報を受け取った人が「ショートステイ里親になってみたい」「制度を利用してみたい」と思う可能性がある

[3]ショートステイ里親に登録してみる

地域の子育て家庭を支えたい気持ちがあり、「時々なら子育てをサポートできるかもしれない」という人は、ショートステイ里親に登録してみる。あなたが一歩を踏み出すことで、救われる親子がいるかもしれない

「育児疲れに陥っている保護者がリフレッシュでき、虐待のリスクを減らせる制度がある」と聞き、「子どもショートステイ」の取材に至りました。

保護者と子どもの双方にとってメリットの大きい制度だと感じた一方で、認知度の低さや受け入れ先の問題から、あまり普及が進んでいない現状が見えてきました。苦しい状況にある子育て家庭を少しでも減らすために、情報をシェアすることで支援していきたいです。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。