未来のために何ができる?が見つかるメディア

【里親になりたいあなたへ】里親登録の6つのステップ(特集第1回/全8回)

- 日本には実親と暮らせない子どもが約4万2,000人、そのうち8割近く(※1)は乳児院や児童養護施設で暮らす

- 東京都の里親登録数は1,285世帯(2023年度末※2)。里親を増やすためにさまざまなPR活動を展開している

- 里親制度はあくまで「子どものため」の仕組み。子ども目線の考え方、育て方が大切になる

取材:日本財団ジャーナル編集部

※この記事は2020年3月3日に公開した記事を再編集しています

「家族」とは何か?血のつながりがあっても関係が上手くいかないこともあれば、他人同士であっても強い「絆」を感じることもある。

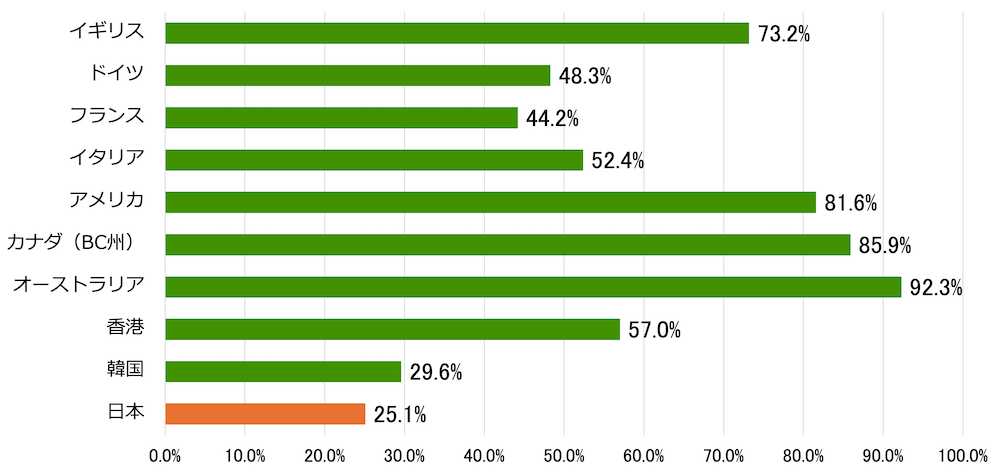

親の病気や離婚、虐待などさまざまな事情により、生みの親と離れて暮らす子どもが、別の家庭で一定期間暮らしを共にする「里親制度(養育里親)」。他の先進国では普及が進み、社会的養護(※1)下にある子どものうちアメリカでは82パーセント、イギリスでは73パーセントが里親家庭で暮らしているのに対し、日本では25パーセント(※2)にとどまっている。

また、国際的にはとくに乳幼児については家庭での養育が優先されているが、日本では乳幼児の大半が3歳未満の子どもを保護し養育する乳児院で生活している。その背景にある一因には、里親制度に対する認知度の低さにある。

- ※ 1.保護者のない子どもや、保護者に監護させることが適当でない子どもを、公的責任で社会的に養育し、保護すると共に、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと

- ※ 2.参考:こども家庭庁支援局家庭福祉課「社会的養育推進に向けて」令和 7年10月(外部リンク/PDF)

図表:各国の社会的養護の子どもたちの里親委託率(2018年度前後の状況)

※ 日本の里親等委託率は 、令和5年度末(2024年3月末)

※ ドイツ、イタリアは2017年、フランス、アメリカ、カナダ(BC州)、香港は2018年、イギリス、オーストラリア、韓国は2019年の割合

※ 里親の概念は諸外国によって異なる

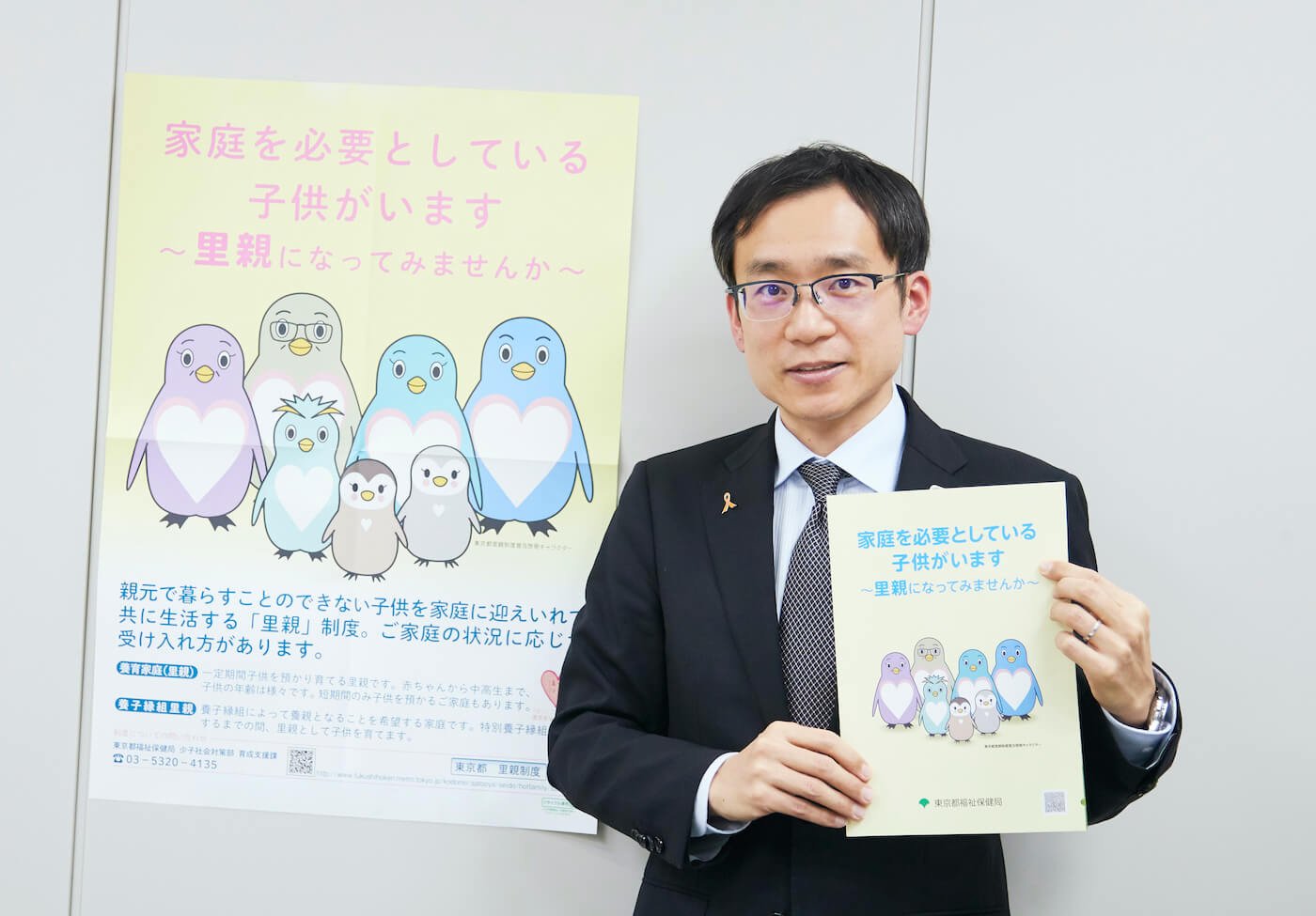

日本財団ジャーナルでは、里親制度についてより多くの人に知ってもらうため、全8回にわたって里親制度やその利⽤の仕⽅について特集。第1回⽬は「そもそも⾥親制度とは何か?」というテーマで、東京都福祉保健局にて少⼦社会対策部育成⽀援課⻑を務める⽟岡雄太(たまおか・ゆうた)さん(※)にお話を聞いた。

- ※

⽟岡雄太さんの役職は2020年3⽉時点のものです

家族のあり方は、もっと多様でいい

「里親制度について、耳にしたことはあるけど詳しい内容は分からない、という方がほとんどではないでしょうか」

取材に応じてくれた玉岡さんは、このように切り出した。

何らかの事情により⽣みの親と離れて暮らす⼦どもは、⽇本全体で約4万2,000⼈。そのうち8割近くが乳児院や児童養護施設で⽣活を送っており、⾥親等(※)の家庭で暮らす⼦どもは約8,200⼈(2024年度※)しかいない。もっと多くの子どもたちが家庭の中で暮らせたらと、東京都では企業や医療機関と連携し、里親についてさまざまなPR活動を展開している。

- ※ ファミリーホーム(養育者の家庭で5〜6⼈の児童を養育)を含む。参考:こども家庭庁⽀援局家庭福祉課「社会的養育推進に向けて」(P.5)令和 7年10⽉(外部リンク/PDF)

「世の中には、子どもに恵まれず苦しんでいるご夫婦と、家庭で暮らしたくても暮らせない子どもたちがいます。日本は血縁を重んじる傾向がありますが、『家族』のあり方はもっと多様でいいのではないでしょうか」

その多様な選択肢の一つが、里親制度であると玉岡さんは語る。

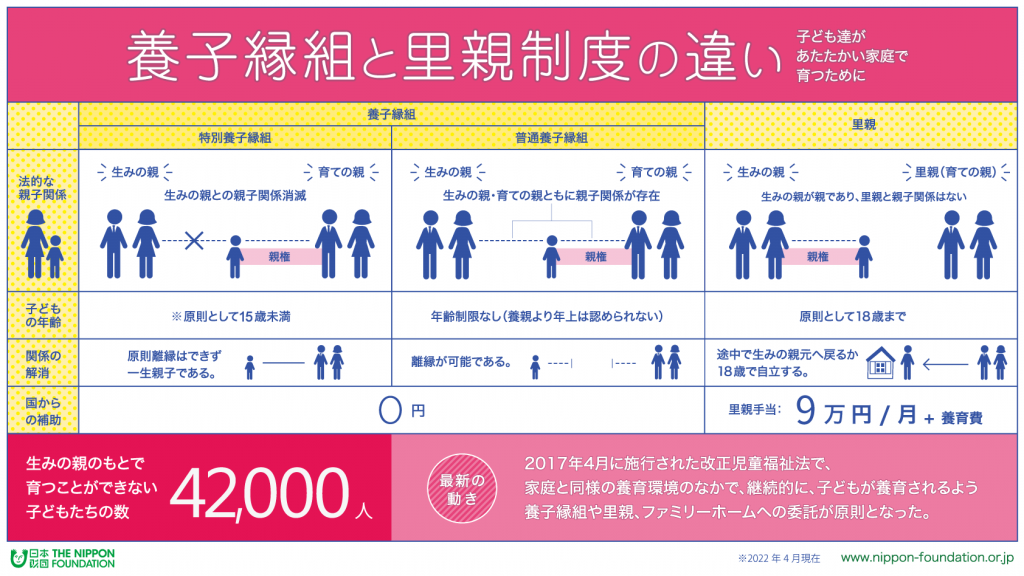

⾥親は養⼦縁組とは異なり、法的な親⼦関係にはなく(親権は実親にある)、実親の状況に応じて、⼦どもは⾥親宅に迎えられ⼀定期間暮らした後実親の元に戻るか、18歳になって⾃⽴するまで⼀緒に暮らす制度だ。⾥親⼿当(⽉額9万円)が⽀給され、⼀般⽣活費(⽉額5〜6万円ほど)なども⾃治体から⽀給される(※)。

- ※

2025年4⽉時点の費⽤

子どもが里親家庭で暮らすことの重要性について、玉岡さんは「児童養護施設でも職員の方が一生懸命尽くしていますが」と前置きをしてからこう話す。

「一番は何といっても、特定の大人と『愛着関係(心理用語でアタッチメント)』を築ける点ですね。これは、人間同士の信頼関係や絆であり、他者とのコミュニケーション能力や社会性を築く基盤になります。特に幼少期にこの愛着関係を築くことが、自己肯定感や心身の健康にとっての支えになります」

他にも里親制度は「子どもたちが大人になった時の『家庭』というロールモデルを学べる」といった役割を担う。

「里親は共働きの方でもなれますし、実子がいてもなれます。子どもが委託されている間は養育費や里親手当が支給されるなど、経済的なサポートもあります。里親制度に興味のある方は、ぜひ地域の児童相談所(別ウィンドウで開く)にお電話でお問い合わせください」

里親になるには、事前登録が必要

「里親になるためには、自治体が定めた一定の要件をクリアし、事前研修などを受ける必要がありますが、特別な資格は必要ありません」と話す玉岡さん。実際に里親になるには、子どもの養育に必要な心構えや知識を研修で学び、家庭訪問などを経て、知事から認定を受けて⾥親登録をする必要がある。東京都の⾥親登録数は2023年度末の時点で1,285世帯、委託数は454世帯(※)となっている。

[里親登録までの6つのステップ](※)

- ※ 里親にまつわる制度は、自治体によって異なる

- 児童相談所へ問合せ(別ウィンドウで開く)

- 地域を管轄する児童相談所へ、里親登録をしたい旨を電話にて連絡し、面接の日程調整を行う。里親登録を検討している段階でも、問い合わせや質問をすることも可能。

- 登録要件の確認(別ウィンドウで開く)

- 管轄の児童相談所で職員と面接し、里親制度の内容について説明を受ける。里親の登録や児童の委託などに関して疑問や不安に感じる点について質問もできる。その際に、登録の要件や里親として望ましい条件(里親を希望する動機、家族構成、住宅環境等)についても話をする。この時点で、里親をすることに迷いがあっても問題はない。

- 認定前研修申込・受講

- 座学2日間(別ウィンドウで開く)、施設実習2日間(別ウィンドウで開く)を受講する。座学では、専門家や里親経験者から「社会的養護」という概念や「子どもの養育」に関する知識を学ぶ。施設実習では、「児童養護施設での生活」体験を通して子どもに関する理解を深める。いずれも夫婦(もしくは同居する養育を補助する人と共に)揃って受講する必要がある。

- 申請書類を作成・提出(別ウィンドウで開く)

- 研修を受講した上で、里親登録をしたいという意思が固まったら、管轄の児童相談所に申請書類を提出する。

- 家庭訪問を受ける(別ウィンドウで開く)

- 児童相談所などの職員が家庭訪問し、住居環境や家族関係等について、家族全員(同居人含む)から聞き取り調査を行う(所要時間2〜3時間)。申請書が受理されてからおおむね数週間後に実施される。

- 有識者による里親認定部会の開催(別ウィンドウで開く)

- 児童福祉審議会の里親認定部会が2カ月に一度開催され、申請書の内容や、家庭訪問の結果を踏まえて、有識者が審議を行う。

1から5までの工程を経て、6の審議会における諮問(しもん)結果を踏まえ、東京都知事が里親として認定し、里親登録される。2年ごとに登録更新の手続きが必要となる。

里親制度は「子どものため」の制度

里親登録後「いつ子どもが来ますか?」とよく質問を受けるという玉岡さん。里親制度はあくまでも「子どものため」の制度になるため、子どもの年齢や置かれた状況を重視し、施設での面会、交流を重ね様子を見ながら児童相談所が委託を決定する。

「子どもとの交流は、まず日帰りでどこかにお出かけし、数日の外泊、長期外泊などを重ねていただきます。その後に、お互いに希望があり、この組み合わせが望ましいとなれば、里親のもとに子どもを委託することになります。この期間は、子どものペースに合わせて決められ、数カ月から半年以上かかることもあります。委託後は、児童相談所を中心に、乳児院、児童養護施設、里親会、社会福祉法人やNPOなどの里親支援機関が、里親と共に子どもの支援に当たります」

地域の関係機関や民間団体、里親仲間が一丸となって子どもを育むのが里親制度なのだ。

「里親は養子縁組と違って戸籍上の親子にはならず、委託期間は2カ月以内の短期間から10年以上の長期間まで、子どもの事情によってさまざまです。子どもにとっては、頼れる大人が実の両親以外にいる、巣立った後も強い絆が生まれるなどといったプラスの面がたくさんあります。子どもだけでなく、大人にとっても人生が豊かになる選択肢の一つとも言えるのではないでしょうか」

里子との生活は、子どもがいたずらなどをして親の愛情を確かめる「試し行動」や実親の存在や生い立ちを告げる「真実告知」といった、乗り越えなくてはいけない壁もある。

「里親さんには、そんな時のためにも、子どもに対し向き合えるように、夫婦でしっかり話し合いを重ね深め、同じ方向を向いていていただくことが大切です」

家族とは、「ある」ものではなく、手をかけて「育む」もの。

日本が誇る名医、故日野原重明(ひのはら・しげあき)さんの言葉だ。大変なこと、楽しいこと、共に歩みさまざまな経験を重ねてこそ、人は家族になれる。それは実の親子も里親も同じで、いろいろな絆や家族のかたちがあるからこそ、社会はより優しく、豊なものになるのではないだろうか。

撮影:十河英三郎

- ※ 里親には養子縁組を前提とする養子縁組里親もいますが、今回の記事においては、養子縁組をせず、一定期間子どもを預かる養育里親(東京都においては養育家庭(里親))について記載しています

- ※ 里親にまつわる制度は、自治体によって異なります。詳細はお住いの地域を管轄する児童相談所までお問い合わせくだ

この記事の取材・編集は東京都福祉保健局にご協力をいただいています。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。