未来のために何ができる?が見つかるメディア

【子どもたちに家庭を。】特別養子縁組の推進で目指す、一人でも多くの子どもが家庭で暮らせる社会

- 子どもは親が所有しているのではなく、人権を持つ別人格だという理解を促すことが重要

- 民間の強みと国の強み、それぞれを「子どものため」に見直す段階に来ている

- 国や自治体、民間の連携が、多くの子どもが家庭で暮らせる社会につながる

取材:日本財団ジャーナル編集部

日本には、親の病気や離婚、虐待などさまざまな理由で生みの親が育てることのできない子どもたちが約4万2,000人いる。この子どもたちを家庭に迎え入れ、養育するのが「里親・養子縁組制度」だ。

生みの親に親権を残したまま子どもを養育する「里親」、実の親子に近い法的関係を結ぶ「特別養子縁組」、どちらも社会的養護が必要な子どもの健やかな成長を考える上で欠かせない制度だが、日本は他の先進国と比較し、里親・養子縁組制度の普及に遅れを取っていることは前回の記事「特別養子縁組の新たなステージの課題」(別タブで開く)でも触れた。

一人でも多くの子どもが家庭で暮らせるようになるには、どういった社会変革が必要なのか。

前回に続き、里親・養子縁組制度の推進を図る「子どもたちに家庭をプロジェクト」(外部リンク)を担当する、日本財団・国内事業開発チームの新田歌奈子(しんでん・かなこ)さんに話を伺った。

子どもの権利を守る法律のない国、日本

里親・特別養子縁組制度の普及における日本の現状は、先進国の水準として低すぎる状況だと言われて久しく、普及施策に予算も人員も割かれてこなかった事実がある。その背景には、「子どもの権利に対する諸先進国との意識の差が存在する」と新田さんは話す。

「人権を守る法律として、障害者には『障害者基本法』が、男女には『男女平等参画基本法』がある。でも日本には子どもの権利を保障する法律や制度がないんです」

1990年に国連人権委員会が発効した「子どもの権利条約」では、18歳未満の子どもに大人同様の人権を認め、「生命、生存及び発達に対する権利」「子どもの最善の利益」「子どもの意見の尊重」「差別の禁止」という4つの原則を打ち立てている。

1994年にこの条約に批准した日本は、本来であれば具体的な法整備を進めなければいけない立場だ。しかし批准した当時の政府は「現行法で子どもの権利は守られている」という見解を示し、約30年が経過した今も子どもの権利を守る国内法の整備は実現されていない。

「本来であれば、子どもの権利に関する国の基本方針や理念、原理原則があった上で、それに則る形で養育・教育・保健・医療・福祉などの現行法の見直しや、具体的な子どもの権利施策が行われるべきです。つまり、憲法と国際法上で認められた子どもの権利を包括的に定めた『こども基本法』という法形式を定め、全ての基本としなくては、各省庁も足並みを揃えることは難しいのではないでしょうか」

こうした状況を踏まえ、日本財団は2019年より「こども基本法研究会」を発足。当時、日本子ども虐待防止学会の理事長を務めていた奥山眞紀子(おくやま・まきこ)を座長に迎え、児童福祉や法律といった各分野の有識者、社会的養護の当事者らを交えながら、法整備の必要性について議論をスタート。2020年にこども基本法の試案を含む提言書(外部リンク/PDF)を発表。以降も国会議員に対するロビー活動を含め、法整備に向けた地道な働きかけを続けている。

政府は、2023年度より「こども家庭庁(こども庁)」を発足させようと動き出しているが、これに合わせる形でこども基本法を成立しよう、という議論が与党内でも行われている。報道によると、2022年4月1日に自民党と公明党のこども基本法案が了承され、今国会の成立を目指して野党との協議を行うとされている。

法だけでなく、意識変革の必要もある。「子どもの権利を誤った理解で捉えている声も聞かれます」と新田さん。「子どもは権利の主体である」という認識が足りず、子どもは親が所有するもので管理するのが当たり前、という家父長制的な意識が社会の一部には根強く残っているという。

「体罰が法律で禁止された一方で、親権を行う者は監護や教育に必要な範囲で子どもを懲戒できる、という『懲戒権』がいまだに民法の中には残っています。政府では2022年度の臨時国会で、民法から懲戒権を削除する改正案の提出を目指していますが、子どもを親が監督・管理するという考え方に懲戒権が影響を及ぼしている面は否めません。英語では子どもの扱いについて、『Parental right(親の権利)』ではなく『Parental responsibility(親の責任)』という文脈で対話が成されます。子どもの権利をどう守るかという親の責任よりも、どう子どもを育てるかという親の権利が勝る、こういった日本の状況を『親権』という言葉が暗に示しているようにも感じられます」

民間あっせん団体と国との、適切な役割分担が求められている

こういった点を鑑みると、こども基本法が守ろうとしている子どもの権利と、全ての子どもが健やかに育つことを目指す里親・養子縁組制度とは切っても切れない関係にあることが見えてくる。

新田さんが関わる「子どもたちに家庭をプロジェクト」では、生みの親と離れて暮らす子どもたちも “家庭” の愛情に触れる機会を得られるよう目指した普及活動を行っている。そこには「育ての親など特定の人々と愛着関係を築くことが、子どもの安心感や自己肯定感を育むこと」「家庭生活を通じて社会で生きていく力が身につくこと」「家庭での生活体験が、将来家庭を築く時のモデルになること」といった理由がある。

子どもの権利が重んじられるようになれば、より早い段階で特別養子縁組に移行した方が、子どもの生まれ持った能力を十分伸ばして成長する権利が守られる、といった判断を行政が行うことも可能になる。

こういった法整備に対し、民間の団体が働きかけることはできても、実施を決めるのはあくまで国の判断だ。国主導で改善していかなくてはいけない課題はまだ多く残されている。

例えば、社会的養護が必要な子どもを保護する仕組みの改善もその1つだ。現在、児童相談所で里親や養親が見つけられなかった子どもは、そのまま自治体内にある養育施設に預けられることが多い。しかし、全国にある児童相談所同士が連携できるシステムを構築すれば、その児童相談所が管轄していない自治体にいる里親・養親希望者とマッチングが叶う可能性が広がる。

また、新田さんは「子どもの権利を守る上で、養子縁組記録は国が一元管理することが望ましい」と話す。というのも、現在の特別養子縁組制度を支えているのは、民間の養子縁組あっせん団体だ。事情により予期せぬ妊娠をした女性の支援を行うと同時に、養親希望者を募り、生まれた子どもを養子としてあっせんするのが主な役割。中には生みの親と養親の継続的な交流機会を設けている団体もある。

しかし2020年に養子縁組あっせん団体の1つ「ベビーライフ」が事業を停止。責任の主体がいなくなったことで、団体が保有していた生みの親の個人情報にアクセスできなくなるかもしれない、という事態が起きた。

「養子には、自分の出自を知る権利があります。自分は何者なのか知ることはアイデンティティの確立につながる行為であり、その子が将来幸せに生きていくための重要なポイントでもある。しかし『ベビーライフ』のような事件が起これば、そういった権利が失われてしまう怖れがあるんです」

この事件を受けて厚生労働省は、生みの親の氏名や年齢、扶養歴や養子縁組の理由など、養子縁組記録として残すべき情報について具体的な指示を通知した。言い換えればそれまでは、生みの親のどういった情報を取得するかは、各あっせん団体に委ねられていたということでもある。

「しっかりと記録を残している団体もあれば、ノートに2~3行の情報しか残していない団体もありました。厚労省の通知によって、一定の情報が保存されるようになるのは前向きなことです。しかし民間に任せている以上、今後も団体が活動を停止し個人情報にアクセスできなくなるという問題は起こりえます」

では、公的機関が全てを行うのがベストか、というとそうでもない。民間あっせん団体は、予期せぬ妊娠に悩む母親のSOS窓口としても機能しており、彼女たち自身が貧困や虐待の被害者であることは珍しくない。土日も含めた24時間体制の相談窓口を設けている民間組織もあるのと比較すると、平日9時~17時のみで対応する公的機関に緊急対応が行えるのか、という問題が残る。

「現在、民間あっせん団体が自立した運営をしているのは決して悪いことではないのですが、子どもの命と権利に関わることを民間任せにしたままで本当に良いのでしょうか。国が業務委託をするような形で運営の透明性を担保する、特別養子縁組の情報は国が一元管理する、などの連携が待たれます」

養子縁組家庭のリアルな声を、現場の改善に活かす

「子どもたちに家庭をプロジェクト」では、子どもと養親、そして児童相談所や民間あっせん団体に対して役立つ情報をまとめ、提供するという活動もしている。

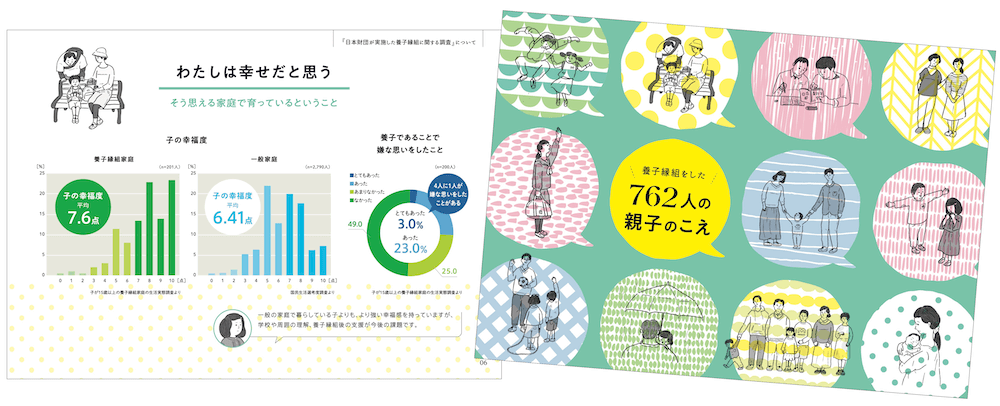

2016年には2回にわたり、養子縁組家庭を対象としたアンケート調査を実施。専門家の分析も加えて、養親向けの小冊子「養子縁組をした762人の声」(外部リンク)を配布した。

当事者の声から特別養子縁組のリアルな現状を探るこの試みには好意的な声が多く寄せられたという。特に、多くの養親が悩む「真実告知」についての調査結果には反響も大きかった。

「養子の年齢が若いうちに真実告知をした方が、養子の幸福度が高く、『事実を知って良かった』と回答する傾向が高いことが分かりました」と新田さん。この調査結果は、養親のためにはもちろん、社会の理解を促す上でも意義があるという。

「悪気のない気持ちで『お父さんお母さんと血がつながってない、と小さい子どもに話すなんてかわいそう』『黙っておけばいいのに』と養親に言う人も多く、養親が子どもの『出自を知る権利』について伝えても取りあってもらえない、という声が聞かれていました。その点、冊子として調査データの数値がまとめてあれば理解を得やすくなります」

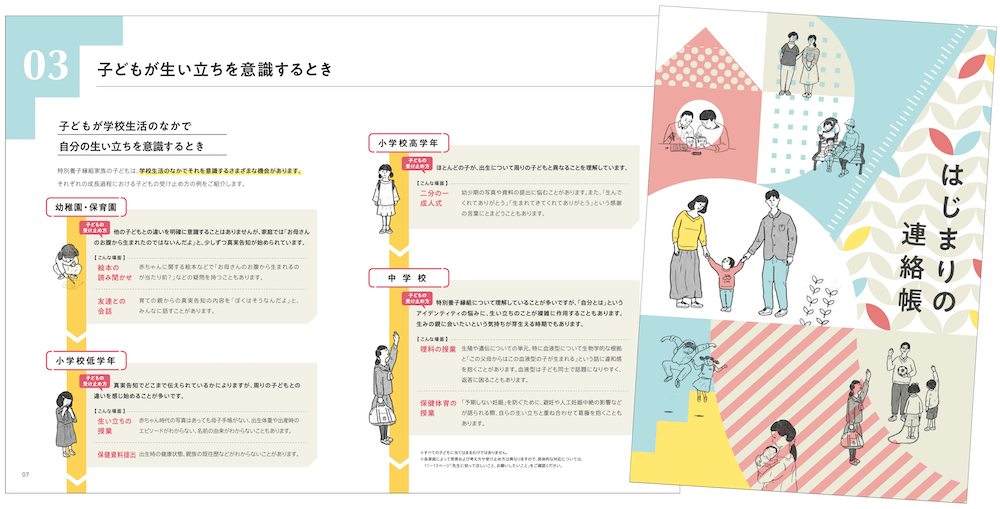

また、2021年からは特別養子縁組家庭と学校とをつなぐコミュニケーションツールとして、冊子「はじまりの連絡帳」(外部リンク)を無料配布している。

これは、特別養子縁組の仕組みについて教師の理解を深めると同時に、あらかじめ知っておいてほしいことやお願いを記入して提出できるようになっている。社会的養護下にあることが明確な「里親」とは異なり、特別養子縁組家庭は外から見ても分からない、という事実を念頭に置いたものだ。

養子が学校に通い始めると、理科の授業で生命の仕組みを学んだり、性教育があったりと、自分の出生について考える機会に触れる。学校によっては自分のルーツをまとめる「生い立ちの授業」があるケースも。

赤ちゃんの頃の写真や母子手帳を持ってきて、と頼まれるような場合、この連絡帳があればどういう対処をするのが望ましいのかなど、前もって伝えておくことができるのだ。

「あらかじめ養子であることを先生に知らせたために、配慮が行き過ぎて『生い立ちの授業』のときは一人だけ別室に居させられ、寂しい思いをした、という養子の方の声も聞きました。どういう対処を望むのかは人によって違いますから、まず養親が子どもと、その後に養親と教師とがよく話し合うことの大切さを冊子の中では伝えています」

機関ごとの縦割りを脱し、柔軟な「横のつながり」を

「子どもたちに家庭をプロジェクト」の活動に代表されるように、子どもの権利が守られる社会をつくるのが日本財団の願いだ。

「民間団体に対する助成を通じて、ゆくゆくは国の制度として運営されるモデルケースを生みだしていきたい」と新田さんは話す。

例えば現在、思いがけない妊娠をした女性が匿名で相談できる「妊娠SOS相談窓口』(別タブで開く)を設ける非営利団体の助成に力を入れている。これはすでに一部の自治体でも窓口運営がなされているが、開設時間が限定的であったり、医療機関への付き添い支援がなかったりと、量的にも質的にも体制が不足している現状を受けてのことだ。

「『妊娠SOS相談窓口』のない自治体に対して、新たに開設を希望する場合は国が出費の半分を負担する仕組みがあります。しかし、実績もなくニーズがあるかも分からない中で予算を割くことに消極的な自治体は多く、開設が先送りになりがちなんです。そこで日本財団が先立って民間団体に助成を行い、まずは民間で支援体制のモデルを構築して実績をつくる。そうすれば運営ノウハウも分かりますし、自治体は民間団体に業務委託をする形で国に予算を申請することが可能になります。また、今後は全国の助成先から出てきた課題や成果をまとめ、国に対して政策提言を行うことも積極的に進めて行きたいと思います」

現行制度はどうしても、機関ごとの縦割りになりがちな傾向がある。子どもの権利を守る意識を軸として、国や自治体、民間団体が横につながっていくことで、一人でも多くの子どもが家庭で暮らせる社会が実現することを願ってやまない。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

新田歌奈子(しんでん・かなこ)

ロンドン大学東洋アフリカ研究学院卒業後、2014年より日本財団に入職。2018年、日本財団「ハッピーゆりかごプロジェクト」(現:子どもたちに家庭をプロジェクト)のメンバーに加わり、生みの親と生活することが難しい子どもも温かい家庭で暮らすことのできる社会を目指す特別養子縁組や、里親の制度を推進するべく活動を行っている。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。