未来のために何ができる?が見つかるメディア

手足を失った人の可能性を広げる「義肢装具」。技術と支援で体を動かす喜びを

- 保険が適用される義肢は最低限の機能のみ。切断障害者(※)の可能性を狭めている

- 医師、義肢装具士、リハビリ施設が情報を細やかに共有することで、適合した義肢を提供

- 着けていることさえ忘れる「良い義肢」で、切断障害者の行動の選択肢を広げる

- ※ 患部の治癒が見込めない場合や、そのために命が危険にさらされる場合に、身体の一部を切断すること。この場合は脚部を切断した患者のことを指す

取材:日本財団ジャーナル編集部

2024年5月、神戸で「世界パラ陸上競技選手権大会」(外部リンク)の開催が予定されている。約100の国や地域からおよそ1,300人の選手が参加する、世界最高峰のパラ陸上競技大会だ。

2021年8月24日(~9月5日)に東京パラリンピックが開催されて以来、日本でもパラスポーツやパラアスリートへの関心が高まっているが、その活躍をパラアスリートが身に着ける義肢(義手や義足)を作る「義肢装具士」が支えていることをご存知だろうか。

義肢装具士とは、病気や事故で手足を失った人や身体に障害がある人のために、人工の手足や装具(※)を製作する、全国に約5,000人しかいない専門家のこと。国家資格(外部リンク)が必要となる。

- ※ 病気やケガなどによって日常的に痛みや損傷、麻痺などが生じたときに、症状の軽減を目的に装着する器具のこと。コルセットやサポーター、ヘッドギアなどがある

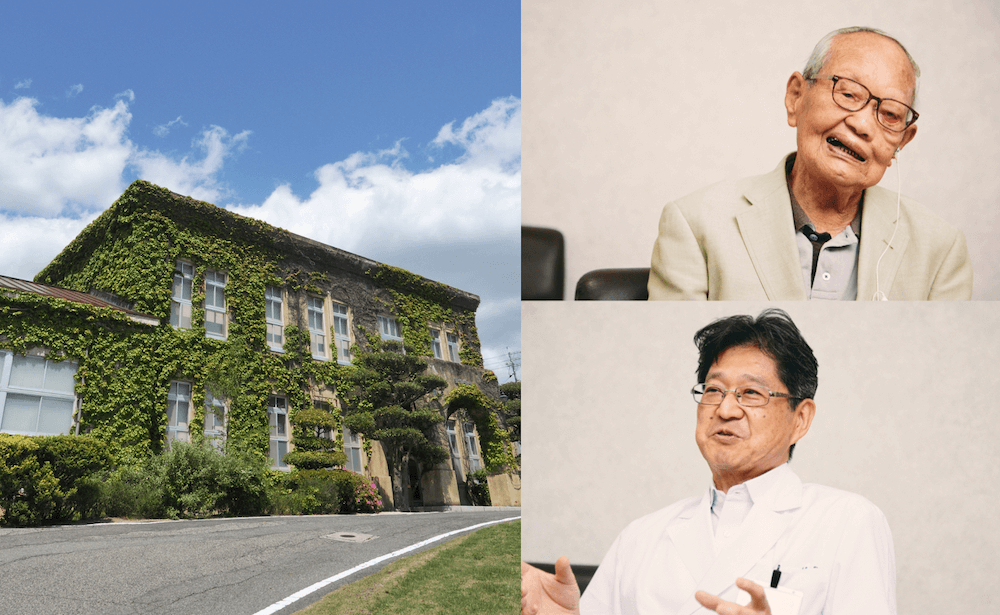

東京都荒川区にある「公益財団法人鉄道弘済会 義肢装具サポートセンター」(外部リンク)は“義肢装具のメッカ”とも呼ばれる施設。同センター所長の中野啓史(なかの・ひろふみ)さん、 副所長の小峯知彦(こみね・ともひこ)さん、厚生労働大臣より卓越した技能者に贈られる「現代の名工」(令和2年度)にも選ばれた義肢装具士の臼井二美男(うすい・ふみお)さん、ソーシャルワーカーの仁科泰助(にしな・たいすけ)さんの4人に、義肢装具に関わる仕事をはじめ、業界が抱えている課題などについてお話を伺った。

義手や義足で暮らす人を支える、総合リハビリテーション施設

まず多くの読者の方にとって気になるのは“鉄道”弘済会という法人名ではないだろうか? 実は日本における義手・義足と鉄道の間には深い関係がある。

列車と列車とをつなぐ連結器が全国一斉に自動化された1925年までは、旧国鉄職員が手作業で連結・解放作業を行っており、不慮の事故によって命を落とす人や、手や足の切断傷害を負う人が後を絶たず、1日に2人のペースで死者が出ていたそうだ。

こうした負傷者や家族の救済と援助を目的として、1932年に設立されたのが鉄道弘済会の始まりだ。その後、義肢装具の購入や修理にかかる費用の捻出に苦心する職員たちの声を受け、義肢製作・修理事業を開始。駅構内の売店であるキヨスクの収益を資金に、手足を切断した職員へ義肢を支給するだけでなく、新技術の研究開発にも力を注いできた。

現在は、民間では国内唯一、義肢装具の処方から製作・修理、装着・機能回復訓練(リハビリテーション)、自立支援までを一貫して行っている。

「厚生労働省が行った『平成18年身体障害児・者実態調査結果』によると、下肢(脚)切断者は現在全国で約7万人、義足利用者は約6万人と言われており、その内の約5パーセントをこちらで製作しています。また、付属診療所に併設されたリハビリテーション室では、四肢(手足)を切断された方に特化したリハビリを行っています。一般的なリハビリ施設よりも短期間で専門性の高いリハビリが受けられるので、各地から患者さんが訪れます」と所長の中野さん。

同センターの窓口利用者はこれまでで約4,700名(2022年8月時点)。このほか、定期的に関東近県の主要病院に出向いて製作も行っており、新規患者を紹介されることも多いという。

義手や義足が必要になった場合、医師の診断、処方に基づいて義肢装具士が採型・作成する。完全オーダーメイドのため、費用はけがの程度などによって大きく異なるが、最も安いものでも35万円程度に。補装具費支給制度(外部リンク※)により、自己負担額(最大3万7,200円)以外は補助金で賄われることがほとんどだが、保険適用の対象となるのは最低限の治療用義肢装具のみ。パラアスリートが使用するスポーツ用義肢については「日常生活を送る上で必要がないもの」「趣味で使うもの」とされ、全額自己負担となる。

- ※ 障害者、難病患者等を対象とした独立自活支援のための補装具費用支給制度

「アスリート以外にも『走りたい』という人はたくさんいます。できることが増えれば自信につながるし、人生が豊かになりますから、せめて学校の体育の授業だけでも、四肢に障害のある子どもたちのために、スポーツ用義肢が支給できる仕組みに変えたいですね。7年ほど前から行政に訴えてはいるのですが…」と話すのは、義肢装具士の臼井さんだ。

日本におけるスポーツ用義肢の第一人者である臼井さんのもとには、さまざまな競技で活躍するパラアスリートをはじめ、「義足で走ってみたい!自由に体を動かしたい!」と願う切断障害者も多く訪れる。

「もう一度走りたい」という夢を叶えるために

臼井さんが義肢装具士を目指したのは28歳の時。大学を中退し、フリーターとして生活をしていたが、当時お付き合いしていた女性(現在の奥さま)と結婚するために「就職しよう」と一念発起。職業訓練校で見つけた「義肢科」の文字に惹きつけられたのだとか。

「小学6年生の時の担任の先生が義足を付けていたことを思い出したんです。実際に製作現場を見てみたくなって、当時東京・東中野にあった鉄道弘済会の製作所へ見学に行ったら、『ちょうど欠員が出たから、うちで働かないか』と声をかけていただいて。そのまま就職して、見習いから始めたんです。ラッキーでしたね」と、臼井さんは当時を振り返る。

それから数年後、ハワイでスポーツ用義肢に出会い、その機能やフォルムに衝撃を受けた臼井さんは、「日本の足を失った人にも走る喜びを感じてほしい」という夢を抱き、日本で初めてスポーツ用義肢の製作を始める。名称こそ同じ“義肢”ではあるが、日常用とスポーツ用とでは、形状も使用する素材も違う。また、陸上や水泳、自転車、スキーなど、競技によっても大きく異なるのだ。

試行錯誤の末、スポーツ用義肢を完成させた臼井さんは、「みんなが義足で走る場をつくろう」と1991年に切断傷害者のための陸上クラブ「ヘルス・エンジェルス」(現スタートラインTokyo)(外部リンク)を設立。これまで多くのパラアスリートを輩出してきたほか、1人でも多くの人に走る機会を提供したいとの思いから、スポーツ用義肢の貸し出しや、走行体験会「THE FIRST STEP (ザ・ファースト・ステップ)」なども事業化してきた。

「でも、スポーツ用義肢の需要はほんの一握りで、やはり日常用の義肢装具の需要が最も多いです。本当にいい義肢の条件とは、脚や手の太さや切断レベルに加え、皮膚や体質、感覚、全てにおいて、その人にきちんと適合していること。ぴったり適合していれば着けていることを忘れてほかのことに集中できるし、新しい目標が生まれるかもしれない。歩くことからスタートして、もっとたくさんの人に、走ることにチャレンジしてほしい。どんなオーダーにも対応できるように、常に最先端の技術や製品も取り入れながら、新しい技術の研究開発に取り組んでいます」

義肢を装着する人の可能性を広げ、新しいことにチャレンジしたくなるように、願いを込めながら義肢を製作しているという臼井さん。現在、同センターで働く義肢装具士は臼井さんを含めて30名。義肢装具士を目指す20代の若手も増え、次世代を担う技術者の育成にも力を注いでいるという。

義肢が秘める可能性を社会全体に浸透させたい

取材当日、同センター付属診療所内にあるリハビリテーション室を見学させていただいた。

義肢が手に入ったら、その日からすぐに使えるようになるわけではない。ここでは装着の方法や歩き方、転んだときの起き上がり方といった基本的な義肢の使い方をはじめ、一人一人の生活スタイルに合わせた動き方なども練習するという。

「立ったり、座ったりができるようになったら歩く練習。それができるようになったら、今度は外に出て階段や坂道の練習……。自動車の運転免許を取得するのと似ていますね」とソーシャルワーカーの仁科さん。

「こちらでは通常2~3カ月かけて、失った機能を取り戻すことを目指します。切断したばかりの体はむくんでいるため、まずは練習を始めるための仮義足の製作に着手します。切断端部は徐々に収縮するのですが、健康な脚でも夕方になるとむくむように1日の内でも変化がありますね。その変化の様子を見ながら義足をブラッシュアップしていき、仮義足を完成させます。状況に応じて断端袋(だんたんぶくろ)と呼ばれる靴下のようなもので調整をするといったことも一緒に考えます」

医師、義肢装具士、理学療法士が1人の患者の情報を共有し、連携を取りながら最適な義肢を製作し、リハビリに取り組めるのは、敷地内に全ての施設がある同センターだからこそ。使い続けているうちに生じる破損や、体に合わなくなった際の調整などもスピーディに対応することが可能だという。

また、別の病院で一度リハビリを受けた人が、より専門性の高いリハビリを受けるために転院してくるケースも多いのだとか。

「理学療法士の資格を取得する際、身体切断について学ぶことはほんのわずかです。それだけ症例が少なく、現場経験のある理学療法士も少ないんですね。ここでは専門的知識のある者が対応しますし、コロナ禍以前は、切断障害者の方同士が出会い、話をする場にもなっていました。『自分より先に切断された方の話を聞いて未来が想像できるようになった。自分も頑張ろうと思えた』という声をたくさん聞きます」と仁科さん。

切断手術に対しては医療業界でもさまざまな見解があり、医師の中にも敬遠する人が少なくないという。しかし、早い段階で義肢を選択することで、生活の幅を広げることもできる。患者にとって最適な暮らしが送れるよう、医療業界を中心に義肢が持つ可能性を周知させるということも、この業界の課題だという。

今回、日本財団ジャーナル編集部は義足での歩行体験をさせていただいた。

義足体験をしてみて感じたのは「いかに、普段“歩く”ということを、無意識に行っているか」ということだ。片方の膝から下が動かないだけで、歩き方が分からなくなってしまった。

普段どのように足首、膝、股関節を動かしていたかを思い出し、義足の関節を確認。どうすれば転ばないかをシミュレーションし、やっと一歩を踏み出せたかと思ったら、地面が抜けたかのようにバランスを崩してしまった。

「体重をかける際は、義足を後ろに蹴ることを意識してください。義足の膝関節は後ろに体重をかけると膝が曲がるので、意識していないと倒れます」

サポートしてくれた理学療法士の山本(やまもと)さんのアドバイス通り、義足側(左足)のつま先を床に押し付けつつ、右足で床を蹴る。そのまま義足側のつま先を支点に、乗り越えるように右足を前に出す。これでやっと一歩進むことができた。

義足で歩く練習は理学療法士にとっても必須なようで「自分が義足を使って歩けないと、患者さんに感覚的な説明ができない」ということを教えてくれた。

日常の動作は歩くだけではもちろんなく、横に避ける、飛び越える、しゃがむなどたくさんの動きがある。これらを無意識でできるようになるには、想像以上の努力と時間が必要だということを今回の体験で実感した。

「義肢の技術は日々進化をしています。以前は両脚を切断されたら車いす生活になるのが一般的でしたが、今では義足を使って歩くことも、走ることもできるようになりました。義肢の可能性や正しい情報を業界全体に周知するためにも積極的に発信していきたいです」と、仁科さんは話す。

足を失った人の多くが、「もう一度、元のように走りたい」と夢を抱きながらも、費用面をはじめ、どこに相談していいか分からない、体験できる場所がないなどの問題から諦めてしまっているという。

もしあなたの周りにそのような悩みを抱えている人がいたら、義肢装具サポートセンターでは 義肢による初心者向けの走行体験会などのイベントや、施設公開なども行っているので、ぜひ公式サイトの「インフォメーション」(外部リンク)を共有してあげてほしい。

近年のパラスポーツやパラアスリートへの関心の高まりが、障害の有無にかかわらず、走る喜びや運動の楽しさを分かち合える社会に変わるきっかけになればと願ってやまない。

撮影:十河英三郎

公益財団法人鉄道弘済会 義肢装具サポートセンター 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。