未来のために何ができる?が見つかるメディア

【家族を看る10代】求めているのは「共感」。子どもたちの声を聴き、ヤングケアラー同士をつなぐ

- “同じケア経験”がある仲間とのつながりが、ヤングケアラーの心の支えに

- 大人がどう支えたいかではなく「子ども自身が何を望んでいるか」を聴くことが重要

- 「共感されること」で、ヤングケアラーは次の一歩を踏み出せる

取材:日本財団ジャーナル編集部

家事、家族の介助や通院の付き添い、投薬の補助や金銭の管理、感情面のサポート、きょうだいの世話、見守り、聞こえない家族や外国籍の家族のための通訳……。これらは「ヤングケアラー」である子どもたちが担っている役割だ。

本来、大人が担うような家事や家族のケア(介護や世話)を日常的に行うことから、自分の時間が持ちにくく、友人関係や学校生活、進学、就職活動などにも影響を及ぼす可能性があり、近年、解決すべき社会問題として「ヤングケアラー」が注目されている。

「未来ある子ども」のはずなのに、未来予想図を描くことが難しい――それは非常に苦しい状況だろう

一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会(外部リンク)では、ヤングケアラーのピアサポート(※)やオンラインサロン、研修事業や啓発活動を展開している。同団体の代表理事を務める持田恭子(もちだ・きょうこ)さんは、自身が「元ヤングケアラー」だ。ケアラーの視点を活かす持田さんは、「ヤングケアラーの声を聴いてほしい」と強く訴える。その胸中を伺った。

- ※ 同じような立場の人によるサポート

ヤングケアラーとして育った、壮絶な原体験

1964年、持田さんのお兄さんが生まれた。彼にはダウン症があり知的障害を伴っていた。その後、2歳下の妹として生まれた持田さんにとって、「家族に障害者がいる」という感覚は特に持っていなかった。

「兄は障害者ではなく、私の家族ですから」と持田さんは言う。

「当時はいまよりも障害のある方に対する風当たりが強い時代で、周囲からは冷たい目を向けられていました。『障害者は勉強なんかする必要がない』とさえ言われるほど、障害のある子どもへの教育は軽んじられていました。そういった時代だったので、母は兄のことを家族みんなで守っていこうと強く考えていました。私は妹でありながらも、まるで姉のように育てられ。『我慢できるでしょ』『お兄ちゃんの面倒を見てね』と言われることは当たり前でした」

当時、持田さんたち家族が暮らす地域には養護学校が中学校までしかなかったため、お兄さんには通える高校がない。それは障害者に対する根深い差別だろう。そんな状況を変えるため、持田さんの母親は「知的に障害があっても通える高校をつくってほしい」と社会に訴える活動に尽力していたという。

ただし――。

「母は保護者たちと東京都庁前に座り込みをしたり、デモを行うなど、積極的に社会運動をしていました。その活動に熱心になればなるほど、家を空けがちになる。その結果、私が兄の世話をすることになる。トイレに連れて行ったり、飲み物を出したり、テレビを見せたり……。母が家に帰ってくるまでそれが続きます。小学生の頃から、私はそういった日々を過ごしてきました」

やがて父親がお酒に依存するようになり家庭内暴力が頻繁に生じ、家庭は徐々に壊れていく。追い詰められた母親は「死にたい」とこぼすようになり、何度も持田さんのお兄さんと心中未遂を繰り返した。

「学校に行っている間、お母さんが死んじゃっていたらどうしよう……と、気が気じゃなくて。母のケアをしているという自覚はなかったけれど、母の話し相手になったり、励ましたりしていました。当時はダウン症のある子どもは短命だと聞かされていた母はさらに落ち込んでしまい……。そんな母を支えるために、学校が終わると友達の誘いも断り、一目散に帰宅していたので付き合いが悪くなりますよね。そんな時に同級生から仲間外れにされて、大人になっても尾を引くようないじめを受けるようになりました」

なんとかして家族には生きる希望を持ってほしい。そんな思いが、当時の持田さんを突き動かしていた。しかし中学生になる頃、持田さんの心は折れてしまう。

「地元から離れた私立中学を受験して進学したことで、ようやくいじめからは解放されたものの、兄のことを仲の良いグループの友達に打ち明けても話題を変えられたり、家で起きたことを話したりすると周りが暗い雰囲気になりました。誰もが家族のことはそんなに話さないと思いますが、とりわけウチのことは話しちゃいけないと思いました。『福祉制度がどんなに改善されても家族をどうにかしてくれないとウチは変わらない』と当時から思っていました」

ヤングケアラー支援の先進国で得た気付き

激動の幼少期を過ごした持田さん。しかし、その後の人生も決して平坦なものではなかった。

40歳を迎える手前で父親がこの世を去り、母親は要介護の寝たきり状態になってしまう。父親の代わりに家計を支え、その上、母親と兄のケアもしなければいけない。当時は自分の身なりに気を使う暇さえなかったという。

「母がヘルパーさんに入浴介助をしてもらうことを拒んだので、私が母を背負って入浴介助をしていたら、私が椎間板ヘルニアになってしまいました。このままでは共倒れになってしまう、と思っていた時に、母のケアマネージャー(介護支援専門員)さんから、そろそろ高齢者施設に移る時ではないかとアドバイスされました。苦悩の末、結局、母と兄は別々の施設に入居しました。少しは楽になるかなと思ったけれど、そうではありませんでした。2人とも家に帰りたいと泣いてばかりだったし、いままでケアをしてきた家族が家にいなくて、家財道具や食器はそのまま残っている。そうした状況に適応できなかった私は、適応障害と診断され、最終的には介護うつと診断されました。その時に、『似たような境遇の誰かに話を聞いてもらえるような居場所をつくらないと壊れてしまう』と思ったんです」

同じ体験をした者同士が集まり、それぞれの思いを共有する。持田さんがつくったのはそういうコミュニティだった。

「その頃、夫と出会い、結婚しました。あるとき、夫に生い立ちや経験したことなどを話す機会があったんです。とにかく私の中にあるもの全てを泣きながら話したら、何も言わずに、ただひたすら聴いてくれました。聴いてもらえることで、とても気持ちがスッキリしました。その時に、ケアラーには、話しを聴いてもらえる相手と話せる居場所が必要なのだ、と気付きました。その気付きが現在の活動へとつながっていったんです」

持田さんは、2013年にケアラーアクションネットワークを立ち上げ、「きょうだい(※)の集い」を毎月開催し、ケアラーとのつながりを深めていく。

- ※ 障害や疾患、難病などがある兄弟や姉妹がいる人のことを「きょうだい(児)」という

2016年に、小学生のきょうだい児を対象にしたワークショップを行い、2020年にヤングケアラーの居場所づくりを始めて、そこから取り組みを多方面に広げていった。

現在はヤングケアラーとは何か、当事者が求めているものとは何か、それを理解してもらうために学校関係者向けの研修教材を制作したり、自治体や支援者に向けての講演活動を行っている。

さらに、ヤングケアラーのことをリアルに理解してもらうために、2021年には短編映画「陽菜のせかい」の制作にも携わった。ヤングケアラーのことをより深く理解してもらうためには、まずは多様なケアのカタチを示したかったという。

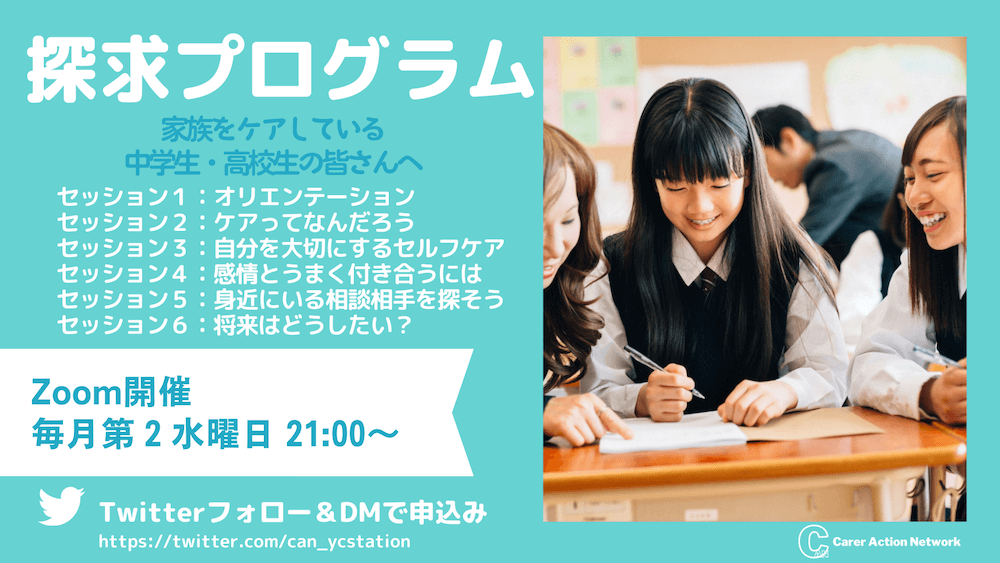

そして活動の中でも特筆すべきは、ヤングケアラー当事者のためのピアサポートだ。「ヤングケアラーズ探求プログラム」(外部リンク)という名のこの事業では、ヤングケアラー同士が参加し、ケアをする自分自身を客観視したり、未来像を描いたりする。

土台となっているのは、イギリスで行われているExploration Programme(未知の領域を実際に調べる”探検プログラム”)である。

「2019年、イギリスで開催されたヤングケアラーズフェスティバルに参加しました。イギリス全土からヤングケアラーたちが集まり、3日間のキャンプを行うんです。ロックバンドの演奏があって、遊園地もやってきて、子どもたちが踊ったりして楽しそうにはしゃいでいる。私はそこで折り紙とシールを自由にコラージュするブースを出展したんです。みんな喜んでくれました。そこで一人の子どもにフェスティバルに参加した理由を聞いたら、『年に1回、こうしてヤングケアラーたちと会えるから、残りの364日を頑張れるんだ』と教えてくれたんです。これだ!と思い、ヤングケアラーを対象とした教育プログラムがあったので、その一部を体験させていただきました。それがご縁で、イギリスでヤングケアラー支援を行う団体「Winchester Young Carers(ウィンチェスター・ヤングケアラーズ)」が『このプログラムを日本でもやってみたら?』と提供してくれたのです。帰国後、その内容を日本人向けに改良し、『ヤングケアラーズ探求プログラム』を始めました」

2020年7月からスタートした「ヤングケアラーズ探求プログラム」には、これまでに20人近くの当事者が参加。持田さんはそれに手応えを感じている。

仲間と交流することで、次の一歩を踏み出せる

持田さんが大切にしているのは、同世代のヤングケアラー同士が交流できる場だ。

「『障害がある弟がいることで、弟のことは大好きだけど自分が苦しくなる時もある。そう思うのは自分一人だけかもしれない』と思っていた中学3年生のきょうだい児が、母親の紹介で探求プログラムに参加しました。『友達には分かってもらえない微妙な愚痴でも、ここに来れば分かってもらえる。仲間ができたことがうれしい』と言っています」

そして、持田さんがつくり上げた「安心できる場所と仲間」は、思わぬ波及効果も生んだ。

「弟の存在を、学校の友達にも打ち明けたそうです。『それで分かってもらえなくても、私には仲間がいるから、愚痴を聴いてもらおう、って心が強くなれたので、思い切って話してみたら、友達が“弟くん、かわいいじゃん”と特別扱いせずに受け止めてくれてうれしかった』と言っていました」

持田さんに、こうも続けたという。

「友達に否定されると思い込んでいたのは、自分の方でした。一歩踏み出して、それに気付けたのは、探求プログラムで仲間ができたからです。その存在がなかったら、いまでも弟のことを隠していたと思います。でもいまは、胸を張って『これが私の弟です』と言えるようになりました」

このエピソードは持田さんの胸を打つと同時に、確信にもつながった。

「ヤングケアラーを支えるのは、私たち大人ではなく、ヤングケアラー同士なんです。私がやっているのは、ここに居場所があるよ、と伝え、ケアとは何かを説明し、気付きや発見を得られる場をつくること。子どもたちは、これまで家族のケアをしてきた経験があるからこそ、相手の話をフラットに聞ける。これはヤングケアラーの強みでもあります。私は、この強みを活かしていってもらいたいと考えているんです」

- ※ 家族の世話や介護を担う成人した30歳代までの若者のこと

そのためにも、まずはヤングケアラーへの支援体制を整えていかなければいけない。しかしそのとき「大切なことを忘れてはいけない」と、持田さんは言う。

「最も重要なのは、大人が子どもをどのように支えたいのかではなく、『子ども自身が何を望んでいるのかを知ること』です。ヤングケアラー抜きで問題を解決しようと急いではいけません。子どもの声を聴いてほしいと思っています。子どもたちは家族のケアもしながら、自分の人生を自由に選択して自己実現をしていきたいと考えています。私たち大人には社会全体で子どもを育て、希望に向かわせる責任があるんです。『家族の世話は家族がするのは当たり前だ』という古い考え方を減らし、社会全体で支え合う。それが当たり前になったとき、ヤングケアラーは将来の見通しが立ち、不安が減っていくのかもしれません」

社会全体で支え合うと言っても、難しいことを考えなくてもよいと持田さんは続ける。

「大事なことは、シンプルに『話を聴くこと』。子どもたちはアドバイスは求めていません。それよりも、最後まで話を聴いてほしいのです。そのとき必要なのは自分ごととして捉えながら聴くこと。『かわいそうだな』『救ってあげよう』『アドバイスをしてあげよう』という気持ちを持っていたら、ヤングケアラーはすぐにそうした気持ちが分かってしまいます。耳を傾けてくれる人が増えると、ヤングケアラーは次の一歩を踏み出すことができるようになります」

相手の話を最後まで聴く。それは簡単なようで、実は難しい行為だ。誰しも、相手のことをカテゴリー分けし、勝手な思い込みやレッテルを貼ってしまいがちに。しかし、人間は一人一人異なる。それはヤングケアラーだって同様。家族のケアに追われる当事者だって、望むことは一人一人違う。だからこそ、持田さんの言う通り、まずは「子どもの声を聴く」ことが大事なのだろう。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

持田恭子(もちだ・きょうこ)

1966年、東京都生まれ。小学生の時から母親の感情面のサポートと障害のある兄の世話をしていた元ヤングケアラー。1996年、会社員として働きながら「きょうだい同士」の交流会を始めたが、家族の看護や介護のため活動を一時中断した。2013年、自身のケア経験を元に「家族の世話を家族だけで抱え込まない社会づくり」を目指して一般社団法人ケアラーアクションネットワークを設立。その翌年に独立した。

一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。