未来のために何ができる?が見つかるメディア

【社会的養護「18歳」のハードル】全ての若者たちが自分の未来を「選べる」社会をつくるために

- 大学や専門学校への進学率は児童養護施設児が約28パーセント、里親委託児が約49パーセント。経済的理由で断念する人も多い

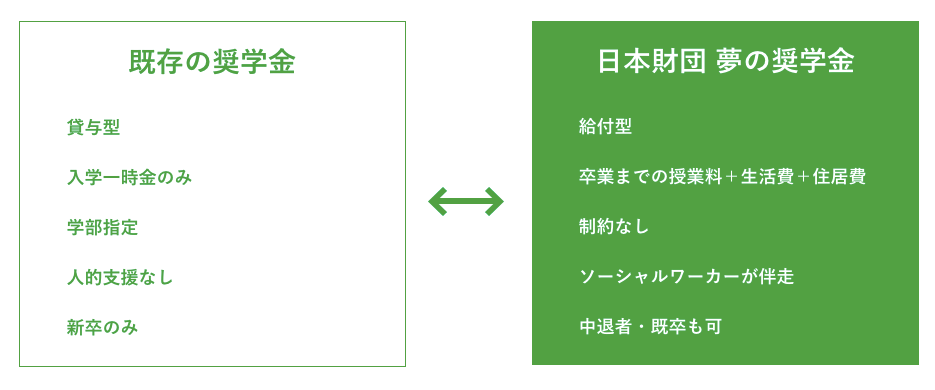

- 日本財団は、社会的養護を必要とした若者が夢を実現させるために、給付型で生活費等も支援する奨学金制度を展開

- 全ての子どもたち、若者たちが安心して助けを求められる社会の実現を目指す

取材:日本財団ジャーナル編集部

あなたは18歳の頃、何を考え、どんな生活を送っていただろうか。

虐待や死別など、何らかの事情で生みの親と暮らすことができず、社会的養護のもとで育った若者たちは、18歳になると児童養護施設や里親家庭からの「自立」を求められる。

自立後の選択肢には大学や専門学といった進学の道もあるが、彼・彼女らの多くは実の親からの援助が望めず、住宅費や生活費に加えて学費も自分で支払わなくてはならない。そのため、約7割は生きてゆくために、就職という道を選ぶ。

また、いざという時に頼れる親や、帰る家がない中で、厳しい生活を強いられる若者も決して少なくない。

社会的養護のもとから巣立った若者たちの自立を支えたい、「もっと学びたい」という気持ちを応援したい。そんな思いから、日本財団では2016年より給付型の奨学金制度「日本財団 夢の奨学金」(別ウィンドウで開く)事業に取り組んでいる。

今回は、同事業を含め、社会的養護下にいる子どもたちの支援活動を行う高橋恵里子(たかはし・えりこ)さんにお話を伺った。

学びたくても学べない現実

厚生労働省の調べによると、日本には、社会的養護下で暮らす子どもが約4万5,000人(2018年10月時点)おり、原則18歳(措置延長が認められた場合は最大22歳)で自立しなければならない。

その数は毎年約2,000人に上り、そのうち大学や専門学校へ進学するのは児童養護施設児が約28パーセント、里親委託児が約49パーセントと、特に施設は全高卒者の約73パーセント(2019年5月1日時点)と比べて極めて低い。

また、児童養護施設から社会に巣立つ子どもたちの自立支援活動に取り組む認定NPO法人「ブリッジフォースマイル」(別ウィンドウで開く)の調べでは、施設出身者の2014年から2018年までの大学中退率は約16.5パーセントという結果が出ている。

「学びたいという意欲があっても、家賃や食費など、自分が生活するためのお金を稼ぐのに精一杯で、学費まで手が回らない人がほとんどです。たとえ進学できたとしても、勉強しながら生活費を稼がなくてはならず、毎日が時間に追われているので孤立しやすく、せっかく頑張って入ったのに途中で退学してしまう人も少なくありません」と高橋さん。

こうした現状を少しでも解決しようと、日本財団では2016年に当時チームリーダーだった芳川龍郎(よしかわ・たつろう)さんが社会的養護のもとで暮らした経験を持つ若者を対象とした奨学金制度「日本財団 夢の奨学金」事業をスタートした。

社会的養護のもとから自立する若者の多くは、頼れる親がいないことに加えて、住む場所、学歴もないという3重のハンデを負いやすい。これを克服するために必要な支援とは何か。児童養護施設や自立援助ホームをはじめ、他の奨学金実施団体など、多くの現場の専門家から聞き取り調査を行い、奨学金制度の内容を構築したという。

のびのびと学びながら、将来に向かって進んでほしい

「日本財団 夢の奨学金」の最大の特徴は、一般的な奨学金と違って、返済が不要な「給付型」であること。大学、大学院、短大、専修学校等における卒業までの入学金・授業料全額に加え、月額8万円の生活費、年額12万円の教材費のほか、就学するための転居費として一律30万円(奨学生期間中 1 回に限る)が支給される。単位取得に必要な場合は、海外留学が認められるケースもある。

奨学金の内容には、学問だけでなく、サークル活動や友人と過ごす時間など、学生時代にしかできない経験を多く積んでほしいという思いが込められている。

応募対象(別ウィンドウで開く)は、社会的養護のもとで暮らした経験がある18~30歳までの男女。進学を予定している人だけでなく、すでに就職しているけれどもう一度学びたい、夢を叶えたいという人も対象となる(※)。

- ※ 2021年度から高等教育の修学支援新制度(別ウィンドウで開く)の対象要件を満たす方は対象外

選考基準には、以下の5つの項目が提示されている。

- 明確かつ現実的な人生プランが示せる

- 決めたことは行動に移す実行力がある

- 視野が広く、人間性が豊か

- 人生プラン実現への強い情熱を持つ

- 後輩が憧れ、目指せる目標像となる

「応募者の皆さんには、将来何をしたいかを具体的に書いて提出していただいています。これまでの応募者の中には、進学したのに実親とのトラブルで中退してしまった人や、一度落選したけれど、どうしても夢を諦められないと再応募した人、『私のことを知ってください』と紙芝居を用意してきた人もいました。それぞれにいろんな未来を描いて応募されるので、選考する際は本当に悩みます」

そう笑顔で話す高橋さん。これまでに509名から応募があり、62名が奨学生として採択(2019年5月時点)された。看護師や保育士、システムエンジニア、バリスタなど、奨学生が目指す夢はさまざまだ。また、全ての奨学生にソーシャルワーカーが寄り添い、日常生活のちょっとした不安から将来についてなど、幅広い相談に応えながらサポートを行う。

「夢の奨学金の奨学生の多くは、大学や専門学校で意欲的に学習に取り組んでいます。それでもソーシャルワーカーのもとには、学校で人間関係がうまくいかない、生活のリズムがつくれない、お金をどうやりくりしていいか分からないといった、いろんな悩みが奨学生から寄せられます。施設や里親のもとから離れ一人暮らしになったことで、不安や孤独感も抱える子もいます。そんな若者たちが、精神的に追い詰められることのないよう、ソーシャルワーカーが相談に乗り、アドバイスをしています」

年に数回開かれる、奨学生を集めた交流会も、「つながり」を広げる場として活用されている。

「学校で自分の生い立ちについて話せないという若者も多い中で、この場所では何でも話せるし、仲間がいるから自分も頑張れるという声を聞きます。同じ境遇にいるから分かり合えるピアサポート(※)は、社会的養護のもとで育った若者たちが、自分の夢や目的を実現する上で大きな力になっていると感じています。今は新型コロナの影響でなかなか集まることができませんが、前回の交流会はzoomで開催しました。卒業生が病院や児童養護施設で働いてる様子を現在の奨学生たちに話してくれることもあり、良い刺激になっていると思います」

- ※ 同じような立場の人によるサポート

子どもたちが「選べる未来」をつくるために

社会的養護下から自立した若者への支援は、全国各地のNPO団体の取り組みも増えてきている。

前出の「ブリッジフォースマイル」や、大阪を拠点に活動を行う社会福祉法人「アフターケア事業部」(別ウィンドウで開く)では、就職・進学後の『居場所づくり』などの支援の他にも、自立を控えた若者が社会に出て人と関わりながら生きていくために欠かせないスキルを身に付けるための「ソーシャル・スキル・トレーニング」も行っている。より深く共感し、寄り添えるようにと、同じ境遇の中で育ち自立した職員が関わることもある。

「社会的養護のもとで育った若者たちには、何かうまくいかないことがあったときに、帰る場所や頼れる大人がいないことも多い。家賃が払えなくなったら家を失ってしまうし、ふとした瞬間に幼い頃に受けた傷が、記憶として蘇ってしまうこともあります。子どもにとって、心から信頼できる大人の存在が本当に重要なんです。京都府立大学名誉教授の津崎哲雄(つざき・てつお)先生は、『真の社会的養護とは、国家や市民が社会的養護を必要とする子どもの親代わりの存在となることだ』とおっしゃっています。親が何らかの事情で子どもを育てることができない、また虐待や不適切な養育をしている場合は、国や社会全体が責任を持って子どもの成長を見守る体制が必要だと考えています」

そんな高橋さんの目標は、子どもの権利を守る法律をつくることだ。

「ちょっと壮大かもしれませんが、いつか子どもの権利を守る『子ども基本法』を国に提言できればと思っています」

世界196カ国が批准する「子供の権利条約」は、子どもの持つ多くの権利を定めているが、特に「子どもの生きる、育つ、発達する権利」「差別の禁止」「子どもの最善の利益の確保」「子どもの意見の尊重」を4原則としている。日本も1994年に批准しているが、子どもたちの状況は理想的とは言い難く、子どもの自殺や虐待の数も増加傾向にある。

「子どもの包括的な権利を定めた法律が日本にはなく、これが日本で子どもの権利が軽視される最大の原因ではないかと感じています。条約だけではなくきちんと国内の法律にしなばければ、なかなか理解は広まりません。例えば野田市の虐待事件で、教育委員会が親に子どものアンケートを渡していたことが分かっていますが、これは子どもの権利について理解していないからではないでしょうか。また、子どもは自分からはなかなかSOSの声を上げることができないので、ヨーロッパを中心とする世界60カ国には、子どもの権利と利益が守られているかを監視し、子どもの代弁者として活動する第三者機関『子どもコミッショナー』(別ウィンドウで開く)や『子どもオンブズマン』が設けられています。日本の子どもたちが安全に育つ権利を守るために、日本にもこの考え方を広めて、子どもコミッショナーを設置するべきだと思っています。そして、全ての子ども、若者が『守ってもらえる、助けてもらえる』と安心して生きていける社会を実現できればと考えています」

写真:佐藤潮

〈プロフィール〉

高橋恵里子(たかはし・えりこ)

上智大学卒、ニューヨーク州立大学修士課程修了。1997年より日本財団で海外の障害者支援や国内助成事業に携わる。2013年、日本財団「ハッピーゆりかごプロジェクト」を立ち上げる。実親と生活することが難しい子どももあたたかい家庭で暮らすことのできる社会を目指す特別養子縁組や、里親の制度を啓発するべく活動を行っている。ハフポストではコラム(別ウィンドウで開く)を執筆している。

特集【社会的養護「18歳」のハードル】

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。