未来のために何ができる?が見つかるメディア

【子どもたちに家庭を。】生みの親が育てられないことは罪じゃない。特別養子縁組で家族を得た「子」の願い

- 家庭での養育には、子ども個人の性格や資質に目が届きやすい良さがある

- 養護施設で育った場合、「卒業」した後に戻れる場所がなくなってしまう

- 育児を家庭任せにせず、親類や地域まで含め、社会の大人たちで子どもを見守る

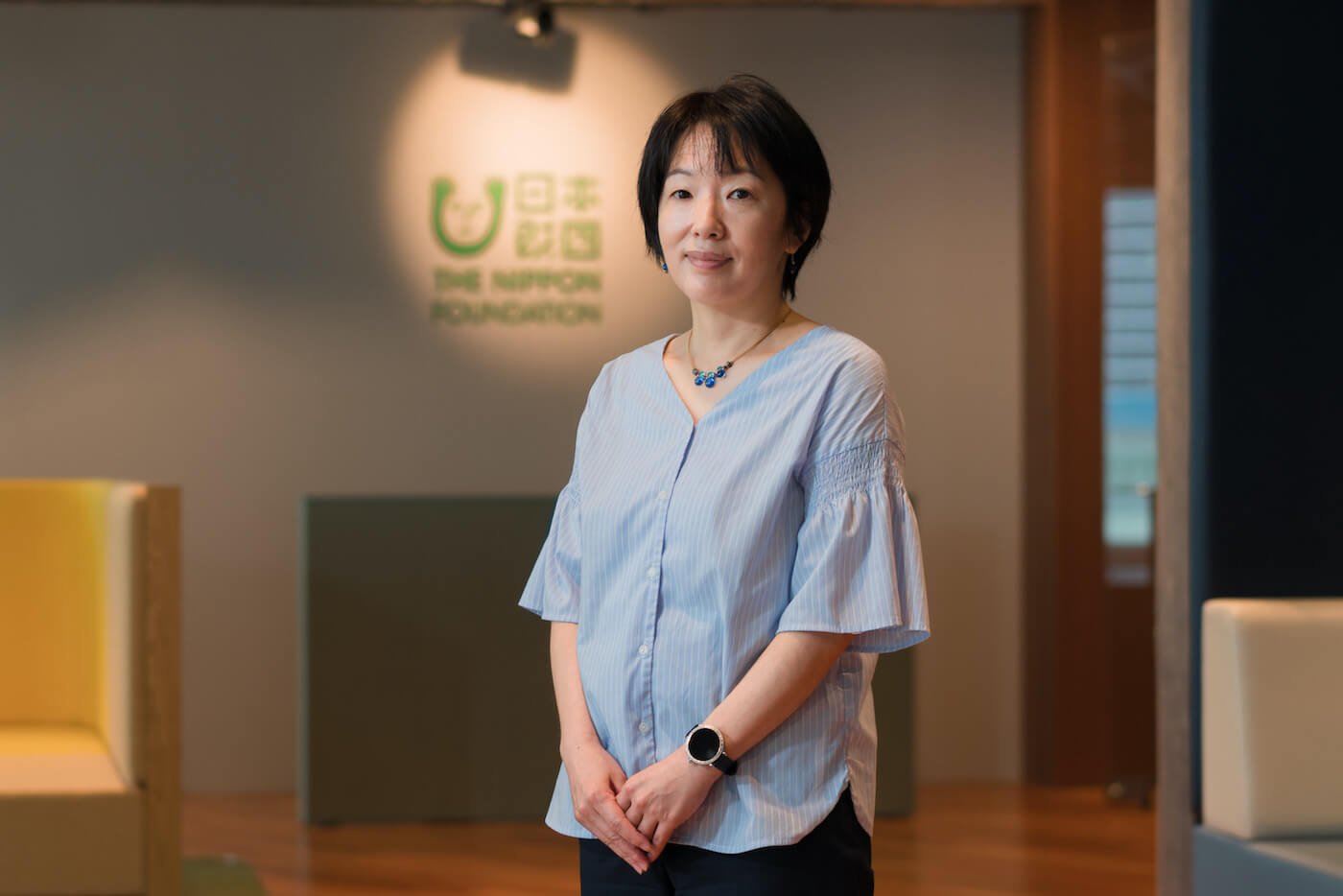

取材:日本財団ジャーナル編集部

ネグレクト(不十分な養育、育児放棄等)や虐待、貧困や望まない妊娠などのさまざまな事情により、約4万2,000人の子どもが社会的養護(※)を必要としている。彼らが家庭で育つ機会が得られるよう目指す制度の1つが、養子となる子ども(原則15歳未満)の生みの親との法的な親子関係を解消し、実の子と同様の親子関係を結ぶ「特別養子縁組」だ。

- ※

子どもが家庭において健やかに養育されるよう実親や親族を支援する一方、親の虐待や病気等の理由により親元で暮らすことのできない子どもを里親家庭や児童養護施設等において公的に養育する仕組み

連載「子どもたちに家庭を。」では、同制度の利用現状や機会拡大にまつわる課題について、これまでさまざまな専門家に話を聞いてきた。

今回登場するのは、特別養子縁組制度を通じて新しい家族を得た養子当事者である石井寿紀(いしい・としき)さん。生後間もなく生みの親の手を離れて乳児院に預けられた後に、1歳半で石井家に迎えられ、3歳で特別養子となった。27歳となった現在は、両親らと共同でファミリーホーム(※)の運営に乗り出したばかりだ。

- ※ 社会的養護が必要な子どもを迎え入れて養育する、小規模住宅型の児童養育事業

養子として育った経験から、これまでの人生にどのような影響を受けたのか。そして当事者として感じた、子どもが家庭で育つことの意味とは?石井さんに話を伺った。

「兄弟が似てない」養子であることを実感した悪気ない言葉

幼少期を振り返ると、動きに落ち着きがなく、匂いや音などにも敏感に反応する感覚が鋭敏な子どもだった、と石井さんは話す。

「ぴょんぴょん飛び跳ねてくるくる回り出したり、洋服の衿がチクチクするとかんしゃくを起こして泣き出したり。自分を見てもらいたい、輪の中心でいたいという思いも強く、目立ちたがり屋でした。しかし両親は僕のそういう性質に目を向け、屋外での遊びや習い事など、欲求を良い形で発散できるよう導いてくれました」

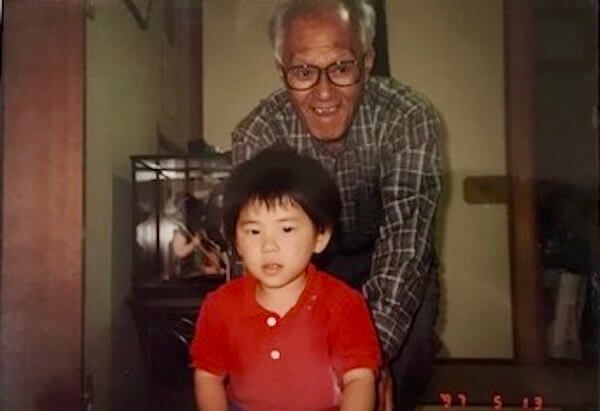

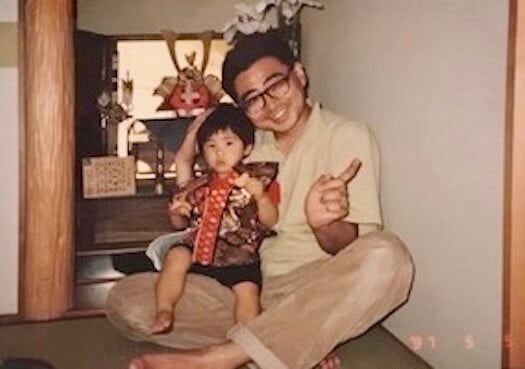

当時、子どものいなかった石井家の長男になってから、両親はもちろん祖父母にも大変かわいがられたという。

「特に母方の祖父にとっては初孫だったこともあり、どこへ行くにも僕を連れていき、一緒になって遊んでくれました。『子どもは元気なものだから好きにさせてやるのがいい』と、家の中でジャンプする僕の足もとに座布団を敷いてくれるなど、最低限のTPOは教えながらも伸び伸びと育つよう見守ってくれました」

自分が特別養子であることに初めて触れたのは、3歳11カ月の時。実子である次男が生まれ、初めてできた弟に夢中になっていたある日のことだ。

「弟を見ていて疑問が浮かんだのか、母に『僕には赤ちゃんの頃のおもちゃがない』と言ったそうです。その時に生みの親が別にいることを伝えた、と聞いていますが、その会話自体はあまり覚えていません。以降、母は常日頃『ママには大切なものが3つあるんだよ』と声を掛けてくれていたようです。1つはパパと出会えたこと。もう1つは弟と出会えたこと。そして『一番大切なのは寿ちゃんと出会えたことだよ』と。ある日それを聞いた僕がニコッと笑い、そこから少しずつ落ち着きを見せるようになったそうです。事情が分からない子どもなりに“何かが違う”と感じ取っていたのかもしれません。それ以降も取り立てて事実を隠すことなく、僕が何か尋ねれば答えてくれました。家族や親類からの愛情をちゃんと感じていましたし、両親が周囲の大人に事情を説明していたこともあって、小学生までは養子であることを取り立てて意識せずに育ちました」

生い立ちをきちんと理解したのは、地元の埼玉から東京の中高一貫校に進学が決まった頃。母親に母子手帳を見せられ、石井家の特別養子となった経緯の説明を受けたという。

「地元を離れて、自ら人間関係を構築することになるので、間違った理解で引け目を感じたりしないよう気遣ってのことでした。手帳には旧姓と養育記録が残っていましたが、すでに養子であることは知っていたので、特に驚きはありませんでした」

事実の重みと向き合ったのは高校生になってから。年賀状の家族写真を見た友人たちから悪気なく「お前ん家の兄弟、全然似てないよな」と言われるようになったのがきっかけだ。

というのも、里親(※1)として活動してきた石井家ではその後も新たな家族を迎えており、三男が特別養子、四男は長期養育(※2)の里子という4人兄弟になっていた。少年時代に比べ、10代半ばになると身長も顔もバラバラな面が目立ってきたのだ。

- ※ 1.養育里親。子どもを一定期間預かり育てること。育ての親との間に親子関係は生まれず、実親との間に法律上の親子関係が残る。子どもの対象年齢は原則0~18歳まで。参考:日本財団子どもたちに家庭をプロジェクト「特別養子縁組と養子縁組、里親の違い」(外部リンク)

- ※ 2.養育里親の養育する期間は短期~長期とさまざまで、里親の希望が考慮される

「同じサッカー部の仲間とは特に仲が良く、試合観戦に来た弟たちと遊んでくれることもありました。養子である事実を隠していたわけではないのですが、伝えると変に気を遣わせるのかも、と考えてしまって。でも、僕は彼らの家族関係を知っているのにわが家の事情は伝えていない。まるで信頼を裏切っているかのようにも感じられました。自分が養子であると強く意識したのはこの時が初めてです」

友人に真実告知をしたのは高校2年の正月明け。練習を終え、更衣室で着替えをしながらまた「兄弟が似ていない」話題が出た時、事実を告げた。

「友人は『そうなんだ。でも寿紀は寿紀だから何も変わらないよ』と言ってくれて。いい友達と巡り会えたなと思いましたし、重く考えすぎだったかな、と少しホッとしました。何よりその会話がきっかけで、養子という存在を知ってもらえたこともうれしかった。サッカー部の仲間とは、大切な友人として今でも付き合いが続いています」

同じ社会的養護下でも、家庭と施設では体験が全く違った

大学卒業後はスポーツクラブに就職してインストラクターを3年勤めた石井さん。そして2022年4月からキャリアチェンジを決意。実家を増築し、両親と次男らと共にファミリーホーム「サザンヴィレッジ」を開設して、専任スタッフとしての一歩を踏み出した。

「ある日家族の団らんで、定年後に父は何をするかという話題になり、三男がふと『ファミリーホームがいいんじゃない?』と口にして。35歳で里親登録した両親は、僕たち兄弟を育てている最中もレスパイトケア(一時預かり)など短期でたくさんの子どもたちを預かってきました。血のつながりのない子どもたちと接するのが当たり前の環境で、僕も養子当事者。ずっと子どもの社会的養護には“自分ごと”の意識がありました。『就職したから知りません』ではなく、これを機に携わってみるのもいいかもしれない、と転職することにしたんです」

ファミリーホームの立ち上げには、各種研修や現場視察など養育者となるための学びが必要だ。その過程で、子どもたちが「家庭」で育つことの意味を改めて考えさせられたという。

「児童養護施設は家ではないので、卒業すると“卒業生”扱いです。例えば卒業後にシャワーひとつ借りるにも、スタッフの判断によって『いいよ』と言われることもあれば『関係者じゃないと使えない』とされる場合も。そういった線引きは寂しいし、壁を感じる経験だと聞きました。また、滞在時にお世話になったスタッフがいても、施設は職場であるため顔ぶれも変わってしまいます。僕には『ただいま』と帰れる家があり、食事は可能な限りみんな揃って取る。兄弟の帰宅がどんなに遅くなる日でも母は必ず起きていて、一緒に食事をするのが習慣でした。そういう寂しさは感じたことがなかったので、社会的養護の当事者でも育つ環境によってこんなにも体験が違う、と重みを感じましたね」

家庭はもちろん、地域社会とのつながりについても思うところがあった。広い土地が必要な児童養護施設は、どうしても郊外に造られやすい。多くの子どもを受け入れられる一方で、ご近所付き合いなど地域に暮らす人たちと自然な関係をつくるのが難しく、子どもの人間関係が施設と学校の中だけに限られやすくなるという。とはいえ、市街地にいきなり児童養護施設を造るのは土地の確保と住民の理解、両方のハードルがある。

「その点でサザンヴィレッジは、両親が長年里親を続けながら地元の方々と関係を構築してきたのが強みです。開設決定後の挨拶回りでは、たくさんの方から応援の言葉をいただきました。預かる子どもの中には賑やかな子や落ち着きがない子、夜中に逃げ出す子もいるかもしれません。そんな時に地域が状況を把握してくれているのは非常に心強いものです」

育てられないのは罪ではない。命をつないでいくことが大切

すでにサザンヴィレッジには子どもたちがやって来ている。コロナ禍を経てますます、核家族化が抱える危うさを考える機会が増えた、という。

「措置される子どもたちの状況から、貧富の差が拡大している状況が伝わってきます。中には日頃の食事もまともに取ることができない子もいます。必ずしも『実の親』であればいいというものではありません。もともと核家族化で祖父母や親戚、地域社会とのつながりがない上、ここ数年は感染防止の観点から、できるだけ人との関わりを避ける方向に社会が進んでいきました。子どもがどんな状況に置かれているのか、家庭内の問題に周囲が気付きづらくなっている怖さを感じます」

「生んだら育てろ」のような自己責任論や、里親制度・特別養子縁組制度に関する関心の低さを変えていきたい、と石井さんは言う。

「大学で子どもの社会的養護について学んだ時、触れられていたのは教科書の半ページだけでした。虐待やネグレクトなど心の痛むニュースが多いですが、僕は養子当事者として生みの親が育てられないことが罪とは思いません。いろんな人が点と点をつなぐ働きかけをしてくれたから、僕の人生が線として続いていきました。苦しくてつい子どもに八つ当たりしたり、子育てを放棄してしまいそうになるぐらいなら、誰かにつないでくれた方がずっといい。何かあったときに親も子も相談できる、子どもを見守る場所が増えるなど、もっと社会全体で子どもを育てていけたら、と感じます」

社会的養護が必要な子どもたちに対して、私たち社会の一人一人にできることについて、石井さんにメッセージをいただいた。

「心の内に抱えたものを口に出すのが苦手な子どもがほとんどです。話してくるのを待つのではなく、周りの大人が日頃から『大事だよ』『大好きだよ』など、愛情を言葉にして掛けてあげることが愛着につながっていきます。子どもが何かしてくれたら『そんなこといいのに』ではなく『ありがとう』と返す。そうすることで、本人も友達にそう伝えられるようになります。親だけでなく、地域や社会にいる大人が温かい言葉をどんどん子どもに掛けていく、そんな動きが広がっていけばいいな、と願っています」

撮影:十河英三部

〈プロフィール〉

石井寿紀(いしい・としき)

1995年生まれ。生後間もなく産院から乳児院に措置され、1歳半で石井家に。3歳で特別養子となる。次男(実子)・三男(特別養子)・四男(長期養育里子)からなる4人兄弟の長男。大学卒業後はスポーツクラブに就職。2022年4月より両親と共に生家を改築したファミリーホーム「サザンヴィレッジ」を埼玉県蕨市(わらびし)に立ち上げ、現在は専任スタッフとして子どもたちのケアを主体に働いている。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。