未来のために何ができる?が見つかるメディア

世界で捨てられる食べ物の量、年間25億トン。食品ロスを減らすためにできること

- 世界で生産された食品のうち40パーセントにあたる約25億トンが1年間で廃棄されている

- 食品廃棄に対する罰金など、国内外で食品ロスへのさまざまな取り組みが進んでいる

- 買い過ぎない、作り過ぎない、注文し過ぎない。今日からできる行動が豊かな未来を築く

取材:日本財団ジャーナル編集部

※この記事は2023年1月24日に公開した記事を再編集しています

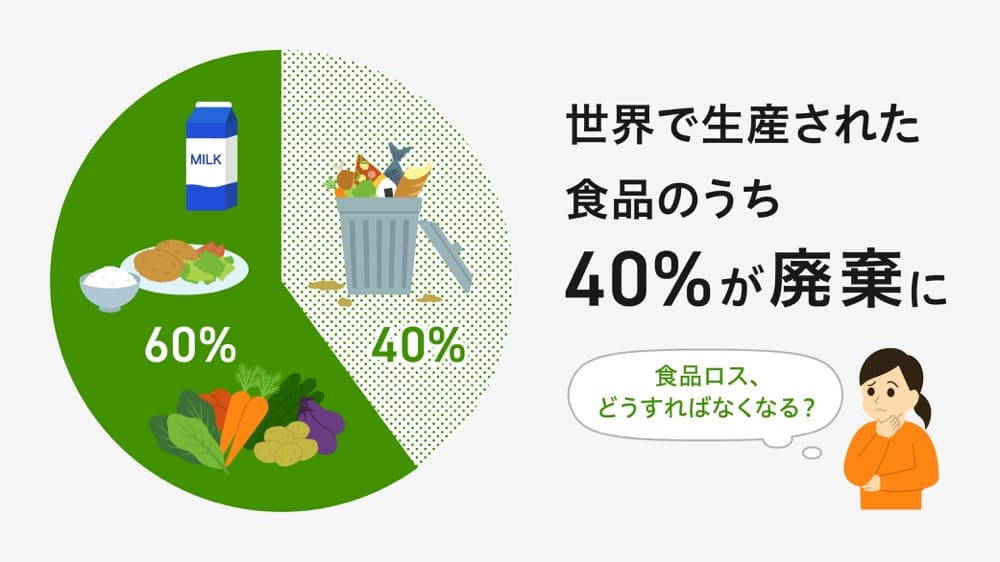

WWF(世界自然保護基金)と英国の小売り大手テスコが2021年7月に発表した報告書「Driven to Waste」(外部リンク/PDF)によると、世界で栽培、生産された全食品のうち約40パーセントに当たる25億トンの食品が年間で廃棄されていることが分かりました。

これは食品ロスの主な指標とされる「国連食糧農業機関(FAO※)が2011年に発表した年間約13億トンの約2倍の量に当たります。

- ※ 世界の農林水産業の発展と農村開発に取り組む国連の専門機関

このように本来食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品を「食品ロス」と呼び、環境にも悪い影響を与えるなど、世界的に深刻な問題となっています。

今回は世界の食品ロスの現状や、食品ロスが生まれる背景、今日からでも私たちができる取り組みを紹介します。

先進国と途上国で異なる食品ロスを生む背景

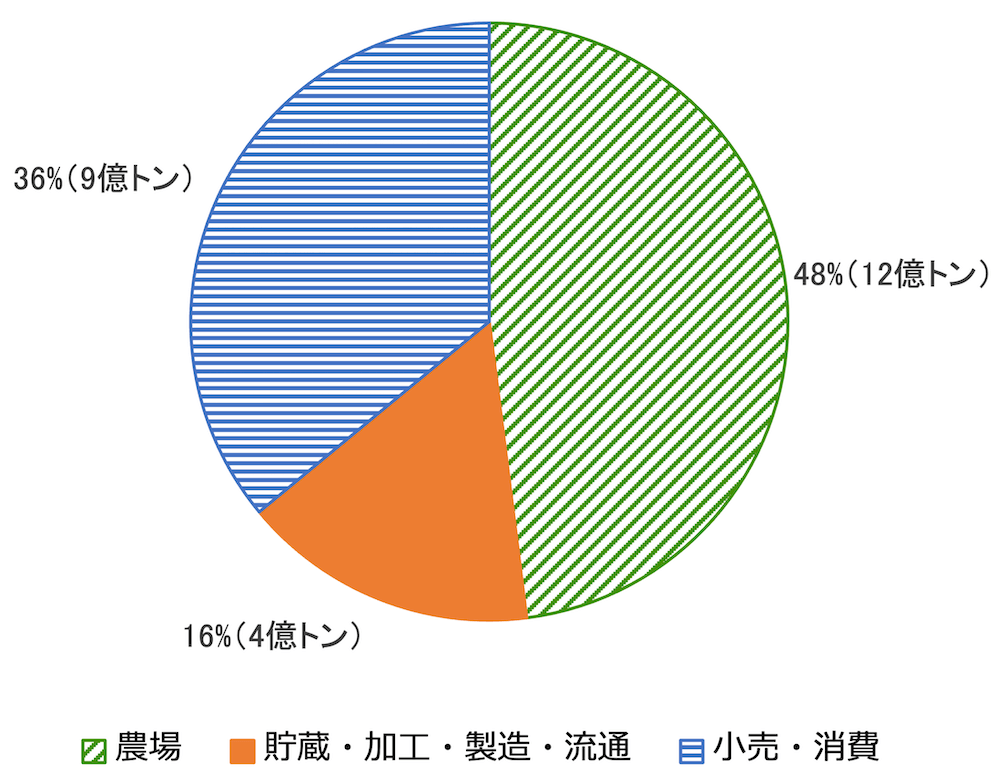

食品ロスはなぜ生まれるのでしょうか。スウェーデン食品・生命工学研究機構(SIK)が実施した調査(外部リンク/PDF)によると、途上国と先進国では背景が大きく異なります。

発展途上国では収穫技術が低いことや、厳しい気候下での貯蔵が難しいなどの理由から、食品の生産や加工の段階で食品ロスが多くなります。

一方、先進国では生鮮食品の外観を重視する「外観品質基準」が強いことや小売店での大量陳列、食品を簡単に捨てる余裕があることなどから加工、卸小売、外食、家庭の段階での食品ロスが多くなります。

では、食品ロスが増えることによって、どのような問題が起きているのでしょうか。

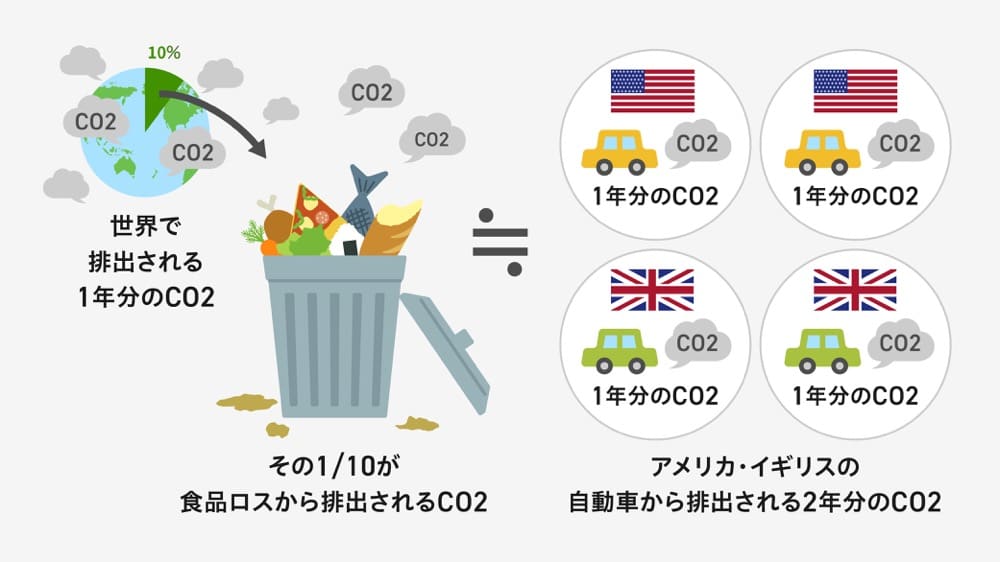

二酸化炭素の排出による環境負荷の増大

食品ロスはごみとして廃棄されるため、焼却処理する際に温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)が大量に排出されます。冒頭で触れたWWFの報告書「Driven to Waste」によると、世界で年間に排出される二酸化炭素のうちの10パーセントを食糧廃棄物が占めるといわれ、これはアメリカとヨーロッパで自動車が1年間に排出する量のほぼ2倍に相当します。食品ロスは、地球温暖化による気候変動の一因になっています。

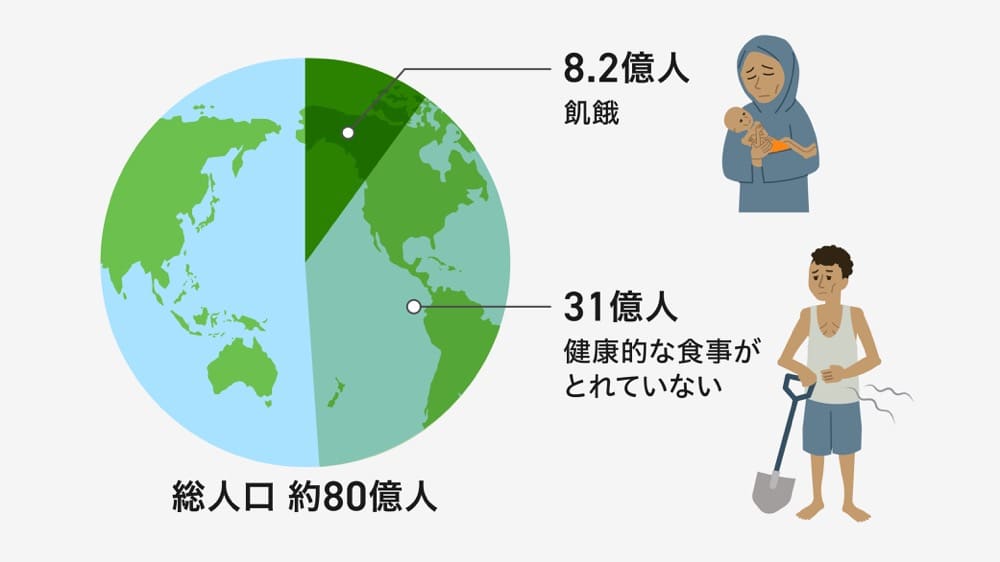

20億人分の食糧が廃棄、一方で10人に1人が飢餓に直面

国連食糧農業機関が作成した「世界の食料安全保障と栄養の現状(The State of Food Security and Nutrition in the World) 2022」(外部リンク)によると、世界ではみんなが十分に食べられる食料を作っているにもかかわらず8億2,800万人、10人に1人が飢餓状態にあり、また健康的な食事が得られない人は31億人いるとされています。

先進国では多くの食料が廃棄され、開発途上国では貧困や自然災害、紛争などによって食料が足りなくなるという「食の不均衡」が起きており、日本でも多くの食料を輸入に頼っているにもかかわらず、食品ロスが発生している点も問題視されています。

将来懸念される人口増加よる慢性的な食料不足

国連の「世界人口推計2024年版」(外部リンク)によると、全世界の人口は現時点(2023年7月)で80億9173万4930人で、2030年には85億人、2060年代には約100億人に達すると予想されています。

国際連合食糧農業機関は2012年に、世界全体で2050年までに食料生産を60パーセント増やす必要があると推計しましたが、国連では2017年に、2012年の水準よりもさらに50パーセント多く食料生産を増やす必要があると新たに推計し公表しました

しかし、食料を生産するための土地や水といった資源には限りがあり、世界では異常気象による農作物不足が毎年のように発生しています。持続可能な食料生産システムを構築しなければ、将来的に先進国においても、食料不足に陥る可能性があるといわわれています。

罰金を設ける国も。世界の食品ロスの現状と取り組み

このような現状を受け、世界各国では食品ロスを減らす取り組みが活発になりました。消費者庁が2022年3月に発表した「諸外国における食品ロス削減に関する先進的な取組についての調査業務報告書」(外部リンク/PDF)から、世界の食品ロスの状況と各国の取り組み事例をいくつか紹介します。

アメリカ

EPA(米環境保護庁)が2018年に発表したデータによると、事業者、家庭、国の機関などから出る年間の食品ロス・廃棄量は1億300万トンに及びます。

2015年にUSDA(米農務省)とEPAは共同で「2030年までに食品ロス・廃棄量を半分にする」という目標を掲げ、官民連携のプログラムを実施しており、2022年1月時点でこの目標に賛同した42社の企業が参画しています。

また、アメリカの学校は幼稚園から高校まで給食を提供することが義務化されていますが、生徒が苦手な食品を他の生徒にシェアできる「シェアテーブル」という仕組みが設けられ、食品ロス削減を推し進めています。

フランス

ADEME(フランス環境エネルギー管理庁)が発表した2016年5月の報告書によると、フランスの食品ロス・廃棄量は1,000万トンに上ります。

フランスでは2016年に世界初となる「食品廃棄禁止法」が制定され、店内の面積が400平方メートル以上のスーパーに対して、売れ残った食品を廃棄することが禁止されるようになりました。売れ残った食品は慈善団体に寄付するか、飼料、肥料などに再利用することが義務付けられており、違反した場合は廃棄量に合わせて罰金が徴収されます。

イギリス

2018年時点で、イギリスの食品ロス・廃棄量は年間950万トンに及びます。2017年~2018年に、NGO団体WRAP(廃棄物・資源行動プログラム)と小売市場専門の調査会社IGD (食品流通協会)が共同で、2030年までに食品廃棄物量の50パーセント削減を達成するための「食品廃棄物削減ロードマップ」(外部リンク)を作成しました。

このロードマップに賛同した企業は、各々の目標値をWRAPと共に設定しますが、基本的には2030年までに自社から出る食品ロスを半分に抑えることが目標とされています。2022年12月時点で351の組織(業界団体、再分配組織、廃棄物管理に関与する企業など含む)が参加しています。

![Food Waste Reduction Roadmap

Industries:

Production and manufacture

Hospitality and food service

Retail

Large business = >250 employees

Food = food and drink

[Step 2018]

Own operations:

Retailers and >50 other large food businesses have committed to 'Target, Measure and Act' on food waste, adopting SDG 12.3, and have set a target contributing to the SDG 12.3

Own operations:

Businesses have adopted common food surplus and waste measurement template and guidelines

Supporting suppliers and consumers:

Agreement on a consistent way to invite suppliers to implement

'Target, Measure, Act'

Supporting suppliers and consumers:

Trade bodies agree to encourage and support members to 'Target, Measure, Act', and facilitate reporting

Reporting Milestones:

Roadmap launched

[Mar 2019]

Own operations:

More businesses are measuring food surplus and waste in their own operations in accordance with adopted guidelines

Own operations:

More businesses have an action plan to reduce food waste in their own operations

Supporting suppliers and consumers:

Retailers have engaged their suppliers to 'Target, Measure and Act' on food surplus and waste

Supporting suppliers and consumers:

Whole Chain Food Waste

Reduction (FWR) plans are agreed with key suppliers

Supporting suppliers and consumers:

Retailers and other businesses are engaging consumers to influence their behaviours and reduce their food waste

[Step 2019]

Own operations:

More businesses are publicly reporting food surplus and waste in their own operations - as individual companies or via other channels

Own operations:

All large retailers have signed up and 125 other large food businesses have a target and are measuring, reporting and taking action on food waste

Supporting suppliers and consumers:

Large food businesses are engaging their suppliers to 'Target, Measure and Act' on food surplus and waste

Reporting Milestones:

WRAP reporting on progress under C2025

[2022]

Own operations:

Food waste to sewer is being robustly and routinely quantified, using agreed approach.

Re-baselining undertaken, where needed

Own operations:

75% of large food businesses have a target and are measuring, reporting and taking action on food waste

Supporting suppliers and consumers:

>50 active whole chain FWR plans in place

Reporting Milestones:

WRAP reporting on progress under C2025

[2026]

Own operations:

100% of large food businesses have a target and are measuring, reporting and taking action on food waste

Supporting suppliers and consumers:

>100 active whole chain Food Waste Reduction (FWR) plans in place.

Reporting Milestones:

WRAP reporting on progress under C2025

[2030]

Own operations:

Businesses have achieved the food waste reduction target for their own operations

Supporting suppliers and consumers:

All large food businesses taking action to help reduce consumer food waste

Supporting suppliers and consumers:

Whole chain FWR plans in place with all key suppliers

Reporting Milestones:

Report on UK progress VS SDG 12.3](/wp-content/uploads/2023/01/foodLoss6.png)

食品ロス対策として再注目される日本発「MOTTAINAI」文化

「MOTTAINAI(モッタイナイ)」という言葉を一度は目にした、聞いたことがあるのではないでしょうか。

この言葉は日本の「もったいない」が元となっており、それをつくったのが、2004年に環境分野で初のノーベル平和賞を受賞した、ケニア出身の女性環境保護活動家ワンガリ・マータイさん(※)です。

- ※ 植林活動「グリーンベルト運動」創設者。ケニア共和国元環境・天然資源省副大臣。2004年に環境分野の活動家及びアフリカ人女性として史上初のノーベル平和賞を受賞

環境保護のために重要なReduce(ごみ削減), Reuse(再利用), Recycle(再資源化)の言葉を一言で表せるだけでなく、大切な地球資源に対するRespect(尊敬の念)が込められた言葉として深く感銘を受けたマータイさんは、世界をつなげる合言葉として「MOTTAINAI」を広げることを提唱しました。

2004年にニューヨークの国連本部で行われたスピーチで、「MOTTAINAI」という言葉の概念を発信し、世界各国から注目を集めます。やがて、インドネシアで「MOTTAINAIダンス」が生まれたり、ベトナムで「MOTTAINAIフェスティバル」が開催されるようになったり、日本でも「もったいない」という言葉の重要性が再認識されるようになりました。

そのマータイさんの意志は「MOTTAINAIキャンペーン」(外部リンク)として受け継がれ、企業からの協賛やオリジナル商品、フリーマーケットなどの収益金の一部、クリック募金などで集まった寄付金は、マータイさんが取り組んできた環境活動や啓蒙活動に活用されています。

そしていま、持続可能な開発目標(SDGs)への関心が世界的に高まる中で、改めて「MOTTAINAI」に注目が集まっています。持続可能な社会づくりを目指す日本発の文化として世界に広まっており、食品ロスを減らすキーワードとしても重視されています。

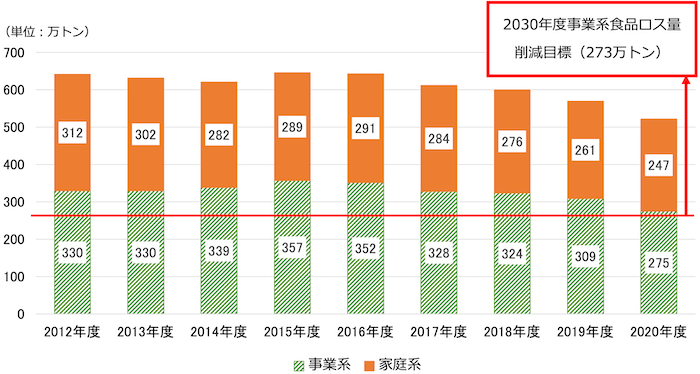

年間522万トン。日本の食品ロスの現状と対策

では「MOTTAINAI」の発祥元である日本の食品ロスはどのような状況なのでしょうか。

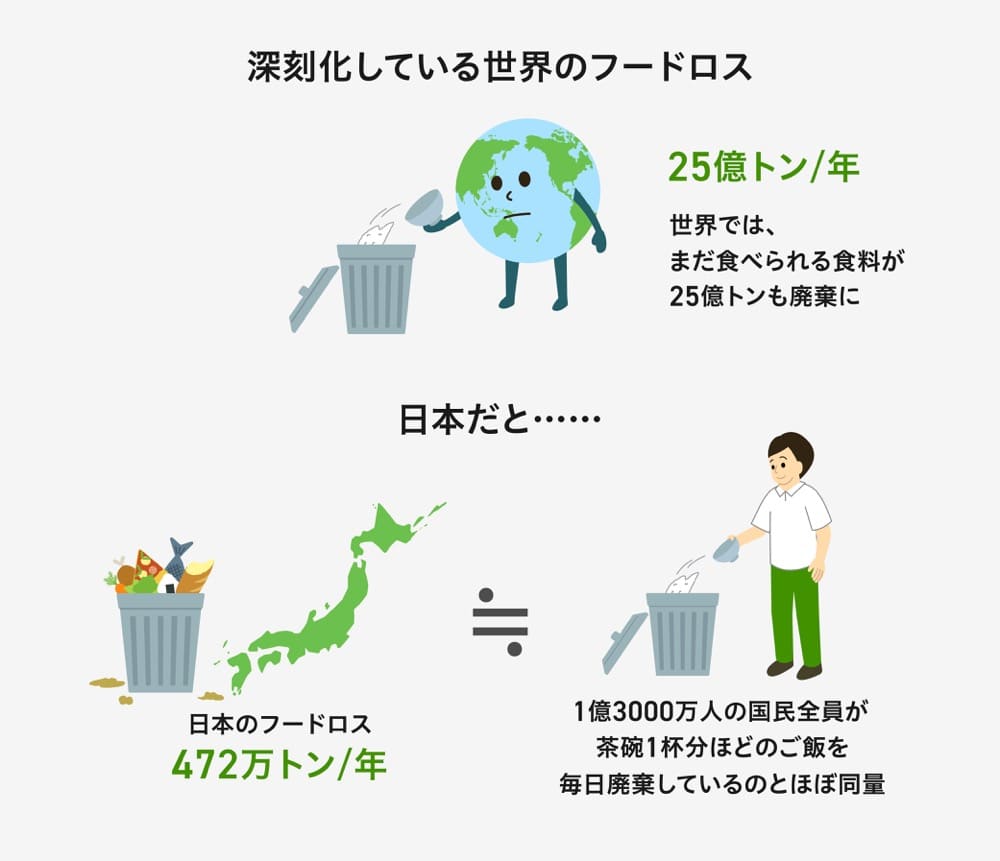

農林水産省の調査(PDF/外部リンク)によると、2022年度の日本の年間食品ロス量は472万トンと、2014年に推計を開始して以来、最少となりました。内訳は家庭から発生する「家庭系」が約236万トン、小売店の売れ残りや飲食店の食べ残しなどによる「事業系」が約236万トンとなっています。

国民1人当たりの食品ロス量は1日約103グラムとなっており、茶碗約1杯分(約150グラム)のご飯に近い量となっています。年間に換算すると、1人当たり約38キログラムの食品が廃棄されていることになります。

食品ロス削減の取り組みは着実に進んでいますが、さらに推進していくためには事業系食品ロス(社会の仕組み)と家庭系食品ロス(個人ができること)の両面で解決していく必要があります。

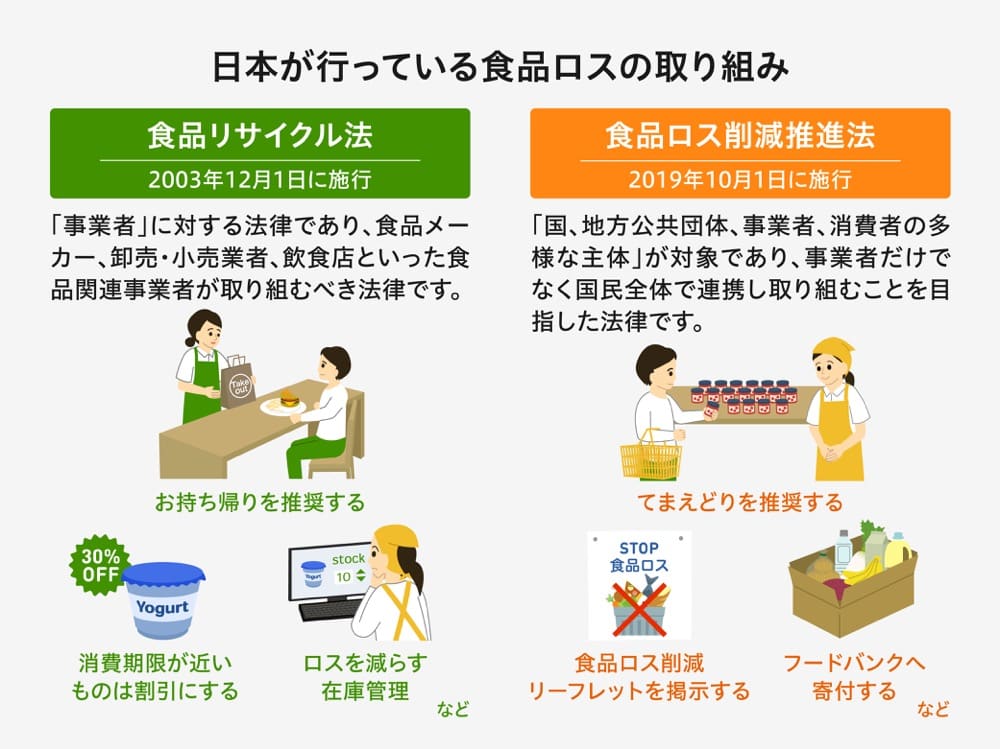

事業系食品ロス削減に対する国の取り組みとして、「食品リサイクル法」「食品ロス削減推進法」の2つの法律が設けられており、2000年に成立した食品リサイクル法では「2000年度(547万トン)比で、2030年度までに半減(273万トン)させる※」という目標を設定しています。

- ※ 食品リサイクル法の基本方針(2019年7月)、食品口ス削減推進法の基本方針(2020年3月)において設定。起点となる2000年度は食品リサイクル法が成立した年度

2つの法律の概要と具体的な取り組みは以下の通りです。

食品リサイクル法

正式名称を「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」といい、2000年に制定されました。食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程で生じた食品廃棄物などについて、次のように基本方針を定め、取り組みを促進しています。

- 発生抑制と減量化により最終処分量の減少

- 飼料や肥料等への利用、熱回収などの再生利用

[事業者に求められる具体的な取り組み]

- 納品期限の緩和などフードチェーン全体での商慣習(商業上のしきたり)の見直し

- 賞味期限の延長と年月表示化

- 食品廃棄物等の継続的な計量

- 食べきり運動の推進

- 食べ残した料理を持ち帰るための容器(ドギーバッグ)の導入

- フードバンク活動の積極的な活用

- 食品ロスの削減に向けた消費者とのコミュニケーション、普及啓発の推進 など

食品ロス削減推進法

正式名称を「食品ロスの削減の推進に関する法律」といい、2019年に施行された法律です。食品ロスを削減していくために、次のように定められています。

- 国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課題に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくこと

- まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、できるだけ食品として活用するようにしていくこと

[事業者に求められる責務]

- 事業者はその事業活動に関して、国または地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力し、食品ロスの削減に積極的に取り組むように努める

では、事業系食品ロスの発生要因にはどのようなものがあるのでしょうか。食品ロスの発生要因としては、いわゆる「3分の1ルール」等の商慣習などが挙げられます。

3分の1ルールとは、食品小売業において「賞味期限の3分の1を超えたものは入荷しない」「3分の2を超えたものは販売しない」という慣例のこと。また、「先に入荷したものより前の賞味期限のものは入荷しない」という慣例もあり、これらのルールによってまだ食べられる大量の食品が廃棄されているのが現状です。

そこで、消費者庁を事務局とする関係省庁が食品業界を牽引する形で、3分の1ルールの見直しを含めた「納品期限の緩和」、賞味期限の長い商品を日付単位ではなく月単位で表示する「賞味期限の年月表示化」「賞味期限の延長」などの取り組みが始まっています。

![納品期限の緩和(賞味期間6カ月の例):イラスト

[現行]

■<製造日>←2カ月→<納品期限(ロス発生)>←2カ月→<販売期限(ロス発生)>←2カ月→<賞味期限>

メーカー→卸売→小売→<販売期限>→値引き、廃棄→<賞味期限>

[納品期限緩和後]

■<製造日>←3カ月→<納品期限(ロス削減)>←<販売期間(各小売店で設定)→<賞味期限>](/wp-content/uploads/2023/01/foodLoss9.png)

また食品小売業では、過去に恵方巻きが大量に廃棄されるなどの問題が起きたため、「消費者の需要に見合った販売を進める」こと、「フードバンクの連携」、すぐに食べない商品は賞味期限の短い商品が並んでいる手前から取るいわゆる「てまえどり」など消費者への啓発を行っています。

ほかにも外食産業では「食べきり」「持ち帰り」の推進を行うなど、食品関連事業者ではさまざまな取り組みが進められています。

今日からできる、資源を無駄にせず食に困らない未来づくり

食品ロスを削減していくためには、家庭での取り組みも不可欠です。個人ができる取り組みの基本となるのは、買い物時に「買い過ぎない」、料理を作る際に「作り過ぎない」、外食時に「注文し過ぎない」。そして「食べきる」ことが重要です。

[買い物するとき]

- 買い物前に冷蔵庫の食材をチェックし、過剰に買わないようにする

- 必要な分だけを買う

- すぐに使う食品は「てまえどり」を心がける

- 食材が余ってしまったときは、フードバンクに寄付ができないか検討する

[調理するとき]

- 残っている食材から使う

- 食べきれる分だけ作る

[外食するとき]

- 食品ロスに積極的なお店を選ぶ

- 食べきれる量だけ注文する

- 残してしまいそうになったら、持ち帰れないかお店に相談する

このように、食品ロス発生量の半分を占める家庭での取り組みは難しいことではなく、今日からすぐにでも始められる行動ばかり。

国、自治体、事業者が連携するのはもちろん、私たちも地球の未来を担う一員として、責任を持って行動することが、かけがえのない資源を無駄にせず、全ての人が食べることに困らない、本当の意味で豊かな社会につながります。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。